花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.221 墨書土器の2大分類と鳴神山遺跡文字「丈」の分布

鳴神山遺跡出土墨書土器の文字別分布検討を続けています。

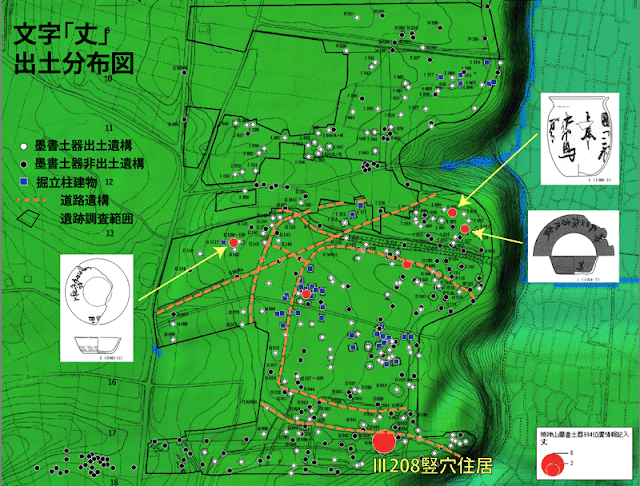

この記事では「丈」の分布検討を行います。

「丈」が出てくる墨書土器は1文字あるいは熟語だけでなく、長文墨書土器が3つも含まれています。

そこで、分布そのものの検討の前に、長文墨書土器と1文字・熟語墨書土器の違いについて、私がこれまでに検討して得てきた事柄をまず紹介して、その違いを踏まえて「丈」分布を検討します。

1 長文墨書土器と1文字・熟語墨書土器の違い

墨書土器分類の想像的予備検討

同じ墨書土器で、同じように文字が書かれていても、長文土器・人面土器と1文字・熟語土器ではその意義等が全く異なると考えます。

集落支配者が集落全体等に文化的威圧を与えるために書いたものと、一般住民が支配者の指導の下に墨書を書き、支配者が望む労働遂行の祈願のためにつかわれたものを一緒に考えるわけにはいかないという趣旨のメモです。

2 鳴神山遺跡の文字「丈」の出土分布

鳴神山遺跡の文字「丈」の出土分布は次の通りです。

鳴神山遺跡の文字「丈」の出土分布

3点の「丈部」を含む出土とⅢ208竪穴住居の「丈」出土を分けて検討します。

2-1 3点の「丈部」を含む長文土器

「国玉神上奉 丈部鳥 万呂」、「丈尼丈部山城方代奉/丈尼」、「同□[ ]丈部ヵ刀自女召代進上」の3点の長文土器は何れも文字「丈部」を含んでいます。

「丈部」(ハセツカベ)は「781(天応元)年1月、下総国印播郡の大領の丈部直牛養は、軍粮を差し出した功績により外従五位下を授けられている。」(千葉県の歴史通史編古代2)の丈部一族に結び付けて考えることができる、鳴神山遺跡の有力支配層一族であると考えます。

その支配層の書いた墨書土器分布は、支配層が実際に居住した場所を表現していると考えます。

特に、「国玉神上奉 丈部鳥 万呂」と「丈尼丈部山城方代奉/丈尼」が隣接した遺構から出土しています。

この2つの「丈部」を含む長文土器出土域付近が鳴神山遺跡の支配層居住地であり、政治権力上の中心地で在ったと考えます。

また、長文土器が3点の出土域をゾーンとして捉えると、それは「大」「大加」集団と「依」集団を割って分布し、その双方を分離して支配しているように感じることができます。

参考 文字「大」出土分布図

参考 文字「大加」出土分布図

参考 文字「依」出土分布図

2-2 Ⅲ208竪穴住居から出土する多数の文字「丈」

「丈部」を含む長文土器の分布から離れて、Ⅲ208竪穴住居から多数の「丈」が出土します。

このブログでは「丈」と「丈ヵ」だけを集計していますが、集計していない「他の文字の可能性もあるもの」を含めると14史料が出土します。

鳴神山遺跡 釈文「丈」関連データ

この1文字「丈」墨書土器は、「丈部」を含む長文土器出土域(つまり支配層居住地)から離れていることと、1文字で多数出土することから、同じ「丈」でも同列に扱えないと考えます。

分布情報だけから結論を得ることはできませんが、次のような可能性を考えます。

1 「丈部」という名称を使えた一族でも、その末端は非支配層に零落していて、他の一般住民と同じように「丈」を祈願語として使い、労働に励んだ。

2 「丈」は「丈部」(ハセツカベ)という氏族名ではなく、ツエ「杖・筇・丈」と読み補佐するものという意味であり、支配層とは関係がない職種職能集団であった。

……………………………………………………………………

参考

つえ つゑ【杖・筇・丈】

〖名〗

① 竹や木などで作り、手に持ち地面について、歩行のたすけとする棒。じょう。

●古事記(712)中「爾に其の御杖(つゑ)を、新羅の国主の門に衝き立てて」

●浮世草子・近代艷隠者(1686)二「笻(ツエ)に小話(ささやき)、笠にわらひ」

② たよりとするもの。補佐するもの。

●書紀(720)垂仁二五年三月(熱田本訓)「天皇倭姫命を以て御杖(みツヘ)と為て」

●二人女房(1891‐92)〈尾崎紅葉〉下「老の杖(ツヱ)となるのは周三ぐらゐの事は隠居も心得てゐる」

以下略

『精選版 日本国語大辞典』 小学館

……………………………………………………………………

現時点では2の可能性が高いと考えています。

2015年10月11日日曜日

2015年10月9日金曜日

鳴神山遺跡の墨書土器文字「万」の分布

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.220 鳴神山遺跡の墨書土器文字「万」の分布

鳴神山遺跡出土墨書土器文字で「万」に関連する文字は次のようなものがあります。

1遺構だけから出土する文字…上万、酒万、工万

多数遺構から出土する文字…七万、千万、万、中万

多数遺構から出土する文字「七万」「千万」「万」「中万」は同じ遺構から一緒に出土する例が多いので、全く無関係の文字ではなく、相互に関連性をもった「万」であると考えます。

この事実から、「万」の文字を共通祈願語として使う集団が存在し、その亜集団(支族、分派)がそれぞれの文字を使っていたと考えます。

ここで、「上万」が出土する遺構から、同時に「本家」が出土しています。

この事実から「万」を使う集団の本家が「上万」であると考えました。

2015.09.23記事「鳴神山遺跡の墨書土器2」参照

万(よろず)一族という集団が存在して、上万という本家筋が存在し、その下に酒つくりをするもの(酒万)、建設土木をするもの(工万)があり、支族(姻戚筋)として「七万」「千万」「万」「中万」が存在していたと想像しました。

万(よろず)一族の分布は次の通りとなります。

文字「上万」「酒万」「工万」出土分布図

文字「七万」出土分布図

文字「千万」出土分布図

文字「万」出土分布図

文字「中万」出土分布図

万(よろず)一族の分布は集落全体に及んでいます。

同時に万(よろず)一族は名称から見る限り細分化が進んでいます。細分化が進んでいるということは、集団が多機能を有し、それが集団構造に反映しているのだと思います。

また、本部(本家)を有しているのですから強固な組織性を有しています。

まだ空想の域を出ませんが、「大」「大加」集団と「依」集団は実労働集団としての中核部隊であり、「万」集団はそれらの中核部隊をより高い次元からサポートあるいは管理運用するような機能(支配的機能)を持っていたという印象を受けます。

このような見立てがどの程度の蓋然性があるか、今後さらに検討を加えます。

鳴神山遺跡出土墨書土器文字で「万」に関連する文字は次のようなものがあります。

1遺構だけから出土する文字…上万、酒万、工万

多数遺構から出土する文字…七万、千万、万、中万

多数遺構から出土する文字「七万」「千万」「万」「中万」は同じ遺構から一緒に出土する例が多いので、全く無関係の文字ではなく、相互に関連性をもった「万」であると考えます。

この事実から、「万」の文字を共通祈願語として使う集団が存在し、その亜集団(支族、分派)がそれぞれの文字を使っていたと考えます。

ここで、「上万」が出土する遺構から、同時に「本家」が出土しています。

この事実から「万」を使う集団の本家が「上万」であると考えました。

2015.09.23記事「鳴神山遺跡の墨書土器2」参照

万(よろず)一族という集団が存在して、上万という本家筋が存在し、その下に酒つくりをするもの(酒万)、建設土木をするもの(工万)があり、支族(姻戚筋)として「七万」「千万」「万」「中万」が存在していたと想像しました。

万(よろず)一族の分布は次の通りとなります。

文字「上万」「酒万」「工万」出土分布図

文字「七万」出土分布図

文字「千万」出土分布図

文字「万」出土分布図

文字「中万」出土分布図

万(よろず)一族の分布は集落全体に及んでいます。

同時に万(よろず)一族は名称から見る限り細分化が進んでいます。細分化が進んでいるということは、集団が多機能を有し、それが集団構造に反映しているのだと思います。

また、本部(本家)を有しているのですから強固な組織性を有しています。

まだ空想の域を出ませんが、「大」「大加」集団と「依」集団は実労働集団としての中核部隊であり、「万」集団はそれらの中核部隊をより高い次元からサポートあるいは管理運用するような機能(支配的機能)を持っていたという印象を受けます。

このような見立てがどの程度の蓋然性があるか、今後さらに検討を加えます。

2015年10月8日木曜日

2015.10.08 活動日誌

●頭に浮かんだアイディアの定着方法

1 散歩中のアイディア

毎朝の散歩で趣味活動のアイディアを考えることが習慣となっています。

次のブログ記事は何にするとか、GIS操作方法で判らないことをわかるためにはどうすればよいかとか、墨書土器の千葉県全体の分布はどうしてあのようになっているのかとか…身近なことから高等なテーマまで雑多です。

アイディアが複数浮かんで、その時は忘れるはずのない明快な思考があるのですが、家にもどり雑用とか食事とかの時間を過ごして、いざさっきの素晴らしいアイディアをメモしようとすると、思い出すことが困難になったり、思い出せないこともありました。

そこで、散歩中浮かんだアイディアは、頭の中で連番を振り、散歩の最後の頃に、今日のアイディアは5つで、1番目は○○、2番目は△△、……と頭の中で復唱します。

これで散歩中の思考はほぼ確実にメモできるようになりました。

散歩中に頭に浮かんだアイディアを後で思い出す能力は数年前より向上していると実感しています。

2 日常生活の中でのアイディア

一方、趣味活動を行っていない生活時間で、例えば睡眠中とか、会話中とか、テレビを見ている時とか、車の運転中とかに、自分が別の事に意識を向けている時に、突然アイディアが頭の片隅に浮かぶことがあります。

そのような突然意識の片隅にぽっかり浮かぶアイディアの定着方法がまだ見つかっていません。

一応メモ用紙と筆記用具はいろいろな所に用意してあるのですが、それでメモできるのは、しっかり意識できたアイディアに限られます。

フト、予期せぬアイディアが浮かび、直ぐに消えてしまう場合があります。その場での本来の生活行動が済んでから、メモしようとすると、思い出せないことが度々あります。

それが何か大切なことであった、興味深いことであったという印象だけ残って、内容(コンテンツ)が思い出せないことがあります。

しばらくたって、思い出せることもありますが、結局思い出せないこともあります。

そのような日常生活の中での不随意的に発生してすぐに消えてしまうアイディアのメモ方法を何とか編み出そうとしています。

恐らく、筆記用具とメモ帳を使う前に、頭脳中で浮かんだアイディアの印象を強く増幅して記憶に刻み込む思考法を開発することになるのだと思います。

その思考は、会話中とか別の事に意識がある時に行う思考ですから、訓練が必要になると思います。

……………………………………………………………………

最近、加齢により人名とかいろいろな言葉がなかなか出なくなってきています。

しかし、この現象と趣味活動のアイディア発生量とは関係していないようです。

趣味活動のアイディア発生量は加齢の進行にも関わらず、年々逆に増大していて、その面での能力は強まっていることを実感しています。

加齢とは不思議な現象です。

白幡前遺跡出土墨書土器「生」

1 散歩中のアイディア

毎朝の散歩で趣味活動のアイディアを考えることが習慣となっています。

次のブログ記事は何にするとか、GIS操作方法で判らないことをわかるためにはどうすればよいかとか、墨書土器の千葉県全体の分布はどうしてあのようになっているのかとか…身近なことから高等なテーマまで雑多です。

アイディアが複数浮かんで、その時は忘れるはずのない明快な思考があるのですが、家にもどり雑用とか食事とかの時間を過ごして、いざさっきの素晴らしいアイディアをメモしようとすると、思い出すことが困難になったり、思い出せないこともありました。

そこで、散歩中浮かんだアイディアは、頭の中で連番を振り、散歩の最後の頃に、今日のアイディアは5つで、1番目は○○、2番目は△△、……と頭の中で復唱します。

これで散歩中の思考はほぼ確実にメモできるようになりました。

散歩中に頭に浮かんだアイディアを後で思い出す能力は数年前より向上していると実感しています。

2 日常生活の中でのアイディア

一方、趣味活動を行っていない生活時間で、例えば睡眠中とか、会話中とか、テレビを見ている時とか、車の運転中とかに、自分が別の事に意識を向けている時に、突然アイディアが頭の片隅に浮かぶことがあります。

そのような突然意識の片隅にぽっかり浮かぶアイディアの定着方法がまだ見つかっていません。

一応メモ用紙と筆記用具はいろいろな所に用意してあるのですが、それでメモできるのは、しっかり意識できたアイディアに限られます。

フト、予期せぬアイディアが浮かび、直ぐに消えてしまう場合があります。その場での本来の生活行動が済んでから、メモしようとすると、思い出せないことが度々あります。

それが何か大切なことであった、興味深いことであったという印象だけ残って、内容(コンテンツ)が思い出せないことがあります。

しばらくたって、思い出せることもありますが、結局思い出せないこともあります。

そのような日常生活の中での不随意的に発生してすぐに消えてしまうアイディアのメモ方法を何とか編み出そうとしています。

恐らく、筆記用具とメモ帳を使う前に、頭脳中で浮かんだアイディアの印象を強く増幅して記憶に刻み込む思考法を開発することになるのだと思います。

その思考は、会話中とか別の事に意識がある時に行う思考ですから、訓練が必要になると思います。

……………………………………………………………………

最近、加齢により人名とかいろいろな言葉がなかなか出なくなってきています。

しかし、この現象と趣味活動のアイディア発生量とは関係していないようです。

趣味活動のアイディア発生量は加齢の進行にも関わらず、年々逆に増大していて、その面での能力は強まっていることを実感しています。

加齢とは不思議な現象です。

白幡前遺跡出土墨書土器「生」

2015.10.08 今朝の花見川

まだ真っ暗な4時頃ポストに新聞を取りに出ると、満天の星空が見えました。オリオン座が天頂にみえます。

風があり、乾燥していて視程が特段に良いのだと思います。

街燈が多いのに登山した時のような星空を見ることができました。

5時半頃散歩に出ると、最近続く快晴の空の色がいつもより濃い青に感じました。

写真写りも青が濃いので、今朝の空の青は実際に濃かったのだと思います。

花見川堀割近くの畑

コスモス

青空との対比でピンクが映えていました。

花見川

花見川

花見川

花見川

弁天橋から下流

弁天橋

弁天橋から上流

10月初めから11月中旬頃までの花見川の風景の写真が一番きれいに撮れます。

風があり、乾燥していて視程が特段に良いのだと思います。

街燈が多いのに登山した時のような星空を見ることができました。

5時半頃散歩に出ると、最近続く快晴の空の色がいつもより濃い青に感じました。

写真写りも青が濃いので、今朝の空の青は実際に濃かったのだと思います。

花見川堀割近くの畑

コスモス

青空との対比でピンクが映えていました。

花見川

花見川

花見川

花見川

弁天橋から下流

弁天橋

弁天橋から上流

10月初めから11月中旬頃までの花見川の風景の写真が一番きれいに撮れます。

2015年10月7日水曜日

鳴神山遺跡の墨書土器文字「冨」「工」の分布

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.219 鳴神山遺跡の墨書土器文字「冨」「工」の分布

鳴神山遺跡の墨書土器文字について出現数の多いものから順次その分布を検討しています。

この記事では「冨」と「エ、工」の分布について検討します。

次に「冨」の分布を示します。

文字「冨」出土分布図

参考 「冨」出土史料 打ち欠き土器 例

Ⅱ128竪穴住居出土

千葉県出土墨書・刻書土器データベース(明治大学日本古代学研究所)から引用

分布の特徴は遺跡全体(集落全体)に満遍なく散らばっていることです。1遺構から1点あるいは2点に出土に限られます。

文字「大」「大加」を共有する集団と文字「依」を共有する集団の2系統の集団が空間を棲み分けて存在していたことがわかりましたから、「冨」の分布が意味するところは少し絞って考えることができるような気がします。

まず、古代における「冨」の一般的意味は次の辞書の記述と大きな違いはないと考えます。

富 冨

常音 フ、フウ

常訓 と・む、とみ

字音

フ、 fù

慣 フウ

【冨】俗字

字義

➊と‐む。㋐財産や物などが、多くなる。↔貧。「殷富(インプ)」㋑多くある。豊か。また、満ち足りている。「豊富」

➋と‐ませる(とます)。豊かにする。「富国強兵」

➌とみ。財産。また、財産が多くあること。「富豪」「巨富」

『新漢語林』 大修館書店 から引用

豊かさを象徴する言葉を墨書土器に書いて、祈願語として使ったということですが、既に存在している「大」「大加」や「依」などの結束力が感じられる集団が存在する空間で、その言葉を祈願語で使った意味を次のようの想像します。

「冨」は縁起が良い言葉だから使いたい住民が自由に墨書土器に書いたということは、ほぼ無いと思います。

集落の支配層なら自由に言葉を書けたかもしれませんが、大衆は文字を与えられて、その文字の力(魔力)で集団の繁栄なり職務の高度な遂行を祈願して、支配層に忠誠を誓ったのだと思います。

墨書土器の多くが(ほとんどが)打ち欠き土器であることがこのような状況を物語っていると考えます。

「冨」を共有する特殊職種が存在していたのだと思います。

その職種は環状道路外側(北側)の「大」「大加」集団にも、環状道路内の「依」集団にも共通して存在する職種だったと考えます。

今、その職種を具体的に特定できる情報はありませんが、集落で人々が生活する上で必須の職種だったと思います。

私は、現代社会で考えるとコンビニとか、銀行(サラ金、質屋というべきか)とかの機能を空想します。

次に「エ、工」の分布を示します。

文字「エ、工」出土分布図

参考 「エ、工」出土史料 打ち欠き土器 例

Ⅱ94竪穴住居出土

千葉県出土墨書・刻書土器データベース(明治大学日本古代学研究所)から引用

分布箇所がほぼ1地域に限られて出土します。「冨」とは分布特性が全く異なります。

データベースにおける文字の釈文記載では「エ」(カタカナ)と「工」(漢字)の二つに分かれていますが、墨書図像でその区別がつくわけではありませんから、私は全て漢字「工」で考えます。

「工」の辞書における意味は次の通りです。

たくみ【工・匠・巧】

(動詞「たくむ(工)」の連用形の名詞化)

〖名〗

1 人についていう。

① 手や道具を用いて物を作り出すことを業とする人。細工師。工匠。職人。「こだくみ(木工)」「かなだくみ(金工)」など。

●書紀(720)神代上(兼方本訓)「即ち、石凝姥(いしこりとめ)を以て冶工(タクミ)と為て、天香山の金(かね)を採て以て日矛(ひほこ)を作(つく)らしむ」

② 特に木材で物を作る職人。こだくみ。大工(だいく)。

●書紀(720)雄略六年二月・歌謡「我が命も 長くもがと 言ひし柂倶彌(タクミ)はや」

●大鏡(12C前)二「工(たくみ)ども裏板(うらいた)どもをいとうるはしくかなかきて」

2 事柄についていう。(略)

『精選版 日本国語大辞典』 小学館 から引用

この辞書の記述から、墨書土器文字「工」が大工集団の祈願語であると想像します。文字「工」の出土場所が掘立柱建物群の傍であり、空間位置的に整合します。

「工」が掘立柱建物をつくる大工集団(建設土木集団)であると考えると、「依」を祈願語とする集団がこの大工集団を抱えていて、「大」「大加」集団は大工集団を抱えていないことになります。

現実問題として「大」「大加」集団の分布域の掘立柱建物は極めて少数です。

鳴神山遺跡の墨書土器文字について出現数の多いものから順次その分布を検討しています。

この記事では「冨」と「エ、工」の分布について検討します。

次に「冨」の分布を示します。

文字「冨」出土分布図

参考 「冨」出土史料 打ち欠き土器 例

Ⅱ128竪穴住居出土

千葉県出土墨書・刻書土器データベース(明治大学日本古代学研究所)から引用

分布の特徴は遺跡全体(集落全体)に満遍なく散らばっていることです。1遺構から1点あるいは2点に出土に限られます。

文字「大」「大加」を共有する集団と文字「依」を共有する集団の2系統の集団が空間を棲み分けて存在していたことがわかりましたから、「冨」の分布が意味するところは少し絞って考えることができるような気がします。

まず、古代における「冨」の一般的意味は次の辞書の記述と大きな違いはないと考えます。

富 冨

常音 フ、フウ

常訓 と・む、とみ

字音

フ、 fù

慣 フウ

【冨】俗字

字義

➊と‐む。㋐財産や物などが、多くなる。↔貧。「殷富(インプ)」㋑多くある。豊か。また、満ち足りている。「豊富」

➋と‐ませる(とます)。豊かにする。「富国強兵」

➌とみ。財産。また、財産が多くあること。「富豪」「巨富」

『新漢語林』 大修館書店 から引用

豊かさを象徴する言葉を墨書土器に書いて、祈願語として使ったということですが、既に存在している「大」「大加」や「依」などの結束力が感じられる集団が存在する空間で、その言葉を祈願語で使った意味を次のようの想像します。

「冨」は縁起が良い言葉だから使いたい住民が自由に墨書土器に書いたということは、ほぼ無いと思います。

集落の支配層なら自由に言葉を書けたかもしれませんが、大衆は文字を与えられて、その文字の力(魔力)で集団の繁栄なり職務の高度な遂行を祈願して、支配層に忠誠を誓ったのだと思います。

墨書土器の多くが(ほとんどが)打ち欠き土器であることがこのような状況を物語っていると考えます。

「冨」を共有する特殊職種が存在していたのだと思います。

その職種は環状道路外側(北側)の「大」「大加」集団にも、環状道路内の「依」集団にも共通して存在する職種だったと考えます。

今、その職種を具体的に特定できる情報はありませんが、集落で人々が生活する上で必須の職種だったと思います。

私は、現代社会で考えるとコンビニとか、銀行(サラ金、質屋というべきか)とかの機能を空想します。

次に「エ、工」の分布を示します。

文字「エ、工」出土分布図

参考 「エ、工」出土史料 打ち欠き土器 例

Ⅱ94竪穴住居出土

千葉県出土墨書・刻書土器データベース(明治大学日本古代学研究所)から引用

分布箇所がほぼ1地域に限られて出土します。「冨」とは分布特性が全く異なります。

データベースにおける文字の釈文記載では「エ」(カタカナ)と「工」(漢字)の二つに分かれていますが、墨書図像でその区別がつくわけではありませんから、私は全て漢字「工」で考えます。

「工」の辞書における意味は次の通りです。

たくみ【工・匠・巧】

(動詞「たくむ(工)」の連用形の名詞化)

〖名〗

1 人についていう。

① 手や道具を用いて物を作り出すことを業とする人。細工師。工匠。職人。「こだくみ(木工)」「かなだくみ(金工)」など。

●書紀(720)神代上(兼方本訓)「即ち、石凝姥(いしこりとめ)を以て冶工(タクミ)と為て、天香山の金(かね)を採て以て日矛(ひほこ)を作(つく)らしむ」

② 特に木材で物を作る職人。こだくみ。大工(だいく)。

●書紀(720)雄略六年二月・歌謡「我が命も 長くもがと 言ひし柂倶彌(タクミ)はや」

●大鏡(12C前)二「工(たくみ)ども裏板(うらいた)どもをいとうるはしくかなかきて」

2 事柄についていう。(略)

『精選版 日本国語大辞典』 小学館 から引用

この辞書の記述から、墨書土器文字「工」が大工集団の祈願語であると想像します。文字「工」の出土場所が掘立柱建物群の傍であり、空間位置的に整合します。

「工」が掘立柱建物をつくる大工集団(建設土木集団)であると考えると、「依」を祈願語とする集団がこの大工集団を抱えていて、「大」「大加」集団は大工集団を抱えていないことになります。

現実問題として「大」「大加」集団の分布域の掘立柱建物は極めて少数です。

2015年10月6日火曜日

鳴神山遺跡の墨書土器記号「×」「♯」の分布

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.218 鳴神山遺跡の墨書土器記号「×」「♯」の分布

鳴神山遺跡の墨書土器出土は大変強い偏在性を有していて、その背景に打ち欠き行為(酒宴・祭祀)があることがわかりました。

また文字「大」「大加」の分布と「依」の分布はあたかも棲み分けしているように分かれます。「大」「大加」を祈願語として共有する集団と「依」を祈願語として共有する集団が系統を別にしていることは確実だと考えます。

この記事では「大」系列、「依」系列と並んで出土数の多い記号「×」の分布について検討します。また関連して記号・文字の峻別が困難な「♯」と「井」についても検討します。

次に、記号「×」の分布図を示します。

記号「×」出土分布図

最大の特徴は「大」「大加」「衣」のように特定遺構に集中して出土しないことです。

墨書土器出土域に満遍なく1つの遺構に1~3の割合で出土します。ほとんどが1遺構に1点出土です。

この分布状況から「×」は集団が共有する祈願語(祈願記号)そのものでないことがわかります。

「×」は魔除け記号であるといわれています。呪術的意味を有していたと思います。

この呪術的記号(言葉)が祈願語を異にする幾つかの集団を横断して分布していることから、どの集団も、病気とか災害などの災厄防除の一般的呪術記号として「×」を使っていたと考えます。

たくましく空想すれば、集団内でその構成員を呪術でサポートする役割の人間が「×」を使ったのかもしれません。

次に、記号・文字「♯・井」の分布図を示します。記号「♯」には線が3本のものなども含まれてます。記号♯であるのか漢字「井」であるのかの区別は実際上は困難のようです。

記号・文字「♯・井」出土分布図

最大の特徴は2重の環状道路の北には全く分布がないことです。文字「大」「大加」のメイン分布地域には「♯・井」が出土しません。

「♯・井」も魔除け記号であるといわれています。この記号(文字)の分布が最大出土文字である「大」「大加」を共有する集団と結びついていないことに大いに興味が湧きます。大きな情報が隠されていると考えます。

「大」「大加」集団の特性を考える上でも重要情報です。

空想の域をでませんが、「井人」「♯人」という史料が出土していて、これが祈祷師を意味するとすれば、権力構造上優位な「依」集団は専属の祈祷師集団を持ち、権力構造上劣位な「大」「大加」集団はその祈祷師集団のサービスは受けていなかったということかもしれません。

次に、記号「×」と記号・文字「♯・井」ともに密集して分布する場所があり、それがほぼ同じ場所であることを図示します。

記号「×」の密集出土域

記号・文字「♯・井」の密集出土域

この共通する密集域が祈祷師集団の拠点であった可能性を感じ取ります。

鳴神山遺跡の当時の病院・悩み事相談所みたいなゾーンであったのかもしれません。今後他の情報を合わせて検討を深めます。

鳴神山遺跡の墨書土器出土は大変強い偏在性を有していて、その背景に打ち欠き行為(酒宴・祭祀)があることがわかりました。

また文字「大」「大加」の分布と「依」の分布はあたかも棲み分けしているように分かれます。「大」「大加」を祈願語として共有する集団と「依」を祈願語として共有する集団が系統を別にしていることは確実だと考えます。

この記事では「大」系列、「依」系列と並んで出土数の多い記号「×」の分布について検討します。また関連して記号・文字の峻別が困難な「♯」と「井」についても検討します。

次に、記号「×」の分布図を示します。

記号「×」出土分布図

最大の特徴は「大」「大加」「衣」のように特定遺構に集中して出土しないことです。

墨書土器出土域に満遍なく1つの遺構に1~3の割合で出土します。ほとんどが1遺構に1点出土です。

この分布状況から「×」は集団が共有する祈願語(祈願記号)そのものでないことがわかります。

「×」は魔除け記号であるといわれています。呪術的意味を有していたと思います。

この呪術的記号(言葉)が祈願語を異にする幾つかの集団を横断して分布していることから、どの集団も、病気とか災害などの災厄防除の一般的呪術記号として「×」を使っていたと考えます。

たくましく空想すれば、集団内でその構成員を呪術でサポートする役割の人間が「×」を使ったのかもしれません。

次に、記号・文字「♯・井」の分布図を示します。記号「♯」には線が3本のものなども含まれてます。記号♯であるのか漢字「井」であるのかの区別は実際上は困難のようです。

記号・文字「♯・井」出土分布図

最大の特徴は2重の環状道路の北には全く分布がないことです。文字「大」「大加」のメイン分布地域には「♯・井」が出土しません。

「♯・井」も魔除け記号であるといわれています。この記号(文字)の分布が最大出土文字である「大」「大加」を共有する集団と結びついていないことに大いに興味が湧きます。大きな情報が隠されていると考えます。

「大」「大加」集団の特性を考える上でも重要情報です。

空想の域をでませんが、「井人」「♯人」という史料が出土していて、これが祈祷師を意味するとすれば、権力構造上優位な「依」集団は専属の祈祷師集団を持ち、権力構造上劣位な「大」「大加」集団はその祈祷師集団のサービスは受けていなかったということかもしれません。

次に、記号「×」と記号・文字「♯・井」ともに密集して分布する場所があり、それがほぼ同じ場所であることを図示します。

記号「×」の密集出土域

記号・文字「♯・井」の密集出土域

この共通する密集域が祈祷師集団の拠点であった可能性を感じ取ります。

鳴神山遺跡の当時の病院・悩み事相談所みたいなゾーンであったのかもしれません。今後他の情報を合わせて検討を深めます。

2015年10月5日月曜日

鳴神山遺跡における墨書土器出土の顕著な偏在性

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.217 鳴神山遺跡における墨書土器出土の顕著な偏在性

文字「大」「大加」「依」などが遺跡内で極めて偏在して出土していて、それが打ち欠き行為によるものであることがわかりました。

2015.10.04記事「鳴神山遺跡の墨書土器分布検討 その1」参照

そもそも墨書土器全体の分布がどうなのか、どれだけ偏在分布するのか、調べてみました。

次の図は鳴神山遺跡の墨書土器遺構別出土数グラフ分布図です。

鳴神山遺跡 墨書土器出土分布図

墨書土器が出土しない竪穴住居が多数あるとともに、多数の墨書土器が出土する遺構が集約的に分布していて、墨書土器というものがきわめて偏在的に出土している様子が一目瞭然にわかります。

墨書土器といえども実用食器であったことは確実だと思いますから、本来は竪穴住居分布と同期するような平均的出土傾向があってしかるべきです。しかし実際は、その出土位置が集落内の特定場所に集約される傾向が顕著だということです。

つまり、実用食器として使われていた場所(多くは竪穴住居)から、墨書土器は特定場所に移動して、その場所で打ち欠きが行われ、墨書土器としての最後の祈願行為に活用され、廃棄されたということが考えられます。

墨書土器というものと、打ち欠き行為というものと、集落内特定ゾーンに出土場所が集約されるといことが自分の頭の中で結合しました。

墨書土器というものが、本来実用品として使われていた場所から、特定場所に大移動して、そこで廃棄されたという事実を知りました。

集落内特定ゾーンに集約的に墨書土器が出土するということは、繰り返しその付近で打ち欠き行為つまり酒宴(祭祀)が行われたということであり、労働集団の区分とその拠点が浮き彫りになったと考えます。

また、「大」なり「大加」なり「依」なり…墨書土器の文字・熟語を集団が共有し、酒宴の場でその文字だけが残るように大切な土器を打ち欠いたのですから、その文字・熟語に対する思いは強いものがあったと思います。

文字そのものだけからは不可能だとしても、強い思いが込められたことがわかったのですから、文字の意味(つまり集団が文字に込めた強い意味)は何らかのかたちで、判明する可能性があると考えます。文字は単なる集団の標識だと考えて、思考を停止してしまうことはしたくありません。粘り強く検討を続けたいと思います。

参考として墨書土器出土の偏在性について数値でみてみました。

次のグラフは遺構別墨書土器出土数-順位グラフです。

鳴神山遺跡 遺構別墨書土器出土数-順位グラフ

出土数1位の遺構(Ⅰ47A)が65点出土し、以下45、45、39、38…と続きます。

墨書土器出土数20までの遺構は13あり、その出土数合計は443で全体(1158)の38%になります。

墨書土器出土数10までの遺構は28あり、その出土数合計は651で全体(1158)の56%になります。

……………………………………………………………………

参考の参考として白幡前遺跡の遺構別墨書土器出土数-順位グラフを作成してみました。

白幡前遺跡 遺構別墨書土器出土数-順位グラフ

墨書土器出土数20までの遺構は7あり、その出土数合計は170で全体(827)の21%になります。

墨書土器出土数10までの遺構は28あり、その出土数合計は436で全体(827)の53%になります。

白幡前遺跡にも墨書土器の偏在性が確実に存在していることを確かめることができました。

同時に、比較して、白幡前遺跡より鳴神山遺跡の方が偏在度がより強いことがわかります。

墨書土器を使った打ち欠き行為つまり墨書土器を使った集団祈願行為が白幡前遺跡より鳴神山遺跡でより盛んだったことがわかります。

これは、白幡前遺跡より鳴神山遺跡の方が、墨書土器出土総量及び竪穴住居1軒あたり墨書土器出土量が多いこととも対応(整合)します。

白幡前遺跡ではゾーン別検討を行い、墨書土器データベースのGISデータベース化をしていませんから遺構別分布図を作成していません。従って、遺構別墨書土器分布が強く偏在することに気が付きませんでした。

近い将来、萱田遺跡群全体の墨書土器GISデータベースを作成して改めて墨書土器を含む遺物分布の再検討を行いたいと思います。

文字「大」「大加」「依」などが遺跡内で極めて偏在して出土していて、それが打ち欠き行為によるものであることがわかりました。

2015.10.04記事「鳴神山遺跡の墨書土器分布検討 その1」参照

そもそも墨書土器全体の分布がどうなのか、どれだけ偏在分布するのか、調べてみました。

次の図は鳴神山遺跡の墨書土器遺構別出土数グラフ分布図です。

鳴神山遺跡 墨書土器出土分布図

墨書土器が出土しない竪穴住居が多数あるとともに、多数の墨書土器が出土する遺構が集約的に分布していて、墨書土器というものがきわめて偏在的に出土している様子が一目瞭然にわかります。

墨書土器といえども実用食器であったことは確実だと思いますから、本来は竪穴住居分布と同期するような平均的出土傾向があってしかるべきです。しかし実際は、その出土位置が集落内の特定場所に集約される傾向が顕著だということです。

つまり、実用食器として使われていた場所(多くは竪穴住居)から、墨書土器は特定場所に移動して、その場所で打ち欠きが行われ、墨書土器としての最後の祈願行為に活用され、廃棄されたということが考えられます。

墨書土器というものと、打ち欠き行為というものと、集落内特定ゾーンに出土場所が集約されるといことが自分の頭の中で結合しました。

墨書土器というものが、本来実用品として使われていた場所から、特定場所に大移動して、そこで廃棄されたという事実を知りました。

集落内特定ゾーンに集約的に墨書土器が出土するということは、繰り返しその付近で打ち欠き行為つまり酒宴(祭祀)が行われたということであり、労働集団の区分とその拠点が浮き彫りになったと考えます。

また、「大」なり「大加」なり「依」なり…墨書土器の文字・熟語を集団が共有し、酒宴の場でその文字だけが残るように大切な土器を打ち欠いたのですから、その文字・熟語に対する思いは強いものがあったと思います。

文字そのものだけからは不可能だとしても、強い思いが込められたことがわかったのですから、文字の意味(つまり集団が文字に込めた強い意味)は何らかのかたちで、判明する可能性があると考えます。文字は単なる集団の標識だと考えて、思考を停止してしまうことはしたくありません。粘り強く検討を続けたいと思います。

参考として墨書土器出土の偏在性について数値でみてみました。

次のグラフは遺構別墨書土器出土数-順位グラフです。

鳴神山遺跡 遺構別墨書土器出土数-順位グラフ

出土数1位の遺構(Ⅰ47A)が65点出土し、以下45、45、39、38…と続きます。

墨書土器出土数20までの遺構は13あり、その出土数合計は443で全体(1158)の38%になります。

墨書土器出土数10までの遺構は28あり、その出土数合計は651で全体(1158)の56%になります。

……………………………………………………………………

参考の参考として白幡前遺跡の遺構別墨書土器出土数-順位グラフを作成してみました。

白幡前遺跡 遺構別墨書土器出土数-順位グラフ

墨書土器出土数20までの遺構は7あり、その出土数合計は170で全体(827)の21%になります。

墨書土器出土数10までの遺構は28あり、その出土数合計は436で全体(827)の53%になります。

白幡前遺跡にも墨書土器の偏在性が確実に存在していることを確かめることができました。

同時に、比較して、白幡前遺跡より鳴神山遺跡の方が偏在度がより強いことがわかります。

墨書土器を使った打ち欠き行為つまり墨書土器を使った集団祈願行為が白幡前遺跡より鳴神山遺跡でより盛んだったことがわかります。

これは、白幡前遺跡より鳴神山遺跡の方が、墨書土器出土総量及び竪穴住居1軒あたり墨書土器出土量が多いこととも対応(整合)します。

白幡前遺跡ではゾーン別検討を行い、墨書土器データベースのGISデータベース化をしていませんから遺構別分布図を作成していません。従って、遺構別墨書土器分布が強く偏在することに気が付きませんでした。

近い将来、萱田遺跡群全体の墨書土器GISデータベースを作成して改めて墨書土器を含む遺物分布の再検討を行いたいと思います。

2015年10月4日日曜日

鳴神山遺跡の墨書土器分布検討 その1

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.216 鳴神山遺跡の墨書土器分布検討 その1

鳴神山遺跡の墨書土器GISデータベースのプロトタイプが完成し、いよいよ文字別等の分布検討に入ります。

なお、文字別等の分布検討の次に出土遺物との関係検討を予定しています。

1 墨書土器出土遺構と非出土遺構

墨書土器出土遺構と非出土遺構の分布を次の全体図に示しました。

鳴神山遺跡墨書土器検討全体図

墨書土器出土遺構を白点、非出土遺構を黒点で表示しています。

なお、都合上調査区域外の遺構も黒点で表現されていますがこの中には墨書土器出土遺構もありますので了解ください。(まだデータベースに登録されていないため、非出土遺構扱いになってしまっています。)

調査区域内の墨書土器出土遺構は170箇所、非出土遺構は178箇所でほぼ半々というイメージになります。

2 2重の環状道路

道路遺構が出土していて、見事な2重の環状道路となっています。

環状道路に囲まれたその中心に位置する場所と内側の環状道路沿いに掘立柱建物が集中していますから、鳴神山遺跡の集落構造がこの2重の環状道路によって構築されたことが判明します。

鳴神山遺跡墨書土器検討主要部図

3 主要文字の分布検討

次の図は鳴神山遺跡出土文字の量をイメージ的に示したものです。

鳴神山遺跡 5点以上出土した墨書・刻書土器文字・熟語

これらの文字・熟語の分布について検討します。

●大の分布

文字「大」の分布図(遺跡別出現数グラフの分布図)を示します。

文字「大」出土分布図

特定遺構(Ⅰ47A竪穴住居)に43件の出土が集中していることが大きな特徴となっています。

43件の史料はほとんどが打ち欠き土器です。

文字「大」を祈願文字として共有する集団が、Ⅰ47A竪穴住居趾付近で酒宴を行い、その後既に遺棄されていたⅠ47A竪穴住居趾の穴に打ち欠いた土器を捨てたのだと思います。

従って、文字「大」を祈願文字として共有する集団の首領の棲みか(根拠地)がⅠ47A竪穴住居趾付近にあると想定できます。

重要なことは、その場所が2重の環状道路の外側にあることです。

文字「大」の分布全体も2重の環状道路の外側のものが大勢を占めています。特に環状道路の北側に分布の主要部があります。

従って、分布からだけで考察すると、文字「大」を共有する集団は集落主要部(中枢部)とは離れていることから、数は多いけれど権力構造の中では劣位なポジションにいた可能性があります。

集落の北に広がる台地面における実労働部隊であるという印象を持ちます。

●大加の分布

文字「大加」の分布図を示します。

文字「大加」出土分布図

分布の大要が「大」と共通していますから、「大加」を祈願文字として共有した集団は「大」を祈願文字として共有した集団の一つの系統(支族、分派)であることはほぼ確実だと考えます。

「大加」も特定遺構(Ⅰ44竪穴住居)に17件の出土が集中します。その17件のほとんどが打ち欠き土器です。

「大加」を祈願文字として共有した集団の首領の棲みか(根拠地)がⅠ44竪穴住居近くにあったことが想定できます。

●依の分布

文字「依」の分布図を示します。

文字「依」出土分布図

文字「大」「大加」と見事の棲み分けるように環状道路の中心部の特定遺構(Ⅱ84竪穴住居)から28件の「依」墨書土器が出土します。これもほとんどが打ち欠き土器です。

「依」は「衣」に通じ被服関係業務を使命とする集団の祈願文字であると考えます。

現時点では近くの掘立柱建物が被服関係の倉庫であり、その管理をしていた集団であると考えます。

「大」「大加」は現場的であり、「依」は管理的であり、空間的すみわけは権力構造における上下関係を意味するのではないかと想像します。

「大」、「大加」集団は麻栽培をメインにして製糸や機織りなどの労働をしていたのかもしれないと空想します。

「依」を祈願文字とした集団の方が人数は少ないようですが、社会的に優位なポジションにいたと想像します。

「依」を祈願文字として共有する集団の首領の棲みか(根拠地)はⅡ84竪穴住居の近くにあったと想定します。

鳴神山遺跡の墨書土器GISデータベースのプロトタイプが完成し、いよいよ文字別等の分布検討に入ります。

なお、文字別等の分布検討の次に出土遺物との関係検討を予定しています。

1 墨書土器出土遺構と非出土遺構

墨書土器出土遺構と非出土遺構の分布を次の全体図に示しました。

鳴神山遺跡墨書土器検討全体図

墨書土器出土遺構を白点、非出土遺構を黒点で表示しています。

なお、都合上調査区域外の遺構も黒点で表現されていますがこの中には墨書土器出土遺構もありますので了解ください。(まだデータベースに登録されていないため、非出土遺構扱いになってしまっています。)

調査区域内の墨書土器出土遺構は170箇所、非出土遺構は178箇所でほぼ半々というイメージになります。

2 2重の環状道路

道路遺構が出土していて、見事な2重の環状道路となっています。

環状道路に囲まれたその中心に位置する場所と内側の環状道路沿いに掘立柱建物が集中していますから、鳴神山遺跡の集落構造がこの2重の環状道路によって構築されたことが判明します。

鳴神山遺跡墨書土器検討主要部図

3 主要文字の分布検討

次の図は鳴神山遺跡出土文字の量をイメージ的に示したものです。

鳴神山遺跡 5点以上出土した墨書・刻書土器文字・熟語

これらの文字・熟語の分布について検討します。

●大の分布

文字「大」の分布図(遺跡別出現数グラフの分布図)を示します。

文字「大」出土分布図

特定遺構(Ⅰ47A竪穴住居)に43件の出土が集中していることが大きな特徴となっています。

43件の史料はほとんどが打ち欠き土器です。

文字「大」を祈願文字として共有する集団が、Ⅰ47A竪穴住居趾付近で酒宴を行い、その後既に遺棄されていたⅠ47A竪穴住居趾の穴に打ち欠いた土器を捨てたのだと思います。

従って、文字「大」を祈願文字として共有する集団の首領の棲みか(根拠地)がⅠ47A竪穴住居趾付近にあると想定できます。

重要なことは、その場所が2重の環状道路の外側にあることです。

文字「大」の分布全体も2重の環状道路の外側のものが大勢を占めています。特に環状道路の北側に分布の主要部があります。

従って、分布からだけで考察すると、文字「大」を共有する集団は集落主要部(中枢部)とは離れていることから、数は多いけれど権力構造の中では劣位なポジションにいた可能性があります。

集落の北に広がる台地面における実労働部隊であるという印象を持ちます。

●大加の分布

文字「大加」の分布図を示します。

文字「大加」出土分布図

分布の大要が「大」と共通していますから、「大加」を祈願文字として共有した集団は「大」を祈願文字として共有した集団の一つの系統(支族、分派)であることはほぼ確実だと考えます。

「大加」も特定遺構(Ⅰ44竪穴住居)に17件の出土が集中します。その17件のほとんどが打ち欠き土器です。

「大加」を祈願文字として共有した集団の首領の棲みか(根拠地)がⅠ44竪穴住居近くにあったことが想定できます。

●依の分布

文字「依」の分布図を示します。

文字「依」出土分布図

文字「大」「大加」と見事の棲み分けるように環状道路の中心部の特定遺構(Ⅱ84竪穴住居)から28件の「依」墨書土器が出土します。これもほとんどが打ち欠き土器です。

「依」は「衣」に通じ被服関係業務を使命とする集団の祈願文字であると考えます。

現時点では近くの掘立柱建物が被服関係の倉庫であり、その管理をしていた集団であると考えます。

「大」「大加」は現場的であり、「依」は管理的であり、空間的すみわけは権力構造における上下関係を意味するのではないかと想像します。

「大」、「大加」集団は麻栽培をメインにして製糸や機織りなどの労働をしていたのかもしれないと空想します。

「依」を祈願文字とした集団の方が人数は少ないようですが、社会的に優位なポジションにいたと想像します。

「依」を祈願文字として共有する集団の首領の棲みか(根拠地)はⅡ84竪穴住居の近くにあったと想定します。

2015年10月3日土曜日

墨書土器GISデータベースのプロトタイプ完成

2日間の作業を経て、鳴神山遺跡の墨書土器データベースのGISデータベース化を実現しました。

墨書土器データベースには1158件のデータがありますが、GISデータベース化できたのは(位置情報を付加出来たのは)994件で全体の86%にとどまりました。

その理由は発掘調査報告書の詳細地図に発掘位置が最初から掲載されていないデータがあること、及び地図の不備や誤記等により位置が読み取れない情報があること、さらにデータベースサイドにも不備があることなどがあるようです。

残念ながら手元に発掘調査報告書がありませんからこれ以上のことは直ぐにできませんが、近々発掘調査報告書を閲覧してGISデータベース化のカバー率を向上させたいと思います。

しかし、恐らく発掘調査報告書を精査しても位置情報を加えることができるデータ数は限られると思います。

一旦墨書土器データベースをGISデータベース化すると、あとはExcelの操作(正確にはcsvファイルの操作)をすれば各種分布図を自動で作成することができます。

例としてに文字「大」、「大加」、「依」の分布図(出現頻度グラフ分布)を作成しました。

鳴神山遺跡 墨書土器文字「大」分布

白点は墨書土器が出土した遺構

鳴神山遺跡 墨書土器文字「大加」分布

白点は墨書土器が出土した遺構

鳴神山遺跡 墨書土器文字「依」分布

白点は墨書土器が出土した遺構

分布図を作成する前までは「大」と「大加」の分布は恐らく似ていると予想していましたが、「依」の分布が「大」「大加」の分布と比べてどうなのか、全くわかりませんでした。

結果は「大」と「大加」の分布は良く似ており、強い関連をもって分布していることがわかりました。

一方、「依」は「大」「大加」の分布と異なり、「大」「大加」と棲み分けしているように観察できます。

詳しい検討は別記事で行いますが、「大」「大加」系統と「依」系統は別集団であると予想できます。

また、「大」「大加」はその分布位置から北方に広がる台地面との関わり(農業開発?、輸送?)が推察され、「依」は掘立柱建物群の傍に分布していることから、当初から推定している被服廠関係の集団であるとする考えの合理性が感じられます。

墨書土器データベースには1158件のデータがありますが、GISデータベース化できたのは(位置情報を付加出来たのは)994件で全体の86%にとどまりました。

その理由は発掘調査報告書の詳細地図に発掘位置が最初から掲載されていないデータがあること、及び地図の不備や誤記等により位置が読み取れない情報があること、さらにデータベースサイドにも不備があることなどがあるようです。

残念ながら手元に発掘調査報告書がありませんからこれ以上のことは直ぐにできませんが、近々発掘調査報告書を閲覧してGISデータベース化のカバー率を向上させたいと思います。

しかし、恐らく発掘調査報告書を精査しても位置情報を加えることができるデータ数は限られると思います。

一旦墨書土器データベースをGISデータベース化すると、あとはExcelの操作(正確にはcsvファイルの操作)をすれば各種分布図を自動で作成することができます。

例としてに文字「大」、「大加」、「依」の分布図(出現頻度グラフ分布)を作成しました。

鳴神山遺跡 墨書土器文字「大」分布

白点は墨書土器が出土した遺構

鳴神山遺跡 墨書土器文字「大加」分布

白点は墨書土器が出土した遺構

鳴神山遺跡 墨書土器文字「依」分布

白点は墨書土器が出土した遺構

分布図を作成する前までは「大」と「大加」の分布は恐らく似ていると予想していましたが、「依」の分布が「大」「大加」の分布と比べてどうなのか、全くわかりませんでした。

結果は「大」と「大加」の分布は良く似ており、強い関連をもって分布していることがわかりました。

一方、「依」は「大」「大加」の分布と異なり、「大」「大加」と棲み分けしているように観察できます。

詳しい検討は別記事で行いますが、「大」「大加」系統と「依」系統は別集団であると予想できます。

また、「大」「大加」はその分布位置から北方に広がる台地面との関わり(農業開発?、輸送?)が推察され、「依」は掘立柱建物群の傍に分布していることから、当初から推定している被服廠関係の集団であるとする考えの合理性が感じられます。

2015.10.03 活動日誌

1 お茶

趣味活動で検討を行っている時、展開するに足るグッドアイディアが思い浮かぶ時があります。

その時、なぜか自分の体が既に机を離れていて、お茶の用意を始めています。状況によってはお菓子を求めたり、お酒を求めたりします。

ずっと以前の職場で、素晴らしい発想が浮かぶと必ずお茶を飲みに席を立った上司を知っていますから、ある程度一般的な事象だと思います。

このお茶を求める行動は、グッドアイディアが思い浮かび「嬉しくて」その祝福をしているのかもしれないと、私は何十年も考えていました。

しかし、最近それは違うかもしれないと感じるようになりました。

お茶やお菓子を飲んだり食べたりしたからと言ってそのグッドアイディアを忘れてしまうことはありませんが、生き生きした思考の急展開が弱まってしまうことは事実だと思います。

また、お酒を求めたら、確実にグッドアイディアの展開は出来なくなります。

結果としてお茶を求める無意識的な行動は趣味活動展開の自動ブレーキになっているように感じるようになりました。

グッドアイディアが思い浮かんだ瞬間に、自動的にその思考のさらなる急展開を阻止するために、お茶やお菓子に気が向かっているような気がします。

2 眠気

思い浮かんだグッドアイディアをデータで展開して結果として定着させるべくパソコン作業を始めると、途端に眠気が襲います。

大抵は昨晩の睡眠時間が少なかったからだと考えて、眠気を払う動作などを繰り返したりして、今晩は睡眠時間を沢山とろうなどと反省しながら、睡魔と闘います。

しかし、良く考えて見ると、前夜の睡眠時間が多少少なくても、グッドアイディアがなくだらだらと定型的作業・思考を繰り返している時は不思議と眠気が襲うことはありません。

3 考察

お茶といい、眠気といい、趣味活動が佳境に入ろうとすると、自分自身が邪魔しているように感じます。

恐らく会社や組織の仕事など一定の強制力が働く環境では存在しないか顕著ではないけれど、趣味活動だから特に顕著に見られる現象なのだと思います。

100%自由自主の趣味活動ですから、人の心理特性が活動にもろに投影されてしまっているように感じます。

花見川風景

趣味活動で検討を行っている時、展開するに足るグッドアイディアが思い浮かぶ時があります。

その時、なぜか自分の体が既に机を離れていて、お茶の用意を始めています。状況によってはお菓子を求めたり、お酒を求めたりします。

ずっと以前の職場で、素晴らしい発想が浮かぶと必ずお茶を飲みに席を立った上司を知っていますから、ある程度一般的な事象だと思います。

このお茶を求める行動は、グッドアイディアが思い浮かび「嬉しくて」その祝福をしているのかもしれないと、私は何十年も考えていました。

しかし、最近それは違うかもしれないと感じるようになりました。

お茶やお菓子を飲んだり食べたりしたからと言ってそのグッドアイディアを忘れてしまうことはありませんが、生き生きした思考の急展開が弱まってしまうことは事実だと思います。

また、お酒を求めたら、確実にグッドアイディアの展開は出来なくなります。

結果としてお茶を求める無意識的な行動は趣味活動展開の自動ブレーキになっているように感じるようになりました。

グッドアイディアが思い浮かんだ瞬間に、自動的にその思考のさらなる急展開を阻止するために、お茶やお菓子に気が向かっているような気がします。

2 眠気

思い浮かんだグッドアイディアをデータで展開して結果として定着させるべくパソコン作業を始めると、途端に眠気が襲います。

大抵は昨晩の睡眠時間が少なかったからだと考えて、眠気を払う動作などを繰り返したりして、今晩は睡眠時間を沢山とろうなどと反省しながら、睡魔と闘います。

しかし、良く考えて見ると、前夜の睡眠時間が多少少なくても、グッドアイディアがなくだらだらと定型的作業・思考を繰り返している時は不思議と眠気が襲うことはありません。

3 考察

お茶といい、眠気といい、趣味活動が佳境に入ろうとすると、自分自身が邪魔しているように感じます。

恐らく会社や組織の仕事など一定の強制力が働く環境では存在しないか顕著ではないけれど、趣味活動だから特に顕著に見られる現象なのだと思います。

100%自由自主の趣味活動ですから、人の心理特性が活動にもろに投影されてしまっているように感じます。

花見川風景

登録:

投稿 (Atom)