Test grid artifact statistics

I created and examined artifact statistics for a test grid (2m x 2m, elevation difference approx. 3.5m) set in the shell layer on the north slope of the Ariyoshi Kita Shell Mound. 1,456 artifacts have been excavated. I was surprised to find that the artifact density, excluding food remains such as bones, in the slope shell layer is only about twice as high as that in the collapsed layer.

有吉北貝塚北斜面貝層に設定したテストグリッド(2m×2m、標高差約3.5m)の遺物統計を作成・検討しました。1456遺物が出土しています。遺物から骨など食料残滓を除いた遺物密度でみると、斜面貝層は崩落層の2倍程度の遺物密度にすぎないことは、自分にとって意外でした。

1 331グリッドの貝層大区分の3D分布

331グリッドの貝層大区分の3D分布

遺物台帳データベースから331グリッド出土遺物データを抽出して、貝層大区分を基礎単位として検討します。

遺物台帳データベースのデータをみると、10断面分層区分を採用しているものと、11断面分層区分を採用しているものが混在しています。10断面と11断面の分層区分の詳細を対応させることは不可能(※)です。そのため遺物統計は貝層大区分を基礎単位として行います。

※ 10断面の斜面貝層分層区分の記述がセクション図に記載されていないので、10断面と11断面の分層区分対応ができません。仮に記載があったとしても斜面貝層の変化は激しいので、意義を確認できる対応関係を見つけることは困難です。

2 331グリッドの遺物統計

2-1 貝層大区分別遺物数・体積・密度

表 貝層大区分別遺物数・体積・密度

グラフ 貝層大区分別遺物数

出土遺物数は斜面貝層が1351、二次堆積崩落層Aが57、崩落層が48で、斜面貝層が圧倒的多くなっています。

グラフ 貝層大区分別体積

斜面貝層が6.25㎥、二次堆積崩落層Aが3.55㎥、崩落層が2.26㎥です。

体積はIllustrator画面で貝層大区分別面積を10断面と11断面で求め、その平均値に2を乗じたものです。

Illustratorでの面積測定は次のJavaScript(1行)で行いました。

alert(app.selection[0].area)

グラフ 貝層大区分別遺物密度

1㎥当り遺物数をみると、斜面貝層216.2、二次堆積崩落層A16.1、崩落層21.2となり、斜面貝層は崩落層の約10倍の密度になります。

2-2 貝層大区分別に見た遺物内訳

斜面貝層から出土した遺物

骨・歯の出土が1111でとびぬけて多くなっています。

二次堆積崩落層Aから出土した遺物

土器・土製品の出土が34で一番多く、斜面貝層のように骨・歯が特段に多いという様子はありません。

(「貝」1点出土がありますが、ここでの「貝」は特別に大型のハマグリ(非貝製品)が出土した場合などに遺物として扱われたものです。)

崩落層から出土した遺物

土器・土製品の出土が40で一番多く、斜面貝層のように骨・歯が特段に多いという様子はありません。

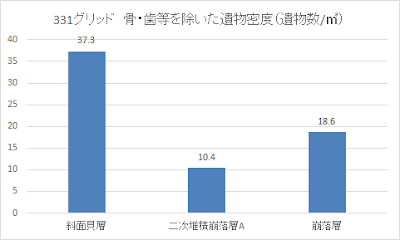

2-3 貝・歯等を除いた遺物による遺物密度

骨・歯、貝、魚骨・鱗は動物性食料残滓であると捉え、それを除いた遺物数を対象に遺物密度をみてみました。

骨・歯等を除いた遺物密度

斜面貝層が37.3、二次堆積崩落層Aが10.4、崩落層が18.6となり、斜面貝層は崩落層の約2倍程度です。食料残滓を除くと斜面貝層の密度は崩落層の約2倍程度に過ぎなくなります。

3 考察

崩落層と二次堆積崩落層Aには貝殻が微量ふくまれています。崩落層には混貝土層として記録された分層もあります。しかし、斜面貝層と較べると崩落層と二次堆積崩落層Aからの貝殻出土は圧倒的に少ないです。この状況と上記遺物出土状況を対比すると次の事象が判明します。

1 貝層発達(貝殻の大量投棄)と骨・歯出土量は比例する。

貝層が発達する斜面貝層には骨・歯等出土が多く、貝層が少ない、あるいはほとんどない崩落層と二次堆積崩落層Aには骨・歯燈出土は少なくなっています。このことから、貝層発達(貝殻の大量投棄)と骨・歯出土量は比例すると捉えることができます。食料残滓として貝層に投棄したのは貝殻だけではなく、動物骨も多量に投棄したことがわかります。

2 貝層発達(貝殻の大量投棄)と土器等遺物量の比例関係は意外に弱い

歯・歯等を除いた場合でも、斜面貝層の方が崩落層や二次堆積崩落層Aより土器等遺物の出土量は多く、遺物密度も高くなっています。しかし、貝層発達状況(貝殻投棄量)を考慮すると、貝層発達(貝殻の大量投棄)と土器等遺物量の比例関係は意外に弱いということができます。もし「投棄貝殻量当たり出土土器等遺物量」という指標があれば、その値は崩落層や二次堆積崩落層Aの方が斜面貝層より圧倒的に大きくなります。つまり、結論して、貝殻投棄(食料残滓投棄)と土器等遺物投棄とはあまり密接に関係していないということです。

思考は飛躍しますが、この様子から、貝層発達(貝殻や骨・歯等の食料残滓投棄)を促進する活動と土器等遺物投棄活動は、舞台(場所)は同じですが、別種活動であったと推測します。貝殻や骨を投棄する活動のその時に土器等遺物を投棄する活動も一緒におこなわれていなかったと想像します。