花見川付近の地形面の対比 その8(最終回)

花島から南下して花見川谷津が犢橋川谷津に合流する部分までの区間の地形を見ます。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図を次に示しました。

地形段彩図

A-B、C-D、E-F、G-Fは地形断面図位置

2 大正期1万分の1地形図

現在の地形が人工地形であるのか、自然地形であるのか判断する材料の一つとして、旧版1万分の1地形(大正6年測量)を使いました。

旧版1万分の1地形図「三角原」「大久保」部分

大正6年測量

3 地形断面図

A-B、C-D、E-F、G-F 4本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

A-B地形断面図

東岸に花見川河岸段丘が分布しています。背後の台地が切り土で地形改変されています。

全体にシンプルな谷地形です。

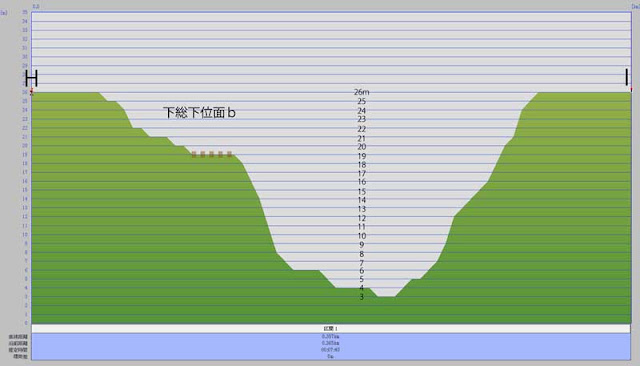

C-D地形断面図

西岸に人工切り土の改変がありますが、全体にとてもシンプルな谷地形です。

E-F地形断面図

東岸に花見川河岸段丘がありますが、その背後の台地が人工切り土で改変されています。

西岸も人工盛土で大幅に改変されています。

G-F地形断面図

参考に犢橋川谷津に合流した後の地形断面図をしめしました。

東岸の花見川河岸段丘が連続して分布していることが判ります。

4 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

天戸・犢橋付近の花見川谷津の地形3D表示 その1

天戸・犢橋付近の花見川谷津の地形3D表示 その2

5 天戸・犢橋付近の花見川谷津地形の特徴

・花島まで分布していた下総下位面(浅い谷)、下総下位面b、古柏井川谷底が観察できません。

・地形断面図は、人工改変を除くと、とてもシンプルです。

・花見川河岸段丘は連続的に南に高度を下げながら分布します。

・また、谷津の平面形状も北と比べて単調であるような印象を受けます。

このような特徴は、これまでにこのブログで検討してきた花見川河川争奪の成因仮説から見ると、心当たりのある特徴ばかりです。

また、「天戸・犢橋付近では古柏井川谷底が見つからない」ので、成因仮説の確からしさを確認することができました。

地形面の対比が一区切りしましたので、この結果を踏まえて、花見川河川争奪の検討に移行します。

連載「花見川付近の地形面の対比」 おわり

2012年5月20日日曜日

2012年5月19日土曜日

花島の地形

花見川付近の地形面の対比 その7

桜の頃の花島と花見川の風景

花島の地形を見てみます。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図を次に示しました。

地形段彩図

Q-R、Q-S、Q-T、U-V、W-Vは地形断面図位置

2 地形断面図

Q-R、Q-S、Q-T、U-V、W-V 5本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

Q-R地形断面図

谷の東岸に幅が狭い花見川河岸段丘が分布しています。

現場に行くと道路沿いなので、よくわかります。

しかし、この付近は戦前から樹木に覆われていて、上からみて地形が見えないので、段丘面は地図に現れませんでした。

最近の航空レザー測量で初めて段丘地形がデータ上現れました。

Q-S地形断面図

花島の支谷津(名称は「谷津」)の方向に広がる花見川河岸段丘が表現された断面です。

段丘の高さは13m~15mであり、柏井付近と比べて1mほど低くなります。

柏井が上流、花島が下流ということを地形が表現しています。

Q-T地形断面図

花見川河岸段丘面の一部が削り残り周辺から孤立したようになったため、花島と呼ばれる島状地形が表現されている断面です。

花島の上には花島観音があります。

U-V地形断面図

西岸に古柏井川谷底がへばりつくように残っています。

地形面の高さは柏井付近と比べて1mほど高くなります。

柏井方面が下流、花島が上流ということを地形が表現しています。

W-V地形断面図

東岸の急斜面下に花見川河岸段丘が分布します。

3 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

花島付近の地形3D表示 その1

花島付近の地形3D表示 その2

つづく

桜の頃の花島と花見川の風景

花島の地形を見てみます。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図を次に示しました。

地形段彩図

Q-R、Q-S、Q-T、U-V、W-Vは地形断面図位置

2 地形断面図

Q-R、Q-S、Q-T、U-V、W-V 5本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

Q-R地形断面図

谷の東岸に幅が狭い花見川河岸段丘が分布しています。

現場に行くと道路沿いなので、よくわかります。

しかし、この付近は戦前から樹木に覆われていて、上からみて地形が見えないので、段丘面は地図に現れませんでした。

最近の航空レザー測量で初めて段丘地形がデータ上現れました。

Q-S地形断面図

花島の支谷津(名称は「谷津」)の方向に広がる花見川河岸段丘が表現された断面です。

段丘の高さは13m~15mであり、柏井付近と比べて1mほど低くなります。

柏井が上流、花島が下流ということを地形が表現しています。

Q-T地形断面図

花見川河岸段丘面の一部が削り残り周辺から孤立したようになったため、花島と呼ばれる島状地形が表現されている断面です。

花島の上には花島観音があります。

U-V地形断面図

西岸に古柏井川谷底がへばりつくように残っています。

地形面の高さは柏井付近と比べて1mほど高くなります。

柏井方面が下流、花島が上流ということを地形が表現しています。

W-V地形断面図

東岸の急斜面下に花見川河岸段丘が分布します。

3 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

花島付近の地形3D表示 その1

花島付近の地形3D表示 その2

つづく

2012年5月18日金曜日

カシミール3Dによる地形立体画像 密集格子線活用

カシミール3Dによる地形立体画像の立体感増幅アイディア その3

1 密集格子線活用のきっかけ

現在、このブログでは、カシミール3Dによる地形立体画像に2秒間隔経緯線を表示して立体感を増幅した地形3D画像を使っています。

立体感の増幅といっても、風景心理上の効果としての意味ではなく、詳細な地形面対比に役立つ微細な部分の立体感の増幅という分析効果的な意味です。

2012.5.17記事「柏井と花島の中間付近の地形」で示した「柏井橋付近の地形3D表示 その6」を仔細にみていて、次のことに気がつきました。

「地形の奥まった部分(谷状に凹んだ部分)では格子線がきわめて有効に働いて立体感を得ることができる。」ということです。

逆に言えば、「格子線がなければ、立体感を直感的にえることが困難である。」ということです。

さらに言えば、「格子線をもっと密にすれば、より詳細に立体感をえることができるのではないか。」と思考が飛躍しました。

2秒間隔経緯線格子に縛られないで、もっと密な格子線を使うとどうなるか、試してみたくなりました。

早速、格子線を密にして立体感がどのように得られるか、実験してみました。

2 密集格子線活用心理実験

2-1 密集格子線の作成

画像ソフトイラストレーターの「長方形グリッドツール」という機能を使うと、自由にかつ迅速にグリッドを描けることが判りましたので、実験も楽です。

今回のグリッドは、使った平面図(段彩図)の10ピクセルに付1本の罫線としました。(約15m間隔正方形グリッド)

密集格子線付平面図

2-2 心理実験用画像

格子線の有無、密度高低による心理実験を行うための画像を次に用意しました。

格子線無3D地形画像

2秒間隔格子線付3D地形画像

黒色密集格子線付3D地形画像

灰色密集格子線付3D地形画像

2-3 心理実験結果

心理実験と言っても、被験者は私(クーラー)1人です。

次のように実験結果を得ました。

ア 格子線無より2秒間隔格子線付3D地形画像の方がはるかに地形立体感を得られる。

イ 2秒間隔格子線付より、黒色密集格子線付3D地形画像の方が、細部の地形立体感を得られる。

ウ ただし、格子線のイメージが強くなりすぎて、細部地形が目につき、地形の全体像の把握に時間がかかるようようになる。

エ 灰色密集格子線付では、格子線のイメージも弱まり、地形の全体像の把握も容易であり、かつ細部地形の立体感も得られる。

2-4 考察

・以上の実験結果から、(人目を気にしない、自分自身の内業としての)地形分析作業においては、黒色密集格子線付3D地形画像を用いることが効果的であると感じました。

・しかし、作業でわかったことのプレゼンテーションという観点から言えば、2秒間隔経緯線格子付3D地形画像が優れているというのが私の結論です。

・地形分析作業のより詳細な内幕を示す必要があるようなシビアな局面では、灰色密集格子線付3D地形画像をプレゼンテーションに活用することが考えられます。しかし、あまり出番はないと思いました。

・2秒間隔格子線付画像や密集格子線付画像をみてから、格子線無画像をみると、格子線無画像だけを見た時よりも立体性が強く感じられました。

一種の学習効果が働いたのだと思います。

つまり、格子線付画像の立体性を強調する効果が、頭脳の中に残像のように残り、記憶されます。そして、格子線無画像を見た時に、その残像・記憶が意識とは関係なく活用され、画像の浮き彫り性がより強調されるのだと思います。

1 密集格子線活用のきっかけ

現在、このブログでは、カシミール3Dによる地形立体画像に2秒間隔経緯線を表示して立体感を増幅した地形3D画像を使っています。

立体感の増幅といっても、風景心理上の効果としての意味ではなく、詳細な地形面対比に役立つ微細な部分の立体感の増幅という分析効果的な意味です。

2012.5.17記事「柏井と花島の中間付近の地形」で示した「柏井橋付近の地形3D表示 その6」を仔細にみていて、次のことに気がつきました。

「地形の奥まった部分(谷状に凹んだ部分)では格子線がきわめて有効に働いて立体感を得ることができる。」ということです。

逆に言えば、「格子線がなければ、立体感を直感的にえることが困難である。」ということです。

さらに言えば、「格子線をもっと密にすれば、より詳細に立体感をえることができるのではないか。」と思考が飛躍しました。

2秒間隔経緯線格子に縛られないで、もっと密な格子線を使うとどうなるか、試してみたくなりました。

早速、格子線を密にして立体感がどのように得られるか、実験してみました。

2 密集格子線活用心理実験

2-1 密集格子線の作成

画像ソフトイラストレーターの「長方形グリッドツール」という機能を使うと、自由にかつ迅速にグリッドを描けることが判りましたので、実験も楽です。

今回のグリッドは、使った平面図(段彩図)の10ピクセルに付1本の罫線としました。(約15m間隔正方形グリッド)

密集格子線付平面図

2-2 心理実験用画像

格子線の有無、密度高低による心理実験を行うための画像を次に用意しました。

格子線無3D地形画像

2秒間隔格子線付3D地形画像

黒色密集格子線付3D地形画像

灰色密集格子線付3D地形画像

2-3 心理実験結果

心理実験と言っても、被験者は私(クーラー)1人です。

次のように実験結果を得ました。

ア 格子線無より2秒間隔格子線付3D地形画像の方がはるかに地形立体感を得られる。

イ 2秒間隔格子線付より、黒色密集格子線付3D地形画像の方が、細部の地形立体感を得られる。

ウ ただし、格子線のイメージが強くなりすぎて、細部地形が目につき、地形の全体像の把握に時間がかかるようようになる。

エ 灰色密集格子線付では、格子線のイメージも弱まり、地形の全体像の把握も容易であり、かつ細部地形の立体感も得られる。

2-4 考察

・以上の実験結果から、(人目を気にしない、自分自身の内業としての)地形分析作業においては、黒色密集格子線付3D地形画像を用いることが効果的であると感じました。

・しかし、作業でわかったことのプレゼンテーションという観点から言えば、2秒間隔経緯線格子付3D地形画像が優れているというのが私の結論です。

・地形分析作業のより詳細な内幕を示す必要があるようなシビアな局面では、灰色密集格子線付3D地形画像をプレゼンテーションに活用することが考えられます。しかし、あまり出番はないと思いました。

・2秒間隔格子線付画像や密集格子線付画像をみてから、格子線無画像をみると、格子線無画像だけを見た時よりも立体性が強く感じられました。

一種の学習効果が働いたのだと思います。

つまり、格子線付画像の立体性を強調する効果が、頭脳の中に残像のように残り、記憶されます。そして、格子線無画像を見た時に、その残像・記憶が意識とは関係なく活用され、画像の浮き彫り性がより強調されるのだと思います。

2012年5月17日木曜日

柏井と花島の中間付近の地形

花見川付近の地形面の対比 その6

柏井橋付近、柏井橋南からさらに南に移動し、花島手前の地形を見てみます。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図を次に示しました。

地形段彩図

J-K、L-K、M-N、O-Pは地形断面図位置

2 地形断面図

J-K、L-K、M-N、O-P4本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

J-K地形断面図

谷の両岸に下総下位面(浅い谷)が分布します。

東岸の下総下位面(浅い谷)は旧版1万分の1地形図でも確認できるもので、病院(最成病院)による宅地造成がなければもっと北方向に分布していたものと考えられます。

西岸に古柏井川谷底が分布します。

L-K地形断面図

古柏井川谷底の下に花見川河岸段丘が分布します。

M-N地形断面図

下総下位面(浅い谷)が分布します。

O-P地形断面図

下総下位面(浅い谷)が分布します。

3 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

柏井橋付近の地形3D表示 その5

柏井橋付近の地形3D表示 その6

つづく

柏井橋付近、柏井橋南からさらに南に移動し、花島手前の地形を見てみます。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図を次に示しました。

地形段彩図

J-K、L-K、M-N、O-Pは地形断面図位置

2 地形断面図

J-K、L-K、M-N、O-P4本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

J-K地形断面図

谷の両岸に下総下位面(浅い谷)が分布します。

東岸の下総下位面(浅い谷)は旧版1万分の1地形図でも確認できるもので、病院(最成病院)による宅地造成がなければもっと北方向に分布していたものと考えられます。

西岸に古柏井川谷底が分布します。

L-K地形断面図

古柏井川谷底の下に花見川河岸段丘が分布します。

M-N地形断面図

下総下位面(浅い谷)が分布します。

O-P地形断面図

下総下位面(浅い谷)が分布します。

3 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

柏井橋付近の地形3D表示 その5

柏井橋付近の地形3D表示 その6

つづく

2012年5月16日水曜日

花見川付近地形の編年表との仮対応

花見川付近の地形面の対比 その5

花見川付近の地形を勝田川合流部から横戸、柏井と南下して追跡して見ており、今後花島、天戸方面に向かって検討を継続する予定です。

ですから、地形を見ていくという活動はまだ途中です。

しかし、地形の主な顔ぶれは大体揃ったと感じますので、少し立ち止まって、これまで見てきた地形を一般的な地形地質編年表と対応させてみたいと思います。

地層の情報もきわめてわずかですから、前後関係を主たるよりどころにした単純な対応想定ですが、「2012.5.16時点ではこう考えていた」という記録をメモとして残しておき、後で、自分の思考の変遷を振り返ることができるようにしておきます。

1 地形地質編年表

関東地方の一般的な地形地質編年表を次に示します。

関東平野の地形と地層の編年表(貝塚ほか 1985)

「千葉県の自然誌 本編 千葉県の大地」(千葉県発行)より引用

2 花見川付近地形の編年表との仮対応

花見川付近地形の編年表との仮対応

このように観察した地形を編年表に仮対応させてみると、下総下位面bとした地形を対応させるものが編年表にないことに気が付きます。

下総下位面bとしたものの正体を見抜くことが必要です。

また、この仮対応が正確であるとすると、花見川河川争奪(柏井付近の谷津内の流向が北方向から南方向に真逆に変化した現象)の時期は立川礫層が堆積する前の寒冷期ということになります。

今後このような一般的な編年表の最新版、詳細版を入手し、それと現場で観察した地形との対応について随時検討していくこととします。

つづく

花見川付近の地形を勝田川合流部から横戸、柏井と南下して追跡して見ており、今後花島、天戸方面に向かって検討を継続する予定です。

ですから、地形を見ていくという活動はまだ途中です。

しかし、地形の主な顔ぶれは大体揃ったと感じますので、少し立ち止まって、これまで見てきた地形を一般的な地形地質編年表と対応させてみたいと思います。

地層の情報もきわめてわずかですから、前後関係を主たるよりどころにした単純な対応想定ですが、「2012.5.16時点ではこう考えていた」という記録をメモとして残しておき、後で、自分の思考の変遷を振り返ることができるようにしておきます。

1 地形地質編年表

関東地方の一般的な地形地質編年表を次に示します。

関東平野の地形と地層の編年表(貝塚ほか 1985)

「千葉県の自然誌 本編 千葉県の大地」(千葉県発行)より引用

2 花見川付近地形の編年表との仮対応

花見川付近地形の編年表との仮対応

|

このブログの地形面

|

編年表との対応

(地形面と地層)

|

流向

(水系)

|

成因

|

|

|

千葉

|

東京・神奈川

|

|||

|

下総上位面

|

下総上位面

|

S下末吉層

|

|

海成

|

|

下総下位面

|

市川面

|

M1武蔵野礫層

|

|

海成

|

|

下総下位面(浅い谷)

|

市川面

|

M1武蔵野礫層

|

北方向(印旛沼水系)

|

河成

|

|

下総下位面b

|

|

|

北方向(印旛沼水系)

|

河成

|

|

千葉第1段丘

古柏井川谷底

|

千葉面

|

M2武蔵野礫層

|

北方向(印旛沼水系)

|

河成

|

|

花見川河岸段丘

|

|

Tc1~3立川礫層

|

南方向(東京湾水系)

|

河成

|

|

花見川谷底

|

沖積層

|

|

南方向(東京湾水系)

|

河成

|

このように観察した地形を編年表に仮対応させてみると、下総下位面bとした地形を対応させるものが編年表にないことに気が付きます。

下総下位面bとしたものの正体を見抜くことが必要です。

また、この仮対応が正確であるとすると、花見川河川争奪(柏井付近の谷津内の流向が北方向から南方向に真逆に変化した現象)の時期は立川礫層が堆積する前の寒冷期ということになります。

今後このような一般的な編年表の最新版、詳細版を入手し、それと現場で観察した地形との対応について随時検討していくこととします。

つづく

2012年5月15日火曜日

柏井橋南の地形

花見川付近の地形面の対比 その4

柏井橋の南の地形面の対比を行いました。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図です。

地形段彩図

E-F、G-F、H-Iは地形断面図位置を示します。

2 地形断面図

E-F、G-F、H-Iの3本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

E-F地形断面図

標高19m前後に平坦面が現れ、下総下位面bと仮称したものです。この地形面はH-I断面にも表れます。

下総下位面bの下に花見川河岸段丘が広がっています。

G-F地形断面図

古柏井川谷底が広く分布します。東岸には花見川河岸段丘があります。

H-I地形断面図

下総下位面bが分布します。

3 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

柏井橋南の地形3D表示 その1

花見川東岸の南柏井の集落が乗っている付近を示していて、下総下位面b、古柏井川谷底、花見川河岸段丘の3つの段丘面が入り組んで分布しています。

柏井橋南の地形3D表示

その2 花見川西岸にへばり付くように花見川河岸段丘が分布しています。

つづく

柏井橋の南の地形面の対比を行いました。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図です。

地形段彩図

E-F、G-F、H-Iは地形断面図位置を示します。

2 地形断面図

E-F、G-F、H-Iの3本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

E-F地形断面図

標高19m前後に平坦面が現れ、下総下位面bと仮称したものです。この地形面はH-I断面にも表れます。

下総下位面bの下に花見川河岸段丘が広がっています。

G-F地形断面図

古柏井川谷底が広く分布します。東岸には花見川河岸段丘があります。

H-I地形断面図

下総下位面bが分布します。

3 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

柏井橋南の地形3D表示 その1

花見川東岸の南柏井の集落が乗っている付近を示していて、下総下位面b、古柏井川谷底、花見川河岸段丘の3つの段丘面が入り組んで分布しています。

柏井橋南の地形3D表示

その2 花見川西岸にへばり付くように花見川河岸段丘が分布しています。

つづく

2012年5月14日月曜日

柏井橋付近の地形

花見川付近の地形面の対比 その3

柏井橋の前後で前谷津(東から流れてくる支谷津)と後谷津(西から流れてくる支谷津)が花見川に合流します。

この付近の地形を河岸段丘地形に着目して、詳しくみてみました。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図を次に示しました。

地形段彩図

A-B、C-Dは地形断面図位置

2 地形断面図

A-B、C-D2本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

A-B地形断面図

下総下位面(浅い谷)(標高22m)の断片が現れます。両岸に花見川河岸段丘(標高14m~16m)が発達します。

C-D地形断面図

標高19m前後に平坦面が現れます。この平坦面は下総下位面のグループのなかでより低位にある地形面と考えます。(詳細検討は追って行います。)

この地形面を下総下位面bと仮称しておきます。

東岸に古柏井川谷底と考えられる地形断片があります。

その下には花見川河岸段丘があります。

地形の対比は高度、分布、開析状況等から判断しています。

この現場は何度もあるいているのですが、段丘面の地層を観察できる露頭は、残念ですが、見つかっていません。

2 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

柏井橋付近の地形3D表示 その1

柏井橋付近の地形3D表示 その2

つづく

花見川を南に向かって、段丘地形を順次詳細に見ていきます。

柏井橋の前後で前谷津(東から流れてくる支谷津)と後谷津(西から流れてくる支谷津)が花見川に合流します。

この付近の地形を河岸段丘地形に着目して、詳しくみてみました。

1 地形段彩図

この付近の地形段彩図を次に示しました。

地形段彩図

A-B、C-Dは地形断面図位置

2 地形断面図

A-B、C-D2本の地形断面図を作成し、現在考えている地形面区分をメモとして書き込みました。

A-B地形断面図

下総下位面(浅い谷)(標高22m)の断片が現れます。両岸に花見川河岸段丘(標高14m~16m)が発達します。

C-D地形断面図

標高19m前後に平坦面が現れます。この平坦面は下総下位面のグループのなかでより低位にある地形面と考えます。(詳細検討は追って行います。)

この地形面を下総下位面bと仮称しておきます。

東岸に古柏井川谷底と考えられる地形断片があります。

その下には花見川河岸段丘があります。

地形の対比は高度、分布、開析状況等から判断しています。

この現場は何度もあるいているのですが、段丘面の地層を観察できる露頭は、残念ですが、見つかっていません。

2 地形面対比の3D表示

現場での観察、空中写真での実体視を踏まえて地形面対比の結果を2つの3D画像で表示してみました。

柏井橋付近の地形3D表示 その1

柏井橋付近の地形3D表示 その2

つづく

花見川を南に向かって、段丘地形を順次詳細に見ていきます。

2012年5月13日日曜日

下総下位面(浅い谷)にある宮附遺跡

花見川源頭部を挟んで、下総下位面(浅い谷)に宮附遺跡がありますので紹介します。

1 印旛沼堀割普請前の地形復元

この付近では印旛沼堀割普請によって地形が大幅に改変されています。

そのため、埋蔵文化財について考える時には、印旛沼堀割普請前の地形を復元して、それを前提にして、その意味を考える必要があります。

現在の地形が過去もあったと誤解すると、埋蔵文化財から本来得られるべき情報が得られなくなります。

1-1 現在の地形

南から北に向かう視角で、現在の地形を示します。

現在の地形

1-2 印旛沼堀割普請前の地形

このブログで検討してきた情報に基づいて印旛沼堀割普請前の地形イメージ図を作成し、宮附遺跡の位置と若干の説明を書きくわえました。

画像ソフトイラストレーターで「見よう見まね」で描いたもので、稚拙です。

しかし、描かないより、描いた方がよいという趣旨で描いてみました。

自分の地形イメージ(直感)をグラフィックで描いてくれる支援ソフトを探していますが、見つけていません。

印旛沼堀割普請前の地形

宮附遺跡は下総下位面(浅い谷)の端にあります。すぐ目の前が花見川源頭部であり、おそらく源頭部の泉の近くであり、その水を飲料水に使っていたと考えます。

近くには双子塚遺跡(下総上位面)、包蔵地(縄文)(下総下位面…この地形は後日説明します)があります。

なお、現在の北柏井の集落が乗っている花見川河岸段丘上には埋蔵文化財は見つかっていません。

花見川の南でも埋蔵文化財はほとんど台地の上であり、河岸段丘上に分布しません。

古代人(特に水田耕作前)にとっての好みが、高燥で日当たりがよく、見晴もよく、狩場に直結している台地縁にあったことがしのばれます。

そのような条件を優先して居住場所を決め、それが叶えば、水を得るための台地と谷底間の上下移動はいとわない気持ちがあったのだと思います。

2 宮附遺跡の概要

「宮附遺跡発掘調査報告」(1985年、東京電力千葉支店 千葉市遺跡調査会)(以下報告書と呼びます)によると、東京電力(株)による送電線鉄塔立替工事に際して昭和59年11月に鉄塔部1基の敷地について発掘調査したものです。

鉄塔1基の敷地を対象に発掘調査し、その結果を基に埋蔵文化財の指定が行われるというきめ細やかな作業があることに驚きました。

報告書に掲載された遺跡発掘風景

現在の同じ個所の風景

発掘調査後、ほとんど土地の状況は変化していないようです。

報告書では「所在する台地は下総(洪積)台地下位面にあたる。」と記述し、的確な地形面認識に基づいて調査を進めています。

この発掘調査にもとづいて、後日遺跡内容を精査しとりまとめた資料によると、この遺跡概要は次の通りです。

宮附遺跡概要(抜粋)

出典:「千葉県埋蔵文化財発掘調査抄報-昭和59年度-」(昭和61年3月、千葉県教育庁文化課)

以上

1 印旛沼堀割普請前の地形復元

この付近では印旛沼堀割普請によって地形が大幅に改変されています。

そのため、埋蔵文化財について考える時には、印旛沼堀割普請前の地形を復元して、それを前提にして、その意味を考える必要があります。

現在の地形が過去もあったと誤解すると、埋蔵文化財から本来得られるべき情報が得られなくなります。

1-1 現在の地形

南から北に向かう視角で、現在の地形を示します。

現在の地形

1-2 印旛沼堀割普請前の地形

このブログで検討してきた情報に基づいて印旛沼堀割普請前の地形イメージ図を作成し、宮附遺跡の位置と若干の説明を書きくわえました。

画像ソフトイラストレーターで「見よう見まね」で描いたもので、稚拙です。

しかし、描かないより、描いた方がよいという趣旨で描いてみました。

自分の地形イメージ(直感)をグラフィックで描いてくれる支援ソフトを探していますが、見つけていません。

印旛沼堀割普請前の地形

宮附遺跡は下総下位面(浅い谷)の端にあります。すぐ目の前が花見川源頭部であり、おそらく源頭部の泉の近くであり、その水を飲料水に使っていたと考えます。

近くには双子塚遺跡(下総上位面)、包蔵地(縄文)(下総下位面…この地形は後日説明します)があります。

なお、現在の北柏井の集落が乗っている花見川河岸段丘上には埋蔵文化財は見つかっていません。

花見川の南でも埋蔵文化財はほとんど台地の上であり、河岸段丘上に分布しません。

古代人(特に水田耕作前)にとっての好みが、高燥で日当たりがよく、見晴もよく、狩場に直結している台地縁にあったことがしのばれます。

そのような条件を優先して居住場所を決め、それが叶えば、水を得るための台地と谷底間の上下移動はいとわない気持ちがあったのだと思います。

2 宮附遺跡の概要

「宮附遺跡発掘調査報告」(1985年、東京電力千葉支店 千葉市遺跡調査会)(以下報告書と呼びます)によると、東京電力(株)による送電線鉄塔立替工事に際して昭和59年11月に鉄塔部1基の敷地について発掘調査したものです。

鉄塔1基の敷地を対象に発掘調査し、その結果を基に埋蔵文化財の指定が行われるというきめ細やかな作業があることに驚きました。

報告書に掲載された遺跡発掘風景

現在の同じ個所の風景

発掘調査後、ほとんど土地の状況は変化していないようです。

報告書では「所在する台地は下総(洪積)台地下位面にあたる。」と記述し、的確な地形面認識に基づいて調査を進めています。

この発掘調査にもとづいて、後日遺跡内容を精査しとりまとめた資料によると、この遺跡概要は次の通りです。

宮附遺跡概要(抜粋)

|

事項

|

記述

|

|

①年度及び発掘届の通し番号

|

59-277

|

|

②遺跡の名称(文化庁長官あて届出の名称を用いた)

|

宮附遺跡

|

|

③発掘場所

|

千葉市柏井町1373-1

|

|

④発掘の時期

|

昭和59年11月15日~21日

|

|

⑤調査主体者

|

千葉市遺跡調査会

|

|

⑥担当者

|

安藤杜夫

|

|

⑦調査面積

|

70m2

|

|

⑧遺跡の現況(発掘前)

|

荒地

|

|

⑨遺跡の種類

|

包蔵地

|

|

⑩調査の目的

|

東京電力東総線建替

|

|

⑪遺跡の立地(占地)

|

花見川左岸の標高約23mの台地上

|

|

⑫時代(時期の判明するもののみ記載)

|

縄文時代、古墳時代

|

|

⑬遺構の概要

|

土壙1(時期不明9、溝1(時期不明)

|

|

⑭出土遺物

|

縄文土器(加曾利E、堀之内、加曾利B)、土師器(古墳)、陶器、磁器(中・近世)

|

|

⑮遺跡の特徴(とくに特徴のあるもののみ記載)

|

特になし

|

|

⑯報告書刊行状況等

|

昭和60年6月

|

|

⑰遺物の保管場所

|

千葉市教育委員会

|

出典:「千葉県埋蔵文化財発掘調査抄報-昭和59年度-」(昭和61年3月、千葉県教育庁文化課)

以上

登録:

投稿 (Atom)