縄文土器学習 324

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」(平成30年度)と「同(印旛地域編)」(令和元年度 開催中)の展示土器(深鉢等)のうち加曽利EⅠ式土器8点を同じ視点で観察しましたが、この記事では8土器を一括して評価し、「加曽利EⅠ式土器らしさ」を導いてみました。加曽利E式土器観察に自分の目を慣らすための一種の知的遊戯です。

1 「加曽利EⅠ式土器らしさ」を導く評価項目

「加曽利EⅠ式土器らしさ」を導く評価項目としてキャリパー形、胴部ふくらみ、把手有無、段構成、口縁部刺突文、懸垂文、口縁部渦巻文の7項目を設定しました。

2 評価項目に与える評点

各項目について「加曽利EⅠ式土器らしさ」の観点から評価区分し、小さいもの1点、中間のもの1.5点、大きいもの2点を与えました。

「加曽利EⅠ式土器らしさ」小さいものとは加曽利EⅠ式土器より前の土器形式の姿を残しているものです。大きいものとは加曽利EⅠ式土器の特徴とされているものや加曽利EⅡ式土器の特徴とされているものです。中間ののもとは小さいものと大きいものの中間的性格であると考えるものです。

具体的評価区分と評点は次の通りです。

1 キャリパー形

ラッパ形 1点

口縁部内傾形 1.5点

キャリパー形 2点

2 胴部ふくらみ

ふくらみほとんど無し 1点

ふくらみ極小 1.5点

ふくらみ小 2点

3 把手有無

把手あり 1点

小立体装飾あり 1.5点

把手なし 2点

4 段構成

2段構成 1点

3段構成 2点

5 口縁部刺突文

口縁部刺突文あり 1点

口縁部刺突文なし 2点

6 懸垂文

懸垂文なし 1点

懸垂文あり 2点

7 口縁部渦巻文

渦巻文なし 1点

「渦巻文」様あり 1.5点

渦巻文あり 2点

3 評価方法

7つの評価項目の評点を土器毎に集計して、合計評点の大きいものが「加曽利EⅠ式土器らしさ」が大きいとしました。

4 項目別評価結果

1 キャリパー形

2 胴部ふくらみ

3 把手有無

4 段構成

5 口縁部刺突文

6 懸垂文

7 口縁部渦巻文

5 「加曽利EⅠ式土器らしさ」総合評価

「加曽利EⅠ式土器らしさ」総合評価

「加曽利EⅠ式土器らしさ」総合評価表

6 感想

知的遊戯にすぎませんが、このような作業をしてみるとつぎのようなことがわかりました。

ア 加曽利EⅠ式土器であるという判別はそれより以前の土器形式と加曽利EⅡ式土器の特徴と比較して行っているように感じられます。したがって加曽利EⅠ式土器の判別をするためには前後区分の特徴を詳しく知っている必要があります。(今は加曽利EⅠ式土器前の型式の特徴を詳しく知りません。)

イ 評価項目毎に土器の分布はある程度ばらけることから、その土器を「加曽利EⅠ式土器」として判別するのはあくまでも総合評価(名人芸)のようです。

ウ 評価項目のなかにも軽重があり、キャリパー形、懸垂文、口縁部渦巻文などは決定権を持つような重要性があるようです。

エ 加曽利EⅡ式土器の最大の特徴が磨消縄文登場であることを考えると、加曽利EⅠ式土器での懸垂文登場の意義が極めて重大であると考えます。懸垂文登場の背景には加曽利EⅠ式期社会の重要動向が存在している(対応している)と考えます。

オ 懸垂文登場は表現すべき文様を口縁部に集約するという意思表示であると考えます。

2020年1月27日月曜日

2020年1月26日日曜日

加曽利博E式企画展後半展示土器の3Dモデル作成

縄文土器学習 323

加曽利貝塚博物館で現在開催されている企画展「あれもE これもE ―加曽利E式土器(印旛地域編)―」(2019.11.16~2020.03.01)の後半で新たに展示された7土器(全て佐倉市分)について観察記録3Dモデルを作成しました。

これで企画展の全土器45点について観察記録3Dモデルを作成できました。

企画展の後半新規展示土器

企画展展示土器の観察記録3Dモデル掲載サイト

後半新規展示土器の観察記録3Dモデルサムネール

企画展会場のコの字型ガラス張りショーケースにおける3Dモデル作成用撮影は、丸1年間断続的に行いましたのでだいぶ慣れてきました。

どの位置からどの程度枚数を撮影すればどのようなレベルの3Dモデルができるかわかってきました。

ショーケースの端にある土器は撮影枚数が少なくなるので質が落ちます。

またショーケースの奥の背後面近くに置かれた土器も難が生まれやすくなります。

最も難が少ないのはショーケース中央位置付近でかつガラス面そばの土器です。

昨年企画展では最初10枚程度の撮影で3Dモデルを作り出しましたが、現在は1土器につき80~90枚程度撮影します。ファインダーを覗かないでカメラを手で高く持ち上げた位置からの撮影も行います。

カメラ配置の例 88枚撮影の例

加曽利EⅠ式土器観察 その2

縄文土器学習 322

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」(平成30年度)と「同(印旛地域編)」(令和元年度 開催中)の展示土器(深鉢等)74点を全部同じ視点で観察しています。この記事は加曽利EⅠ式土器4点を観察します。

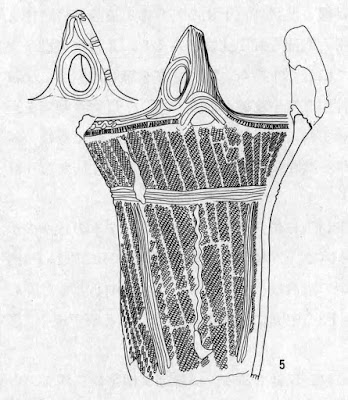

5 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.5加曽利EⅠ式深鉢(甕被葬土器)(有吉南貝塚)

No.5加曽利EⅠ式深鉢(甕被葬土器)(有吉南貝塚)

参考 甕被葬人骨 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

器形観察

・キャリパー形です。

・胴部ふくらみはほとんどありません。

・口縁部の4単位立体的渦巻文が把手となっています。

・把手を除くと口縁部は平です。

段構成観察

・太い隆起線で口縁部、頸部、胴部が区分される3段構成となっています。

文様観察

・口縁部には把手でもある4単位渦巻文が配置されています。

・頸部には2重隆起線によるクランク区画文が配置されています。

・胴部には沈線で直線文、細長いU字・逆U字組文、蛇行文が垂下しています。

感想

・キャリパー形で胴部ふくらみがほとんど無い器形、3段構成、懸垂文(胴部縦方向沈線)の3つの要素から明確に加曽利EⅠ式土器として判別されている土器であると考えます。

・この土器を再度観察できる機会があれば、渦巻文、クランク区画文、懸垂文の相互位置関係がどのようになってるのか詳しく観察したいと希望しています。その位置配置に何か意味があるのか、「適当」に配置されたのか考察する価値はあると思います。

・加曽利E式土器細分とは別立興味ですが、甕被葬がニュートラル(特段意味がない一般葬)なのか、プラス(リーダーの特別葬など)なのか、マイナス(顔や頭部に異常が現れる病人葬)なのか、以前から興味があります。近世ではマイナスです。

6 R元年度加曽利E式企画展(印旛地域編) 企14加曽利EⅠ式深鉢(印西市松崎Ⅲ遺跡)

企14加曽利EⅠ式深鉢(印西市松崎Ⅲ遺跡)

3Dモデル オルソグラフィック投影

https://skfb.ly/6PXOK

器形観察

・口縁部が椀状に広がりますが内湾していないのでキャリパー形ではありません。

・胴部は少しふくらみます。

・口唇部が水平ではなく、外に傾斜を持ちます。

・口縁部は平です。

段構成観察

・頸部にあたる部分に太い隆起線3本が巡り口縁部と胴部を2分します。

・明白な3段構成であると認識します。

文様観察

・口縁部は無紋です。

・頸部は太い隆起線3本が巡り、突起状装飾物が付きます。

・胴部は2本の直線沈線、2本の蛇行沈線、1本の蛇行沈線が垂下します。

感想

・キャリパー形ではありませんが、胴部が少し膨らんでいること、無文帯を有すること、懸垂文があることなどから加曽利EⅠ式土器として判別されているものと考えます。決め手は懸垂文であると考えます。

7 R元年度加曽利E式企画展(印旛地域編) 企36加曽利EⅠ式深鉢(酒々井町墨木戸遺跡)

企36加曽利EⅠ式深鉢(酒々井町墨木戸遺跡)

3Dモデル オルソグラフィック投影

https://skfb.ly/6PXOX

器形観察

・口縁部が内傾しキャリパー形に近づいています。

・それぞれ円環を伴う大小把手2つが対向して付いています。

・把手を除くと口縁部は平です。

・胴部が少し膨らんでいます。

・土器内面が激しく受け口になっています。

段構成観察

・刺突文を伴う太い隆線で口縁部と頸部(胴部)が区分された2段構成になっています。

文様観察

・文様は口縁部に集約表現されています。口縁部には縦線が引かれ、口縁部と口唇部は交互刺突文で画されます。口縁部には2つの把手のほか隆起線で渦巻様の立体装飾が配置されています。

・頸部を含む胴部全体に縄文が施されていて、そこに沈線などはありません。

感想

・キャリパー形に近く、文様が口縁部に集約されているという特徴がありますが、懸垂文はありません。加曽利EⅠ式土器として専門家が判別している例として観察しておきます。

8 R元年度加曽利E式企画展(印旛地域編) 企26加曽利EⅠ式深鉢(成田市久井崎Ⅱ遺跡)

企26加曽利EⅠ式深鉢(成田市久井崎Ⅱ遺跡)

3Dモデル オルソグラフィック投影

https://skfb.ly/6PJSw

器形観察

・「キャリパー形」という言葉に定義があるのかどうかまだ知りませんが、「口唇部径が最大径と同じか小さい」という要素をその定義に含むものならば、この土器はキャリパー形になります。

・胴部中央に膨らみがあります。

・胴部中央の膨らみの径と比べて口唇部の径が大幅に大きくなっています。

・口唇部は平です。

段構成観察

・口縁部と胴部(頸部)の間が太い隆起線で画されている2段構成となっています。

文様観察

・口縁部上部に太い溝が回り、口唇部が独立しています。

・口縁部は隆起線で矩形状に囲まれた区画文と隆起線による渦巻文から成り立っているように観察できます。区画文内部には縄文が施されています。

・胴部は3本の平行する沈線垂下による懸垂文となっています。

感想

・キャリパー形であること、胴部中央が膨らんでいること、口縁部に渦巻文と区画文を伴うこと、胴部に沈線による懸垂文があることから、加曽利EⅠ式土器であると判別された土器であると考えます。

・高さに比べて口縁部が大きく開いた土器であり、どのような機能が期待されたのか興味が湧きます。(開口部が広いということは煮物に対して周りから手を出しやすいこと意味していると考えます。)

……………………………………………………………………

参考 加曽利E式土器観察の視点

加曽利貝塚博物館の加曽利E式土器細分基準

加曽利E式土器の移り変わり

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」(平成30年度)と「同(印旛地域編)」(令和元年度 開催中)の展示土器(深鉢等)74点を全部同じ視点で観察しています。この記事は加曽利EⅠ式土器4点を観察します。

5 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.5加曽利EⅠ式深鉢(甕被葬土器)(有吉南貝塚)

No.5加曽利EⅠ式深鉢(甕被葬土器)(有吉南貝塚)

参考 甕被葬人骨 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

器形観察

・キャリパー形です。

・胴部ふくらみはほとんどありません。

・口縁部の4単位立体的渦巻文が把手となっています。

・把手を除くと口縁部は平です。

段構成観察

・太い隆起線で口縁部、頸部、胴部が区分される3段構成となっています。

文様観察

・口縁部には把手でもある4単位渦巻文が配置されています。

・頸部には2重隆起線によるクランク区画文が配置されています。

・胴部には沈線で直線文、細長いU字・逆U字組文、蛇行文が垂下しています。

感想

・キャリパー形で胴部ふくらみがほとんど無い器形、3段構成、懸垂文(胴部縦方向沈線)の3つの要素から明確に加曽利EⅠ式土器として判別されている土器であると考えます。

・この土器を再度観察できる機会があれば、渦巻文、クランク区画文、懸垂文の相互位置関係がどのようになってるのか詳しく観察したいと希望しています。その位置配置に何か意味があるのか、「適当」に配置されたのか考察する価値はあると思います。

・加曽利E式土器細分とは別立興味ですが、甕被葬がニュートラル(特段意味がない一般葬)なのか、プラス(リーダーの特別葬など)なのか、マイナス(顔や頭部に異常が現れる病人葬)なのか、以前から興味があります。近世ではマイナスです。

6 R元年度加曽利E式企画展(印旛地域編) 企14加曽利EⅠ式深鉢(印西市松崎Ⅲ遺跡)

企14加曽利EⅠ式深鉢(印西市松崎Ⅲ遺跡)

3Dモデル オルソグラフィック投影

https://skfb.ly/6PXOK

器形観察

・口縁部が椀状に広がりますが内湾していないのでキャリパー形ではありません。

・胴部は少しふくらみます。

・口唇部が水平ではなく、外に傾斜を持ちます。

・口縁部は平です。

段構成観察

・頸部にあたる部分に太い隆起線3本が巡り口縁部と胴部を2分します。

・明白な3段構成であると認識します。

文様観察

・口縁部は無紋です。

・頸部は太い隆起線3本が巡り、突起状装飾物が付きます。

・胴部は2本の直線沈線、2本の蛇行沈線、1本の蛇行沈線が垂下します。

感想

・キャリパー形ではありませんが、胴部が少し膨らんでいること、無文帯を有すること、懸垂文があることなどから加曽利EⅠ式土器として判別されているものと考えます。決め手は懸垂文であると考えます。

7 R元年度加曽利E式企画展(印旛地域編) 企36加曽利EⅠ式深鉢(酒々井町墨木戸遺跡)

企36加曽利EⅠ式深鉢(酒々井町墨木戸遺跡)

3Dモデル オルソグラフィック投影

https://skfb.ly/6PXOX

器形観察

・口縁部が内傾しキャリパー形に近づいています。

・それぞれ円環を伴う大小把手2つが対向して付いています。

・把手を除くと口縁部は平です。

・胴部が少し膨らんでいます。

・土器内面が激しく受け口になっています。

段構成観察

・刺突文を伴う太い隆線で口縁部と頸部(胴部)が区分された2段構成になっています。

文様観察

・文様は口縁部に集約表現されています。口縁部には縦線が引かれ、口縁部と口唇部は交互刺突文で画されます。口縁部には2つの把手のほか隆起線で渦巻様の立体装飾が配置されています。

・頸部を含む胴部全体に縄文が施されていて、そこに沈線などはありません。

感想

・キャリパー形に近く、文様が口縁部に集約されているという特徴がありますが、懸垂文はありません。加曽利EⅠ式土器として専門家が判別している例として観察しておきます。

8 R元年度加曽利E式企画展(印旛地域編) 企26加曽利EⅠ式深鉢(成田市久井崎Ⅱ遺跡)

企26加曽利EⅠ式深鉢(成田市久井崎Ⅱ遺跡)

3Dモデル オルソグラフィック投影

https://skfb.ly/6PJSw

器形観察

・「キャリパー形」という言葉に定義があるのかどうかまだ知りませんが、「口唇部径が最大径と同じか小さい」という要素をその定義に含むものならば、この土器はキャリパー形になります。

・胴部中央に膨らみがあります。

・胴部中央の膨らみの径と比べて口唇部の径が大幅に大きくなっています。

・口唇部は平です。

段構成観察

・口縁部と胴部(頸部)の間が太い隆起線で画されている2段構成となっています。

文様観察

・口縁部上部に太い溝が回り、口唇部が独立しています。

・口縁部は隆起線で矩形状に囲まれた区画文と隆起線による渦巻文から成り立っているように観察できます。区画文内部には縄文が施されています。

・胴部は3本の平行する沈線垂下による懸垂文となっています。

感想

・キャリパー形であること、胴部中央が膨らんでいること、口縁部に渦巻文と区画文を伴うこと、胴部に沈線による懸垂文があることから、加曽利EⅠ式土器であると判別された土器であると考えます。

・高さに比べて口縁部が大きく開いた土器であり、どのような機能が期待されたのか興味が湧きます。(開口部が広いということは煮物に対して周りから手を出しやすいこと意味していると考えます。)

……………………………………………………………………

参考 加曽利E式土器観察の視点

加曽利貝塚博物館の加曽利E式土器細分基準

加曽利E式土器の移り変わり

2020年1月25日土曜日

加曽利EⅠ式土器観察その1

縄文土器学習 321

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」(平成30年度)と「同(印旛地域編)」(令和元年度 開催中)の展示土器(深鉢等)を全部同じ視点で観察することにします。

2年度にわたる展示土器の数は器台と注口土器を除いて深鉢等が全部で74点です。

加曽利EⅠ式土器 8点

加曽利EⅡ式土器 23点

加曽利EⅢ式土器 33点

加曽利EⅣ式土器 10点

74点の土器を1記事4-5点のペースで観察することにします。

1 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.1加曽利EⅠ式併行期土器(有吉北貝塚)

No.1加曽利EⅠ式併行期土器(有吉北貝塚)

実測図

千葉東南部ニュータウン19 -千葉市有吉北貝塚1(旧石器・縄文時代)-第1分冊(本文)」(平成10年3月、住宅・都市整備公団・財団法人千葉県文化財センター)から引用

器形観察

・口縁部は広がっていてキャリパー形ではありません。

・4つの把手を除くと口縁部は平であり波状ではありません。(EⅠ式の特徴に似ていると感じます。)

段構成観察

・胴部が2本沈線で2分され、上部に渦巻様の沈線模様が描かれています。

文様観察

・口縁部に竹管による刺突文が巡ります。

・底部に稜線を切る刻みがあります。

感想

・キャリパー形ではないことと、縦方向沈線がありませんから加曽利EⅠ式土器とは言えないと理解します。

・成立期段階(勝坂・阿玉台末/加曽利EⅠ式初)土器の1例がこのようなものであると理解します。

2 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.2加曽利EⅠ式前段階土器(荒屋敷貝塚)

No.2加曽利EⅠ式前段階土器(荒屋敷貝塚)

実測図

発掘調査報告書から引用

器形観察

・口縁部がラッパ状に広がり、キャリパー形ではありません。

・カーブした大把手と対抗位置に別の把手があるようです。把手を除くと口縁部は平でありEⅠ式の特徴に似ていると感じます。

段構成観察

・頸部と胴部が3本の沈線で2分されています。

文様観察

・口縁部に刻みが巡ります。刻みは一部2重になっています。

・頸部、胴部とも縄文が施されています。

・縦方向沈線はありません。

感想

・器形がキャリパー形ではないことと縦方向沈線がないことから、加曽利EⅠ式前段階土器としているのだと思います。

・成立期段階(勝坂・阿玉台末/加曽利EⅠ式初)土器の1例がこのようなものであると理解します。

3 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.3加曽利EⅠ式大把手小突起対向土器(有吉北貝塚)

No.3加曽利EⅠ式大把手小突起対向土器(有吉北貝塚)

実測図

「千葉東南部ニュータウン19 -千葉市有吉北貝塚1(旧石器・縄文時代)-第1分冊(本文)」(平成10年3月、住宅・都市整備公団・財団法人千葉県文化財センター)から引用

器形観察

・狭い口縁部が内傾していて、形状がキャリパー形に近づきつつあります。(頸部と口縁部が角度をもって接しているのでキャリパー形とは形容できないと考えます。)

・円環を有する大きな把手と対抗位置に小突起があります。把手と小突起を除くと口縁部は平であり、EⅠ式の特徴を備えています。

段構成観察

・口縁部と頸部は刺突文で、頸部と胴部は3本沈線で区切られ、全体が3段構成になっています。

文様観察

・口縁部は沈線で細い区画と列線の模様が描かれています。

・頸部は縄文が全面に施されています。

・胴部は垂下する直線沈線と蛇行沈線が施され、EⅠ式の特徴そのものを備えています。

・発掘調査報告書ではこの土器を「頸部無文帯成立以前の加曽利EⅠ式」土器として分類しています。

感想

・形状がキャリパー形に近づいたことと、縄文を切る懸垂沈線があるので、加曽利EⅠ式土器そのものであると判別できるのだと思います。

4 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.4加曽利EⅠ式口縁部矩形区画文土器(有吉北貝塚)

No.4加曽利EⅠ式口縁部矩形区画文土器(有吉北貝塚)

実測図

「千葉東南部ニュータウン19 -千葉市有吉北貝塚1(旧石器・縄文時代)-第1分冊(本文)」(平成10年3月、住宅・都市整備公団・財団法人千葉県文化財センター)から引用

器形観察

・口縁部が内傾しキャリパー形に近づいています。

・口縁部は平ですが、小突起が一つへばりついています。

段構成観察

・胴部(頸部)と口縁部が隆帯で区切られ、段構成は胴部と口縁部の2段になっています。

文様観察

・口縁部は隆帯による矩形区画文7単位巡らされています。

・胴部には2本一組の沈線7単位が垂下しています。(口縁部区画文とは4単位だけで一致する。…発掘調査報告書による。)

感想

・器形がキャリパー形に近づき、垂下沈線が胴部に巡らされていることから、この土器を加曽利EⅠ式土器であると確認できます。

・口縁部区画文内の縄文の向きと胴部縄文の向きが逆になっていて、それは加曽利E式土器の一般傾向であると理解しています。口縁部意匠が特段重要であることを示唆していると考えます。

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」(平成30年度)と「同(印旛地域編)」(令和元年度 開催中)の展示土器(深鉢等)を全部同じ視点で観察することにします。

2年度にわたる展示土器の数は器台と注口土器を除いて深鉢等が全部で74点です。

加曽利EⅠ式土器 8点

加曽利EⅡ式土器 23点

加曽利EⅢ式土器 33点

加曽利EⅣ式土器 10点

74点の土器を1記事4-5点のペースで観察することにします。

1 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.1加曽利EⅠ式併行期土器(有吉北貝塚)

No.1加曽利EⅠ式併行期土器(有吉北貝塚)

実測図

千葉東南部ニュータウン19 -千葉市有吉北貝塚1(旧石器・縄文時代)-第1分冊(本文)」(平成10年3月、住宅・都市整備公団・財団法人千葉県文化財センター)から引用

器形観察

・口縁部は広がっていてキャリパー形ではありません。

・4つの把手を除くと口縁部は平であり波状ではありません。(EⅠ式の特徴に似ていると感じます。)

段構成観察

・胴部が2本沈線で2分され、上部に渦巻様の沈線模様が描かれています。

文様観察

・口縁部に竹管による刺突文が巡ります。

・底部に稜線を切る刻みがあります。

感想

・キャリパー形ではないことと、縦方向沈線がありませんから加曽利EⅠ式土器とは言えないと理解します。

・成立期段階(勝坂・阿玉台末/加曽利EⅠ式初)土器の1例がこのようなものであると理解します。

2 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.2加曽利EⅠ式前段階土器(荒屋敷貝塚)

No.2加曽利EⅠ式前段階土器(荒屋敷貝塚)

実測図

発掘調査報告書から引用

器形観察

・口縁部がラッパ状に広がり、キャリパー形ではありません。

・カーブした大把手と対抗位置に別の把手があるようです。把手を除くと口縁部は平でありEⅠ式の特徴に似ていると感じます。

段構成観察

・頸部と胴部が3本の沈線で2分されています。

文様観察

・口縁部に刻みが巡ります。刻みは一部2重になっています。

・頸部、胴部とも縄文が施されています。

・縦方向沈線はありません。

感想

・器形がキャリパー形ではないことと縦方向沈線がないことから、加曽利EⅠ式前段階土器としているのだと思います。

・成立期段階(勝坂・阿玉台末/加曽利EⅠ式初)土器の1例がこのようなものであると理解します。

3 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.3加曽利EⅠ式大把手小突起対向土器(有吉北貝塚)

No.3加曽利EⅠ式大把手小突起対向土器(有吉北貝塚)

実測図

「千葉東南部ニュータウン19 -千葉市有吉北貝塚1(旧石器・縄文時代)-第1分冊(本文)」(平成10年3月、住宅・都市整備公団・財団法人千葉県文化財センター)から引用

器形観察

・狭い口縁部が内傾していて、形状がキャリパー形に近づきつつあります。(頸部と口縁部が角度をもって接しているのでキャリパー形とは形容できないと考えます。)

・円環を有する大きな把手と対抗位置に小突起があります。把手と小突起を除くと口縁部は平であり、EⅠ式の特徴を備えています。

段構成観察

・口縁部と頸部は刺突文で、頸部と胴部は3本沈線で区切られ、全体が3段構成になっています。

文様観察

・口縁部は沈線で細い区画と列線の模様が描かれています。

・頸部は縄文が全面に施されています。

・胴部は垂下する直線沈線と蛇行沈線が施され、EⅠ式の特徴そのものを備えています。

・発掘調査報告書ではこの土器を「頸部無文帯成立以前の加曽利EⅠ式」土器として分類しています。

感想

・形状がキャリパー形に近づいたことと、縄文を切る懸垂沈線があるので、加曽利EⅠ式土器そのものであると判別できるのだと思います。

4 H30年度加曽利E式企画展(千葉市内編) No.4加曽利EⅠ式口縁部矩形区画文土器(有吉北貝塚)

No.4加曽利EⅠ式口縁部矩形区画文土器(有吉北貝塚)

実測図

「千葉東南部ニュータウン19 -千葉市有吉北貝塚1(旧石器・縄文時代)-第1分冊(本文)」(平成10年3月、住宅・都市整備公団・財団法人千葉県文化財センター)から引用

器形観察

・口縁部が内傾しキャリパー形に近づいています。

・口縁部は平ですが、小突起が一つへばりついています。

段構成観察

・胴部(頸部)と口縁部が隆帯で区切られ、段構成は胴部と口縁部の2段になっています。

文様観察

・口縁部は隆帯による矩形区画文7単位巡らされています。

・胴部には2本一組の沈線7単位が垂下しています。(口縁部区画文とは4単位だけで一致する。…発掘調査報告書による。)

感想

・器形がキャリパー形に近づき、垂下沈線が胴部に巡らされていることから、この土器を加曽利EⅠ式土器であると確認できます。

・口縁部区画文内の縄文の向きと胴部縄文の向きが逆になっていて、それは加曽利E式土器の一般傾向であると理解しています。口縁部意匠が特段重要であることを示唆していると考えます。

……………………………………………………………………

参考 加曽利E式土器観察の視点

加曽利貝塚博物館の加曽利E式土器細分基準

加曽利E式土器の移り変わり

2020年1月24日金曜日

加曽利博の加曽利E式土器細分基準の学習

縄文土器学習 320

加曽利貝塚博物館の加曽利E式土器細分基準は昨年度企画展パンフレットに分かりやすく図示されています。これ以上さらに詳しい細分基準資料が貝塚博物館紀要第45号に掲載されています。

加曽利貝塚博物館学芸員佐藤洋先生著作「加曽利E式土器資料集成研究①(千葉市内編)」に加曽利E式土器細分基準が次のように箇条書きで示されています。

……………………………………………………………………

成立段階(阿玉台IV式以降~E I式)

・口縁部文様帯に交互刺突文を有するもの。

・口縁部に円環状の把手を有するもの。

・口縁部に列点状の刺突文を有するもの。

E I式

・懸垂文(胴部の縦方向の沈線)を有するもの。

・頸部と胴部が横方向の沈線によって区画されるもの。

・キャリパー形の器形を呈するもの。

・文様帯が3段構成となり、口縁部・頸部・胴部の文様帯が明瞭に区画されるもの。

・頸部に無文帯を有するもの。

E Ⅱ式

・頸部の無文帯が消滅し、文様帯が口縁部と胴部文様帯の2段で構成となるもの。

・磨消懸垂文(胴部に縦方向に並行する2本の沈線間の縄文を指頭で磨消した文様)を有するもの。

・キャリパー形で胴部の膨らみ(頸部の括れ)を有するもの。

・連弧文系土器を伴うもの。

・口縁部に渦巻文を有し、隆帯の脇を入念に整形したもの。

EⅢ式

・胴部の磨消懸垂文が発達し、磨消部分が幅広となるもの。

・懸垂文を描出する沈線が上端で連結し、半円状を呈するもの。

・横位連繋弧線文(隣り合う沈線による区画が連結した文様)を有するもの。

・意匠充填文(沈線で区画された中に縄文を施文する技法)を有するもの。

・口縁部の渦巻文が衰退し、渦の形状が崩れるもの。

・平縁で口縁部文様帯が無文、ないし口縁部に列点文を有するもの。

・胴部に微隆起線を有し、線の側端に沈線を有するもの。

・胴部に微隆線で大型の渦巻文を有するもの。

E IV式(※称名寺式と併行する段階を含む)

・口縁部文様帯を有しないもの。

・懸垂文を描出する沈線が上端で連結し、その上端が口唇部に抜けるもの。

・横位連繋弧線文の連携が消失し、単位文となるもの。

……………………………………………………………………

この箇条書き自分なりに表に整理してみました。

加曽利貝塚博物館の加曽利E式土器細分基準

加曽利E式土器の細分基準は大きく器形、段構成、文様、共伴土器別に整理できると理解しました。

このような理解に基づいて、加曽利貝塚博物館パンフレットを整理し直すと次のようになります。

加曽利E式土器の移り変わり

以上の加曽利貝塚博物館資料(加曽利E式土器型式細分基準(佐藤洋先生基準)、パンフレット図解)に準拠して展示土器観察を始めることにします。

なお、細分基準について次のような感想を持ちましたのでメモしておきます。

1 細分基準の学習視点

考察の視点は専門家・研究者が問題にしている「より蓋然性の高い加曽利E式土器細分のための基準を追求する」ということではなく、細分基準を理解することにより「その基準を自分の土器観察項目としてどのように取り込むことができるか」ということです。

2 器形について

キャリパー形とは胴上部に一回り大きな内湾する口縁部が存在するという形です。そのような形はEⅠ→EⅡ→EⅢと続きますから、「キャリパー形」という言葉だけでの器形表現では細分基準にならないと考えます。

口縁部の内湾状況もさることながら、「このカーブが美しい」と表現される胴部のふくらみを何らかの指標にして細分基準にならないか、考察の余地があると思います。

次のような計測値から統計的な意味で器形細分指標ができるかもしれないと考えます。

加曽利E式土器器形の計測

f/i×100=くびれ度、a/f×100=深さ指数、f/j=尖り度

なお、器形はそれ自体が好みで流行したという側面だけでなく、炉の進化や効率性に関する社会要請等と関わっていたと想像します。

3 文様について

縦方向沈線→懸垂磨消縄文→懸垂磨消縄文の連結などの文様変化が加曽利E式土器細分の最重要要素であると理解します。また図と地が逆転するなどのダイナミックな現象が生まれた背景には何らかの社会現象が伴うに違いありません。

加曽利E式土器の根本要素である縦方向沈線や磨消縄文がなぜ使われたのかという意味を考察する手がかりが見つかるよう、学習のなかで心掛けたいと思います。

加曽利貝塚博物館の加曽利E式土器細分基準は昨年度企画展パンフレットに分かりやすく図示されています。これ以上さらに詳しい細分基準資料が貝塚博物館紀要第45号に掲載されています。

加曽利貝塚博物館学芸員佐藤洋先生著作「加曽利E式土器資料集成研究①(千葉市内編)」に加曽利E式土器細分基準が次のように箇条書きで示されています。

……………………………………………………………………

成立段階(阿玉台IV式以降~E I式)

・口縁部文様帯に交互刺突文を有するもの。

・口縁部に円環状の把手を有するもの。

・口縁部に列点状の刺突文を有するもの。

E I式

・懸垂文(胴部の縦方向の沈線)を有するもの。

・頸部と胴部が横方向の沈線によって区画されるもの。

・キャリパー形の器形を呈するもの。

・文様帯が3段構成となり、口縁部・頸部・胴部の文様帯が明瞭に区画されるもの。

・頸部に無文帯を有するもの。

E Ⅱ式

・頸部の無文帯が消滅し、文様帯が口縁部と胴部文様帯の2段で構成となるもの。

・磨消懸垂文(胴部に縦方向に並行する2本の沈線間の縄文を指頭で磨消した文様)を有するもの。

・キャリパー形で胴部の膨らみ(頸部の括れ)を有するもの。

・連弧文系土器を伴うもの。

・口縁部に渦巻文を有し、隆帯の脇を入念に整形したもの。

EⅢ式

・胴部の磨消懸垂文が発達し、磨消部分が幅広となるもの。

・懸垂文を描出する沈線が上端で連結し、半円状を呈するもの。

・横位連繋弧線文(隣り合う沈線による区画が連結した文様)を有するもの。

・意匠充填文(沈線で区画された中に縄文を施文する技法)を有するもの。

・口縁部の渦巻文が衰退し、渦の形状が崩れるもの。

・平縁で口縁部文様帯が無文、ないし口縁部に列点文を有するもの。

・胴部に微隆起線を有し、線の側端に沈線を有するもの。

・胴部に微隆線で大型の渦巻文を有するもの。

E IV式(※称名寺式と併行する段階を含む)

・口縁部文様帯を有しないもの。

・懸垂文を描出する沈線が上端で連結し、その上端が口唇部に抜けるもの。

・横位連繋弧線文の連携が消失し、単位文となるもの。

……………………………………………………………………

この箇条書き自分なりに表に整理してみました。

加曽利貝塚博物館の加曽利E式土器細分基準

加曽利E式土器の細分基準は大きく器形、段構成、文様、共伴土器別に整理できると理解しました。

このような理解に基づいて、加曽利貝塚博物館パンフレットを整理し直すと次のようになります。

加曽利E式土器の移り変わり

以上の加曽利貝塚博物館資料(加曽利E式土器型式細分基準(佐藤洋先生基準)、パンフレット図解)に準拠して展示土器観察を始めることにします。

なお、細分基準について次のような感想を持ちましたのでメモしておきます。

1 細分基準の学習視点

考察の視点は専門家・研究者が問題にしている「より蓋然性の高い加曽利E式土器細分のための基準を追求する」ということではなく、細分基準を理解することにより「その基準を自分の土器観察項目としてどのように取り込むことができるか」ということです。

2 器形について

キャリパー形とは胴上部に一回り大きな内湾する口縁部が存在するという形です。そのような形はEⅠ→EⅡ→EⅢと続きますから、「キャリパー形」という言葉だけでの器形表現では細分基準にならないと考えます。

口縁部の内湾状況もさることながら、「このカーブが美しい」と表現される胴部のふくらみを何らかの指標にして細分基準にならないか、考察の余地があると思います。

次のような計測値から統計的な意味で器形細分指標ができるかもしれないと考えます。

加曽利E式土器器形の計測

f/i×100=くびれ度、a/f×100=深さ指数、f/j=尖り度

なお、器形はそれ自体が好みで流行したという側面だけでなく、炉の進化や効率性に関する社会要請等と関わっていたと想像します。

3 文様について

縦方向沈線→懸垂磨消縄文→懸垂磨消縄文の連結などの文様変化が加曽利E式土器細分の最重要要素であると理解します。また図と地が逆転するなどのダイナミックな現象が生まれた背景には何らかの社会現象が伴うに違いありません。

加曽利E式土器の根本要素である縦方向沈線や磨消縄文がなぜ使われたのかという意味を考察する手がかりが見つかるよう、学習のなかで心掛けたいと思います。

2020年1月23日木曜日

加曽利E式土器学習の方針

縄文土器学習 319

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE ―加曽利E式土器(印旛地域編)―」(2019.11.16~2020.03.01)の前半展示と後半展示土器を観覧観察し、前半展示は全て3Dモデルを作成しました。後半部分の3Dモデル化もすぐにできそうです。したがって、室内詳細観察が可能となり、効率的に学習ができます。

昨年企画展(千葉市内編)の写真撮影もほとんどしていますので、学習素材はかつてなくそろえることができました。

そこで、3月一杯くらいまでを目途にして加曽利E式土器の学習をすることにします。情報が豊富な加曽利E式土器の学習に自分レベルで「本格的」に取り組むことにより、他の時期や他の場所での縄文土器観察学習が容易になるのではないかと期待しています。

この記事では加曽利E式土器学習の方針をメモします。

1 加曽利E式土器学習の目的

・昨年と今年のE式企画展展示土器について、土器器形・模様等を観察し、それと細分(EⅠ~EⅣ)基準との関係がどのようなっているのか、(細分基準※がどのように当てはめられているのか)確認します。

・その確認作業に必要な知識を習得するための学習を行い、加曽利E式土器や縄文土器一般に関する基礎知識を習得します。

※細分基準:加曽利貝塚博物館の細分基準=史跡加曽利貝塚総括報告書の細分基準

2 学習項目

2-1 展示土器の観察と細分適用の確認

・展示土器の観察(3Dモデル、写真、展示会場)と細分の確認を個別土器毎に行い、気が付いたこと、興味を持ったこと、疑問や不明点等をメモします。

・細分基準、土器の利用・機能、土器の地域性等の視点から土器を分類するために、土器を数量的に把握することとし、そのために器形や模様等の要素を抽出して計測可能になるよう指標化します。(大きさ、容量、くびれ度、縄文の大きさ、装飾の状況、受け口の有無…)

・土器寸法計測では3DF Zephyr Liteの計測機能を利用します。

・展示土器の器形や模様等の指標を計測して、細分基準適用の確認について考察します。同時に細分基準とは全く別の分類について予察的に検討します。(利用・機能に関する分類、…)

・観察や考察の結果のわかりやすい表現のために内田裕治式土器展開写真作成、3Dモデルの動画化、アノテーション追記などを行います。

・展示土器が記載されている発掘調査報告書の土器記載情報を学習に活用します。

●学習素材

会場展示土器、撮影写真、3Dモデル

発掘調査報告書

●学習基準

企画展パンフレット

●関連学習ツール

3DF Zephyr Lite(3Dモデルの計測)

昨年E式企画展パンフレットの加曽利E式土器細分基準 追記

2-2 展示土器出土遺跡の学習

・展示土器出土遺跡そのものを簡潔に学習します。その分布位置等や近隣遺跡の状況を確認します。

→房総における加曽利E式土器の地域的差異がどのようなものであるのかという視点からの確認、学習。

●学習素材

発掘調査報告書(図書館での閲覧)

関連して 私家版千葉県遺跡データベース

2-3 加曽利E式土器の細分に関する学習

・土器細分について記述論文や図書等についてその細分基準について学習し、加曽利貝塚博物館の細分基準との相違について確認します。

●学習素材

総覧縄文土器、縄文土器大観、日本土器事典等

2-4 縄文土器一般に関する学習

・縄文土器の器形分類と利用・機能等に関する知識習得学習に努めます。

●学習素材

総覧縄文土器、縄文土器大観、日本土器事典等

2-5 特論学習

・非在地系土器研究論文を学習し、非在地系土器の分布について確認します。

●学習素材

千葉県教育振興財団文化財センター研究紀要26大内千年「第3章中期の非在地系土器-房総半島におけるいわゆる曽利式系土器について-」

3 摘要

学習のメインはあくまでも「2-1展示土器の観察と細分適用の確認」とし、その学習を通しで全部やりきることに注力します。他の興味は仮にできなくても後日の課題として残します。

……………………………………………………………………

昨年度と今年度企画展の展示土器

加曽利EⅠ式土器(上段昨年度展示、下段今年度展示)

加曽利EⅡ式土器(上段昨年度展示、下段今年度展示)

加曽利EⅢ式土器(上段昨年度展示、中下段今年度展示)下段左端3点は注口土器

加曽利EⅣ式土器(上段昨年度展示、下段今年度展示)

注口土器(今年度展示)

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE ―加曽利E式土器(印旛地域編)―」(2019.11.16~2020.03.01)の前半展示と後半展示土器を観覧観察し、前半展示は全て3Dモデルを作成しました。後半部分の3Dモデル化もすぐにできそうです。したがって、室内詳細観察が可能となり、効率的に学習ができます。

昨年企画展(千葉市内編)の写真撮影もほとんどしていますので、学習素材はかつてなくそろえることができました。

そこで、3月一杯くらいまでを目途にして加曽利E式土器の学習をすることにします。情報が豊富な加曽利E式土器の学習に自分レベルで「本格的」に取り組むことにより、他の時期や他の場所での縄文土器観察学習が容易になるのではないかと期待しています。

この記事では加曽利E式土器学習の方針をメモします。

1 加曽利E式土器学習の目的

・昨年と今年のE式企画展展示土器について、土器器形・模様等を観察し、それと細分(EⅠ~EⅣ)基準との関係がどのようなっているのか、(細分基準※がどのように当てはめられているのか)確認します。

・その確認作業に必要な知識を習得するための学習を行い、加曽利E式土器や縄文土器一般に関する基礎知識を習得します。

※細分基準:加曽利貝塚博物館の細分基準=史跡加曽利貝塚総括報告書の細分基準

2 学習項目

2-1 展示土器の観察と細分適用の確認

・展示土器の観察(3Dモデル、写真、展示会場)と細分の確認を個別土器毎に行い、気が付いたこと、興味を持ったこと、疑問や不明点等をメモします。

・細分基準、土器の利用・機能、土器の地域性等の視点から土器を分類するために、土器を数量的に把握することとし、そのために器形や模様等の要素を抽出して計測可能になるよう指標化します。(大きさ、容量、くびれ度、縄文の大きさ、装飾の状況、受け口の有無…)

・土器寸法計測では3DF Zephyr Liteの計測機能を利用します。

・展示土器の器形や模様等の指標を計測して、細分基準適用の確認について考察します。同時に細分基準とは全く別の分類について予察的に検討します。(利用・機能に関する分類、…)

・観察や考察の結果のわかりやすい表現のために内田裕治式土器展開写真作成、3Dモデルの動画化、アノテーション追記などを行います。

・展示土器が記載されている発掘調査報告書の土器記載情報を学習に活用します。

●学習素材

会場展示土器、撮影写真、3Dモデル

発掘調査報告書

●学習基準

企画展パンフレット

●関連学習ツール

3DF Zephyr Lite(3Dモデルの計測)

昨年E式企画展パンフレットの加曽利E式土器細分基準 追記

2-2 展示土器出土遺跡の学習

・展示土器出土遺跡そのものを簡潔に学習します。その分布位置等や近隣遺跡の状況を確認します。

→房総における加曽利E式土器の地域的差異がどのようなものであるのかという視点からの確認、学習。

●学習素材

発掘調査報告書(図書館での閲覧)

関連して 私家版千葉県遺跡データベース

2-3 加曽利E式土器の細分に関する学習

・土器細分について記述論文や図書等についてその細分基準について学習し、加曽利貝塚博物館の細分基準との相違について確認します。

●学習素材

総覧縄文土器、縄文土器大観、日本土器事典等

2-4 縄文土器一般に関する学習

・縄文土器の器形分類と利用・機能等に関する知識習得学習に努めます。

●学習素材

総覧縄文土器、縄文土器大観、日本土器事典等

2-5 特論学習

・非在地系土器研究論文を学習し、非在地系土器の分布について確認します。

●学習素材

千葉県教育振興財団文化財センター研究紀要26大内千年「第3章中期の非在地系土器-房総半島におけるいわゆる曽利式系土器について-」

3 摘要

学習のメインはあくまでも「2-1展示土器の観察と細分適用の確認」とし、その学習を通しで全部やりきることに注力します。他の興味は仮にできなくても後日の課題として残します。

……………………………………………………………………

昨年度と今年度企画展の展示土器

加曽利EⅠ式土器(上段昨年度展示、下段今年度展示)

加曽利EⅡ式土器(上段昨年度展示、下段今年度展示)

加曽利EⅢ式土器(上段昨年度展示、中下段今年度展示)下段左端3点は注口土器

加曽利EⅣ式土器(上段昨年度展示、下段今年度展示)

注口土器(今年度展示)

2020年1月21日火曜日

加曽利博E式企画展後半展示土器

縄文土器学習 318

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE ―加曽利E式土器(印旛地域編)―」(2019.11.16~2020.03.01)の後半展示土器を観覧観察し、3Dモデル作成用撮影をしました。

前半展示の佐倉市分土器13器のうち注口土器3器以外の10土器が新しい7土器に置き換わりました。

佐倉市分前半展示の様子

佐倉市分後半展示の様子

注口土器以外は全て加曽利EⅢ式深鉢です。横位連携弧線系土器なども含まれ加曽利EⅢ式土器の学習に最適の展示のように感じました。

後半展示分土器を含めて加曽利E式土器の学習を深めることにします。

なお、左から3番目に展示されている加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市寺崎一本松遺跡)はひび割れや補修の跡が全く観察できません。作られた状態そのままで壊れることなく出土したように見受けられます。同時に内面と1つの把手に小豆から大豆大の小孔が穿たれています。長期間にわたって土器の一部分だけ地表に露出して雨滴等の浸食を受けたようなイメージを受けます。この土器がなぜひび割れ一つしなかったのか、素性がどのようなものであるのか、発掘調査報告書を探して読んでみたいと思います。

ひび割れや補修組み立ての跡が全く見られない土器(加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市寺崎一本松遺跡))

加曽利貝塚博物館企画展「あれもE これもE ―加曽利E式土器(印旛地域編)―」(2019.11.16~2020.03.01)の後半展示土器を観覧観察し、3Dモデル作成用撮影をしました。

前半展示の佐倉市分土器13器のうち注口土器3器以外の10土器が新しい7土器に置き換わりました。

佐倉市分前半展示の様子

佐倉市分後半展示の様子

注口土器以外は全て加曽利EⅢ式深鉢です。横位連携弧線系土器なども含まれ加曽利EⅢ式土器の学習に最適の展示のように感じました。

後半展示分土器を含めて加曽利E式土器の学習を深めることにします。

なお、左から3番目に展示されている加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市寺崎一本松遺跡)はひび割れや補修の跡が全く観察できません。作られた状態そのままで壊れることなく出土したように見受けられます。同時に内面と1つの把手に小豆から大豆大の小孔が穿たれています。長期間にわたって土器の一部分だけ地表に露出して雨滴等の浸食を受けたようなイメージを受けます。この土器がなぜひび割れ一つしなかったのか、素性がどのようなものであるのか、発掘調査報告書を探して読んでみたいと思います。

ひび割れや補修組み立ての跡が全く見られない土器(加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市寺崎一本松遺跡))

2020年1月20日月曜日

内田裕治式土器展開写真の作成

縄文土器学習 317

清瀬市郷土博物館のホームページに「「柳瀬川縄文ロマン展」2019年11月2日~24日開催縄文土器編ホームページ公開版」が掲載されています。

この掲載の中に多数の縄文土器展開写真(2次元展開写真)が掲載され、土器模様がとても判りやすい資料となっています。

このような土器展開写真をこれまで見様見真似でつくったことがありますが、柳瀬川縄文ロマン展のような正確で見栄えのする展開写真の作り方を知りたく思いました。そこで、思い切って清瀬市郷土博物館学芸員内田裕治先生に連絡してその技法(ノウハウ)を教えていただきたくお願いし、それが実現するというとてもラッキーな学習機会を得ることができました。

早速、内田裕治式土器展開写真を作成しましたので、その結果をメモします。

1 内田裕治式土器展開写真について

内田裕治先生から土器展開写真について次のような関連情報を教えていただきました。

・内田裕治先生が作成している土器展開写真は実測図作成にも使えるゆがみの少ないものでスリット写真を機械的につなげた展開写真(例 縄文土器大観)とは根本的に異なる。(スリット写真による展開写真は実測図作成に使えない)

・この土器展開写真は内田裕治先生が考案したもので、その技法を紹介した図書等はない。

・土器展開写真作成のステップは土器撮影とPhotoshopによる画像構成の2段階からなる。

・Photoshopの各種機能を利用するのでPhotoshop操作になれていることが必要である。

実測図作成にも使えるような正確な土器展開写真作成技法が内田裕治先生の独創であり、これまで誰にも教えたことがないということでした。この技法は特許的な意味でも価値のあるものだと感じましたので、自分はこの土器展開写真を「内田裕治式土器展開写真」と命名し敬意を払うことにします。

紹介者無しで突然連絡した私に貴重なノウハウを惜しみなく教えていただいた内田裕治先生に感謝申し上げます。

2 内田裕治式土器展開写真の作成方法

私の場合は次のようなステップを踏みます。

・展示土器の周回多視点撮影

・3Dモデルの作成(3DF Zephyr Lite)

・3Dモデルの撮影(3DF Zephyr Lite 土器をオルソグラフィック投影して、画面内で回転させ画像取得する)

・撮影画像の切り取り等調整(Photoshop)

・展開写真の構成(Photoshop)

3 内田裕治式土器展開写真の試作

試作対象土器(加曽利貝塚博物館企画展展示 加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市内田端山越遺跡))

展示土器の周回多視点撮影状況

3Dモデル オルソグラフィック投影 正面 の画像

撮影画像の切り取り状況

作成した内田裕治式土器展開写真

4 感想

3Dモデルを使って立体物としての土器器形や模様の詳細観察を行い、その結果を内田裕治式土器展開写真に表現するという学習システムの構築が実現し、土器学習の加速が可能となりました。

内田裕治式土器展開写真作成に習熟し、時短を実現したいと思います。

5 参考

加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市内田端山越遺跡)企3 観察記録3Dモデル

この深鉢には浅い注ぎ口があります。

清瀬市郷土博物館のホームページに「「柳瀬川縄文ロマン展」2019年11月2日~24日開催縄文土器編ホームページ公開版」が掲載されています。

この掲載の中に多数の縄文土器展開写真(2次元展開写真)が掲載され、土器模様がとても判りやすい資料となっています。

このような土器展開写真をこれまで見様見真似でつくったことがありますが、柳瀬川縄文ロマン展のような正確で見栄えのする展開写真の作り方を知りたく思いました。そこで、思い切って清瀬市郷土博物館学芸員内田裕治先生に連絡してその技法(ノウハウ)を教えていただきたくお願いし、それが実現するというとてもラッキーな学習機会を得ることができました。

早速、内田裕治式土器展開写真を作成しましたので、その結果をメモします。

1 内田裕治式土器展開写真について

内田裕治先生から土器展開写真について次のような関連情報を教えていただきました。

・内田裕治先生が作成している土器展開写真は実測図作成にも使えるゆがみの少ないものでスリット写真を機械的につなげた展開写真(例 縄文土器大観)とは根本的に異なる。(スリット写真による展開写真は実測図作成に使えない)

・この土器展開写真は内田裕治先生が考案したもので、その技法を紹介した図書等はない。

・土器展開写真作成のステップは土器撮影とPhotoshopによる画像構成の2段階からなる。

・Photoshopの各種機能を利用するのでPhotoshop操作になれていることが必要である。

実測図作成にも使えるような正確な土器展開写真作成技法が内田裕治先生の独創であり、これまで誰にも教えたことがないということでした。この技法は特許的な意味でも価値のあるものだと感じましたので、自分はこの土器展開写真を「内田裕治式土器展開写真」と命名し敬意を払うことにします。

紹介者無しで突然連絡した私に貴重なノウハウを惜しみなく教えていただいた内田裕治先生に感謝申し上げます。

2 内田裕治式土器展開写真の作成方法

私の場合は次のようなステップを踏みます。

・展示土器の周回多視点撮影

・3Dモデルの作成(3DF Zephyr Lite)

・3Dモデルの撮影(3DF Zephyr Lite 土器をオルソグラフィック投影して、画面内で回転させ画像取得する)

・撮影画像の切り取り等調整(Photoshop)

・展開写真の構成(Photoshop)

3 内田裕治式土器展開写真の試作

試作対象土器(加曽利貝塚博物館企画展展示 加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市内田端山越遺跡))

展示土器の周回多視点撮影状況

3Dモデル オルソグラフィック投影 正面 の画像

撮影画像の切り取り状況

作成した内田裕治式土器展開写真

4 感想

3Dモデルを使って立体物としての土器器形や模様の詳細観察を行い、その結果を内田裕治式土器展開写真に表現するという学習システムの構築が実現し、土器学習の加速が可能となりました。

内田裕治式土器展開写真作成に習熟し、時短を実現したいと思います。

5 参考

加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市内田端山越遺跡)企3 観察記録3Dモデル

この深鉢には浅い注ぎ口があります。

登録:

投稿 (Atom)