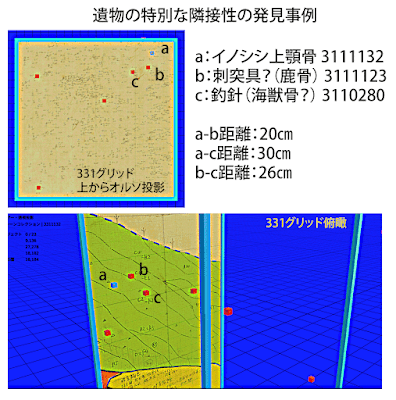

Discovery of a case where artifacts are particularly adjacent

In the test grid of the shell layer on the north slope of the Ariyoshi Kita Shell Mound, I discovered a "case where artifacts are particularly adjacent" that is assumed to be significant, so I will make a note of it. A wild boar maxilla, a deer bone piercing tool, and a fish hook made of marine animal bone were excavated in close proximity. This is an event that would not have been discovered without a 3D database.

有吉北貝塚北斜面貝層のテストグリッドで、意味があると想定される「遺物が特別に隣接する事例」を発見しましたので、メモします。イノシシ上顎骨、鹿骨製刺突具、海獣骨製釣針が至近距離から出土しています。3Dデータベースがなければ発見できない事象です。

1 遺物が特別に隣接する事例

遺物が特別に隣接する事例

テストグリッドの分層貝層上部から、aイノシシ上顎骨、b鹿骨製刺突具、c海獣骨製釣針がそれぞれ30㎝以内の距離で出土しています。

イノシシ顎骨は貝層斜面で祭祀で使われたと以前から想定しています。

この事例だけでは、3つの遺物の隣接性が単なる偶然であるのか、意味があるのかは判定できません。今後類似事例が多数判明すると予想されるので、事例を多数収集してからその意味を考察することにします。

2 3Dデータベースでないと分析できない事象

遺物隣接性(㎝単位での)の分析は遺物3Dデータベースがなければ不可能です。今回の事例(aイノシシ上顎骨、b鹿骨製刺突具、c海獣骨製釣針の隣接性)発見により遺物3Dデータベースの価値の一端を確認できました。