2016.05.07記事「

口承から文字表記への転換時代の小字群統合分離イメージの改定」で次のイメージを書きました。

現在の文字表記「大谷」に関連する小字の組み合わせは、文字は大谷、大作・・・、読みはオオヤツ、オオサク、オオタニ、オオザワ、ダイサクで、そのクロスした組み合わせが存在します。

小字が文字表記されない口承でのみ伝わっていた時代には、祖小字として「オオヤツ」系統と「オオサク」系統の2つだけ存在していたと考えました。

しかし、小字を文字表記する時代に入り次のような要因により、多数の文字と多数の読みがクロスして存在するようになりました。(例大谷(オオヤツ、オオサク、オオタニ・・・)、大作(オオサク、ダイサク)、・・・)

1 オオサクのサクの意味が不明であった地域と意味を捉えていた地域があり、文字に翻訳(当て字)するときに漢字表現が多様に展開した。

2 翻訳(当て字)した文字と音(読み)が、結果的に日本語として齟齬感を生じるようなものは、別の読みや別の文字に2次的に転換した。

2つの祖小字が文字翻訳(当て字)というプロセスを経て読み系統5、文字表記10、読み系統と文字の組み合わせ数15(読みと文字の組み合わせ数24)に展開拡散したことになります。

2つの祖小字のうち「オオヤツ」系統は弥生時代以降に発生したもので、文字に翻訳(当て字)するときに大きな問題はなかったのですが、「オオサク」系統は旧石器時代・縄文時代に発生したもので、「オオサク」系統の言葉の心性を文字翻訳(当て字)時代の農耕民が理解できなかったために、このような展開拡散があったものと考えました。

この記事では、この2つの祖小字がどのような意味を持つち、どのように違うのか、想像と直観を交えて考察し、作業仮説を設定します。

作業仮説を設定することにより、それがどの程度正しいか、間違っているかは別として、作業仮説を踏み台にして、より蓋然性の高い仮説へより早く到達できると考えます。

1 オオヤツの意味

1-1 オオヤツの言葉の意味

オオヤツは弥生時代以降の水田耕作をメインとする農耕社会で生まれた地名であると考えます。

オオヤツはオオとヤツから成り立っていて、オオは辞書に出てくる「広大の意を添える。「おおむろや」「おおいし」「おおうみ」など。」という意味として解釈します。

……………………………………………………………………

参考

おお おほ【凡・大】

2 〖接頭〗

① 広大の意を添える。「おおむろや」「おおいし」「おおうみ」など。

② 多量の意を添える。「おおゆき」など。

③ 賛美、尊敬の意を添える。「おおきみ」「おおみき」など。

④ 血筋の順序で上位の意を表わす。「おおあね」「おおひめぎみ」など。

⑤ 程度のはなはだしい意を表わす。「おおぬすびと」「おおおそどり」など。

語誌

2①③④は「おおき(大)」に対応し、2②は「おおい(多)」に対応する。「おおきい(大)」と「おおい(多)」とは本来同源であり、後に分化したものと考えられるので、接頭語「おお」は未分化の状態を残しているといえる。

2⑤の場合、現在ではふつう「だい」を用いるような漢語にも、明治期には「おお」が使われることが多い。(「大失策(オホシッサク)」「大賛成(オホサンセイ)」など)。

『精選版 日本国語大辞典』 小学館から引用

……………………………………………………………………

ヤツは辞書に出てくる「たに。たにあいの地。」として理解します。

……………………………………………………………………

参考

やつ【谷】

〖名〗 たに。たにあいの地。特に鎌倉・下総(千葉県・茨城県)地方で用いる。やち。やと。⇨「やち(谷地)」の語誌。〔名語記(1275)〕

*十六夜日記(1279‐82頃)「忍びねはひきのやつなる郭公雲ゐに高くいつかなのらん」

『精選版 日本国語大辞典』 小学館から引用

……………………………………………………………………

参考

やち【谷地・谷・野地】

〖名〗

① 湿地帯。低湿地。やと。やつ。

*俳諧・続猿蓑(1698)旅「そのかみは谷(ヤ)地なりけらし小夜碪〈公羽〉」

② 荒れた土地。

*米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一「概して枯燥の野地にて生気あるなし」

語誌

⑴東北方言では、普通名詞として、湿地帯を意味する。関東地方の「やと」「やつ」は、現在では「たに」と同義か。しかし、「や」は「四谷」「渋谷」など、固有名詞を構成する形態素としては存在するが、普通名詞としては使われない。

⑵アイヌ語に沼または泥を意味するヤチという語があるところから、地名に多く見られる「やち」「やと」「やつ」「や」がアイヌ語起源であるとの説(柳田国男)があった。しかし、北海道の地名にこれらの語が使用されていないところから、むしろアイヌ語のヤチの方が日本語からの借用語ではないかと考えられている。

『精選版 日本国語大辞典』 小学館から引用

……………………………………………………………………

ですから、オオヤツを大谷あるいは大谷津と翻訳(当て字)したことは正解です。

正解というよりも、もともとオオヤツと命名したとき、一般民衆は漢字を知らなかったけれども、社会全体としては既にオオヤツ=大谷(大谷津)という情報を社会支配層や稲作を広めた渡来人を介して、知っていたと考えます。

言葉の意味としてのオオヤツは、このように問題なく理解できます。

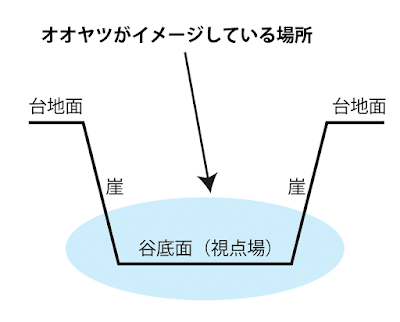

オオヤツという言葉の視点は谷底にあります。谷底の低湿地を表現しています。

オオヤツがイメージしている場所

1-2 水田耕作から見たオオヤツの意味

そのオオヤツがなぜこのように多く小字として命名されたのかという意味を次に考えます。

弥生時代、古墳時代の水田耕作は狭小な谷津でもっぱら行われていたと考えられます。

谷津とは縄文海進により深い浸食谷が沖積堆積物で埋まり、狭いながらも谷底平野が広がり、低湿地となった土地です。

背後の流域面積が少ないですから洪水による被害も少なく、また台地崖には湧水が存在しますから渇水にも強い土地です。

つまり、谷津とは、当時の技術力では水田耕作の適地です。

その水田適地のうち、収穫量が多大に見込める有望な大きな谷津を「オオヤツ」と呼んだと考えます。

地形として大きな谷津という単純な意味ではなく、水田耕作で収穫量が多いと見込める谷津のことだと考えます。

米の収穫量が多く見込める谷津ですから、当然ある程度以上の大きな谷津になります。

しかし、谷津といっても、湛水しているとか、水はけが悪いとかで水田に出来ないところや、勾配や地形による日照条件などいろいろな条件で水田に適していない谷津があります。

そのような水田に適さない谷津は大きなものであっても、オオヤツとは呼ばなかったと考えます。

1-3 地域開発から見たオオヤツの意味

オオヤツ系統の分布図を次に示します。

小字読み「オオヤツ」系統の分布

「オオヤツ」系統の分布が上総国中心であることをヒントに次のような大胆仮説を設定します。

弥生時代や古墳時代に西方からやってきて、上総国に定着して農耕社会を作って、繁栄しました。

その人々が社会組織的活動として、房総半島の各地に地域開発を展開してしていったと考えます。

その頃の時代において、地域開発適地(つまり水田耕作で収量の多い土地)を「オオヤツ」と呼んだと考えます。

つまり、オオヤツという地名は弥生時代や古墳時代における地域開発地の別称であると考えます。

オオヤツと古代遺跡との空間的相関を丁寧に分析すれば、この仮説の適否が判明します。

2 オオサクの意味

2-1 オオサクの言葉の意味

オオサクはオオとサクから構成されている言葉で、オオはオオヤツのオオと同じ接頭語ですが「程度のはなはだしい意を表わす

。」と考えます。

サクは漢字で書くと「裂く」、「割く」となる言葉で、引き裂くという意味だと考えます。

……………………………………………………………………

参考

さ・く【裂・割】

〖他カ五(四)〗

① 一つにまとまったものを、手などで二つに離す。ひきやぶる。やぶく。割る。

*書紀(720)神代下「磐裂(いはサク)〈磐裂。此をは以簸娑〓と云ふ〉根(ね)裂(サク)の神之子」

② 刃物などで切りひらく。切り割る。切り裂く。

*今昔(1120頃か)二「此の腹の中に我有り。刀深く入れて不可割(さくべから)ず、心知らひて可割(さくべ)し」

『精選版 日本国語大辞典』 小学館から引用

……………………………………………………………………

言葉の意味として、オオサクを「はなはだしく、台地が裂かれた場所」と理解します。

「はなはだしく、台地が裂かれた場所」は通俗的に考えると、大きな谷津ということになります。

しかし、「はなはだしく、台地が裂かれた場所」とは、正確に考えると、大きな谷津に完全にイコールにならないと考えます。

オオサク(はなはだしく、台地が裂かれた場所)の視点は台地に在って、その視点から台地が、はなはだしく、裂かれるように終わっているとイメージします。

はななだしく裂かれた様子とは、台地縁の崖がはなはだしい、つまり崖の高さが大きい、崖が深いという意味として理解します。

つまり、オオサクとは、台地縁が高さが大きな崖(深い崖)で終わっている場所のことを表現していると考えます。

オオサクがイメージしている場所

なお、平面的に連続して崖が続いている様子を表現した小字名は「ナガサク」であり、このブログではすでに何度も検討してきています。

2-2 狩猟活動から見たオオサクの意味

旧石器時代・縄文時代の狩猟活動では台地崖から獣を追い落とす狩猟法がメインであったと考えます。

そうした観点から考えると、オオサクは台地面からみて崖が深い場所を表現していて、格好の狩猟場であったことになります。

つまり、オオサクは狩猟場そのものを表現していると考えます。

旧石器時代・縄文時代のメイン狩猟法(崖に獣を追い落とす狩猟法)に関する資料及びイメージを次に示します。

……………………………………………………………………

参考 旧石器時代・縄文時代の崖を利用した狩猟資料・イメージ

縄文時代の崖を利用した大規模落とし穴シカ猟遺跡

千葉県千葉市花見川区所在 内野第1遺跡

「千葉市内野第1遺跡発掘調査報告書 第Ⅰ分冊」(2001.3、株式会社野村不動産・財団法人千葉市文化財調査協会)を基に作成

ブログ花見川流域を歩く番外編 2015.04.20記事「

千葉市内野第1遺跡 縄文時代大規模落し穴シカ猟」参照

旧石器時代の狩の風景復元イラスト

「千葉県の歴史 資料編 考古1」(千葉県発行)から引用

Head-Smashed-In Buffalo Jamp

カナダアルバータ州原始・古代人の崖を利用した狩猟法

……………………………………………………………………

2-3 オオサクが現代にまで伝わった重大意義

旧石器時代・縄文時代の人々が狩猟場の位置を子孫に伝えてきたその情報が弥生時代・古墳時代を経て小字という事象で現代にまで伝わってきているということです。

旧石器時代・縄文時代の社会を知るうえで遺物だけが情報ではなく、口承されていた言葉が、現代に文字として伝わってきていることの可能性が判明した事実には大きなものがあると考えます。

オオサクに限らずいくつかの縄文語起源の小字存在が想定されますから、原始社会の様子を小字から調査できる可能性が生まれます。

また、旧石器時代・縄文時代から弥生時代・古墳時代にかけて、人集団の完全な絶縁がなく、縄文人集団と弥生人(渡来人)集団の間で密な交流が存在していて、縄文人社会が伝承してきた地名が弥生人社会にそのまま受け継がれた様子がうかがわれます。

つまり、縄文人社会と弥生人社会の交流や社会的統合の様子を小字情報から得ることもできる可能性があります。

オオサク及びオオサクから二次的に派生したと考えられる小字の分布は次の通り多数箇所(189)になりますから、その1つ1つのサイトについて小字と付近の地形状況、遺跡情報を丁寧に精査すれば、オオサクが縄文時代狩猟場所であるという作業仮説の適否を判定できる可能性があります。

小字読み「オオサク」「オオタニ」「オオザワ」「ダイサク」の分布