2018.09.24記事「ブログ学習活動の経緯と学習テーマ」の続きです。

縄文時代学習のテーマとして次の4つに取り組みたいと考えています。

1 中期~後期・晩期の貝塚集落消長

2 なぜ谷奥台地に貝塚集落が立地するのか?

3 竪穴住居漆喰貝層有無別の理由

4 土器形式年代と海岸地形との関係

このうち1を検討します。

このテーマは一言でいえば「中期大型貝塚がなぜ消滅し、後晩期大型貝塚がなぜ成立発展し、そしてなぜ衰退したのか」という3つの小テーマから構成されています。

このテーマの学習が進めば上記2~3のテーマもおのずと解決するような包括的な意味がある最も大切なものです。

1 事例学習から得た学習のヒント

「中期大型貝塚がなぜ消滅し、後晩期大型貝塚がなぜ成立発展し、そしてなぜ衰退したのか」という問題意識を確認した上で改めて「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」の関連遺跡事例を読み直してみましたが、なぜ消滅、あるいはなぜ成立したのかという点にかんする記述は皆無でした。しかし次の情報は自分の思考のヒントになるような気がしました。

1-1 貝塚形成や遺構形成の経緯が詳しく調査されている遺跡が多い。

中期大型貝塚の消滅の経緯と後期大型貝塚の成立の経緯を村田川河口低地付近で詳しく調べることは発掘調査報告書を閲覧すれば出来そうです。なぜ消滅したか、なぜ成立したかは別にして、経緯の事実は詳しく調べることができると考えますので、まず自分の手でデータを詳しく並べて検討してみることにします。

1-2 貝類乱獲及び資源保護の情報が調査されている遺跡がある。

有吉北貝塚の事例には「ハマグリは, 漁の盛んな時期, とくに加曽利EI式期に小型化が著しい。殻の成長は早いので,小型化は採取圧による年齢構成の若年化のためと考えられる。一方,加曽利EⅡ式期にはイボキサゴ漁などで混入したハマグリの稚貝をもう一度海へ戻すという資源の保護があったと推察される。この時期に若干大きなサイズの個体が増えたのはその効果とみられる。」と記述されていて乱獲とそれに対する保護の双方の情報が掲載されています。

草刈貝塚の事例には「ハマグリは3cm程度の小型貝を中心に採取しており、 乱獲による若年化の影響が強くみられる。」と記述されています。

六通貝塚の事例には「村田川水系の貝塚でハマグリのサイズをみると,中期貝塚では殻長3cm前後のきわめて小さな個体が中心であり,木戸作貝塚や本貝塚の後期前葉をみても中期とそれほど変わらない。これに対して,後期中葉頃からはかなり大きな個体が増え,後期後葉から晩期の貝層ではさらに顕著である。殻長5cmほどのハマグリが普通にみられ, 7~10cmほどの大型個体も少なくない。成長線分析によると中期では生後1年から1年半のものが中心であり,小型化は高い乱かくによる若年化によることがわかっている。本遺跡における後期後葉以降の大型化は,ハマグリの資源量に対して漁が減ったことを示す。このことは貝類への依存度が減ったことを表していると考えられる。」と記述されています。

これらの記述から、中期大型貝塚の時代と後期大型貝塚の後期前葉までは乱獲が行われ、場合によっては資源保護が図れましたが、後期中葉頃から乱獲が収まった(採貝活動が少なくなった)ことが推察できます。

このような資源の状況が中期大型貝塚の消滅と後晩期大型貝塚の成立繁栄に大きく関わるものであるかどうかは重要な検討ポイントであると考えます。

1-3 土地の荒廃(裸地化)を暗示する遺跡がある

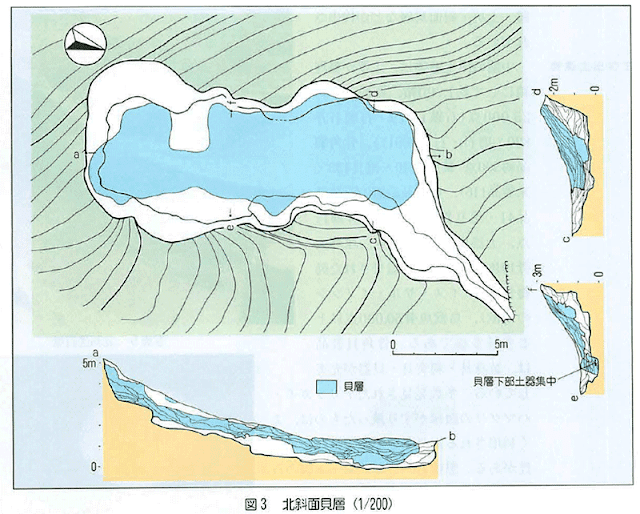

有吉北貝塚では「北斜面貝層は,ほぼ加曽利EⅡ式期以外の混入物のない大規模な貝層である。この時期には台地上の遺構内貝層が少なく,崖崩れなどによる浸食の拡大をくい止めるように,集中的に廃棄が行われたようである。」という記述があります。断面図等をみるとガリー浸食防止土木工事跡のように推察できます。貝塚周辺の谷津斜面が裸地化したためにガリー浸食が発生し、集落存亡の危機に直面して斜面保護工を実施したと捉えられます。ガリー浸食が発生するほど植生が貧弱になっていたことから、集落近辺は燃料や建材として樹木がほとんど伐採しつくされていた状況が考えらえます。

森林乱伐と植生破壊は食料・燃料・建材等の資源の減少を招くだけでなく、土地の浸食、水問題(泉の枯渇)、鳥獣減少、土砂流入による沿岸域魚介類の減少等の連鎖反応を生じます。

このような森林資源破壊とそれによる環境破壊が中期大型貝塚消滅に関わっているのか、関係ないものであるのか検討する価値は大きいと思います。

たとえ食料は賄えても、燃料(燃焼エネルギー)が無くなればその場での集落運営は不可能です。

有吉北貝塚北斜面貝層平面図断面図 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

当時の切羽つまったガリー浸食防止土木工事跡と考えます。

中期大型貝塚の消滅の経緯と後期大型貝塚の成立の経緯を村田川河口低地付近で詳しく調べることは発掘調査報告書を閲覧すれば出来そうです。なぜ消滅したか、なぜ成立したかは別にして、経緯の事実は詳しく調べることができると考えますので、まず自分の手でデータを詳しく並べて検討してみることにします。

1-2 貝類乱獲及び資源保護の情報が調査されている遺跡がある。

有吉北貝塚の事例には「ハマグリは, 漁の盛んな時期, とくに加曽利EI式期に小型化が著しい。殻の成長は早いので,小型化は採取圧による年齢構成の若年化のためと考えられる。一方,加曽利EⅡ式期にはイボキサゴ漁などで混入したハマグリの稚貝をもう一度海へ戻すという資源の保護があったと推察される。この時期に若干大きなサイズの個体が増えたのはその効果とみられる。」と記述されていて乱獲とそれに対する保護の双方の情報が掲載されています。

草刈貝塚の事例には「ハマグリは3cm程度の小型貝を中心に採取しており、 乱獲による若年化の影響が強くみられる。」と記述されています。

六通貝塚の事例には「村田川水系の貝塚でハマグリのサイズをみると,中期貝塚では殻長3cm前後のきわめて小さな個体が中心であり,木戸作貝塚や本貝塚の後期前葉をみても中期とそれほど変わらない。これに対して,後期中葉頃からはかなり大きな個体が増え,後期後葉から晩期の貝層ではさらに顕著である。殻長5cmほどのハマグリが普通にみられ, 7~10cmほどの大型個体も少なくない。成長線分析によると中期では生後1年から1年半のものが中心であり,小型化は高い乱かくによる若年化によることがわかっている。本遺跡における後期後葉以降の大型化は,ハマグリの資源量に対して漁が減ったことを示す。このことは貝類への依存度が減ったことを表していると考えられる。」と記述されています。

これらの記述から、中期大型貝塚の時代と後期大型貝塚の後期前葉までは乱獲が行われ、場合によっては資源保護が図れましたが、後期中葉頃から乱獲が収まった(採貝活動が少なくなった)ことが推察できます。

このような資源の状況が中期大型貝塚の消滅と後晩期大型貝塚の成立繁栄に大きく関わるものであるかどうかは重要な検討ポイントであると考えます。

1-3 土地の荒廃(裸地化)を暗示する遺跡がある

有吉北貝塚では「北斜面貝層は,ほぼ加曽利EⅡ式期以外の混入物のない大規模な貝層である。この時期には台地上の遺構内貝層が少なく,崖崩れなどによる浸食の拡大をくい止めるように,集中的に廃棄が行われたようである。」という記述があります。断面図等をみるとガリー浸食防止土木工事跡のように推察できます。貝塚周辺の谷津斜面が裸地化したためにガリー浸食が発生し、集落存亡の危機に直面して斜面保護工を実施したと捉えられます。ガリー浸食が発生するほど植生が貧弱になっていたことから、集落近辺は燃料や建材として樹木がほとんど伐採しつくされていた状況が考えらえます。

森林乱伐と植生破壊は食料・燃料・建材等の資源の減少を招くだけでなく、土地の浸食、水問題(泉の枯渇)、鳥獣減少、土砂流入による沿岸域魚介類の減少等の連鎖反応を生じます。

このような森林資源破壊とそれによる環境破壊が中期大型貝塚消滅に関わっているのか、関係ないものであるのか検討する価値は大きいと思います。

たとえ食料は賄えても、燃料(燃焼エネルギー)が無くなればその場での集落運営は不可能です。

有吉北貝塚北斜面貝層平面図断面図 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

当時の切羽つまったガリー浸食防止土木工事跡と考えます。

1-4 他地方との交流を示す遺跡がある

有吉南貝塚では「有吉南貝塚の竪穴住居跡の特徴として,火床面を2面もつ複構造炉ともいうべき炉の存在とその出現頻度の高さがあげられる。そのほとんどは地床炉と埋甕炉の組み合せで構成されており,埋甕に使用されている土器の多くは東北地方南部を主要分布域とする大木式およびその影響を受けたものである。大木式文化圏に特徴的な複式炉との関係が考えられる。」という記述があります。

実信貝塚では「本貝塚から出土した土器群は,中期後半から晩期終末にかけてのものである。注目される資料として晩期終末を中心とする土器群がある。東北地方の大洞(おおぼあら)式系の土器群であり,このほかに,詳細な時期が不明の壺形土器や,稲妻状(Z字状)の意匠を有する粗製土器などがある。」という記述があります。

菊間手永遺跡では「図4-3は屋外埋設土器に用いられた土器であるが東北地方の後期前半に属する螢沢式土器であり,関東地方での出土例がきわめて稀なものである。このほかに,中部瀬戸内地域の後期前半に属する福田K2式土器も出土例が稀なものであり,注目される。」という記述があります。

これらの記述で示される他地方との交流が単なる一般的な交易・交流であるのか、それとも集落住民の心の支えとなるような交流であったのか、その違いはとても重要であると考えます。たとえ遠方であっても心の支えとなるような交流が絶たれると集落の勢いが無くなるということはあり得ると考えます。

2 学習方法

このようなヒントを活用して次のような学習を展開しようと思います。

2-1 千葉広域学習

千葉県全体を対象にして「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」事例、「同 考古4(遺跡・遺構・遺物)」の貝塚、西野雅人先生を始めとする研究者の論文等の学習をして学術界における最新知識を入手します。

2-2 村田川河口低地付近を対象とした発掘調査報告書分析学習

次のようなテーマを念頭において発掘調査報告書データの分析学習を行います。

・有吉北貝塚、有吉南貝塚、草刈貝塚等の消滅理由

・六通貝塚、大膳野南貝塚、小金沢貝塚、木戸作貝塚、上赤塚遺跡、菊間手永遺跡等の成立理由、発展理由

・大膳野南貝塚、小金沢貝塚、木戸作貝塚、上赤塚遺跡等の短期消滅理由

・六通貝塚、菊間手永遺跡等の長期継続理由、消滅理由

とくに中期遺跡(有吉北貝塚、有吉南貝塚、草刈貝塚等)消滅と後期遺跡(六通貝塚、大膳野南貝塚、小金沢貝塚、木戸作貝塚、上赤塚遺跡、菊間手永遺跡等)成立の関わりについて詳細な経緯、関連に着目して学習を進めることにします。

2-3 学習チェックリストとしてジャレド・ダイアモンド5つの社会崩壊潜在要因の活用

学習チェックリストとしてジャレド・ダイアモンドのつぎの5つの社会崩壊潜在要因を活用することとします。

1)自らが引き起こした環境・資源破壊の影響

2)気候変動の影響

3)近隣敵対集団の影響

4)友好的な交流相手の影響

5)問題に対する社会の対応の仕方

2-1 千葉広域学習

千葉県全体を対象にして「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」事例、「同 考古4(遺跡・遺構・遺物)」の貝塚、西野雅人先生を始めとする研究者の論文等の学習をして学術界における最新知識を入手します。

2-2 村田川河口低地付近を対象とした発掘調査報告書分析学習

次のようなテーマを念頭において発掘調査報告書データの分析学習を行います。

・有吉北貝塚、有吉南貝塚、草刈貝塚等の消滅理由

・六通貝塚、大膳野南貝塚、小金沢貝塚、木戸作貝塚、上赤塚遺跡、菊間手永遺跡等の成立理由、発展理由

・大膳野南貝塚、小金沢貝塚、木戸作貝塚、上赤塚遺跡等の短期消滅理由

・六通貝塚、菊間手永遺跡等の長期継続理由、消滅理由

とくに中期遺跡(有吉北貝塚、有吉南貝塚、草刈貝塚等)消滅と後期遺跡(六通貝塚、大膳野南貝塚、小金沢貝塚、木戸作貝塚、上赤塚遺跡、菊間手永遺跡等)成立の関わりについて詳細な経緯、関連に着目して学習を進めることにします。

2-3 学習チェックリストとしてジャレド・ダイアモンド5つの社会崩壊潜在要因の活用

学習チェックリストとしてジャレド・ダイアモンドのつぎの5つの社会崩壊潜在要因を活用することとします。

1)自らが引き起こした環境・資源破壊の影響

2)気候変動の影響

3)近隣敵対集団の影響

4)友好的な交流相手の影響

5)問題に対する社会の対応の仕方