村田川河口低地付近縄文集落の消長分析の一環として「千葉県の歴史 資料編」掲載事例の学習を遺跡別にしています。この記事では菊間手永遺跡を学習をします。村田川河口低地付近の事例学習はこれで一応完結です。

1 菊間手永遺跡の位置

菊間手永遺跡の位置

近くにある実信貝塚の学習は既に2018.09.13記事「事例学習 実信貝塚」で行っています。

2 遺跡の概要

「本貝塚は台地の最北端の海岸平野を見下ろす標高約16~20mの地点に位置する。周辺の遺跡としては,本遺跡の台地直下の海岸平野上に,実信貝塚がある。実信貝塚は標高約5mの現水田面から検出されており,貝層の形成時期(縄文時代中期後半~晩期終末)は,本遺跡の形成時期(後期前半から晩期終末)と併行することから,本遺跡の性格を解明するうえで,重要な貝塚であるといえる。

本遺跡には,馬蹄形を呈し, 北側に開口する環状貝塚が形成されており,このほかに後期前半から晩期の住居跡26軒、後期前半を主とする時期の土坑(小竪穴)3基が検出されている。このほかに、墓域・住居跡・土坑から計82個体分の人骨が検出されている。」

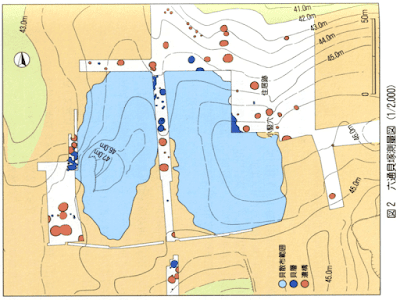

遺構配置図 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

遺構配置図では貝層の分布は斜面に限定されています。台地の地形が馬蹄形をしているように観察できますが、これが環状貝塚の実相を表現しているものか、それとも自然地形であるのか自分には不明です。参考文献で確かめたいと思います。

遺構配置図の1960年代空中写真へのプロット

1960年代空中写真

3 遺物

「遺物としては, 土器・ 石器のほかに,土製品(異形脚付土器・ 土偶など),骨角器(ヤス状刺突具・鏃・ 骨針など),貝製品(貝輪・ヘラ状加工品など)が出土している。自然遺物として.魚類(クロダイ・スズキなど),爬虫類(アオウミガメ)、鳥類(ガンカモ類など),獣類(シカ・イノシシ類)の動物遺存体出土している。

本遺跡からは多量の土器・土製品が出土している。注目すべき遺物としては,安行3a式期の異形脚付土器と浅鉢がある。ともに03号住居跡からの出土である。図4-3は屋外埋設土器に用いられた土器であるが東北地方の後期前半に属する螢沢式土器であり,関東地方での出土例がきわめて稀なものである。このほかに,中部瀬戸内地域の後期前半に属する福田K2式土器も出土例が稀なものであり,注目される。」

骨角器 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

4 感想

この貝塚集落のメイン生業が集落存在期間をとおして漁労であるのかどうか確かめたいと思います。六通貝塚は海から離れた場所に立地し、加曽利B式期以降の生業では漁労の比重が軽くなり、狩猟の比重が重くなるような印象を受けます。菊間手永遺跡は海辺に立地しますが、縄文晩期までに漁労の比重が変化するのかしないのか、六通貝塚と集落発展モデルが同じなのか異なるのか、比較対照検討の価値が大きいと感じます。

なお、蛇足ですが菊間手永遺跡の縄文人がミナトとする実信貝塚から出る海域・干潟には村田川河口湾の湾入部は含まれていないような印象を受けます。菊間手永遺跡からは村田川河口湾の湾入部は見えません。もし漁労のメインテリトリーが村田川河口湾の湾入部だとすると集落立地位置が台地の北端部に位置すべきです。縄文時代後期から晩期の村田川河口湾の湾入部は六通貝塚のテリトリーであったようです。縄文時代中期では草刈貝塚や神門遺跡をミナトとする集落が湾入部をテリトリーとしていたと考えられますから、湾入部は最初から右岸(北岸)サイドのテリトリーであるようです。こうした情報は縄文人の移動入植経路や順番と関わるのではないだろうかと想像します。