縄文社会消長分析学習 55

有吉北貝塚学習を深めるための分析インフラ整備として、開発前地形の復元3Dモデルを作成しようとしてます。復元地形3Dモデルを使って遺構や遺物分布を分析すれば学習がはかどり、新たな発見があるにちがいないと期待しています。

この記事では復元地形3Dモデルを作成するための大前提としての発掘調査報告書掲載遺構配置図をQGISにプロットした作業をメモしました。

1 発掘調査報告書掲載遺構配置図に含まれている誤謬とQGISへのプロット

有吉北貝塚発掘調査報告書に掲載されている遺構配置図には日本測地系の座標値が掲載されています。したがってこの座標値を現在使われている世界測地系に変換すれば遺構配置図はGISに正確にプロットできるはずです。

その操作作業をしたところ、経度方向に約40mのずれがあり、そのずれの理由がわかりません。日本測地系から世界測地系に変換する方法が間違っているのか、あるいは自分が気が付いていない変換因子があるのか、・・・。日本測地系から世界測地系に移行した様子の学習はwebで何回も行い、知識も増えましたが問題解決まで4日間朝から晩までQGISに取り掛かりました。

QGISには1960年代空中写真と1960年代千葉市都市図を背景地図として取り込み、よくよく吟味すると、経度方向のずれが正40mであり、緯度方向のずれがゼロであることに違いないと直感できるまでになりました。同時に遺構配置図の経度線の間隔が40mであることにも気が付きました。つまり発掘調査報告書掲載図経度座標値が40mづつ間違っているという測量作業者のケアレスミスであることに気が付きました。このケアレスミスを訂正してプロット(ジオリファレンス)すると遺構配置図は正確にQGISに収まりました。

有吉北貝塚遺構配置図のQGISへのプロット 背景図1960年代空中写真

有吉北貝塚遺構配置図のQGISへのプロット 背景図1960年代千葉市都市図

有吉北貝塚遺構配置図のQGISへのプロット 背景図最新空中写真

2 今後の作業

遺構配置図を正確にQGISにプロットできましたので、次は1960年代千葉市都市図等高線を利用して5mメッシュ標高データを作成します。

3 時空間3Dモデルの作成

遺構配置図を貼り付けた復元地形3Dモデルと現状地形3Dモデルをオーバーレイして表示すれば、時空間3Dモデルとすることができます。将来その作成にチャレンジすることにします。時空間3Dモデルの発想は次のテレビ画面から得ました。

有吉北貝塚では保存区域があるので時空間3Dモデルがあれば現場で縄文時代往時を思い浮かべることが可能になります。

新型コロナ時空間3Dマップ TV画面

4 発掘調査報告書掲載遺構配置図の誤謬に関する感想

今回の作業で発掘調査報告書掲載測量図(遺構配置図)にケアレスミスがあり、それが訂正されていないことが明白になりました。このことからつぎの事情が判りました。

・遺構配置図の座標系数値は測量作業者にとってケアレスミスが発生する程度にぞんざいに扱われていること。

・座標系数値のケアレスミスは発注者(考古発掘専門家)によってチェックされていないこと。

・上記から座標系数値は発掘調査や報告書刊行後に利用されていないこと。

・つまり発掘調査情報をGIS(あるいは紙版地図)に正確にプロットして、他の情報と対照したり、関連をみたりという作業は全く想定されていないこと。

残念なことです。

なお、なぜこのような立ち入った感想を持つかというと、実は六通貝塚発掘調査報告書でも全く同じ誤謬に悩んだことがあるからです。その時は発掘調査報告書の誤謬とは考えないで、自分だけが未知の測地系移行に関する要因があるに違いないと考え、発掘調査報告書のミスとは断じなかったのですが。

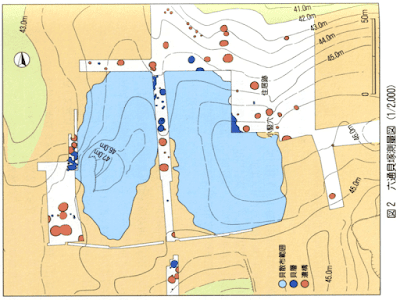

2018.08.06記事「六通貝塚の学習開始」