鳴神山遺跡の中央部を西南西から東北東にかけて直線道路が通っています。

直線道路は谷津地形を完全に無視して台地から谷底の降りていることが確認されていて、8世紀初頭頃律令国家計画道路の特徴を具えています。

この図で直線道路以外の曲線遺構は中世及び近世の馬堀跡です。

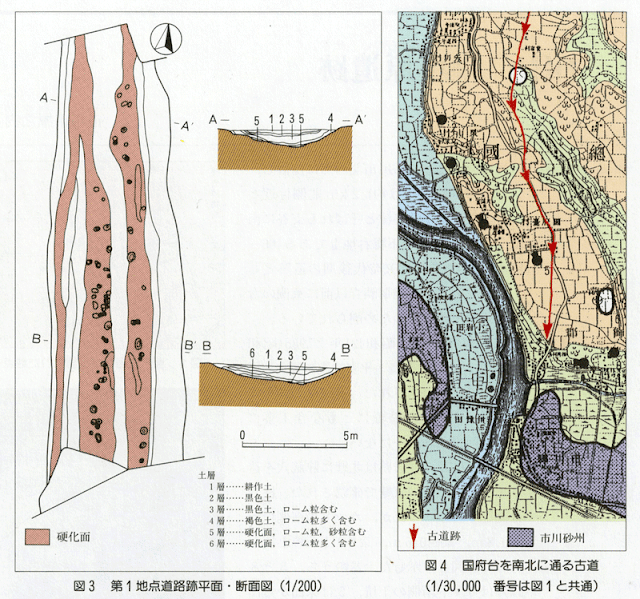

発掘調査報告書における直線道路の平面図及び断面図の例です。

直線道路の道路幅は上端で2.0m~2.4m、下端で0.9m~1.1m、深さ0.5m~0.7mです。

巾約1mの道路であり、馬に騎乗した人が馬にいちいち歩く方向を合図する必要のない機能を具えていたと考えます。構造からみて騎馬のすれ違いができない一方通行道路であると考えます。

道路は9世紀初めごろには埋め立てられています。

直線道路の発掘状況写真です。

直線道路の発掘状況写真です。

直線道路に面して長辺が道路と並行する総柱掘立柱建物(2間×3間)が存在します。総柱掘立柱建物は鳴神山遺跡ではこの1棟だけです。

道路機能と関わりのある建物であり、通常の掘立柱建物ではなく床が存在する総柱掘立柱建物ですから補給機能や関所機能を具えた行政機関の建物であることが推察できます。

道路断面を見ると複線区間と単線区間があり、かつ道路深さが総柱掘立柱建物付近だけ浅くなっていることから、上図のような道路区分が可能です。

この直線道路の意義について上図のような想定ができます。

地形を無視した直線性は中央政府の計画思考を反映しています。地元集落の生活機能とは全く無関係な道路であることがわかります。

8世紀だけ存在して、蝦夷戦争が終わるとともに埋め立てられたのですから、軍事専用道路であったことがわかります。

有効幅員1mの堀込構造から一方向道路であることが判ります。

西南西-東北東の方向から下総国府(東京湾)と香取の海を結ぶ道路であることが想定できます。

鳴神山遺跡牧域を貫通するのですから、この道路と牧が有機的セットで開発されたと考えることが合理的です。

道路直近に存在する総柱掘立柱建物は道路通行者のための補給機能やチェック機能の存在を物語っています。

このような情報から直線道路は律令国家の東北進出行軍専用道路であると考えざるをえません。国家的戦略的軍事道路であったと考えます。

道路と牧がセットで開発されたのですから、鳴神山遺跡牧は騎馬用軍馬、駄用軍牛の支給牧ということになります。鳴神山遺跡牧を国家的戦略的な軍事牧であると意義づけることができます。

道路構造から直線道路の機能を想像すると上図のようになります。

複線区間は下総国府方面からはるばる行軍してきた軍勢の集合・順番整序空間、そこから東の単線区間は補給チェック施設への行進区間であり、総柱掘立柱建物が補給チェック施設であると考えます。

つづく

……………………………………………………………………

パワーポイントスライドを利用して次の11話を連載しています。

1 発掘調査報告書GIS学習 印西船穂郷の謎(1/11)

2 7~10世紀下総国の出来事 印西船穂郷の謎(2/11)

3 鳴神山遺跡と船尾白幡遺跡の概要 印西船穂郷の謎(3/11)

4 鳴神山遺跡の牧と漆、墨書文字「大」「大加」集団 印西船穂郷の謎(4/11)

5 小字「大野」の出自、「大」の意味と氏族、養蚕 印西船穂郷の謎(5/11)

6 船尾白幡遺跡の養蚕、漆と麻、「帀」の意味と氏族 印西船穂郷の謎(6/11)

7 鳴神山遺跡直線道路 印西船穂郷の謎(7/11)

8 鳴神山遺跡は典型古代牧遺跡 印西船穂郷の謎(8/11)

9 「鳴神山遺跡=大結馬牧」仮説 印西船穂郷の謎(9/11)

10 大結馬牧(仮説)の領域 印西船穂郷の謎(10/11)

11 古代開発集落が滅びた理由 印西船穂郷の謎(11/11)

参考 印西船穂郷の謎講演レジメ(pdf) 12M