「杭」写真を拡大してつぶさに観察すると思いがけない事柄が次々に発見できましたので、順次記事として記録します。

この記事では縛り跡に表皮を発見しましたので記録します。

1 縛り跡

縛り跡は次に示す通り、上下2巻が観察できました。

縛り跡の観察(A面)

写真は千葉県教育委員会所蔵

上下ともに木肌(表皮を剥いだ製品の木肌)に圧迫痕として縛り跡が観察できます。

縛り跡の観察(B面)

写真は千葉県教育委員会所蔵

上下ともに残存する表皮の上に圧迫痕が観察できます。下巻の写真左は木肌のえぐれとして観察できます。

表皮の存在は「杭」全体でここ2箇所だけで、特異な残存です。

次に表皮の状態を写真拡大により精密に観察しました。

2 縛り跡に残存する表皮の精密観察

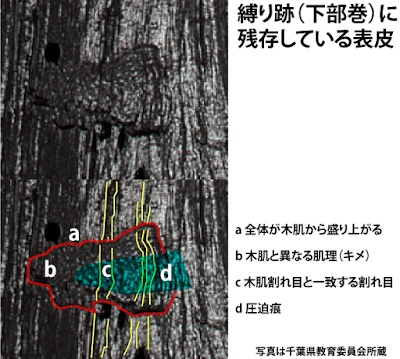

縛り跡(下部巻)に残存している表皮

表皮と観察した対象は、全体が木肌から盛り上がっていること、木肌と異なる肌理(キメ)であること、木肌割れ目と一致する割れ目が存在することから表皮であることが確実です。

その表皮の中央部分に「杭」を水平に巻く方向で圧迫痕がついています。圧迫痕の様子は光線の関係で明瞭に観察できません。

縛り跡(上部巻)に残存している表皮

下部巻と同じく表皮と観察した対象は、全体が木肌から盛り上がっていること、木肌と異なる肌理(キメ)であること、木肌割れ目と一致する割れ目が存在することから表皮であることが確実です。

その表皮の中央部分に「杭」を水平に巻く方向で圧迫痕がついていますが、この写真は下部巻と異なり、光線の角度、対象物とカメラ光軸の角度等の関係から圧迫痕の様子が子細に判ります。

表皮がえぐられたように凹んでいます。

表皮をまるでえぐったように凹ませた強い締め力の様子とA面に見られる木肌の縛り跡様子との間に整合があるのかどうか疑問が生れます。

また、そもそもなぜこの2カ所に小さな表皮が残されたのか疑問が生れます。

3 表皮が残存する理由

表皮が残存してその場所が縛り跡になった状況として次の例が考えられます。

1 製品を作る時に全体の表皮を削ったが、その時たまたま削り残しが生れてしまい、その場所がたまたまヒモを縛る場所になった。

2 製品を作る時、ヒモを縛る場所2箇所の位置に表皮を意図的に削り残し、ヒモを巻く場所の特定のため、またヒモがずれないように製品に圧着できるように抵抗として利用した。

3 木が地面から生えていた時に、その木にヒモを巻いていた。木は成長するので表皮にヒモが食い込み表皮にえぐられたような凹みができた。

その木を使って製品を作った。ヒモ食い込みの残る表皮を残し、その部分を使って再びヒモを巻いた。

1は偶然が2回重なるので考えずらいです。

2は表皮にヒモが食い込む様子が激しく、A面との整合が取れないのでこれも考えずらいことになります。

3を仮説として採用するならば、木が地面から生えている時から注連縄をかけた「御神木」を決めて置き、ある時期が到来したとき、その「御神木」でイナウをつくったことが想定できます。

「御神木」につけていた注連縄を、その木をイナウにしたとき同じ位置にまた付け直したと考えます。

注連縄の起源とか、注連縄とイナウの関係など興味深い事象・概念を含む仮説となります。

2017年10月1日日曜日

2017年9月29日金曜日

西根遺跡出土「杭」はイナウ 杭写真判読 1

いよいよ本命である「杭」写真の判読を行います。

1 入手「杭」写真

入手「杭」写真はつぎの5枚です。

入手「杭」写真 写真は千葉県教育委員会所蔵

発掘調査報告書に掲載されていない裏面の写真があるので大変貴重です。

2 観察のためのA面、B面設定

現物を閲覧した際に次のようにA面とB面を設定しましたので、今回も踏襲します。

A面、B面設定

発掘調査報告書に掲載されている写真はA面だけです。

3 観察結果

観察に使った写真と観察結果を示します。

西根遺跡出土縄文時代後期「杭」

西根遺跡出土縄文時代後期「杭」石器による加工跡

【観察結果】

1 石器による頭部削平、脚部削出

2 削りかけ跡多数

A面に削りかけ跡を多数観察することができました。すべて斜め方向であり、元来は材を削った翅(カールした薄皮)が付いて、地層に埋没する前後に無くなったと考えます。

材を薄く多数回削ったので、その部分の材表面が凸凹になっていて、他の部分がつるつるになっているのと対照的です。

3 刻印3箇所

制限の強い現物閲覧では刻印を2箇所確認したのですが、今回の判読で3箇所の刻印を観察することができました。

4 縛り跡2巻分

縄などで強く縛って附いたと考えられる凹み跡を2巻分観察できました。イナウに何かの「モノ」をつるしている姿を連想させます。

今回の写真判読で初めて発見したものです。

5 その他

現在は図示していませんが、削りかけや縛り跡とは異なる圧迫線がいくつかあります。方向は削りかけとは直交するものが含まれます。イナウに紐をタスキのようにかけている姿を連想させます。今後さらに詳しく観察・検討する予定です。それとは別に発掘時あるいは発掘後に付いたと考えられるような圧迫線もあります。

観察結果から「杭」が石器で作られた原始イナウであると結論付けることができる可能性がますます高まりますが、その考察は次以降の記事で行います。

4 参考 写真判読の様子

削りかけ跡判読の様子

刻印判読の様子

5 参考 発掘調査報告書掲載写真と今回利用写真の画像比較

報告書掲載写真と原本の比較

発掘調査報告書掲載写真を拡大するとアミが斜めに入り、その方向と削りかけ跡の方向が偶然ですが一致してしまい判読に苦労しました。しかし今回入手した原本により正確な判読が可能となりました。

1 入手「杭」写真

入手「杭」写真はつぎの5枚です。

入手「杭」写真 写真は千葉県教育委員会所蔵

発掘調査報告書に掲載されていない裏面の写真があるので大変貴重です。

2 観察のためのA面、B面設定

現物を閲覧した際に次のようにA面とB面を設定しましたので、今回も踏襲します。

A面、B面設定

発掘調査報告書に掲載されている写真はA面だけです。

3 観察結果

観察に使った写真と観察結果を示します。

西根遺跡出土縄文時代後期「杭」

西根遺跡出土縄文時代後期「杭」石器による加工跡

【観察結果】

1 石器による頭部削平、脚部削出

2 削りかけ跡多数

A面に削りかけ跡を多数観察することができました。すべて斜め方向であり、元来は材を削った翅(カールした薄皮)が付いて、地層に埋没する前後に無くなったと考えます。

材を薄く多数回削ったので、その部分の材表面が凸凹になっていて、他の部分がつるつるになっているのと対照的です。

3 刻印3箇所

制限の強い現物閲覧では刻印を2箇所確認したのですが、今回の判読で3箇所の刻印を観察することができました。

4 縛り跡2巻分

縄などで強く縛って附いたと考えられる凹み跡を2巻分観察できました。イナウに何かの「モノ」をつるしている姿を連想させます。

今回の写真判読で初めて発見したものです。

5 その他

現在は図示していませんが、削りかけや縛り跡とは異なる圧迫線がいくつかあります。方向は削りかけとは直交するものが含まれます。イナウに紐をタスキのようにかけている姿を連想させます。今後さらに詳しく観察・検討する予定です。それとは別に発掘時あるいは発掘後に付いたと考えられるような圧迫線もあります。

観察結果から「杭」が石器で作られた原始イナウであると結論付けることができる可能性がますます高まりますが、その考察は次以降の記事で行います。

4 参考 写真判読の様子

削りかけ跡判読の様子

刻印判読の様子

5 参考 発掘調査報告書掲載写真と今回利用写真の画像比較

報告書掲載写真と原本の比較

発掘調査報告書掲載写真を拡大するとアミが斜めに入り、その方向と削りかけ跡の方向が偶然ですが一致してしまい判読に苦労しました。しかし今回入手した原本により正確な判読が可能となりました。

登録:

投稿 (Atom)