縄文土器学習 165

2019.06.24記事「稲荷台式土器の炉設置状況推測」に関連する私のTwitter発言にpolieco archeさんから多数のコメントをいただき同心円状擦痕と炉穴に関する興味・問題意識を深めることができました。polieco archeさんに感謝します。

この記事ではpolieco archeさんコメントを触媒にして自分の脳裏に浮かんだ炉穴に関する事柄などをメモします。

polieco archeさんから土器についた同心円状の擦痕は炉穴でもついたのではないかという指摘に対する問題意識です。

1 炉穴利用方法の説明

1-1 飛ノ台貝塚の炉穴の状況

炉穴発掘史上における発見・命名遺跡である飛ノ台貝塚の炉穴状況を見てみました。

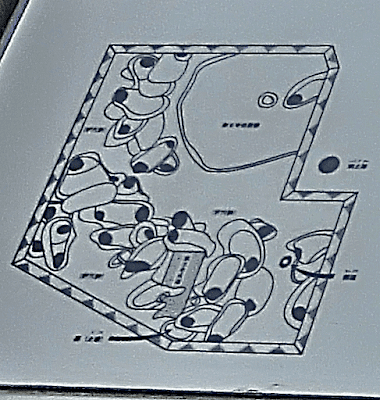

飛ノ台貝塚 炉穴野外展示の図面

飛ノ台貝塚 炉穴野外展示

飛ノ台貝塚 炉穴野外展示

竪穴住居すぐそばに炉穴が作られ、繰り返し作り直されています。炉穴が竪穴住居における日常生活に密着している様子が直観できます。

1-2 飛ノ台史跡公園博物館における炉穴使用説明

炉穴使用説明 飛ノ台史跡公園博物館展示パネルから引用

煙道部分に土器を立てて煮炊きしたり、肉の燻製を作ったと説明されています。

2 炉穴利用方法に関する問題意識

2-1 炉穴発明時期と衰退時期に関する情報

炉穴の機能検討の前に炉穴発明時期と衰退時期を正確に知りたいと思います。どこかにそうした情報がないか探すことにします。

そうした情報があれば、なぜ炉穴が発明されたのか、炉穴発明前はどのような施設・道具がその機能を代替していたのか、あるいは炉穴衰退はどのような施設や道具がその機能をより高度に代替したのかが類推できます。それから逆に炉穴の正確な機能を導くことが出来る可能性があります。

また炉穴が時期によって形態や大きさ等の変化があるのかも知りたいところです。

2-2 煙道における土器設置はあり得るか?

煙道に土器を設置して煮炊きした様子が博物館説明に一番大きく描かれていますが、疑問が生じます。

・土器に水や具材を入れて煙道に設置した場合、煙道付近が構造物強度的にもたないと思います。炉穴は関東ローム層を掘って作ることになります。関東ローム層がどれだけの重量物に堪えて煙道ブリッジの形状を保持できるかという問題を解決する必要があります。

・木で大きな井桁状の枠をつくり、そこに内容物の入った重い土器を乗せ、重量を広い範囲に分散させる。同時に井桁状木枠も事前に水をかけて燃えにくくするなどの対処で1回限りの利用は可能であると考えます。

・このような仕組みで1回2回、あるいは10回とか煮炊きできるかもしれません。しかしきわめて早期に煙道ブリッジ部が崩壊すると考えられます。

・そもそも煙道ブリッジを作った状況でその部分の関東ローム層が乾燥し、何もしなくても自然崩壊する可能性があります。日常の雨風乾燥や霜・凍結等の影響も無視できません。

・煙道ブリッジを利用して肉の燻製だけを作っても早晩煙道ブリッジは崩壊すると思います。

・煙道ブリッジにどの程度の強度があるのか実験すれば判ることです。

・煙道に土器を立てて煮炊きするという使い方はほとんど無いと作業仮説します。

2-3 炉穴底部燃焼部に土器を持ち込む可能性

住居そばの炉穴は格好の野外食の場であったと考えます。ノミやシラミだらけの住居内ではなく、野外で食べる食事の方がよほどおいしかったと想像します。炉穴で具材を焼いたり、いぶしたりして、それと一緒に住居炉で調理した土器鍋料理を炉穴付近に持ち込み一緒に食べた可能性はあります。そのようなことを想定すると、土器を炉穴底部燃焼部付近に置き、保温した可能性はあると考えます。

3 炉穴から出土する土器の意義

炉穴で土器の煮炊きはなかったということと、炉穴から出土する土器はほとんど全て炉穴廃絶祭祀に使われたモノだという作業仮説を持っています。この作業仮説がどの程度蓋然性があるか、今後検討を深める予定です。

参考 炉穴廃絶祭祀跡であると想像した飛ノ台貝塚炉穴の状況

写真は「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)から引用編集

2017.03.04記事「炉穴廃絶祭祀の跡」参照

2019年6月27日木曜日

2017年3月4日土曜日

炉穴廃絶祭祀の跡

大膳野南貝塚の縄文時代早期後半の炉穴から割れた土器片が出土しますが、出土状況写真を見て、それが炉穴廃絶祭祀の跡であるという見立てをしました。

その見立てとほぼ同じ見立てを、別遺跡の炉穴で専門家がおこなっていることを知りましたので、メモするとともに、その情報を分析し、炉穴廃絶祭祀についての思考を深めます。

1 飛ノ台貝塚の炉穴

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)の縄文時代早期の章に飛ノ台貝塚(千葉県船橋市)の事例が紹介されていて、その中の小見出し炉穴の項を次に引用します。

……………………………………………………………………

炉穴

長径1~1.9m・短径0.4~0.9mのものが多く、ほとんどが楕円形を呈している。

まれに円形に近いものもあるが、これは後世の削平によるものであり、当初のプランではないと考えられる。

深さはさまざまであるが、ほとんどのものは燃焼部に向かうほど深くなっている。

また足場と燃焼部の境でくびれるものが多いが、これは煙道部にブリッジが設けられていたためであろう。

煙道部が崩落した状況を確認できたものもいくつかある。

したがって、煙道付炉穴が特殊な炉穴なのではなく、発掘される今日まで煙道部が残っていたものが煙道付炉穴であると考えられる。

煙道部は、炉穴の構造上必要不可欠な施設であると考えられる。

また、「飛ノ台パターン」とした、燃焼部の焼土上面から一括土器が出土する事例が、第1次調査では多くが確認された。

完形個体がそのまま潰れた出土状況ではなく、大型破片が重なりあっていた。

割った土器を、煙道の口から滑り落としたような状況を彷彿とさせるものである。

使用しなくなった、あるいは使用できなくなった炉穴に対する儀礼を想定させる興味深い事例である。

炉穴の重複は、多いところでは30~40基にもなる。

重複にはいくつかの規則性があり、最も多い例は、方向を90°ほど変えながら前進するパターンである。

また、時期が新しくなるにつれ重複の回数が多くなる傾向にある。

これは炉穴を新たに構築するエリア(遺構が設営されていない地山の部分)が少なくなったためとも考えられる。

炉穴全景

太字は引用者

……………………………………………………………………

壊れた土器の破片を炉穴に落とした様子が、使用しなくなった、あるいは使用できなくなった炉穴に対する儀礼を想定させる興味深い事例であるとしています。

壊れて使い物にならなくなった土器の一部を壊して炉穴に落とし(置き)、炉穴廃絶の祭祀が行われたという仮説は縄文時代早期の房総では普遍的に成り立つのかもしれません。

2 飛ノ台貝塚炉穴写真からわかること

飛ノ台貝塚炉穴全景写真を見ると、それが煙道ブリッジが崩れて使えなくなった炉穴の廃絶祭祀跡であると推測しましたので、メモしておきます。

飛ノ台貝塚炉穴全景写真からわかること

写真は「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)から引用編集

なお、写真から見る限り、土器片は大きく、その土器片が打ち砕かれてひびがはいっているものはBの位置にある1枚だけです。大膳野南貝塚の例とはかなり違います。

3 大膳野南貝塚 第4号炉穴

第4号炉穴の土器片は炉穴覆土層4の直上から出ています。

第4号炉穴

覆土層4とその上の覆土層1の記載を確かめてみました。

覆土層4と1の記載

覆土層4の記載は「暗褐色土 焼土粒多量 ローム粒微量」となっていますから、炉穴の外の土で埋めたという状況よりも、炉穴の一部が崩れたと考えることの方が矛盾が少なくなります。

この情報だけだは決定的なことは言えませんが、飛ノ台の例から、炉穴煙道部ブリッジが崩落してしまい「焼土粒多量」の土が堆積し、その結果炉穴が使えなくなって、炉穴廃絶祭祀を行った。その結果、覆土層4の上に土器片が置かれてたと考えることもできます。

覆土層4の上に土器片があるにもかかわらず、炉穴廃絶と土器片が置かれた時間がほぼ同時であったと考えてもよいことになります。

なお第4号炉穴出土土器は意図的に細かく打ち砕かれていて、飛ノ台貝塚炉穴出土土器片とは壊し方の様子が大いに異なります。

炉穴第4号出土土器に見られる打ち砕かれた跡

〇は蜘蛛の状に割れて、なおかつその中心が粉々になったと考えられる場所です。棒等で打ち砕いたのかもしれません。

その見立てとほぼ同じ見立てを、別遺跡の炉穴で専門家がおこなっていることを知りましたので、メモするとともに、その情報を分析し、炉穴廃絶祭祀についての思考を深めます。

1 飛ノ台貝塚の炉穴

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)の縄文時代早期の章に飛ノ台貝塚(千葉県船橋市)の事例が紹介されていて、その中の小見出し炉穴の項を次に引用します。

……………………………………………………………………

炉穴

長径1~1.9m・短径0.4~0.9mのものが多く、ほとんどが楕円形を呈している。

まれに円形に近いものもあるが、これは後世の削平によるものであり、当初のプランではないと考えられる。

深さはさまざまであるが、ほとんどのものは燃焼部に向かうほど深くなっている。

また足場と燃焼部の境でくびれるものが多いが、これは煙道部にブリッジが設けられていたためであろう。

煙道部が崩落した状況を確認できたものもいくつかある。

したがって、煙道付炉穴が特殊な炉穴なのではなく、発掘される今日まで煙道部が残っていたものが煙道付炉穴であると考えられる。

煙道部は、炉穴の構造上必要不可欠な施設であると考えられる。

また、「飛ノ台パターン」とした、燃焼部の焼土上面から一括土器が出土する事例が、第1次調査では多くが確認された。

完形個体がそのまま潰れた出土状況ではなく、大型破片が重なりあっていた。

割った土器を、煙道の口から滑り落としたような状況を彷彿とさせるものである。

使用しなくなった、あるいは使用できなくなった炉穴に対する儀礼を想定させる興味深い事例である。

炉穴の重複は、多いところでは30~40基にもなる。

重複にはいくつかの規則性があり、最も多い例は、方向を90°ほど変えながら前進するパターンである。

また、時期が新しくなるにつれ重複の回数が多くなる傾向にある。

これは炉穴を新たに構築するエリア(遺構が設営されていない地山の部分)が少なくなったためとも考えられる。

炉穴全景

太字は引用者

……………………………………………………………………

壊れた土器の破片を炉穴に落とした様子が、使用しなくなった、あるいは使用できなくなった炉穴に対する儀礼を想定させる興味深い事例であるとしています。

壊れて使い物にならなくなった土器の一部を壊して炉穴に落とし(置き)、炉穴廃絶の祭祀が行われたという仮説は縄文時代早期の房総では普遍的に成り立つのかもしれません。

2 飛ノ台貝塚炉穴写真からわかること

飛ノ台貝塚炉穴全景写真を見ると、それが煙道ブリッジが崩れて使えなくなった炉穴の廃絶祭祀跡であると推測しましたので、メモしておきます。

飛ノ台貝塚炉穴全景写真からわかること

写真は「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)から引用編集

なお、写真から見る限り、土器片は大きく、その土器片が打ち砕かれてひびがはいっているものはBの位置にある1枚だけです。大膳野南貝塚の例とはかなり違います。

3 大膳野南貝塚 第4号炉穴

第4号炉穴の土器片は炉穴覆土層4の直上から出ています。

第4号炉穴

覆土層4とその上の覆土層1の記載を確かめてみました。

覆土層4と1の記載

覆土層4の記載は「暗褐色土 焼土粒多量 ローム粒微量」となっていますから、炉穴の外の土で埋めたという状況よりも、炉穴の一部が崩れたと考えることの方が矛盾が少なくなります。

この情報だけだは決定的なことは言えませんが、飛ノ台の例から、炉穴煙道部ブリッジが崩落してしまい「焼土粒多量」の土が堆積し、その結果炉穴が使えなくなって、炉穴廃絶祭祀を行った。その結果、覆土層4の上に土器片が置かれてたと考えることもできます。

覆土層4の上に土器片があるにもかかわらず、炉穴廃絶と土器片が置かれた時間がほぼ同時であったと考えてもよいことになります。

なお第4号炉穴出土土器は意図的に細かく打ち砕かれていて、飛ノ台貝塚炉穴出土土器片とは壊し方の様子が大いに異なります。

炉穴第4号出土土器に見られる打ち砕かれた跡

〇は蜘蛛の状に割れて、なおかつその中心が粉々になったと考えられる場所です。棒等で打ち砕いたのかもしれません。

登録:

投稿 (Atom)