2017.02.28記事「

大膳野南貝塚 炉穴」で紙上観察した7つの炉穴について、写真と対照してみました。

炉穴の出土状況について感覚的に理解するとともに、何か気が付くことがあるか、写真を観察してみました。

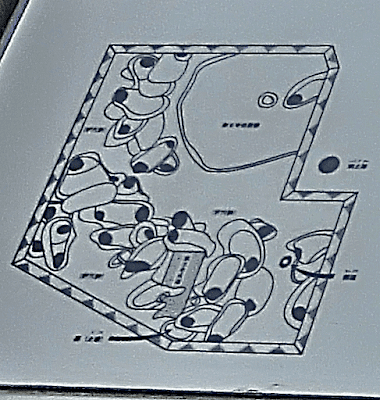

1 炉穴分布図

炉穴分布図

2 炉穴の写真観察

掲載写真はすべて「千葉市大膳野南貝塚発掘調査報告書 第Ⅳ分冊-写真図版編-」から引用したものです。

ア 3号炉穴

3号炉穴

3号炉穴写真

3号炉穴出土土器写真

3号炉穴出土土器写真

煮炊きのために土器を置く場所で土器片が発掘されました。

炉穴の廃絶時に土器片をわざと置いたのかもしれません。

土器片が激しく割れているのに、バラバラになっていないで、元の破片の形で出土するのは何故でしょうか。

恐らく土器片を投げ入れて、その衝撃で割れたのですが、狭い炉空間ですからバラバラにならなかったのだと思います。

この炉穴を廃絶する時に、「記念」として土器片をわざわざ投げ入れたと考えます。

あるいは土器片を投げ入れてからその上を土で埋戻し、その時埋戻し圧力で土器片が割れたのかもしれません。

この炉穴は旧石器時代と同じように狩場の中に狩の後に設けたものと考えますから、この場所から狩人達が退去する際には、後の狩の邪魔にならないように埋め戻したと考えることも、あながち根拠のない想像とはいいきれません。

土器が割れているのにバラバラに散乱していない理由は現場発掘担当者なら判っているにちがいありません。

この炉穴は段差を利用している炉穴のようです。

イ 9号・5号炉穴

9号炉穴

9号炉穴写真

穴の大きさから、人が1人で火の面倒をみて、その背後に食料材料、薪、予備の土器などを置いていたのでしょうか。

5号炉穴

5号炉穴写真なし

ウ 1号・4号・8号・6号炉穴

1号炉穴

1号炉穴写真

1号炉穴出土土器写真

1号炉穴出土土器写真

土器出土位置はB炉穴の薪をくべる場所付近です。火の世話をする場所の背後空間に薪や調理材料、予備土器などを置いていたと想像します。

土器片は炉穴廃絶時にわざと置いた(意味を込めて置いた)のかもしれません。

土器片が2枚重なっていることもわざとらしさを感じます。

またそれぞれ細かく割れているのに、バラバラにならないで破片としての原型を保っていることも着目すべき特徴です。

炉穴廃絶時に土器片を置き、その上から土で埋戻し、その時踏圧や土圧で割れたと考えることが自然な思考です。

土器片を投げ入れて割れたとすれば、少なくとも上にかぶさる破片はバラバラになります。割れ目はあるけれども破片にならない状況は、埋め戻される際に圧で割れたと考えると矛盾がありません。

炉穴廃絶時に一種の祭祀(儀式)的行為があったと想像します。

4号炉穴

4号炉穴写真

4号炉穴出土土器写真

4号炉穴出土土器写真

土器は炉穴覆土層途中の半分埋まった時点頃の層位から出土しています。

廃絶してしばらく経った炉穴に、意味を込めて(壊れた)土器を埋めた(投げた)ように感じます。

他の炉穴から少数の土器片が出土し、恐らく炉穴廃絶時の「祭祀道具」として使われたと想像していますので、4号炉穴も土器という道具の送りという意味ではなく、炉穴の廃絶(炉穴の送り)の祭祀道具として土器が使われたと考えます。

土器がゴミとして捨てられたものとは考え難いとします。

なお、炉穴のおくり(「ものおくり」と同じように身近な施設にも「おくり」があったと考えます。)の「もの」ならなおさらのこと、万が一ゴミ捨てであっても廃絶した炉穴に壊れた土器を埋める(投げる)という事実は、この付近に縄文時代早期後半の縄文人が頻繁に、あるいは長期間生活していたということを示し、定住的要素の濃い生活をしていたことが忍ばれます。

8号炉穴

8号炉穴写真

8号炉穴出土土器写真

8号炉穴出土土器写真

出土状況写真から、土器片は底面そのものではなく、覆土層の途中から出土しているようです。

4号炉穴と同じように、廃絶してしばらく経った炉穴に、意味を込めて(壊れた)土器を埋めた(投げた)ように感じます。

6号炉穴

6号炉穴写真

6号炉穴出土土器写真

炉穴写真から炉穴底面から土器が出土しているように見えます。

そうであるなら、やはりこの土器片も炉穴廃絶時の祭祀に使われた「もの」であると想像します。

土器片を記念に置いて、炉穴の使用を終結し、おそらく(全部ではないにしても)埋め戻したと想像します。

3 感想

写真を観察して、土器片が割れているにも関わらずバラバラになっていない状況に気が付き、それを引き金にして、土器片が炉穴廃絶祭祀(儀式)につかう「もの」であるという想像をしました。

100%的外れの想像ではないような予感はします。

「千葉県の歴史 通史編 原始・古代1」(千葉県発行)に出てくる「ものおくり」は「道具のおくり」についてについて述べています。

同じように身近な「施設のおくり」もあったに違いないとかんがえますので、「おくり」に関する学習を深めたいと思います。

写真を観察して、予想外に思考を深めることができました。