縄文社会消長分析学習 42

2020.07.24記事「有孔円板形土製品の感想」等で、君津市三直貝塚出土有孔円板形土製品(加曽利貝塚博物館展示では「土版」表示)が麻ロープ製品をつくる装置の一部であることを学習しました。そして、2020.07.27記事「異形台付土器の展開写真作成と考察・学習仮説」で同じく君津市三直貝塚出土異形台付土器が大麻吸引装置のフィギュアであることを学習仮説しました。

この二つの思考が大麻栽培という活動で結び付いていることに遅ればせながら気が付きました。

大麻栽培で関係する?

三直貝塚で大麻が栽培され、葉は乾燥の後に祭祀で吸引される。残った茎は麻ロープ製品作成の素材として活用する活動が遺物出土から推測されます。

有孔円板形土製品は漁網や釣り用の高品質麻ロープ生産と関係あると学習しましたが、その根拠はあくまでも民俗資料からの推測です。漁網や釣り糸用という用途にあまりこだわらない方が良い思います。高品質麻ロープは祭具としての製品になって交易に使われたと考えることも必要であると考えます。

縄文後晩期の人々は、高品質麻ロープで漁網や釣り糸をつくりそれで漁業生産性を向上させたという現代社会風の解釈が必ずしも正しいとは思えません。むしろ、高品質麻ロープをしめ縄、幣束、イナウ飾り結び用ロープなどに使った可能性が高いように感じます。現代社会に伝わる神事用品に麻を使うものが数多くあります。現代日本庭園の竹柵などの飾り結びも黒色の麻縄です。

日常生活に使う品よりはるかに高品質の品を用意して、それを祭祀に使う。それが縄文社会であったような気がします。同じ石斧でもすべてが実用品ではなく、特別優良品は祭祀用にのみ使い、普段は普及品を使っていたといわれています。

さらに余分な思考をつけ加えるとすると、交易用特産品とはそれが食料品であっても日常用品であっても、煎じ詰めると祭祀に必要な品に深く関連するものだったに違いないと考えます。

例えば、海岸で作られた干し貝や石焼鯨(イルカ干し肉)は内陸でのお供えものとして必須であり、最後は珍味として食されるのですが、その意義は神様への「お供え物」だったと想像します。

交易用特産品とはつまり祭祀に必要な品々であり、一言でいうと贅沢品・奢侈品であり、人々の食糧事情や生活環境を順次改善する現代貿易のような意義は弱かったのではないかと想像します。

縄文後晩期社会の特性イメージが自分なりに少しずつ浮かび上がってきました。

2020年7月27日月曜日

2020年7月24日金曜日

有孔円板形土製品の感想

縄文土器学習 433

2020.07.23記事「君津市三直貝塚出土の有孔円板形土製品」で加曽利貝塚博物館展示三直貝塚出土「土版」が漁網等を撚る吊り下げ型回転錘であることがわかりました。

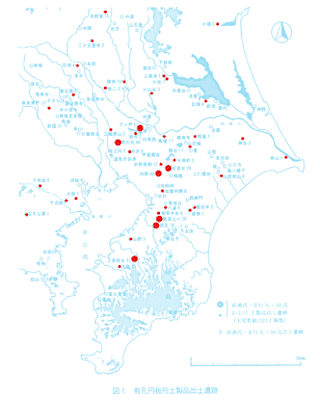

この学習でつかった論文に有孔円板形土製品の出土分布図が掲載されていますので、それに関する感想等をメモします。

1 有孔円板形土製品出土分布図に関する感想

有孔円板形土製品出土遺跡

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)から引用

この地図には有孔円板形土製品出土遺跡と前浦式・安行c式・安行d式遺跡も同時に掲載されていて見づらいので、出土遺跡だけ分離してみました。

有孔円板形土製品出土遺跡だけ赤丸で分離

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)掲載図から作成

大きな赤丸(出土数20以上のようです)の分布は房総に限定されています。また漁業とは縁のない内陸部の遺跡(例 内野遺跡など)も含まれています。

全体の分布は縄文晩期海岸線を意識すると、ひいき目にみても海域漁業活動の活発さとは相関しません。

次に手持ち資料で千葉県域の前浦式土器、安行c式土器、安行d式土器出土遺跡分布図を並べてみました。

千葉県域の前浦式土器、安行c式土器、安行d式土器出土遺跡分布図

自分には十分な知識がありませんが、前浦式土器と安行c式・安行d式土器の出土遺跡は同時に存在し、分布はある程度異にしていたようです。つまり前浦式土器集団と安行式土器集団がすみわけしながら共存していたようです。

そのような視点から土器分布図と有孔円板形土製品出土遺跡を見比べると、有孔円板形土製品出土遺跡分布はどちらかというと前浦式土器出土遺跡分布に近いように観察できます。

宮原俊一論文では有孔円板形土製品分布は安行c式・安行d式土器分布ではなく、前浦式土器分布そのものを表していると強調しています。

【感想】

有孔円板形土製品が漁網や釣り糸専用の撚り装置部品(吊り下げ型回転式錘)であることはよく理解できましたが、そのメインの分布が漁業活動とはおよそ結び付きません。

次のような仮説(想像)をメモします。

・房総前浦式土器集団は麻の栽培が得意であり、広大な畑で麻を栽培していた。

・麻を素材に、作成に高度な技術・装置を要する漁網や釣り糸を交易用に多量生産していた。

・品質の高い漁網や釣り糸を出荷し、それの反対給付として祭祀用石器など地場では得られないものを得ていた。

2 君津市三直貝塚出土の有孔円板形土製品の模様

イメージ

北極星を軸に地平が回る(=北極星を軸に天球が回る)様子をイメージしてしまいます。そのようなイメージがこの有孔円板形土製品をつくった縄文人にあったのではないか?

2020.07.23記事「君津市三直貝塚出土の有孔円板形土製品」で加曽利貝塚博物館展示三直貝塚出土「土版」が漁網等を撚る吊り下げ型回転錘であることがわかりました。

この学習でつかった論文に有孔円板形土製品の出土分布図が掲載されていますので、それに関する感想等をメモします。

1 有孔円板形土製品出土分布図に関する感想

有孔円板形土製品出土遺跡

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)から引用

この地図には有孔円板形土製品出土遺跡と前浦式・安行c式・安行d式遺跡も同時に掲載されていて見づらいので、出土遺跡だけ分離してみました。

有孔円板形土製品出土遺跡だけ赤丸で分離

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)掲載図から作成

大きな赤丸(出土数20以上のようです)の分布は房総に限定されています。また漁業とは縁のない内陸部の遺跡(例 内野遺跡など)も含まれています。

全体の分布は縄文晩期海岸線を意識すると、ひいき目にみても海域漁業活動の活発さとは相関しません。

次に手持ち資料で千葉県域の前浦式土器、安行c式土器、安行d式土器出土遺跡分布図を並べてみました。

千葉県域の前浦式土器、安行c式土器、安行d式土器出土遺跡分布図

自分には十分な知識がありませんが、前浦式土器と安行c式・安行d式土器の出土遺跡は同時に存在し、分布はある程度異にしていたようです。つまり前浦式土器集団と安行式土器集団がすみわけしながら共存していたようです。

そのような視点から土器分布図と有孔円板形土製品出土遺跡を見比べると、有孔円板形土製品出土遺跡分布はどちらかというと前浦式土器出土遺跡分布に近いように観察できます。

宮原俊一論文では有孔円板形土製品分布は安行c式・安行d式土器分布ではなく、前浦式土器分布そのものを表していると強調しています。

【感想】

有孔円板形土製品が漁網や釣り糸専用の撚り装置部品(吊り下げ型回転式錘)であることはよく理解できましたが、そのメインの分布が漁業活動とはおよそ結び付きません。

次のような仮説(想像)をメモします。

・房総前浦式土器集団は麻の栽培が得意であり、広大な畑で麻を栽培していた。

・麻を素材に、作成に高度な技術・装置を要する漁網や釣り糸を交易用に多量生産していた。

・品質の高い漁網や釣り糸を出荷し、それの反対給付として祭祀用石器など地場では得られないものを得ていた。

2 君津市三直貝塚出土の有孔円板形土製品の模様

イメージ

北極星を軸に地平が回る(=北極星を軸に天球が回る)様子をイメージしてしまいます。そのようなイメージがこの有孔円板形土製品をつくった縄文人にあったのではないか?

2020年7月23日木曜日

君津市三直貝塚出土の有孔円板形土製品

縄文土器学習 432

2020.07.21記事「天球観測装置のような不思議な土版」で加曽利貝塚博物館展示の君津市三直貝塚出土「土版」を観察しました。

この「土版」の意義は判らなかったのですが、天球観測装置のような印象を夢想しました。

この記事をTwitterでつぶやいたところ古代人?さんからコメントをいただき、図書「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)所収論文「宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」」を教えていただき、紡錘車である可能性を指摘していただきました。

図書「日々の考古学3」

早速この論文を入手して読んでみました。

まずこの製品が土版ではなく、有孔円板形土製品と呼ぶことがふさわしいことを知りました。

次にその出土分布図が掲載されていて、前浦式土器分布域と重なる様子が示されています。

有孔円板形土製品出土遺跡

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)から引用

出土数をみると主な遺跡では数十単位になっています。

この出土数からこの製品が生業に関係するものであり、天球観測装置のような特殊なものでないことが直観できます。

三直貝塚出土有孔円板形土製品の実測図

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)から引用

この論文では幅広い論考を重ね、民俗資料も駆使して、有孔円板形土製品が漁網あるいは釣り糸を撚るための吊り下げ使用回転錘であることを明らかにしています。

夢「天球観測装置」は2日間のはかない命で終わりましたが、かなり濃厚で充実した学習をすることができました。

Twitter古代人?さんに感謝します。

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)はとても素晴らしいおすすめ論文です。

加曽利貝塚博物館で観覧し、3Dモデルを作成して子細に観察すると擦れ等の使用感があまりなく、小孔の機能もわかりませんでした。

この論文で、この製品の中央に棒を通し、その棒が空回りしないように小孔にヒモを通して棒と結ぶことを知りました。またこの製品自体に撚り糸が絡まることはないことを知りました。吊り下げ型の回転錘であるので、擦れ等の使用感があまり生まれないことを納得できました。

2020.07.21記事「天球観測装置のような不思議な土版」で加曽利貝塚博物館展示の君津市三直貝塚出土「土版」を観察しました。

この「土版」の意義は判らなかったのですが、天球観測装置のような印象を夢想しました。

この記事をTwitterでつぶやいたところ古代人?さんからコメントをいただき、図書「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)所収論文「宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」」を教えていただき、紡錘車である可能性を指摘していただきました。

図書「日々の考古学3」

早速この論文を入手して読んでみました。

まずこの製品が土版ではなく、有孔円板形土製品と呼ぶことがふさわしいことを知りました。

次にその出土分布図が掲載されていて、前浦式土器分布域と重なる様子が示されています。

有孔円板形土製品出土遺跡

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)から引用

出土数をみると主な遺跡では数十単位になっています。

この出土数からこの製品が生業に関係するものであり、天球観測装置のような特殊なものでないことが直観できます。

三直貝塚出土有孔円板形土製品の実測図

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)から引用

この論文では幅広い論考を重ね、民俗資料も駆使して、有孔円板形土製品が漁網あるいは釣り糸を撚るための吊り下げ使用回転錘であることを明らかにしています。

夢「天球観測装置」は2日間のはかない命で終わりましたが、かなり濃厚で充実した学習をすることができました。

Twitter古代人?さんに感謝します。

宮原俊一著「重たい紡錘車-縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(「日々の考古学3」(東海大学文学部考古学研究室編)はとても素晴らしいおすすめ論文です。

加曽利貝塚博物館で観覧し、3Dモデルを作成して子細に観察すると擦れ等の使用感があまりなく、小孔の機能もわかりませんでした。

この論文で、この製品の中央に棒を通し、その棒が空回りしないように小孔にヒモを通して棒と結ぶことを知りました。またこの製品自体に撚り糸が絡まることはないことを知りました。吊り下げ型の回転錘であるので、擦れ等の使用感があまり生まれないことを納得できました。

登録:

投稿 (Atom)