弁天橋からの花見川風景は空が主役となります。その風景の印象を効果的に画像にするテクニックとして縦パノラマ写真に気が付きました。

ブログ花見川流域を歩く番外編の2015.08.19記事「縦方向パノラマ写真 その3」参照

この記事では過去の印象的な花見川風景を縦パノラマ写真に合成して、花見川の風景を楽しんでみます。

2014.11.22 6:47 ブログ掲載写真 弁天橋から下流

2014.11.22 6:47 縦パノラマ写真 弁天橋から下流

うろこ雲が印象的で、それが花見川水面に写り、うろこ雲の風景が脳裏に焼き付きます。

2014.11.19 6:43 ブログ非掲載 弁天橋から下流

2014.11.19 6:43 縦パノラマ写真 弁天橋から下流

とにかく空の青さが強く、それが水面に写っています。まるで乾燥地帯で撮った写真のようです。

2014.11.16 6:58 ブログ掲載写真 弁天橋から上流

2014.11.16 6:58 縦パノラマ写真 弁天橋から上流

放射状に並ぶ大きな雲塊が印象的でした。

2015.08.12 5:12 ブログ番外編掲載 弁天橋から上流

2015.08.12 5:12 縦パノラマ写真 弁天橋から上流

うろこ雲列が蛇行していて、とても印象的です。

写真は全てアートモード撮影です。

縦パノラマ写真(合成写真)の素写真と合成原画を参考までにブログ花見川流域を歩く番外編の2015.08.20記事「縦方向パノラマ写真 その4」等に示しました。

2015年8月20日木曜日

2015年8月19日水曜日

2015.08.19 今朝の花見川

曇天で雲の切れ目が少ない空でした。

花見川

花見川

弁天橋から写真を撮っていた時急に雲の隙間から朝日が差し込みました

朝日が差し込んだ弁天橋からの風景(上流方向)

弁天橋から上流方向

上記写真を含めて3枚の写真を縦方向パノラマ写真に合成してみました。

弁天橋から上流(縦方向に3枚の写真を合成)

同じように、朝日が当たる弁天橋から下流方向の風景写真3枚を縦方向パノラマ写真に合成してみました。

弁天橋から下流(縦方向に3枚の写真を合成)

朝日が差し込んだ時間はほんの数分間だけでした。

畑の空

花見川

花見川

弁天橋から写真を撮っていた時急に雲の隙間から朝日が差し込みました

朝日が差し込んだ弁天橋からの風景(上流方向)

弁天橋から上流方向

上記写真を含めて3枚の写真を縦方向パノラマ写真に合成してみました。

同じように、朝日が当たる弁天橋から下流方向の風景写真3枚を縦方向パノラマ写真に合成してみました。

朝日が差し込んだ時間はほんの数分間だけでした。

畑の空

2015年8月18日火曜日

小字DB活用効果の展望 3(例 花輪)

小字地名データベース作成活用プロジェクト 28

この記事では、作業途中の千葉県小字データベース2万件を使って、小字「花輪」を例に、データベース活用効果の可能性について考えます。

これまでの検討では「香取」は中世の例でした。「白幡」は古墳時代の例でした。「花輪」は旧石器時代に遡ると考えています。

「花輪」という小字が旧石器時代に遡るという話を聞くと、恐らく多くの方はマユツバと感じるのではないかと思います。

確証を用意しているわけではないのでマユツバと思っていただいてよいのですが、そのような問題意識でこれまで一貫してこのブログで検討していることに興味をもっていただければ幸いです。

データベースでは花輪関連語は次の63件がヒットします。

小字「花輪」のヒット(21市町の範囲)

これをGoogle earth proにプロットすると次のようになります。

千葉県21市町における小字「花輪」の分布

Google earth proによる

白網は21市町域

位置情報はアドレスマッチングにより作成(小字が属する大字の中心位置にプロット)。

この図を地理院地図色別標高図を下敷きに描くと次のようになります。

千葉県21市町における小字「花輪」の分布

Google earth proによる

地理院地図色別標高図を表示

花輪の検討はブログ開始直後に集中して行ったことがあります。縄文語起源らしいということがわかりました。

2011.06.04記事「花見川の語源7 アイヌ語源説の取り下げ」参照

一方、旧石器時代の狩について検討を深めました。現在の台地崖の比高は20mから最大30mですが、旧石器時代にはそれが60mから最大90mありました。その崖を利用して旧石器時代の狩が行われていました。

2014.09.04記事「旧石器遺跡分布から推定する狩方法」等多数記事参照

旧石器時代の狩方法は縄文時代にも継続していて、崖を利用した狩の跡が各所で見つかっています。

ブログ花見川流域を歩く番外編の2015.04.20記事「千葉市内野第1遺跡 縄文時代大規模落し穴シカ猟」等参照

さて、このような背景情報を念頭に、旧石器時代遺跡プロット図を作成してみました。

旧石器時代遺跡プロット図

Google earth proによる

基図は地理院地図色別標高図

旧石器時代遺跡情報はふさの国ナビゲーション(千葉県教育委員会)より取得し、アドレスマッチングによりプロット

崖比高の大きい所(つまり狩適地)に旧石器時代遺跡がプロットされます。

この分布図と花輪分布図は大変似ているように見えます。

花輪分布も同じく崖の比高が大きい所に分布しているように見えます。

花輪分布図も旧石器時代遺跡プロット図も双方がアドレスマッチングによるもので、精細な地形との関係は不明ですが、崖の比高が大きいか小さいかという地勢大局との対応を見るには不都合のない精度であると考えます。

二つの分布図の分布パターンが似ていることは、小字花輪の起源が旧石器時代・縄文時代の狩に関係しているとの仮説に重要な手掛かりを与えます。

1箇所2箇所あるいは少数箇所の小字名称の検討では限界がありますが、小字の広域分布が明らかになると、それまで不可能であった空間的(地理的)分析が可能となります。

花輪はその格好の例になると考えます。

……………………………………………………………………

参考 縄文時代遺跡プロット図

縄文時代遺跡プロット図

Google earth proによる

基図は地理院地図色別標高図

縄文時代遺跡情報はふさの国ナビゲーション(千葉県教育委員会)より取得し、アドレスマッチングによりプロット

情報量が多くなりすぎて見づらくなっています。

縄文時代遺跡は旧石器時代の様に狩だけではなく他の様々な活動も遺跡に残ります。

このプロット図から狩に関連する情報を抽出すれば(あるいは狩以外の活動の情報を除去すれば)、その情報は花輪起源の説明に役立つ情報を提供することになると想定します。

……………………………………………………………………

参考までに小字花輪と旧石器時代遺跡の各ヒートマップを作成して番外編に掲載しました。

花見川流域を歩く番外編2015.08.18記事「小字花輪と旧石器時代遺跡のヒートマップ作成」参照

小字DB活用効果の展望シリーズ 終

この記事では、作業途中の千葉県小字データベース2万件を使って、小字「花輪」を例に、データベース活用効果の可能性について考えます。

これまでの検討では「香取」は中世の例でした。「白幡」は古墳時代の例でした。「花輪」は旧石器時代に遡ると考えています。

「花輪」という小字が旧石器時代に遡るという話を聞くと、恐らく多くの方はマユツバと感じるのではないかと思います。

確証を用意しているわけではないのでマユツバと思っていただいてよいのですが、そのような問題意識でこれまで一貫してこのブログで検討していることに興味をもっていただければ幸いです。

データベースでは花輪関連語は次の63件がヒットします。

小字「花輪」のヒット(21市町の範囲)

これをGoogle earth proにプロットすると次のようになります。

Google earth proによる

白網は21市町域

位置情報はアドレスマッチングにより作成(小字が属する大字の中心位置にプロット)。

この図を地理院地図色別標高図を下敷きに描くと次のようになります。

千葉県21市町における小字「花輪」の分布

Google earth proによる

地理院地図色別標高図を表示

花輪の検討はブログ開始直後に集中して行ったことがあります。縄文語起源らしいということがわかりました。

2011.06.04記事「花見川の語源7 アイヌ語源説の取り下げ」参照

一方、旧石器時代の狩について検討を深めました。現在の台地崖の比高は20mから最大30mですが、旧石器時代にはそれが60mから最大90mありました。その崖を利用して旧石器時代の狩が行われていました。

2014.09.04記事「旧石器遺跡分布から推定する狩方法」等多数記事参照

旧石器時代の狩方法は縄文時代にも継続していて、崖を利用した狩の跡が各所で見つかっています。

ブログ花見川流域を歩く番外編の2015.04.20記事「千葉市内野第1遺跡 縄文時代大規模落し穴シカ猟」等参照

さて、このような背景情報を念頭に、旧石器時代遺跡プロット図を作成してみました。

旧石器時代遺跡プロット図

Google earth proによる

基図は地理院地図色別標高図

旧石器時代遺跡情報はふさの国ナビゲーション(千葉県教育委員会)より取得し、アドレスマッチングによりプロット

崖比高の大きい所(つまり狩適地)に旧石器時代遺跡がプロットされます。

この分布図と花輪分布図は大変似ているように見えます。

花輪分布も同じく崖の比高が大きい所に分布しているように見えます。

花輪分布図も旧石器時代遺跡プロット図も双方がアドレスマッチングによるもので、精細な地形との関係は不明ですが、崖の比高が大きいか小さいかという地勢大局との対応を見るには不都合のない精度であると考えます。

二つの分布図の分布パターンが似ていることは、小字花輪の起源が旧石器時代・縄文時代の狩に関係しているとの仮説に重要な手掛かりを与えます。

1箇所2箇所あるいは少数箇所の小字名称の検討では限界がありますが、小字の広域分布が明らかになると、それまで不可能であった空間的(地理的)分析が可能となります。

花輪はその格好の例になると考えます。

……………………………………………………………………

参考 縄文時代遺跡プロット図

縄文時代遺跡プロット図

Google earth proによる

基図は地理院地図色別標高図

縄文時代遺跡情報はふさの国ナビゲーション(千葉県教育委員会)より取得し、アドレスマッチングによりプロット

情報量が多くなりすぎて見づらくなっています。

縄文時代遺跡は旧石器時代の様に狩だけではなく他の様々な活動も遺跡に残ります。

このプロット図から狩に関連する情報を抽出すれば(あるいは狩以外の活動の情報を除去すれば)、その情報は花輪起源の説明に役立つ情報を提供することになると想定します。

……………………………………………………………………

参考までに小字花輪と旧石器時代遺跡の各ヒートマップを作成して番外編に掲載しました。

花見川流域を歩く番外編2015.08.18記事「小字花輪と旧石器時代遺跡のヒートマップ作成」参照

小字DB活用効果の展望シリーズ 終

2015年8月17日月曜日

小字DB活用効果の展望 2(例 白幡)

小字地名データベース作成活用プロジェクト 27

この記事では、作業途中の千葉県小字データベース2万件を使って、小字「白幡」を例に、データベース活用効果の可能性について考えます。

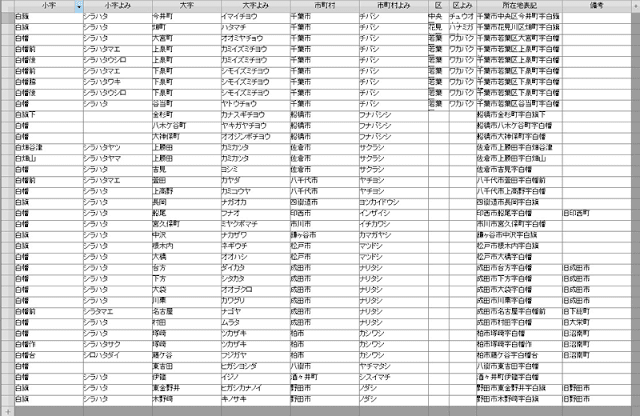

データベースで白幡・白旗・白畑・(読みシラハタ、シロハタ)等をキーワードに検索すると次の36件がヒットしました。

小字「白幡」のヒット(21市町の範囲)

14市町から白幡(以下白幡・白旗等を白幡で扱います)がヒットしています。

これらすべての白幡を地図に示すと次のようになります。

千葉県21市町における小字「白幡」の分布

Google earth proによる

白網は21市町域

位置情報はアドレスマッチングにより作成(小字が属する大字の中心位置にプロット)。

小字白幡はこれまで興味の対象として折に触れて記事を書いてきました。

記事例

2015.02.08記事「古墳時代の鍛冶遺跡-妙見信仰-秦氏」

2015.04.21記事「八千代市白幡前遺跡 古代寺院関連地名」

2015.05.09記事「四街道市小字地名データベース完成」

2015.06.27記事「古代遺跡名称に多く現れる「白幡」」

白幡は新羅系渡来人の秦氏の居所を意味すると想定し、古墳時代における鍛冶遺跡や交通拠点と関わりがありそうだと考えています。

つまり古墳時代の渡来人による技術的・文化的拠点と、小字白幡がきわめて密接な関係にあるのではないかと考えています。

さらに奈良時代になると、小字白幡が示す技術的・文化的拠点がさらに発展し、漢字の使用拠点(墨書土器多出地点)や軍事氏族拠点(蝦夷戦争で陸奥国へ出征する集団の拠点)になったのではないだろうかと想像しています。古代寺院との関連も濃厚です。

下総で多い奈良時代丈部氏族は古墳時代の小字白幡住民である渡来人秦氏の流れではないかと空想しています。

このような想像・空想は例えば上田正昭著「渡来の古代史」(角川選書)などの書物から得た知識に刺激されて考えているものです。

小字データベースにより白幡の分布が明らかになると、それらの白幡と関連地名や発掘情報との関連を検討できるようになります。

例えば、古代の殺牛祭神を地名にとどめたと考えることができる「牛喰」「牛殺し」などの地名分布と白幡の分布は密接な関係にあります。

小字「牛喰い」「牛殺し」関連地名の分布

八千代市萱田に牛喰と牛喰下が、四街道市栗山に牛喰山が鹿渡に牛コロ作が分布しています。

八千代市の小字の分布は次図に示すように白幡前と牛喰が隣接していて、牛喰の場所が白幡そのものである可能性が濃厚です。

八千代市の小字白幡前と牛喰の位置

「八千代市小字図」(「八千代市の歴史 資料編 近代・現代Ⅲ 石造文化財」(八千代市発行)別添附録)から引用

一方四街道市の白旗と牛喰山は小谷津を挟んで数百メートルの近距離にあり、関連がうかがわれます。牛コロ作(牛殺し作の略と考える)の位置は白旗から2km程離れていますが鹿島川の同じ支谷津の流域にあり、ある程度の関連がある可能性を排除できません。

八千代市の小字白旗と牛喰山、牛コロ作の位置

小字中心位置は資料「土地宝典」によるもので正確です。

基図は旧版1/25000地形図(千葉県東部、佐倉、各大正14年測量)

これらの検討から小字の情報だけからでも、古代の出来事に強い関心を持つことができます。

さらに、これらの情報と発掘情報を重ねると説得力ある検討ができると思います。

八千代市の白幡については白幡前遺跡が、四街道市の白旗については呼戸遺跡や鐘塚遺跡が対応すると考えます。

小字データベースが完成して、白幡の分布がより広域的に判明した段階で、白幡をキーワードにした検討を総合的に行いたいと考えています。

広域を対象とした小字分布の検討はこれまで事実上不可能でしたが、小字データベースが完成すれば解禁となります。

……………………………………………………………………

参考 白幡分布図

千葉県21市町における小字「白幡」の分布

Google earth proによる

千葉県21市町における小字「白幡」の分布

Google earth proによる

地理院地図色別標高図を表示

参考 ブログ「花見川流域を歩く番外編」に2015.08.17記事「四街道市における小字位置情報の取得」を掲載しました。

この記事では、作業途中の千葉県小字データベース2万件を使って、小字「白幡」を例に、データベース活用効果の可能性について考えます。

データベースで白幡・白旗・白畑・(読みシラハタ、シロハタ)等をキーワードに検索すると次の36件がヒットしました。

小字「白幡」のヒット(21市町の範囲)

14市町から白幡(以下白幡・白旗等を白幡で扱います)がヒットしています。

これらすべての白幡を地図に示すと次のようになります。

千葉県21市町における小字「白幡」の分布

Google earth proによる

白網は21市町域

位置情報はアドレスマッチングにより作成(小字が属する大字の中心位置にプロット)。

小字白幡はこれまで興味の対象として折に触れて記事を書いてきました。

記事例

2015.02.08記事「古墳時代の鍛冶遺跡-妙見信仰-秦氏」

2015.04.21記事「八千代市白幡前遺跡 古代寺院関連地名」

2015.05.09記事「四街道市小字地名データベース完成」

2015.06.27記事「古代遺跡名称に多く現れる「白幡」」

白幡は新羅系渡来人の秦氏の居所を意味すると想定し、古墳時代における鍛冶遺跡や交通拠点と関わりがありそうだと考えています。

つまり古墳時代の渡来人による技術的・文化的拠点と、小字白幡がきわめて密接な関係にあるのではないかと考えています。

さらに奈良時代になると、小字白幡が示す技術的・文化的拠点がさらに発展し、漢字の使用拠点(墨書土器多出地点)や軍事氏族拠点(蝦夷戦争で陸奥国へ出征する集団の拠点)になったのではないだろうかと想像しています。古代寺院との関連も濃厚です。

下総で多い奈良時代丈部氏族は古墳時代の小字白幡住民である渡来人秦氏の流れではないかと空想しています。

このような想像・空想は例えば上田正昭著「渡来の古代史」(角川選書)などの書物から得た知識に刺激されて考えているものです。

小字データベースにより白幡の分布が明らかになると、それらの白幡と関連地名や発掘情報との関連を検討できるようになります。

例えば、古代の殺牛祭神を地名にとどめたと考えることができる「牛喰」「牛殺し」などの地名分布と白幡の分布は密接な関係にあります。

小字「牛喰い」「牛殺し」関連地名の分布

八千代市萱田に牛喰と牛喰下が、四街道市栗山に牛喰山が鹿渡に牛コロ作が分布しています。

八千代市の小字の分布は次図に示すように白幡前と牛喰が隣接していて、牛喰の場所が白幡そのものである可能性が濃厚です。

八千代市の小字白幡前と牛喰の位置

「八千代市小字図」(「八千代市の歴史 資料編 近代・現代Ⅲ 石造文化財」(八千代市発行)別添附録)から引用

一方四街道市の白旗と牛喰山は小谷津を挟んで数百メートルの近距離にあり、関連がうかがわれます。牛コロ作(牛殺し作の略と考える)の位置は白旗から2km程離れていますが鹿島川の同じ支谷津の流域にあり、ある程度の関連がある可能性を排除できません。

八千代市の小字白旗と牛喰山、牛コロ作の位置

小字中心位置は資料「土地宝典」によるもので正確です。

基図は旧版1/25000地形図(千葉県東部、佐倉、各大正14年測量)

これらの検討から小字の情報だけからでも、古代の出来事に強い関心を持つことができます。

さらに、これらの情報と発掘情報を重ねると説得力ある検討ができると思います。

八千代市の白幡については白幡前遺跡が、四街道市の白旗については呼戸遺跡や鐘塚遺跡が対応すると考えます。

小字データベースが完成して、白幡の分布がより広域的に判明した段階で、白幡をキーワードにした検討を総合的に行いたいと考えています。

広域を対象とした小字分布の検討はこれまで事実上不可能でしたが、小字データベースが完成すれば解禁となります。

……………………………………………………………………

参考 白幡分布図

千葉県21市町における小字「白幡」の分布

Google earth proによる

千葉県21市町における小字「白幡」の分布

Google earth proによる

地理院地図色別標高図を表示

参考 ブログ「花見川流域を歩く番外編」に2015.08.17記事「四街道市における小字位置情報の取得」を掲載しました。

2015年8月16日日曜日

小字DB活用効果の展望 1(例 香取)

小字地名データベース作成活用プロジェクト 26

千葉県小字データベースの作業が進み21市町村分2万を超える小字データベースが使えるようになりました。

花見川流域だけでなく、下総国領域を視野に入れる問題意識をデータベースに投影すれば、応答がある状態になってきました。

この記事では小字「香取」を例に、データベース活用効果の可能性について考えます。

データベースで香取を検索すると次の27件がヒットしました。

小字「香取」のヒット(21市町の範囲)

市川市以外に八千代市、松戸市、柏市、野田市、栄町、成田市からも香取がヒットしています。

これらすべての香取を地図に示すと次のようになります。

千葉県21市町における小字「香取」の分布

Google earth proによる

白網は21市町域

位置情報はアドレスマッチングにより作成(小字が属する大字の中心位置にプロット)。

このうち、市川市の香取については香取神宮が設置した河関(徴税所)との関連をすでに検討しました。

2015.07.22記事「市川市香取について」等参照

「海夫注文」に載る津と香取社の河関

松戸の香取(香取後)も香取社の河関との関連で捉えることができそうです。

野田に沢山ある香取は市川や松戸の例を敷衍すると、太日川(江戸川)と蘭沼(常陸川、現在の利根川筋)を結ぶ船越あるいは水路という水運交通上の要衝(香取の海水系と東京湾水系を結ぶ要衝)の香取神宮河関であった可能性が考えられます。

参考 刀禰古代(約千年)水脈想定図、衣川流海古代(約千年)水脈想定図

吉田東伍著「利根治水論考」より引用

参考 寛永初年水脈図

吉田東伍著「利根治水論考」より引用

(17世紀初め頃の利根川東遷直後の様子)

野田の香取が香取神宮河関に関連するものならば、利根川東遷以前に現在の利根川筋と江戸川の間に濃密な水運交通が存在したことが明らかになりますから、おそらくこれまであまり知られていなかった情報になると思います。

そのような発想を続けると、柏の香取は手賀沼と江戸川の間の船越に香取神宮河関が存在したことになり、この場所が古代における東海道の茜津駅家付近ですから興味が強まります。

八千代市の香取がもし同じようなものであるならば、中世には香取の海から船橋方面に抜ける船越があったことになります。

以上の記述は、検索してヒットした香取情報とこれまでこのブログで検討してきた結果を照合して得られる第一印象的な感想です。

感想ではありますが、大変刺激的で検討意欲をそそるものです。

時代的には中近世のことになると思いますが、文書からは得られない貴重な情報が得られる可能性を感じます。

このように、小字データベースの活用効果は大変大きなものがあると感じます。

検索可能な広域小字データベースというものが世の中に存在していないので、その活用効果の可能性はまだ誰も知らないのです。

千葉県小字データベース完成後、香取について本格的な検討をしたいと思います。

……………………………………………………………………

参考 香取分布図

千葉県21市町における小字「香取」の分布

Google earth proによる

千葉県21市町における小字「香取」の分布

Google earth proによる

地理院地図標準地図を同時表示

千葉県21市町における小字「香取」の分布

Google earth proによる

地理院地図色別標高図を表示

参考 ブログ「花見川流域を歩く番外編」2015.08.16記事「参考 千葉県北西部における小字「香取」分布説明動画」に小字「香取」分布の説明空撮動画を掲載しました。

千葉県小字データベースの作業が進み21市町村分2万を超える小字データベースが使えるようになりました。

花見川流域だけでなく、下総国領域を視野に入れる問題意識をデータベースに投影すれば、応答がある状態になってきました。

この記事では小字「香取」を例に、データベース活用効果の可能性について考えます。

データベースで香取を検索すると次の27件がヒットしました。

小字「香取」のヒット(21市町の範囲)

市川市以外に八千代市、松戸市、柏市、野田市、栄町、成田市からも香取がヒットしています。

これらすべての香取を地図に示すと次のようになります。

千葉県21市町における小字「香取」の分布

Google earth proによる

白網は21市町域

位置情報はアドレスマッチングにより作成(小字が属する大字の中心位置にプロット)。

このうち、市川市の香取については香取神宮が設置した河関(徴税所)との関連をすでに検討しました。

2015.07.22記事「市川市香取について」等参照

「海夫注文」に載る津と香取社の河関

松戸の香取(香取後)も香取社の河関との関連で捉えることができそうです。

野田に沢山ある香取は市川や松戸の例を敷衍すると、太日川(江戸川)と蘭沼(常陸川、現在の利根川筋)を結ぶ船越あるいは水路という水運交通上の要衝(香取の海水系と東京湾水系を結ぶ要衝)の香取神宮河関であった可能性が考えられます。

参考 刀禰古代(約千年)水脈想定図、衣川流海古代(約千年)水脈想定図

吉田東伍著「利根治水論考」より引用

参考 寛永初年水脈図

吉田東伍著「利根治水論考」より引用

(17世紀初め頃の利根川東遷直後の様子)

野田の香取が香取神宮河関に関連するものならば、利根川東遷以前に現在の利根川筋と江戸川の間に濃密な水運交通が存在したことが明らかになりますから、おそらくこれまであまり知られていなかった情報になると思います。

そのような発想を続けると、柏の香取は手賀沼と江戸川の間の船越に香取神宮河関が存在したことになり、この場所が古代における東海道の茜津駅家付近ですから興味が強まります。

八千代市の香取がもし同じようなものであるならば、中世には香取の海から船橋方面に抜ける船越があったことになります。

以上の記述は、検索してヒットした香取情報とこれまでこのブログで検討してきた結果を照合して得られる第一印象的な感想です。

感想ではありますが、大変刺激的で検討意欲をそそるものです。

時代的には中近世のことになると思いますが、文書からは得られない貴重な情報が得られる可能性を感じます。

このように、小字データベースの活用効果は大変大きなものがあると感じます。

検索可能な広域小字データベースというものが世の中に存在していないので、その活用効果の可能性はまだ誰も知らないのです。

千葉県小字データベース完成後、香取について本格的な検討をしたいと思います。

……………………………………………………………………

参考 香取分布図

千葉県21市町における小字「香取」の分布

Google earth proによる

千葉県21市町における小字「香取」の分布

Google earth proによる

地理院地図標準地図を同時表示

千葉県21市町における小字「香取」の分布

Google earth proによる

地理院地図色別標高図を表示

参考 ブログ「花見川流域を歩く番外編」2015.08.16記事「参考 千葉県北西部における小字「香取」分布説明動画」に小字「香取」分布の説明空撮動画を掲載しました。

2015年8月15日土曜日

小字データベース完成領域が21市町に拡大

小字地名データベース作成活用プロジェクト 25

1 成田市等10市町の小字データベースの作成

千葉県地名大辞典(角川書店)附録小字一覧のうち、2015年7月、8月の作業で成田市等10市町の電子化を済ませ、旧下総国域の西半分21市町の小字データベースが完成しました。ExcelファイルとFile Makerファイルとして作成しています。

小字データベース作成市町村(2015.08.15)

これまでに作成したデータベースの小字数、大字数をまとめると次のようになります。

小字データベース作成範囲の小字数(2015.08.15)

2 千葉県小字データベース作成の展望

2015.06.26記事「市川市等5市の小字データベース完成」では次のような気持ちの変化を書いています。

……………………………………………………………………

当初、千葉県全域の小字データベース作成を夢見て、それを「野望」(身の程知らず)とまで表現していました。(2015.04.14記事「ささやかな野望」参照)

しかし、データベース作成に取り組む中で、作業の効率化を追求した結果、当初とくらべると高効率化作業が実現しました。千葉県全域の小字データベース作成は、「野望」から「出来るかもしれない」に変化し、現在は「確実に完成できる。問題はデータベース作成と他の活動に投入するパワーのバランス」になりました。

……………………………………………………………………

現在(2015.08.15)では「確実に完成できる。問題は特段存在しない。作業を急いでできるだけ早く完成させたい」という心情になっています。

この活動を、夢とか野望とか修飾していた時の心がウソのようです。

作業効率化が思いもよらず進展したことがこの心情変化の背景にあります。

特にキーボード快適化ソフトenthumbleの入手が大きな転機となりました。

ブログ花見川流域を歩く番外編「小字電子化作業効率の劇的改善」参照

小字データベースの作成領域が拡大するに従って、その活用効果が思っていた以上に大きなものであることに気が付きだしました。

活用効果の可能性については別記事で検討します。

1 成田市等10市町の小字データベースの作成

千葉県地名大辞典(角川書店)附録小字一覧のうち、2015年7月、8月の作業で成田市等10市町の電子化を済ませ、旧下総国域の西半分21市町の小字データベースが完成しました。ExcelファイルとFile Makerファイルとして作成しています。

小字データベース作成市町村(2015.08.15)

これまでに作成したデータベースの小字数、大字数をまとめると次のようになります。

小字データベース作成範囲の小字数(2015.08.15)

2 千葉県小字データベース作成の展望

2015.06.26記事「市川市等5市の小字データベース完成」では次のような気持ちの変化を書いています。

……………………………………………………………………

当初、千葉県全域の小字データベース作成を夢見て、それを「野望」(身の程知らず)とまで表現していました。(2015.04.14記事「ささやかな野望」参照)

しかし、データベース作成に取り組む中で、作業の効率化を追求した結果、当初とくらべると高効率化作業が実現しました。千葉県全域の小字データベース作成は、「野望」から「出来るかもしれない」に変化し、現在は「確実に完成できる。問題はデータベース作成と他の活動に投入するパワーのバランス」になりました。

……………………………………………………………………

現在(2015.08.15)では「確実に完成できる。問題は特段存在しない。作業を急いでできるだけ早く完成させたい」という心情になっています。

この活動を、夢とか野望とか修飾していた時の心がウソのようです。

作業効率化が思いもよらず進展したことがこの心情変化の背景にあります。

特にキーボード快適化ソフトenthumbleの入手が大きな転機となりました。

ブログ花見川流域を歩く番外編「小字電子化作業効率の劇的改善」参照

小字データベースの作成領域が拡大するに従って、その活用効果が思っていた以上に大きなものであることに気が付きだしました。

活用効果の可能性については別記事で検討します。

2015年8月14日金曜日

白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その6(文字の意味)

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.188 白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その6(文字の意味)

白幡前遺跡出土墨書土器を閲覧して、その感想を記事にしていますが、その最後として、文字の意味をどのように知ることができるか考えて見ました。

墨書土器のほとんどが1文字であり、文章を成していないので、その文字がどのような意味で使われたのか推測することは至難の業だと思います。

次のような特定の土器(片)とその墨書画像だけの情報からその意味を語ることは不可能です。

史料311番 生

史料569番 文

史料280番 ○

しかし、墨書土器情報に統計的空間的分析を加え、なおかつ他のさまざまな情報を付け加えると、少しずつ文字の意味があぶりだされてくると、素人ながら考えます。

このブログの検討でそのことを実感してきていますので、墨書土器の文字の意味をあぶりだすに必要な情報イメージをメモしておきます。

1 遺跡内墨書土器の統計的空間的分析

・文字別器種・記銘部位方向等の統計分析

・文字別の空間的偏在性の把握

2 遺跡内の他の遺構・遺物の統計的空間的分析結果との相関分析

・竪穴住居及び掘立柱建物、銙帯、ハマグリ、土器、道具、武器等の分析によるゾーン特性の把握

・把握したゾーン特性と墨書土器分析結果との相関分析

3 データベースを活用した千葉県(あるいは全国)の墨書土器情報の活用

千葉県内あるいは全国の墨書土器データにより「文字」の分布・器種記銘部位方向等の傾向を知り、遺跡内情報との関連を検討する。

白幡前遺跡の検討に入り、墨書土器というものが沢山出土しているらしいと知り、最初は人見知りならぬ遺物見知りしていて、できれば墨書土器は避けたいと考えたのですが、いつのまにかそのとりこになってしまいました。

文字の多くが既に発掘調査報告書で釈文されていて、情報として利用できること、ことばの辞書的な意味は現代人にも類推できること、また、ミッションを同じくする集団毎に同じ文字を使っているらしいと推定できることなどから、豊かな情報源であると感じたのです。

八千代市立郷土博物館のご好意により墨書土器現物を閲覧できて、大変有意義な体験になりました。

墨書土器閲覧感想を終ります。

白幡前遺跡出土墨書土器を閲覧して、その感想を記事にしていますが、その最後として、文字の意味をどのように知ることができるか考えて見ました。

墨書土器のほとんどが1文字であり、文章を成していないので、その文字がどのような意味で使われたのか推測することは至難の業だと思います。

次のような特定の土器(片)とその墨書画像だけの情報からその意味を語ることは不可能です。

史料311番 生

史料569番 文

史料280番 ○

しかし、墨書土器情報に統計的空間的分析を加え、なおかつ他のさまざまな情報を付け加えると、少しずつ文字の意味があぶりだされてくると、素人ながら考えます。

このブログの検討でそのことを実感してきていますので、墨書土器の文字の意味をあぶりだすに必要な情報イメージをメモしておきます。

1 遺跡内墨書土器の統計的空間的分析

・文字別器種・記銘部位方向等の統計分析

・文字別の空間的偏在性の把握

2 遺跡内の他の遺構・遺物の統計的空間的分析結果との相関分析

・竪穴住居及び掘立柱建物、銙帯、ハマグリ、土器、道具、武器等の分析によるゾーン特性の把握

・把握したゾーン特性と墨書土器分析結果との相関分析

3 データベースを活用した千葉県(あるいは全国)の墨書土器情報の活用

千葉県内あるいは全国の墨書土器データにより「文字」の分布・器種記銘部位方向等の傾向を知り、遺跡内情報との関連を検討する。

白幡前遺跡の検討に入り、墨書土器というものが沢山出土しているらしいと知り、最初は人見知りならぬ遺物見知りしていて、できれば墨書土器は避けたいと考えたのですが、いつのまにかそのとりこになってしまいました。

文字の多くが既に発掘調査報告書で釈文されていて、情報として利用できること、ことばの辞書的な意味は現代人にも類推できること、また、ミッションを同じくする集団毎に同じ文字を使っているらしいと推定できることなどから、豊かな情報源であると感じたのです。

八千代市立郷土博物館のご好意により墨書土器現物を閲覧できて、大変有意義な体験になりました。

墨書土器閲覧感想を終ります。

2015年8月13日木曜日

白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その5(釈文「廿」)

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.187 白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その5(釈文「廿」)

次の刻書土器は横棒に縦線2本が刻まれていて、「廿」の活字の基となった原初漢字です。

史料422番 廿

他の事例を示すと次のようになります。

白幡前遺跡出土 文字「廿」

「八千代市白幡前遺跡-萱田地区埋蔵文化財調査報告書Ⅴ-本文編」(1991、住宅都市整備公団首都圏都市開発本部・財団法人千葉県文化財センター)では釈文として「廿」を当てていて、意味は正確であると感じます。

しかし、意味は正確ですが、墨書図像と活字が正確に対応しません。活字の方が進化してしまったのだと思います。

一方、「千葉県の歴史 資料編古代別冊出土文字史料集成」(千葉県)及び「千葉県出土墨書土器・刻書土器データベース」(明治大学日本古代学研究所)では「廿」ではなく「廾」(キョウ)の活字を当てています。

「廾」は墨書図像と似ていますが、全く別の意味の漢字です。廿(にじゅう)の意味はありません。

横棒に縦線2本の活字が一般に使えないため、発掘調査報告書でつきとめた釈文「廿」がデータベースではあいまいな活字「廾」に改変されてしまっていて、現場における検討の積み上げが崩れてしまっているように感じます。

漢字「十」に関連する会意文字を次の列挙してみました。

十の会意文字

これらの会意文字は全て墨書土器の文字として出土しています。

千葉県墨書土器 十の会意文字の出土数

「廿」は「廾」の数で代替しました。

白幡前遺跡出土の文字「廿」は「つづら」と読むと推定しています。

また、2Fゾーンの掘立柱建物群近くから集中して出土していることから、葛籠(カズラで編んだかご)に軍用・官用等の衣服や関連調度品等をストックする倉庫があり、それを管理警備する集団が使った墨書土器ではないかと想定しています。

参考

2015.05.22記事「墨書土器文字「廿」(ツヅラ)の読解」

2015.05.23記事「墨書文字「廿」(ツヅラ)の拡散理由」

次の刻書土器は横棒に縦線2本が刻まれていて、「廿」の活字の基となった原初漢字です。

史料422番 廿

他の事例を示すと次のようになります。

白幡前遺跡出土 文字「廿」

「八千代市白幡前遺跡-萱田地区埋蔵文化財調査報告書Ⅴ-本文編」(1991、住宅都市整備公団首都圏都市開発本部・財団法人千葉県文化財センター)では釈文として「廿」を当てていて、意味は正確であると感じます。

しかし、意味は正確ですが、墨書図像と活字が正確に対応しません。活字の方が進化してしまったのだと思います。

一方、「千葉県の歴史 資料編古代別冊出土文字史料集成」(千葉県)及び「千葉県出土墨書土器・刻書土器データベース」(明治大学日本古代学研究所)では「廿」ではなく「廾」(キョウ)の活字を当てています。

「廾」は墨書図像と似ていますが、全く別の意味の漢字です。廿(にじゅう)の意味はありません。

横棒に縦線2本の活字が一般に使えないため、発掘調査報告書でつきとめた釈文「廿」がデータベースではあいまいな活字「廾」に改変されてしまっていて、現場における検討の積み上げが崩れてしまっているように感じます。

漢字「十」に関連する会意文字を次の列挙してみました。

十の会意文字

これらの会意文字は全て墨書土器の文字として出土しています。

千葉県墨書土器 十の会意文字の出土数

「廿」は「廾」の数で代替しました。

白幡前遺跡出土の文字「廿」は「つづら」と読むと推定しています。

また、2Fゾーンの掘立柱建物群近くから集中して出土していることから、葛籠(カズラで編んだかご)に軍用・官用等の衣服や関連調度品等をストックする倉庫があり、それを管理警備する集団が使った墨書土器ではないかと想定しています。

参考

2015.05.22記事「墨書土器文字「廿」(ツヅラ)の読解」

2015.05.23記事「墨書文字「廿」(ツヅラ)の拡散理由」

2015年8月12日水曜日

白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その4(釈文「廓」)

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.186 白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その4(釈文「廓」)

白幡前遺跡出土墨書土器を八千代市立郷土博物館で閲覧できる機会があり、その感想をシリーズ記事で書いています。

この記事ではなぜ「廓」が読めたのか、検討してみました。

次の墨書土器は「廓」と釈文されています。

史料586番 廓

もちろん私は、この墨書をはじめて見て「なるほど廓だ」とは納得できません。

以前、別の件で同じく八千代市立郷土博物館の研究員の方に古地図の記載文について、その読み方を教えていただいたことがあります。

2011.11.01記事「絵図注記文字の解読を教えていただく」参照

その時、「くずし字辞典」のような資料をみせていただきました。

くずし字辞典のような資料があるということは、くずし字を解読する専門技術が存在しているのだと思います。

しかし、漢字を図像として捉え、それを転写するように書くことも多い墨書土器の文字釈文は、既存のくずし字辞典のような資料だけでできるとは思えません。

白幡前遺跡を発掘して墨書土器の文字を釈文した方は恐らく、類似の文字図像を集めて検討し、他遺跡の研究成果等も参照して、徐々に釈文の正確性を高めていったのだと思います。

さて、千葉県出土墨書土器・刻書土器データベース(明治大学日本古代学研究所)では墨書・刻書の図像を見ることができます。

「廓」を検索して、「廓」の図像だけを次々に見ることができます。

実際に次々に見てみました。

そうすると、くずし字の知識は全くゼロの私ですが、史料586番の墨書をなぜ「廓」と釈文したのかという理由を素人なりに理解できました。

自分なりに「廓」がくずされる様子を次のようにイメージしてみました。

文字「廓」のくずしイメージ

史料586番は、まだれの中の右側の構成要素であるおおざとが、右ではなく、下に移動しているくずしであることを理解しました。

釈文という行為は極めて高度な専門性を必要とする技術であると改めて理解しました。

白幡前遺跡出土墨書土器を八千代市立郷土博物館で閲覧できる機会があり、その感想をシリーズ記事で書いています。

この記事ではなぜ「廓」が読めたのか、検討してみました。

次の墨書土器は「廓」と釈文されています。

史料586番 廓

もちろん私は、この墨書をはじめて見て「なるほど廓だ」とは納得できません。

以前、別の件で同じく八千代市立郷土博物館の研究員の方に古地図の記載文について、その読み方を教えていただいたことがあります。

2011.11.01記事「絵図注記文字の解読を教えていただく」参照

その時、「くずし字辞典」のような資料をみせていただきました。

くずし字辞典のような資料があるということは、くずし字を解読する専門技術が存在しているのだと思います。

しかし、漢字を図像として捉え、それを転写するように書くことも多い墨書土器の文字釈文は、既存のくずし字辞典のような資料だけでできるとは思えません。

白幡前遺跡を発掘して墨書土器の文字を釈文した方は恐らく、類似の文字図像を集めて検討し、他遺跡の研究成果等も参照して、徐々に釈文の正確性を高めていったのだと思います。

さて、千葉県出土墨書土器・刻書土器データベース(明治大学日本古代学研究所)では墨書・刻書の図像を見ることができます。

「廓」を検索して、「廓」の図像だけを次々に見ることができます。

実際に次々に見てみました。

そうすると、くずし字の知識は全くゼロの私ですが、史料586番の墨書をなぜ「廓」と釈文したのかという理由を素人なりに理解できました。

自分なりに「廓」がくずされる様子を次のようにイメージしてみました。

文字「廓」のくずしイメージ

史料586番は、まだれの中の右側の構成要素であるおおざとが、右ではなく、下に移動しているくずしであることを理解しました。

釈文という行為は極めて高度な専門性を必要とする技術であると改めて理解しました。

2015年8月11日火曜日

白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その3(記銘部位方向と心の込め方)

花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.185 白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その3(記銘部位方向と心の込め方)

2015.08.10記事「白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その2(記銘部位)」で底部内面に記名している墨書土器は祈願ツールとして、心がこもっていると考えました。

体部外面横位に記銘された墨書土器は次の理由から祈願ツールとしては心がこもったツールではないと感じています。

・土器を使うときにみえる文字は横位であり、ぞんざいな感じがする。

・土器を伏せて棚に置いている時も、文字は横位であり、ぞんざいな感じがする。

そのぞんざいな感じがする体部外面横位の史料586番と史料246番を見ていると、同じ外面横位でも文字の方向が異なることに気が付きました。

この土器外面横位の方向の違いはデータベースでは識別されていません。

史料586番 廓

史料246番 器

史料586番廓は土器の縁を左手の親指と4本の指で挟んで持って、右手で書いたものと考えます。(この土器の持ち方を縁持ちと呼ぶことにします。)

史料246番器は土器の底を左手の5本指全部を使って持って、右手で書いたものと考えます。(この土器の持ち方を底持ちと呼ぶことにします。)

この違いは実務的に考えれば縁持ちの方がしっかり持てるので合理的な持ち方です。実際に体部外面横位の文字はほとんど縁持ちでかかれています。

しかし、祈願ツールとしての土器に墨書をする時の心が澄みわたっていて、墨書土器による祈願が形骸化していなければ、土器に対する扱いは必ず丁寧なものになると考えます。

土器の持ち方の丁寧さは底持ちの方が上であり、縁持ちは丁寧さに欠けると考えます。

その心性は、現代人が茶碗を持つとき、縁をつまんで持つより、底から持つ方が丁寧な持ち方であると感じることに引き継がれてきています。

よって、同じ体部外面横位の記銘でも、祈願ツール作成の心構えの違いを見つけだすことができました。

底持ちと縁持ちの出土例は廓を例にすると下表のように3:36の割合です。

白幡前遺跡出土墨書土器の記銘部位・方向の例

墨書土器の中で体部外面横位の記銘が大変多く、さらにそのほとんどが縁持ちで書かれているということから、墨書土器の原義は祈願ツールであるにしても、そのツールを使った祈願行為は形骸化していた側面があることを察します。

墨書土器の記銘部位と記銘方向を分類して、祈願の心の込め方の強弱順に並べると次のようになります。

墨書土器の記銘部位と記銘方向

墨書土器の文字毎に、あるいはゾーン毎に記名部位・方向を詳しく分析すると、古代人の心の片鱗を知ることができ、当時の社会の様子をうかがえる有用な情報を得ることができると見立てます。

2015.08.10記事「白幡前遺跡出土墨書土器の閲覧 その2(記銘部位)」で底部内面に記名している墨書土器は祈願ツールとして、心がこもっていると考えました。

体部外面横位に記銘された墨書土器は次の理由から祈願ツールとしては心がこもったツールではないと感じています。

・土器を使うときにみえる文字は横位であり、ぞんざいな感じがする。

・土器を伏せて棚に置いている時も、文字は横位であり、ぞんざいな感じがする。

そのぞんざいな感じがする体部外面横位の史料586番と史料246番を見ていると、同じ外面横位でも文字の方向が異なることに気が付きました。

この土器外面横位の方向の違いはデータベースでは識別されていません。

史料586番 廓

史料246番 器

史料586番廓は土器の縁を左手の親指と4本の指で挟んで持って、右手で書いたものと考えます。(この土器の持ち方を縁持ちと呼ぶことにします。)

史料246番器は土器の底を左手の5本指全部を使って持って、右手で書いたものと考えます。(この土器の持ち方を底持ちと呼ぶことにします。)

この違いは実務的に考えれば縁持ちの方がしっかり持てるので合理的な持ち方です。実際に体部外面横位の文字はほとんど縁持ちでかかれています。

しかし、祈願ツールとしての土器に墨書をする時の心が澄みわたっていて、墨書土器による祈願が形骸化していなければ、土器に対する扱いは必ず丁寧なものになると考えます。

土器の持ち方の丁寧さは底持ちの方が上であり、縁持ちは丁寧さに欠けると考えます。

その心性は、現代人が茶碗を持つとき、縁をつまんで持つより、底から持つ方が丁寧な持ち方であると感じることに引き継がれてきています。

よって、同じ体部外面横位の記銘でも、祈願ツール作成の心構えの違いを見つけだすことができました。

底持ちと縁持ちの出土例は廓を例にすると下表のように3:36の割合です。

白幡前遺跡出土墨書土器の記銘部位・方向の例

墨書土器の中で体部外面横位の記銘が大変多く、さらにそのほとんどが縁持ちで書かれているということから、墨書土器の原義は祈願ツールであるにしても、そのツールを使った祈願行為は形骸化していた側面があることを察します。

墨書土器の記銘部位と記銘方向を分類して、祈願の心の込め方の強弱順に並べると次のようになります。

墨書土器の記銘部位と記銘方向

墨書土器の文字毎に、あるいはゾーン毎に記名部位・方向を詳しく分析すると、古代人の心の片鱗を知ることができ、当時の社会の様子をうかがえる有用な情報を得ることができると見立てます。

登録:

投稿 (Atom)