縄文後期イナウ似木製品の観察と解釈例 3

1 木製品上と下の削りの様子

木製品上は平らで滑らか丁寧な削りとなっています。下は尖りかつ荒削りとなっています。

また上にある刻印の一つ(刻印1とします)が下にある枝基部と丸木を輪切りにしたとき180度の位置関係にありA面B面を分ける役割をしています。

さらに刻印1近くの枝が掃われていますので、下にある枝基部が意匠上意図して残されたことがわかります。

木製品上と下の削りの様子

2 意匠として1つの枝基部を残している様子

丸木から出っ張って存在する枝基部はその近くの枝が根本から掃われているので、意匠上の役割を持って残されたと考えることができます。この枝基部と刻印1が丸木を輪切りにしたとき180度の位置関係にあることから、この枝基部と刻印1はこの木製品の基本構造を作っていると考えます。

意匠として1つの枝基部を残している様子

3 木製品の基本構造

丸木端が平らで滑らかな方が上、尖って荒削りの方が下であり、そのような上下関係でこの木製品は使われたと考えます。

刻印1と枝基部が丸木をA面とB面に分けていて、A面とB面で異なる彫刻がなされています。

木製品の基本構造

次の記事で木製品彫刻や造形の跡の詳細を観察します。

2018年8月16日木曜日

2018年8月15日水曜日

縄文後期イナウ似木製品写真の解像度

縄文後期イナウ似木製品の観察と解釈例 2

1 閲覧写真

千葉県教育委員会から許可を得て閲覧した写真(電子ファイルを入手した写真)は次の10枚です。

閲覧した木製品と出土状況写真

2 木製品写真の解像度

木製品写真はPhotoshopによる調整を経て次のような鮮明な写真として分析できるようになりました。

木製品の写真

この写真を拡大すると思いもかけないことでしたが、縄文人が道具をつかって作製したさまざまな跡を確認することができます。写真解像度の状況がとても素晴らしいものであることが確認できます。

木製品の写真解像度の状況

鋭利な石器でえぐられた状況(刻印された状況)だけでなく、穿孔した石器先端形状が同一であることまでわかります。また別の孔の存在も確認できます。当初想定した刻印と削り跡だけでなく、よりミクロな作製状況を観察できることが判りました。

3 発掘状況写真に木製品が写っていることが判明

木製品が出土したグリッド番号(4C09)の発掘状況写真を閲覧しましたが、この写真の中に木製品が写っていることを確認できました。

発掘状況写真に写っている丸木が木製品であることの確認

木製品の反り、枝やえぐれの一致から発掘状況写真に木製品が写っていることを確認できました。A面が上、B面が下で出土していることが判りました。上記2の写真でA面の表面は風化していて拡大すると少しけば立っていて、B面は表面が新鮮でありけば立ちがないため光っていることと対応します。縄文時代にこの木製品がこの場にA面を上に放置されたとき、一定期間A面が野ざらしになった状況を推察することができます。

発掘状況写真に木製品が写っていることが判ったので、写真撮影範囲と地図との対応関係から木製品出土場所を地図上でピンポイントで把握することもできました。

木製品出土位置の特定

参考 木製品出土グリッド付近

発掘状況写真から土器・焼骨・木片・土層と木製品との関係など、出土の状況が詳しく手に取るようにわかります。木製品がどのように利用され放置されたのか、出土状況写真から情報を得ることが出来ると確認できました。

つづく

1 閲覧写真

千葉県教育委員会から許可を得て閲覧した写真(電子ファイルを入手した写真)は次の10枚です。

閲覧した木製品と出土状況写真

2 木製品写真の解像度

木製品写真はPhotoshopによる調整を経て次のような鮮明な写真として分析できるようになりました。

木製品の写真

この写真を拡大すると思いもかけないことでしたが、縄文人が道具をつかって作製したさまざまな跡を確認することができます。写真解像度の状況がとても素晴らしいものであることが確認できます。

木製品の写真解像度の状況

鋭利な石器でえぐられた状況(刻印された状況)だけでなく、穿孔した石器先端形状が同一であることまでわかります。また別の孔の存在も確認できます。当初想定した刻印と削り跡だけでなく、よりミクロな作製状況を観察できることが判りました。

3 発掘状況写真に木製品が写っていることが判明

木製品が出土したグリッド番号(4C09)の発掘状況写真を閲覧しましたが、この写真の中に木製品が写っていることを確認できました。

発掘状況写真に写っている丸木が木製品であることの確認

木製品の反り、枝やえぐれの一致から発掘状況写真に木製品が写っていることを確認できました。A面が上、B面が下で出土していることが判りました。上記2の写真でA面の表面は風化していて拡大すると少しけば立っていて、B面は表面が新鮮でありけば立ちがないため光っていることと対応します。縄文時代にこの木製品がこの場にA面を上に放置されたとき、一定期間A面が野ざらしになった状況を推察することができます。

発掘状況写真に木製品が写っていることが判ったので、写真撮影範囲と地図との対応関係から木製品出土場所を地図上でピンポイントで把握することもできました。

木製品出土位置の特定

参考 木製品出土グリッド付近

発掘状況写真から土器・焼骨・木片・土層と木製品との関係など、出土の状況が詳しく手に取るようにわかります。木製品がどのように利用され放置されたのか、出土状況写真から情報を得ることが出来ると確認できました。

つづく

2018年8月14日火曜日

縄文後期イナウ似木製品の実見

縄文後期イナウ似木製品の観察と解釈例 1

現在、六通貝塚をはじめ大膳野南貝塚近隣遺跡検討を進めていますが、都合により上記テーマのシリーズ記事を割り込ませます。上記テーマは2017年9月~10月に連載記事で一度検討しましたが、今回そのとりまとめを行う中でより合理的解釈ができましたので再度記事化します。

1 西根遺跡出土木製品(杭状加工品)の実見

2017年6月28日に大多喜町に所在する千葉県教育委員会森宮分室にて西根遺跡出土木製品(杭状加工品)を実見することができました。液体に入れて特別に保存している木製品であり、閲覧申し込み時点では実見が実現できるかどうか確約がとれなかったのですが、当日実見することができました。

西根遺跡出土木製品(杭状加工品)

担当官の方に上面と下面を裏返して見せていもらいました。自分で手に取ることは不可であり、かつビニール袋と液体がなす反射光で手に取れる遺物観察とは大いに違う制限のある観察となりました。しかし、驚きの発見を3点にもわたってすることができました。発掘調査報告書記述には無い明瞭な細工2種と付属物を確認できたのです。

2 発掘調査報告書における木製品(杭状加工品)の記述

木製品(杭状加工品)は縄文時代河川敷から多量の加曽利B式土器とともに出土したもので、発掘調査報告書では次のように記載されています。

木製品(杭状加工品)の計測

発掘調査報告書の記述「2の杭は丸木を利用しており、下端は石斧等の刃の痕跡が明瞭に残る。上面は細かな調整痕がみられる。」

2杭 西根遺跡発掘調査報告書から引用

発掘調査報告書では別に出土した赤漆塗り飾弓については特別な調査検討が行われていますが、「杭状加工品」はこの上に引用した記述が全てになります。表皮がはがされた丸木の上下を石斧で成形したところまでの記述が全てです。スケッチもその記述に沿ったものになっています。

3 木製品実見での3つの発見

3-1 刻印の発見

2ヵ所に鋭利な石器で木をえぐった刻印の存在が確認できます。

刻印の発見

3-2 削り跡の発見

多数の斜めに丸木を削った跡の直線が多数存在しています。

削り跡の発見

3-3 小型棒状木製品の発見

袋に数点の小型棒状木製品が同封されています。小型棒状木製品のいくつかには黒く焦げた部分があります。小型棒状木製品はその形状から自然の小枝でないことが判ります。

同封小型棒状木製品

4 木製品が杭でないことを確信し写真分析を開始する

発掘調査報告書にはこの木製品の写真も掲載されていますので検討したところ刻印や削り跡が不鮮明に確認できます。木製品に存在する刻印や削り跡が精細写真として世の中に存在するのですから、写真を入手できれば詳しい分析が可能となります。

この木製品が杭ではなくイナウのような祭具ではないだろうかという疑いを強く持ちますから写真分析による詳細検討実施を決断しました。

早速木製品写真と発掘状況写真の閲覧申請を千葉県教育委員会に行い、写真を入手することができました。詳しい写真分析作業をスタートさせることができました。

つづく

現在、六通貝塚をはじめ大膳野南貝塚近隣遺跡検討を進めていますが、都合により上記テーマのシリーズ記事を割り込ませます。上記テーマは2017年9月~10月に連載記事で一度検討しましたが、今回そのとりまとめを行う中でより合理的解釈ができましたので再度記事化します。

1 西根遺跡出土木製品(杭状加工品)の実見

2017年6月28日に大多喜町に所在する千葉県教育委員会森宮分室にて西根遺跡出土木製品(杭状加工品)を実見することができました。液体に入れて特別に保存している木製品であり、閲覧申し込み時点では実見が実現できるかどうか確約がとれなかったのですが、当日実見することができました。

西根遺跡出土木製品(杭状加工品)

担当官の方に上面と下面を裏返して見せていもらいました。自分で手に取ることは不可であり、かつビニール袋と液体がなす反射光で手に取れる遺物観察とは大いに違う制限のある観察となりました。しかし、驚きの発見を3点にもわたってすることができました。発掘調査報告書記述には無い明瞭な細工2種と付属物を確認できたのです。

2 発掘調査報告書における木製品(杭状加工品)の記述

木製品(杭状加工品)は縄文時代河川敷から多量の加曽利B式土器とともに出土したもので、発掘調査報告書では次のように記載されています。

木製品(杭状加工品)の計測

発掘調査報告書の記述「2の杭は丸木を利用しており、下端は石斧等の刃の痕跡が明瞭に残る。上面は細かな調整痕がみられる。」

2杭 西根遺跡発掘調査報告書から引用

発掘調査報告書では別に出土した赤漆塗り飾弓については特別な調査検討が行われていますが、「杭状加工品」はこの上に引用した記述が全てになります。表皮がはがされた丸木の上下を石斧で成形したところまでの記述が全てです。スケッチもその記述に沿ったものになっています。

3 木製品実見での3つの発見

3-1 刻印の発見

2ヵ所に鋭利な石器で木をえぐった刻印の存在が確認できます。

刻印の発見

3-2 削り跡の発見

多数の斜めに丸木を削った跡の直線が多数存在しています。

削り跡の発見

3-3 小型棒状木製品の発見

袋に数点の小型棒状木製品が同封されています。小型棒状木製品のいくつかには黒く焦げた部分があります。小型棒状木製品はその形状から自然の小枝でないことが判ります。

同封小型棒状木製品

4 木製品が杭でないことを確信し写真分析を開始する

発掘調査報告書にはこの木製品の写真も掲載されていますので検討したところ刻印や削り跡が不鮮明に確認できます。木製品に存在する刻印や削り跡が精細写真として世の中に存在するのですから、写真を入手できれば詳しい分析が可能となります。

この木製品が杭ではなくイナウのような祭具ではないだろうかという疑いを強く持ちますから写真分析による詳細検討実施を決断しました。

早速木製品写真と発掘状況写真の閲覧申請を千葉県教育委員会に行い、写真を入手することができました。詳しい写真分析作業をスタートさせることができました。

つづく

2018年8月12日日曜日

六通貝塚 竪穴住居時期別分布の概観

六通貝塚竪穴住居の時期別分布図を作成して六通貝塚の様子を概観してみました。

1 時期別竪穴住居数

六通貝塚土器分類別竪穴住居数

土器分類が次の資料のように時期に対応していますからこのグラフは時期別竪穴住居数を表現します。

参考 六通貝塚集落盛衰イメージ

ア 時期別竪穴住居グラフ(土器分類別竪穴住居グラフ)は集落消長の様子を表現していると考える

発掘調査報告書では貝塚本体の発掘は行っていないので発掘情報は本当の六通貝塚の様子とは違う可能性があると述べています。しかし縁辺とはいえ貝層本体の西、北、東をふくめて多数箇所の発掘を行っているのですから出土土器分類の傾向は集落消長と無関係であることはあり得ません。大局的には六通貝塚の消長を捉えていると考えます。

イ 時期不詳竪穴住居が多いことの意義

出土土器分類から土器群を特定できた竪穴住居が19軒、土器群不詳の竪穴住居が21軒となります。21軒の竪穴住居からは出土土器が少ないか全くないために土器群を特定できません。この情報は大変重要な情報であると考えます。大膳野南貝塚でも漆喰貝層有竪穴住居からの出土物は多く時期特定ができるものが多いのとは反対に漆喰貝層無竪穴住居からの出土物は極めてすくなく時期特定ができないものが多くなっています。土器群不詳竪穴住居が全竪穴住居の半数以上であることから、六通貝塚においても大膳野南貝塚と同じように竪穴住居覆土層に貝層や遺物を残す上位階層住民と、貝層や遺物をほとんど残さない下位階層住民が半々のような割合で共住していた可能性があります。土器不詳竪穴住居が半数以上にのぼることは今後詳しく検討する価値のある情報です。

2 時期別竪穴住居分布(土器分類別竪穴住居分布)

時期別竪穴住居分布(土器分類別竪穴住居分布)をみてみると次のような特徴を捉えることができます。

1群(中期後葉)

1群期(加曽利EⅢ式期頃)には既に住居がありこのころ集落が開始しました。集落の始祖家族の住居ですからその全てがほぼ確実に貝塚下に存在していると考えられます。

2群(後期初頭)

2群期(称名寺式期頃)には拠点的集落が形成されていたと考えられます。住居数が急増した様子は15竪穴住居が貝層から離れた場所に存在していることからも捉えられます。

3群(後期前葉)…竪穴住居なし

3群期(堀之内式期頃)には土器数が急減し竪穴住居は検出されません。集落が縮小しました。(仮説…漁業に特化した近隣出先集落に人材が移動して、六通貝塚は管理機能中心になった。近隣出先集落建設による生業活動が成功する。)

4群(後期中葉)

4群期(加曽利B式期頃)には土器数が急増するが竪穴住居検出数は1にとどまります。3群期とくらべると集落の勢いが回復したと捉えられます。(仮説…海岸線後退による漁業環境劣化により近隣出先集落から人材が戻った。)

5群(後期後葉)

5群期(安行1式期頃)も集落の勢いは保持している。竪穴住居は3軒検出されている。

19、20竪穴住居が貝塚から離れた台地縁から検出されていて、拠点集落として発展している様子を窺うことができます。台地縁立地の19、20竪穴住居にどのような「機能」があったのか今後検討します。

6群(晩期前半)

6群期(安行2式期、前浦式期頃)になると土器数が急増し、竪穴住居検出数7軒となり集落のピークになる。(仮説…六通貝塚に人材を集中して行う生業活動が成功する。)

12、13、14、16竪穴住居が比較的密集していることから、この場所がこの時期(ピーク期)の集落中心の一つであったかもしれません。今後検討します。

7群(晩期後半)

7群期(晩期後半)になると土器数は急減し、竪穴住居検出数も1軒となり集落凋落を表現します。(仮説…拠点集落の終焉。)6群の9竪穴住居の傍に7群の10竪穴住居が位置していて、貝塚の中央というポイントが集落にとって特別重要な場所であったのかもしれません。今後検討します。

縄文時代時期不詳

時期不詳竪穴住居が貝塚の西と北・東に分布しています。この分布と6群(晩期前半、ピーク期)の貝塚南の竪穴住居密集とを関連づけて考察する価値があると予察します。集落内上位階層住民と下位階層住民の竪穴住居分布の様相がことなり、その結果がこれらの分布図に垣間見えている可能性があります。今後検討します。

参考

六通貝塚 全竪穴住居

1 時期別竪穴住居数

六通貝塚土器分類別竪穴住居数

土器分類が次の資料のように時期に対応していますからこのグラフは時期別竪穴住居数を表現します。

参考 六通貝塚集落盛衰イメージ

ア 時期別竪穴住居グラフ(土器分類別竪穴住居グラフ)は集落消長の様子を表現していると考える

発掘調査報告書では貝塚本体の発掘は行っていないので発掘情報は本当の六通貝塚の様子とは違う可能性があると述べています。しかし縁辺とはいえ貝層本体の西、北、東をふくめて多数箇所の発掘を行っているのですから出土土器分類の傾向は集落消長と無関係であることはあり得ません。大局的には六通貝塚の消長を捉えていると考えます。

イ 時期不詳竪穴住居が多いことの意義

出土土器分類から土器群を特定できた竪穴住居が19軒、土器群不詳の竪穴住居が21軒となります。21軒の竪穴住居からは出土土器が少ないか全くないために土器群を特定できません。この情報は大変重要な情報であると考えます。大膳野南貝塚でも漆喰貝層有竪穴住居からの出土物は多く時期特定ができるものが多いのとは反対に漆喰貝層無竪穴住居からの出土物は極めてすくなく時期特定ができないものが多くなっています。土器群不詳竪穴住居が全竪穴住居の半数以上であることから、六通貝塚においても大膳野南貝塚と同じように竪穴住居覆土層に貝層や遺物を残す上位階層住民と、貝層や遺物をほとんど残さない下位階層住民が半々のような割合で共住していた可能性があります。土器不詳竪穴住居が半数以上にのぼることは今後詳しく検討する価値のある情報です。

2 時期別竪穴住居分布(土器分類別竪穴住居分布)

時期別竪穴住居分布(土器分類別竪穴住居分布)をみてみると次のような特徴を捉えることができます。

1群(中期後葉)

1群期(加曽利EⅢ式期頃)には既に住居がありこのころ集落が開始しました。集落の始祖家族の住居ですからその全てがほぼ確実に貝塚下に存在していると考えられます。

2群(後期初頭)

2群期(称名寺式期頃)には拠点的集落が形成されていたと考えられます。住居数が急増した様子は15竪穴住居が貝層から離れた場所に存在していることからも捉えられます。

3群(後期前葉)…竪穴住居なし

3群期(堀之内式期頃)には土器数が急減し竪穴住居は検出されません。集落が縮小しました。(仮説…漁業に特化した近隣出先集落に人材が移動して、六通貝塚は管理機能中心になった。近隣出先集落建設による生業活動が成功する。)

4群(後期中葉)

4群期(加曽利B式期頃)には土器数が急増するが竪穴住居検出数は1にとどまります。3群期とくらべると集落の勢いが回復したと捉えられます。(仮説…海岸線後退による漁業環境劣化により近隣出先集落から人材が戻った。)

5群(後期後葉)

5群期(安行1式期頃)も集落の勢いは保持している。竪穴住居は3軒検出されている。

19、20竪穴住居が貝塚から離れた台地縁から検出されていて、拠点集落として発展している様子を窺うことができます。台地縁立地の19、20竪穴住居にどのような「機能」があったのか今後検討します。

6群(晩期前半)

6群期(安行2式期、前浦式期頃)になると土器数が急増し、竪穴住居検出数7軒となり集落のピークになる。(仮説…六通貝塚に人材を集中して行う生業活動が成功する。)

12、13、14、16竪穴住居が比較的密集していることから、この場所がこの時期(ピーク期)の集落中心の一つであったかもしれません。今後検討します。

7群(晩期後半)

7群期(晩期後半)になると土器数は急減し、竪穴住居検出数も1軒となり集落凋落を表現します。(仮説…拠点集落の終焉。)6群の9竪穴住居の傍に7群の10竪穴住居が位置していて、貝塚の中央というポイントが集落にとって特別重要な場所であったのかもしれません。今後検討します。

縄文時代時期不詳

時期不詳竪穴住居が貝塚の西と北・東に分布しています。この分布と6群(晩期前半、ピーク期)の貝塚南の竪穴住居密集とを関連づけて考察する価値があると予察します。集落内上位階層住民と下位階層住民の竪穴住居分布の様相がことなり、その結果がこれらの分布図に垣間見えている可能性があります。今後検討します。

参考

六通貝塚 全竪穴住居

2018年8月10日金曜日

全国遺跡報告総覧 千葉県資料が掲載

全国遺跡報告総覧サイトをなにげなく3年ぶりに開いてみると、なんと千葉県分が掲載されていてうれしくなりました。先月掲載されたばかりのようです。

3年前に新聞報道でこのサイト開設をしり、早速アクセスしたのですが千葉県分が空白であり、がっかりしたおぼえがあります。

2015.06.25記事「全国遺跡報告総覧」参照

掲載されている千葉県分報告書数は全部で77ですがなんとその中に大膳野南貝塚発掘調査報告書全4冊も含まれています。

千葉県の発掘調査報告書はおそらく万の単位に届くような多数にのぼりますが、その極一部でもこのサイトに掲載されたことはユーザーとして喜びます。今後掲載報告書が順次増加して遺跡情報アクセスのハードルが急速に低くなるこを期待します。

全国遺跡報告総覧サイト

掲載報告書数で色分けされた日本地図

空白県は2県のようです。

当初は報告書総数1.4万冊でしたが、今は2.2万冊になっています。

3年前に新聞報道でこのサイト開設をしり、早速アクセスしたのですが千葉県分が空白であり、がっかりしたおぼえがあります。

2015.06.25記事「全国遺跡報告総覧」参照

掲載されている千葉県分報告書数は全部で77ですがなんとその中に大膳野南貝塚発掘調査報告書全4冊も含まれています。

千葉県の発掘調査報告書はおそらく万の単位に届くような多数にのぼりますが、その極一部でもこのサイトに掲載されたことはユーザーとして喜びます。今後掲載報告書が順次増加して遺跡情報アクセスのハードルが急速に低くなるこを期待します。

全国遺跡報告総覧サイト

掲載報告書数で色分けされた日本地図

空白県は2県のようです。

当初は報告書総数1.4万冊でしたが、今は2.2万冊になっています。

2018年8月9日木曜日

六通貝塚と大膳野南貝塚の盛衰対応

2018.08.08記事「六通貝塚の集落継続期間と盛衰」で六通貝塚の盛衰の様子のイメージを獲得することができました。称名寺式頃最初のピークを迎え、堀之内式期頃衰退し、その後再び勢いを増し晩期前半頃最大のピークを迎え晩期後半には衰退するというイメージです。このイメージは出土土器数や竪穴住居数から得たものです。

早速この盛衰イメージを竪穴住居数により大膳野南貝塚と対応させてみました。

1 六通貝塚と大膳野南貝塚の盛衰イメージ対応

六通貝塚と大膳野南貝塚 竪穴住居時期の概略対応

予想と異なる結果になりました。六通貝塚の発掘調査報告書を見る前は六通貝塚は周辺社会の拠点であり、母村であり、周辺展開した子村(支村)の盛衰とパラレルになると想像していました。しかし実際は上図の通り集落開始期(称名寺式期頃)は同じですがその後の堀之内式期頃(3群期)の様子が真反対になります。六通貝塚では衰退し、大膳野南貝塚ではピーク期(絶頂期)を迎えます。思考をいやが上にも刺激する情報です。

大膳野南貝塚では加曽利B式期頃(4群期)で集落は途絶えますが、六通貝塚はこの頃から再び勢いを増し後期後葉(5群期)を経て晩期前半頃(6群期)に絶頂期を迎え晩期後半から弥生時代中期まで集落が継続します。

2 考察

2-1 六通貝塚と大膳野南貝塚の関係

六通貝塚と大膳野南貝塚の位置を地図にプロットすると次のようになり、直線距離1.1㎞です。台地平坦面でつながっていますから現代人で徒歩15分、縄文人ならもっと短い時間で往来できる距離です。

六通貝塚と大膳野南貝塚の位置

徒歩15分の距離にある2つの縄文集落の盛衰で、堀之内1式期頃(3群期)に真反対の動き、一方は衰退、一方は絶頂期があったことを関係づけないで相互に孤立して生まれた動きであると考えることは100%できません。

堀之内式期頃(3群期)六通貝塚の衰退と大膳野南貝塚の絶頂は強く関連していて、表裏一体のものであると考えることが合理的思考であるというものです。

まだ六通貝塚の学習をスタートしたてなので全体の状況が自分に不明である部分も多いのですが、次のような最初の作業仮説(学習用仮説)をメモしておき、随時改良することにします。

●六通貝塚と大膳野南貝塚の関係仮説

1 加曽利EⅢ式頃(1群期)外部から来た集団が六通貝塚集落を開設して漁業を営み成功した。

2 六通貝塚集落が拠点となり漁場毎に対応する集落(子村)を開設していった。大膳野南貝塚もそのような経緯で称名寺式期頃(2群期)開設され村田川河口湾内に漁場を得た。

3 堀之内式期頃(3群期)大膳野南貝塚をはじめ幾つかの子村漁業が成功し、六通貝塚集落(母村)人員の一部がそれら成功した村に移動した。

4 加曽利B式期頃(4群期)になるとそれまで成功していた子村漁業が海岸線後退による漁場消滅等で衰退した。そのため子村の人員が母村(六通貝塚)に戻った。

堀之内式期頃(3群期)の六通貝塚は「衰退」したのではなく、人々が大膳野南貝塚などの成功した子村に出向いて貼り付いたために、いわば管理中枢機能だけが残った企業本社みたいなものだと考える仮説です。

堀之内式期頃(3群期)に成功したビジネスモデル(漁業子村展開戦略)は、その後の情勢変化(海岸線の後退による漁業の衰退)に対応して見直され、加曽利B式期頃(4群期)には別のビジネスモデル(母村集中強化モデル?)に移行したのだと仮説します。

早速この盛衰イメージを竪穴住居数により大膳野南貝塚と対応させてみました。

1 六通貝塚と大膳野南貝塚の盛衰イメージ対応

六通貝塚と大膳野南貝塚 竪穴住居時期の概略対応

予想と異なる結果になりました。六通貝塚の発掘調査報告書を見る前は六通貝塚は周辺社会の拠点であり、母村であり、周辺展開した子村(支村)の盛衰とパラレルになると想像していました。しかし実際は上図の通り集落開始期(称名寺式期頃)は同じですがその後の堀之内式期頃(3群期)の様子が真反対になります。六通貝塚では衰退し、大膳野南貝塚ではピーク期(絶頂期)を迎えます。思考をいやが上にも刺激する情報です。

大膳野南貝塚では加曽利B式期頃(4群期)で集落は途絶えますが、六通貝塚はこの頃から再び勢いを増し後期後葉(5群期)を経て晩期前半頃(6群期)に絶頂期を迎え晩期後半から弥生時代中期まで集落が継続します。

2 考察

2-1 六通貝塚と大膳野南貝塚の関係

六通貝塚と大膳野南貝塚の位置を地図にプロットすると次のようになり、直線距離1.1㎞です。台地平坦面でつながっていますから現代人で徒歩15分、縄文人ならもっと短い時間で往来できる距離です。

六通貝塚と大膳野南貝塚の位置

徒歩15分の距離にある2つの縄文集落の盛衰で、堀之内1式期頃(3群期)に真反対の動き、一方は衰退、一方は絶頂期があったことを関係づけないで相互に孤立して生まれた動きであると考えることは100%できません。

堀之内式期頃(3群期)六通貝塚の衰退と大膳野南貝塚の絶頂は強く関連していて、表裏一体のものであると考えることが合理的思考であるというものです。

まだ六通貝塚の学習をスタートしたてなので全体の状況が自分に不明である部分も多いのですが、次のような最初の作業仮説(学習用仮説)をメモしておき、随時改良することにします。

●六通貝塚と大膳野南貝塚の関係仮説

1 加曽利EⅢ式頃(1群期)外部から来た集団が六通貝塚集落を開設して漁業を営み成功した。

2 六通貝塚集落が拠点となり漁場毎に対応する集落(子村)を開設していった。大膳野南貝塚もそのような経緯で称名寺式期頃(2群期)開設され村田川河口湾内に漁場を得た。

3 堀之内式期頃(3群期)大膳野南貝塚をはじめ幾つかの子村漁業が成功し、六通貝塚集落(母村)人員の一部がそれら成功した村に移動した。

4 加曽利B式期頃(4群期)になるとそれまで成功していた子村漁業が海岸線後退による漁場消滅等で衰退した。そのため子村の人員が母村(六通貝塚)に戻った。

堀之内式期頃(3群期)の六通貝塚は「衰退」したのではなく、人々が大膳野南貝塚などの成功した子村に出向いて貼り付いたために、いわば管理中枢機能だけが残った企業本社みたいなものだと考える仮説です。

堀之内式期頃(3群期)に成功したビジネスモデル(漁業子村展開戦略)は、その後の情勢変化(海岸線の後退による漁業の衰退)に対応して見直され、加曽利B式期頃(4群期)には別のビジネスモデル(母村集中強化モデル?)に移行したのだと仮説します。

2018年8月8日水曜日

六通貝塚の集落継続期間と盛衰

1 六通貝塚の集落継続期間

発掘調査報告書に六通貝塚の集落継続期間がまとめられています。

六通貝塚の集落継続期間 「千葉東南部ニュータウン37-千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団)から引用

2000数百年の間途切れることなく集落の痕跡が出土しています。貝塚の本体が大きく、かつ存在する位置が交通結節点となる台地尾根に存在することから周辺集落社会で拠点的な役割があったと想定されています。

なお、六通貝塚の発掘調査では次に示す基準に基づいて土器を年代順に1群から7群まで分けています。

土器分類基準 千葉東南部ニュータウン37-千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団)から引用

2 六通貝塚集落の盛衰

群別土器数(掲載土器組成)と群別竪穴住居数のグラフを示すと次のようになります。

掲載土器組成

土器分類別竪穴住居数

貝塚本体の発掘はほとんど行っていないといっても、掲載土器組成は発掘域全体の土器群別組成であることと、そのパターンが竪穴住居数パターンと似ていることから群別組成は遺跡盛衰をある程度表現しているとみて間違いないと考えます。

1群期(加曽利EⅢ式期頃)には既に住居がありこのころ集落が開始しました。

2群期(称名寺式期頃)には拠点的集落が形成されました。

3群期(堀之内式期頃)には土器数が急減し竪穴住居は検出されません。土器数の急減はこの時期に集落がある程度衰退した様子を表現していると考えます。

4群期(加曽利B式期頃)には土器数が急増しますが竪穴住居検出数は1にとどまります。3群期とくらべると集落の勢いが回復したと捉えることができます。

5群期(安行1式期頃)も集落の勢いは保持していたとみることができます。竪穴住居は3軒検出されています。

6群期(安行2式期、前浦式期頃)になると土器数が急増し、竪穴住居検出数7軒となり集落のピークになります。

7群期(晩期後半)になると土器数は急減して、竪穴住居検出数も1軒となり集落凋落を表現しています。

群別掲載土器数はある程度集落盛衰の様子を表現していると考えられるので、その結果を最初に引用した集落継続期間表と画像とした合わせて、集落盛衰を直観的にイメージできるようにしました。

六通貝塚 集落盛衰イメージ 「千葉東南部ニュータウン37-千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団)から資料引用して作画

六通貝塚と大膳野南貝塚の集落盛衰の比較を次の記事で行います。

発掘調査報告書に六通貝塚の集落継続期間がまとめられています。

六通貝塚の集落継続期間 「千葉東南部ニュータウン37-千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団)から引用

2000数百年の間途切れることなく集落の痕跡が出土しています。貝塚の本体が大きく、かつ存在する位置が交通結節点となる台地尾根に存在することから周辺集落社会で拠点的な役割があったと想定されています。

なお、六通貝塚の発掘調査では次に示す基準に基づいて土器を年代順に1群から7群まで分けています。

土器分類基準 千葉東南部ニュータウン37-千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団)から引用

2 六通貝塚集落の盛衰

群別土器数(掲載土器組成)と群別竪穴住居数のグラフを示すと次のようになります。

掲載土器組成

土器分類別竪穴住居数

貝塚本体の発掘はほとんど行っていないといっても、掲載土器組成は発掘域全体の土器群別組成であることと、そのパターンが竪穴住居数パターンと似ていることから群別組成は遺跡盛衰をある程度表現しているとみて間違いないと考えます。

1群期(加曽利EⅢ式期頃)には既に住居がありこのころ集落が開始しました。

2群期(称名寺式期頃)には拠点的集落が形成されました。

3群期(堀之内式期頃)には土器数が急減し竪穴住居は検出されません。土器数の急減はこの時期に集落がある程度衰退した様子を表現していると考えます。

4群期(加曽利B式期頃)には土器数が急増しますが竪穴住居検出数は1にとどまります。3群期とくらべると集落の勢いが回復したと捉えることができます。

5群期(安行1式期頃)も集落の勢いは保持していたとみることができます。竪穴住居は3軒検出されています。

6群期(安行2式期、前浦式期頃)になると土器数が急増し、竪穴住居検出数7軒となり集落のピークになります。

7群期(晩期後半)になると土器数は急減して、竪穴住居検出数も1軒となり集落凋落を表現しています。

群別掲載土器数はある程度集落盛衰の様子を表現していると考えられるので、その結果を最初に引用した集落継続期間表と画像とした合わせて、集落盛衰を直観的にイメージできるようにしました。

六通貝塚 集落盛衰イメージ 「千葉東南部ニュータウン37-千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団)から資料引用して作画

六通貝塚と大膳野南貝塚の集落盛衰の比較を次の記事で行います。

2018年8月6日月曜日

六通貝塚の学習開始

7月で大膳野南貝塚学習の中間とりまとめを終えて、現在次の2本立ての活動を行っています。

ア 大膳野南貝塚学習で生まれた興味の他縄文遺跡への投影

イ 投影学習ツールとしての私家版暫定版GIS連動千葉県縄文遺跡データベースの構築

2018.07.26記事「興味の他縄文遺跡への投影」参照

データベース構築作業はある程度進みましたので、並行的に他遺跡学習もスタートさせました。

この記事では最初の対象である六通貝塚学習着手を記録しておきます。

1 六通貝塚の概要

六通貝塚発掘調査報告書(「千葉東南部ニュータウン37 -千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団))によれば六通貝塚は縄文時代後期から晩期に大型の貝塚を形成した集落が存在していて、大膳野南貝塚を含む周辺貝塚集落の拠点的役割を果たしていたことが想定されています。

六通貝塚発掘調査報告書(「千葉東南部ニュータウン37 -千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団))

発掘は貝塚本体は行っておらず、周辺の道路敷等に限られていて大膳野南貝塚のような遺跡全体の発掘とは状況が根本的に異なっています。

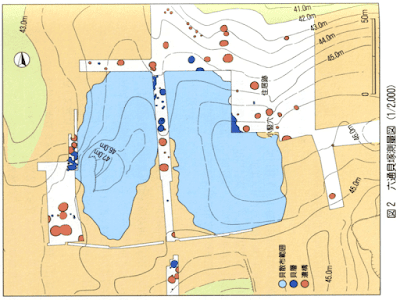

六通貝塚測量図 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代) 211六通貝塚」(千葉県発行)から引用 回転

2 六通貝塚の学習方針

貝塚本体の発掘が行われていないため、集落の本体は不明になります。そこで貝塚周辺の遺構(主に竪穴住居)の検討を貝塚や地形との関係を見ながら詳しく検討して、大膳野南貝塚で観察して興味を抱いた事項が確認できるか学習します。遺構情報をGISに展開して検討することにします。

3 遺構配置図のGISプロット

遺構配置図は平面直角座標系(9系)の座標が記載されているので、そのデータにより遺構配置図をGISにプロットすることができました。(※)

遺構配置図(全体図) 背景なし

遺構配置図(全体図) 背景は地理院地図

遺構配置図(全体図) 背景は2007年~空中写真

……………………………………………………………………

※

遺構配置図の座標は平面直角座標系(9系)で日本測地系で記載されているので世界測地系に変換してGISにプロットしました。なおX座標、Y座標ともに報告書記載に正60mの誤差がありました。その誤差の意味は不明です。

ア 大膳野南貝塚学習で生まれた興味の他縄文遺跡への投影

イ 投影学習ツールとしての私家版暫定版GIS連動千葉県縄文遺跡データベースの構築

2018.07.26記事「興味の他縄文遺跡への投影」参照

データベース構築作業はある程度進みましたので、並行的に他遺跡学習もスタートさせました。

この記事では最初の対象である六通貝塚学習着手を記録しておきます。

1 六通貝塚の概要

六通貝塚発掘調査報告書(「千葉東南部ニュータウン37 -千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団))によれば六通貝塚は縄文時代後期から晩期に大型の貝塚を形成した集落が存在していて、大膳野南貝塚を含む周辺貝塚集落の拠点的役割を果たしていたことが想定されています。

六通貝塚発掘調査報告書(「千葉東南部ニュータウン37 -千葉市六通貝塚-」(平成19年3月、独立行政法人都市再生機構・財団法人千葉県教育振興財団))

発掘は貝塚本体は行っておらず、周辺の道路敷等に限られていて大膳野南貝塚のような遺跡全体の発掘とは状況が根本的に異なっています。

六通貝塚測量図 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代) 211六通貝塚」(千葉県発行)から引用 回転

2 六通貝塚の学習方針

貝塚本体の発掘が行われていないため、集落の本体は不明になります。そこで貝塚周辺の遺構(主に竪穴住居)の検討を貝塚や地形との関係を見ながら詳しく検討して、大膳野南貝塚で観察して興味を抱いた事項が確認できるか学習します。遺構情報をGISに展開して検討することにします。

3 遺構配置図のGISプロット

遺構配置図は平面直角座標系(9系)の座標が記載されているので、そのデータにより遺構配置図をGISにプロットすることができました。(※)

遺構配置図(全体図) 背景なし

遺構配置図(全体図) 背景は地理院地図

遺構配置図(全体図) 背景は2007年~空中写真

開発前の地形図や空中写真との関係をみながら発掘情報を学習する基盤をつくることができました。

……………………………………………………………………

※

遺構配置図の座標は平面直角座標系(9系)で日本測地系で記載されているので世界測地系に変換してGISにプロットしました。なおX座標、Y座標ともに報告書記載に正60mの誤差がありました。その誤差の意味は不明です。

2018年8月4日土曜日

遺跡データベースの重要コンテンツとして遺跡資料を収録

私家版暫定版GIS連動千葉県遺跡データベースを学習ツールとして活用するためにコンテンツとして「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)に掲載されている「遺跡資料」を収録することにします。

「遺跡資料」は縄文時代を例にすると各遺跡6ページの説明記載があります。図版も多く初心者にはとても参考になる資料です。

「遺跡資料」6頁の様子 例 遠部台遺跡・江原台遺跡 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)から引用

掲載されている縄文時代遺跡は次の通りです。

1.草創期の遺跡

58 林跡遺跡〔鎌ヶ谷市〕

59 弥三郎第2遺跡〔千葉市〕

60 南原遺跡〔市原市〕

61 前三舟台遺跡〔富津市〕

62 大谷台遺跡〔東金市〕

63 一鍬田甚兵衛山南遺跡(新東京国際空港№12)〔多古町〕

64 山倉大山遺跡〔山田町〕

65 成井(原山向)遺跡〔下総町〕

66 南大溜袋遺跡〔富里町〕

67 瀬戸遠蓮遺跡〔印旛村〕

68 地国穴台遺跡〔印西市〕

69 布佐余間戸遺跡〔我孫子市〕

70 元割遺跡〔柏市〕

2.早期の遺跡

71 佐倉道南遺跡〔船橋市〕

72 飛ノ台貝塚〔船橋市〕

73 西の台遺跡〔船橋市〕

74 小山遺跡〔千葉市〕

75 鳥込貝塚〔千葉市〕

76 鳥喰東遺跡〔千葉市〕

77 中鹿子第2遺跡〔千葉市〕

78 東寺山石神遺跡〔千葉市〕

79 向ノ台貝塚〔千葉市〕

80 かずさ遺跡群〔木更津市〕

81 蔵坪遺跡〔木更津市〕

82 谷向貝塚〔三芳村〕

83 稲原貝塚〔館山市〕

84 大網山田台遺跡群№4(B)遺跡〔東金市〕

85 香山新田中横堀遺跡(新東京国際空港№7)〔芝山町〕

86 宝永作遺跡〔芝山町〕

87 城山遺跡〔光町〕

88 桜井平遺跡〔干潟町〕

89 浅間神社遺跡〔飯岡町〕

90 粟野台遣跡〔東庄町〕

91 今郡カチ内遺跡〔東庄町〕

92 城ノ台貝塚〔小見川町〕

93 側高遺跡〔佐原市〕

94 鴇崎貝塚〔佐原市〕

95 庚塚遺跡〔大栄町〕

96 西之城貝塚〔神崎町〕

97 木の根拓美遺跡(新東京国際空港№6)〔成田市〕

98 椎ノ木遺跡〔成田市〕

99 東峰御幸畑西遺跡(新東京国際空港№61)〔成田市〕

100 取香和田戸遺跡(新東京国際空港№60)〔成田市〕

101 十余三稲荷峰遺跡(新東京国際空港№67)〔成田市〕

102 西向野Ⅰ遺跡〔成田市〕

103 林北遺跡〔成田市〕

104 金堀遺跡〔富里町〕

105 上座貝塚〔佐倉市〕

106 鹿渡遺跡〔四街道市〕

107 割山遺跡〔四街道市〕

lO8 榎峠遺跡〔印西市〕

3.前期の遺跡

109 飯塚貝塚〔関宿町〕

110 北前貝塚〔野田市〕

111 槙の内貝塚〔野田市〕

112 若葉台遺跡〔流山市〕

113 幸田貝塚〔松戸市〕

114 ニツ木向台貝塚〔松戸市〕

115 上台貝塚〔市川市〕

116 東山王貝塚〔市川市〕

117 古和田台遺跡〔船橋市〕

118 飯山満東遺跡〔船橋市〕

119 八栄北遺跡〔船橋市〕

120 神門遺跡〔千葉市〕

121 宝導寺台貝塚〔千葉市〕

122 谷津台貝塚〔千葉市〕

123 大坪貝塚〔富津市〕

124 加茂遺跡〔丸山町〕

125 上長者台遺跡〔勝浦市〕

126 新田野貝塚〔大原町〕

127 寺ノ内遣跡〔芝山町〕

128 粟島台遺跡〔銚子市〕

129 毛内遺跡〔佐原市〕

130 植房貝塚〔神崎町〕

131 南羽鳥中岬第1遺跡-E地点-〔成田市〕

132 木戸先遺跡〔四街道市〕

133 和良比遺跡〔四街道市〕

134 石揚遺跡〔沼南町〕

135 柴崎遺跡〔我孫子市〕

136 鴻ノ巣遺跡〔柏市〕

137 花前Ⅰ・Ⅱ遺跡〔柏市〕

4.中期の遺跡

138 中野久木谷頭遺跡〔流山市〕

139 紙敷貝塚〔松戸市〕

140 上本郷貝塚〔松戸市〕

141 子和清水貝塚〔松戸市〕

142 中峠貝塚〔松戸市〕

143 今島田貝塚〔市川市〕

144 姥山貝塚〔市川市〕

145 向台貝塚〔市川市〕

146 根郷貝塚〔鎌ヶ谷市〕

147 海老ヶ作貝塚〔船橋市〕

148 高根木戸貝塚〔船橋市〕

149 荒屋敷貝塚〔千葉市〕

150 有吉北貝塚〔千葉市〕

151 有吉南貝塚〔千葉市〕

152 加曽利貝塚〔千葉市〕

153 月ノ木貝塚〔千葉市〕

154 中野僧御堂遺跡〔千葉市〕

155 滑橋貝塚〔千葉市〕

156 芳賀輪遺跡〔千葉市〕

157 長谷部貝塚〔千葉市〕

158 東寺山貝塚〔千葉市〕

159 餅ヶ崎遺跡〔千葉市〕

160 蕨立貝塚〔千葉市〕

161 草刈貝塚〔市原市〕

162 実信貝塚〔市原市〕

163 山倉貝塚〔市原市〕

164 伊豆山台遺跡〔木更津市〕

165 花山遺跡〔木更津市〕

166 深名瀬畠遺跡〔富浦町〕

167 東長山野遺跡〔横芝町〕

168 宮門・小池麻生遺跡群〔芝山町〕

169 八辺貝塚〔八日市場市〕

170 向油田貝塚〔山田町〕

171 阿玉台貝塚〔小見川町〕

172 木之内明神貝塚〔小見川町〕

173 白井大宮台貝塚〔小見川町〕

174 大根磯花遺跡〔佐原市〕

175 三郎作貝塚〔佐原市〕

176 下小野貝塚〔佐原市〕

177 多田遺跡〔佐原市〕

178 稲荷山遺跡〔大栄町〕

179 長田雉子ヶ原遺跡〔成田市〕

180 布瀬貝塚〔沼南町〕

181 新木東台遺跡〔我孫子市〕

182 中山新田Ⅰ遺跡〔柏市〕

183 水砂遺跡〔柏市〕

5.後期の遺跡

184 野田貝塚〔野田市〕

185 東金野井貝塚〔野田市〕

186 山崎貝塚〔野田市〕

187 上新宿貝塚〔流山市〕

188 三輪野山貝塚〔流山市〕

189 一の谷西貝塚〔松戸市〕

190 貝の花貝塚〔松戸市〕

191 株木東遺跡〔市川市〕

192 権現原貝塚〔市川市〕

193 曽谷貝塚〔市川市〕

194 奉免貝塚〔市川市〕

195 堀之内貝塚〔市川市〕

196 中沢貝塚〔鎌ヶ谷市〕

197 金堀台貝塚〔船橋市〕

198 古作貝塚〔船橋市〕

199 宮本台貝塚〔船橋市〕

200 藤崎堀込貝塚(習志野市〕

201 落合遺跡〔千葉市〕

202 木戸作貝塚〔千葉市〕

203 小金沢貝塚〔千葉市〕

204 犢橋貝塚〔千葉市〕

205 園生貝塚〔千葉市〕

206 台門貝塚〔千葉市〕

207 内野第1遺跡〔千葉市〕

208 野呂山田貝塚〔千葉市〕

209 誉田高田貝塚〔千葉市〕

210 矢作貝塚〔千葉市〕

211 六通貝塚〔千葉市〕

212 根田祇園原貝塚〔市原市〕

213 菊間手永遺跡〔市原市〕

214 西広貝塚〔市原市〕

215 武士遺跡〔市原市〕

216 山野貝塚〔袖ケ浦市〕

217 祇園貝塚〔木更津市〕

218 永井作貝塚〔木更津市〕

219 富士見台貝塚〔富津市〕

220 大寺山洞穴遺跡〔館山市〕

221 鉈切洞穴遺跡〔館山市〕

222 一宮(貝殻塚)貝塚〔一宮町〕

223 石神貝塚〔茂原市〕

224 下太田貝塚〔茂原市〕

225 一本松遺跡〔大網白里町〕

226 上貝塚貝塚〔大網白里町〕

227 沓掛貝塚〔大網白里町〕

228 牛熊貝塚〔横芝町〕

229 鴻ノ巣貝塚〔横芝町〕

230 境・千田遺跡〔芝山町・多古町〕

231 余山貝塚〔銚子市〕

232 清水堆遺跡〔小見川町〕

233 良文貝塚〔小見川町〕

234 大倉南貝塚〔佐原市〕

235 古原貝塚〔神崎町〕

236 武田新貝塚〔神崎町〕

237 小菅法華塚Ⅰ・Ⅱ遺跡〔成田市〕

238 台方花輪貝塚〔成田市〕

239 土屋殿台遺跡〔成田市〕

240 伊篠白幡遺跡〔酒々井町〕

241 石神台貝塚〔印旛村〕

242 吉高一本松遺跡〔印旛村〕

243 宮内井戸作遺跡〔佐倉市〕

244 井野長割遺跡〔佐倉市〕

245 遠部台遺跡・江原台遺跡〔佐倉市〕

246 吉見台遺跡〔佐倉市〕

247 千代田遺跡群〔四街道市〕

248 前広貝塚〔四街道市〕

249 佐山貝塚〔八千代市〕

250 岩井貝塚〔沼南町〕

6.晩期の遺跡

251 内町貝塚〔関宿町〕

252 築地台貝塚〔千葉市〕

253 能満上小貝塚〔市原市〕

254 堀之内上の台遺跡〔大多喜町〕

255 山武姥山貝塚〔横芝町〕

256 多古田泥炭遺跡〔八日市場市〕

257 奈土貝塚〔大栄町〕

258 大原野(龍正院)貝塚〔下総町〕

259 荒海貝塚〔成田市〕

260 荒海川表遺跡〔成田市〕

261 宝田鳥羽貝塚〔成田市〕

262 八代花内遺跡〔成田市〕

263 戸ノ内貝塚〔印旛村〕

264 内黒田遺跡群〔四街道市〕

265 御山遺跡〔四街道市〕

266 下ヶ戸宮前遺跡〔我孫子市〕

その分布は次の通り千葉県全域に及びます。

「遺跡資料」縄文時代の分布 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)から引用

GISと連動したデータベース画面(File Maker画面)の中でpdf化した「遺跡資料」を即座に読めるようにして「重い本」から解放されるようにします。

とりあえず縄文時代の「遺跡資料」をデータベースコンテンツとして取り込み、順次旧石器時代、弥生・古墳時代、奈良・平安時代分も取り込む予定です。

次は現在の紙図書の威容ある姿ですが、「遺跡資料」を全部自炊電子化するために解体することになり、項目別説明資料も電子化することから、このシリーズ図書4冊が書斎から姿を消すことになります。

「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)

「遺跡資料」は縄文時代を例にすると各遺跡6ページの説明記載があります。図版も多く初心者にはとても参考になる資料です。

「遺跡資料」6頁の様子 例 遠部台遺跡・江原台遺跡 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)から引用

掲載されている縄文時代遺跡は次の通りです。

1.草創期の遺跡

58 林跡遺跡〔鎌ヶ谷市〕

59 弥三郎第2遺跡〔千葉市〕

60 南原遺跡〔市原市〕

61 前三舟台遺跡〔富津市〕

62 大谷台遺跡〔東金市〕

63 一鍬田甚兵衛山南遺跡(新東京国際空港№12)〔多古町〕

64 山倉大山遺跡〔山田町〕

65 成井(原山向)遺跡〔下総町〕

66 南大溜袋遺跡〔富里町〕

67 瀬戸遠蓮遺跡〔印旛村〕

68 地国穴台遺跡〔印西市〕

69 布佐余間戸遺跡〔我孫子市〕

70 元割遺跡〔柏市〕

2.早期の遺跡

71 佐倉道南遺跡〔船橋市〕

72 飛ノ台貝塚〔船橋市〕

73 西の台遺跡〔船橋市〕

74 小山遺跡〔千葉市〕

75 鳥込貝塚〔千葉市〕

76 鳥喰東遺跡〔千葉市〕

77 中鹿子第2遺跡〔千葉市〕

78 東寺山石神遺跡〔千葉市〕

79 向ノ台貝塚〔千葉市〕

80 かずさ遺跡群〔木更津市〕

81 蔵坪遺跡〔木更津市〕

82 谷向貝塚〔三芳村〕

83 稲原貝塚〔館山市〕

84 大網山田台遺跡群№4(B)遺跡〔東金市〕

85 香山新田中横堀遺跡(新東京国際空港№7)〔芝山町〕

86 宝永作遺跡〔芝山町〕

87 城山遺跡〔光町〕

88 桜井平遺跡〔干潟町〕

89 浅間神社遺跡〔飯岡町〕

90 粟野台遣跡〔東庄町〕

91 今郡カチ内遺跡〔東庄町〕

92 城ノ台貝塚〔小見川町〕

93 側高遺跡〔佐原市〕

94 鴇崎貝塚〔佐原市〕

95 庚塚遺跡〔大栄町〕

96 西之城貝塚〔神崎町〕

97 木の根拓美遺跡(新東京国際空港№6)〔成田市〕

98 椎ノ木遺跡〔成田市〕

99 東峰御幸畑西遺跡(新東京国際空港№61)〔成田市〕

100 取香和田戸遺跡(新東京国際空港№60)〔成田市〕

101 十余三稲荷峰遺跡(新東京国際空港№67)〔成田市〕

102 西向野Ⅰ遺跡〔成田市〕

103 林北遺跡〔成田市〕

104 金堀遺跡〔富里町〕

105 上座貝塚〔佐倉市〕

106 鹿渡遺跡〔四街道市〕

107 割山遺跡〔四街道市〕

lO8 榎峠遺跡〔印西市〕

3.前期の遺跡

109 飯塚貝塚〔関宿町〕

110 北前貝塚〔野田市〕

111 槙の内貝塚〔野田市〕

112 若葉台遺跡〔流山市〕

113 幸田貝塚〔松戸市〕

114 ニツ木向台貝塚〔松戸市〕

115 上台貝塚〔市川市〕

116 東山王貝塚〔市川市〕

117 古和田台遺跡〔船橋市〕

118 飯山満東遺跡〔船橋市〕

119 八栄北遺跡〔船橋市〕

120 神門遺跡〔千葉市〕

121 宝導寺台貝塚〔千葉市〕

122 谷津台貝塚〔千葉市〕

123 大坪貝塚〔富津市〕

124 加茂遺跡〔丸山町〕

125 上長者台遺跡〔勝浦市〕

126 新田野貝塚〔大原町〕

127 寺ノ内遣跡〔芝山町〕

128 粟島台遺跡〔銚子市〕

129 毛内遺跡〔佐原市〕

130 植房貝塚〔神崎町〕

131 南羽鳥中岬第1遺跡-E地点-〔成田市〕

132 木戸先遺跡〔四街道市〕

133 和良比遺跡〔四街道市〕

134 石揚遺跡〔沼南町〕

135 柴崎遺跡〔我孫子市〕

136 鴻ノ巣遺跡〔柏市〕

137 花前Ⅰ・Ⅱ遺跡〔柏市〕

4.中期の遺跡

138 中野久木谷頭遺跡〔流山市〕

139 紙敷貝塚〔松戸市〕

140 上本郷貝塚〔松戸市〕

141 子和清水貝塚〔松戸市〕

142 中峠貝塚〔松戸市〕

143 今島田貝塚〔市川市〕

144 姥山貝塚〔市川市〕

145 向台貝塚〔市川市〕

146 根郷貝塚〔鎌ヶ谷市〕

147 海老ヶ作貝塚〔船橋市〕

148 高根木戸貝塚〔船橋市〕

149 荒屋敷貝塚〔千葉市〕

150 有吉北貝塚〔千葉市〕

151 有吉南貝塚〔千葉市〕

152 加曽利貝塚〔千葉市〕

153 月ノ木貝塚〔千葉市〕

154 中野僧御堂遺跡〔千葉市〕

155 滑橋貝塚〔千葉市〕

156 芳賀輪遺跡〔千葉市〕

157 長谷部貝塚〔千葉市〕

158 東寺山貝塚〔千葉市〕

159 餅ヶ崎遺跡〔千葉市〕

160 蕨立貝塚〔千葉市〕

161 草刈貝塚〔市原市〕

162 実信貝塚〔市原市〕

163 山倉貝塚〔市原市〕

164 伊豆山台遺跡〔木更津市〕

165 花山遺跡〔木更津市〕

166 深名瀬畠遺跡〔富浦町〕

167 東長山野遺跡〔横芝町〕

168 宮門・小池麻生遺跡群〔芝山町〕

169 八辺貝塚〔八日市場市〕

170 向油田貝塚〔山田町〕

171 阿玉台貝塚〔小見川町〕

172 木之内明神貝塚〔小見川町〕

173 白井大宮台貝塚〔小見川町〕

174 大根磯花遺跡〔佐原市〕

175 三郎作貝塚〔佐原市〕

176 下小野貝塚〔佐原市〕

177 多田遺跡〔佐原市〕

178 稲荷山遺跡〔大栄町〕

179 長田雉子ヶ原遺跡〔成田市〕

180 布瀬貝塚〔沼南町〕

181 新木東台遺跡〔我孫子市〕

182 中山新田Ⅰ遺跡〔柏市〕

183 水砂遺跡〔柏市〕

5.後期の遺跡

184 野田貝塚〔野田市〕

185 東金野井貝塚〔野田市〕

186 山崎貝塚〔野田市〕

187 上新宿貝塚〔流山市〕

188 三輪野山貝塚〔流山市〕

189 一の谷西貝塚〔松戸市〕

190 貝の花貝塚〔松戸市〕

191 株木東遺跡〔市川市〕

192 権現原貝塚〔市川市〕

193 曽谷貝塚〔市川市〕

194 奉免貝塚〔市川市〕

195 堀之内貝塚〔市川市〕

196 中沢貝塚〔鎌ヶ谷市〕

197 金堀台貝塚〔船橋市〕

198 古作貝塚〔船橋市〕

199 宮本台貝塚〔船橋市〕

200 藤崎堀込貝塚(習志野市〕

201 落合遺跡〔千葉市〕

202 木戸作貝塚〔千葉市〕

203 小金沢貝塚〔千葉市〕

204 犢橋貝塚〔千葉市〕

205 園生貝塚〔千葉市〕

206 台門貝塚〔千葉市〕

207 内野第1遺跡〔千葉市〕

208 野呂山田貝塚〔千葉市〕

209 誉田高田貝塚〔千葉市〕

210 矢作貝塚〔千葉市〕

211 六通貝塚〔千葉市〕

212 根田祇園原貝塚〔市原市〕

213 菊間手永遺跡〔市原市〕

214 西広貝塚〔市原市〕

215 武士遺跡〔市原市〕

216 山野貝塚〔袖ケ浦市〕

217 祇園貝塚〔木更津市〕

218 永井作貝塚〔木更津市〕

219 富士見台貝塚〔富津市〕

220 大寺山洞穴遺跡〔館山市〕

221 鉈切洞穴遺跡〔館山市〕

222 一宮(貝殻塚)貝塚〔一宮町〕

223 石神貝塚〔茂原市〕

224 下太田貝塚〔茂原市〕

225 一本松遺跡〔大網白里町〕

226 上貝塚貝塚〔大網白里町〕

227 沓掛貝塚〔大網白里町〕

228 牛熊貝塚〔横芝町〕

229 鴻ノ巣貝塚〔横芝町〕

230 境・千田遺跡〔芝山町・多古町〕

231 余山貝塚〔銚子市〕

232 清水堆遺跡〔小見川町〕

233 良文貝塚〔小見川町〕

234 大倉南貝塚〔佐原市〕

235 古原貝塚〔神崎町〕

236 武田新貝塚〔神崎町〕

237 小菅法華塚Ⅰ・Ⅱ遺跡〔成田市〕

238 台方花輪貝塚〔成田市〕

239 土屋殿台遺跡〔成田市〕

240 伊篠白幡遺跡〔酒々井町〕

241 石神台貝塚〔印旛村〕

242 吉高一本松遺跡〔印旛村〕

243 宮内井戸作遺跡〔佐倉市〕

244 井野長割遺跡〔佐倉市〕

245 遠部台遺跡・江原台遺跡〔佐倉市〕

246 吉見台遺跡〔佐倉市〕

247 千代田遺跡群〔四街道市〕

248 前広貝塚〔四街道市〕

249 佐山貝塚〔八千代市〕

250 岩井貝塚〔沼南町〕

6.晩期の遺跡

251 内町貝塚〔関宿町〕

252 築地台貝塚〔千葉市〕

253 能満上小貝塚〔市原市〕

254 堀之内上の台遺跡〔大多喜町〕

255 山武姥山貝塚〔横芝町〕

256 多古田泥炭遺跡〔八日市場市〕

257 奈土貝塚〔大栄町〕

258 大原野(龍正院)貝塚〔下総町〕

259 荒海貝塚〔成田市〕

260 荒海川表遺跡〔成田市〕

261 宝田鳥羽貝塚〔成田市〕

262 八代花内遺跡〔成田市〕

263 戸ノ内貝塚〔印旛村〕

264 内黒田遺跡群〔四街道市〕

265 御山遺跡〔四街道市〕

266 下ヶ戸宮前遺跡〔我孫子市〕

その分布は次の通り千葉県全域に及びます。

「遺跡資料」縄文時代の分布 「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)から引用

GISと連動したデータベース画面(File Maker画面)の中でpdf化した「遺跡資料」を即座に読めるようにして「重い本」から解放されるようにします。

とりあえず縄文時代の「遺跡資料」をデータベースコンテンツとして取り込み、順次旧石器時代、弥生・古墳時代、奈良・平安時代分も取り込む予定です。

次は現在の紙図書の威容ある姿ですが、「遺跡資料」を全部自炊電子化するために解体することになり、項目別説明資料も電子化することから、このシリーズ図書4冊が書斎から姿を消すことになります。

「千葉県の歴史 資料編 考古1(旧石器・縄文時代)」(千葉県発行)

2018年8月3日金曜日

千葉県縄文時代遺跡の時期別プロット

私家版暫定版GIS連動千葉県遺跡データベースの縄文時代遺跡について時期別にプロットしました。

縄文時代草創期遺跡プロット

縄文時代早期遺跡プロット

縄文時代前期遺跡プロット

縄文時代中期遺跡プロット

縄文時代後期遺跡プロット

縄文時代晩期遺跡プロット

縄文時代時期不明遺跡プロット

このような千葉県全体を眺めるような地図では、縄文時代遺跡は早期から後期までほぼ同じ地域に分布していて、分布の密集地が大きく変化するということは見られません。縄文時代には早期から後期まで下総台地と上総台地が高密度に開発利用されていたとみて間違いないようです。晩期の遺跡数急減が縄文社会の崩壊を物語っています。

この縄文時代時期別遺跡分布の推移を詳しく分析すれば恰好の学習テーマになりますが、この場ではそれはスルーしてデータベース構築作業をさらに進めます。

データベース構築の主目的は縄文時代学習のツールとすることですが、次のようにプロットできる縄文時代遺跡データベースに自分が収集した各種情報や学習メモを書き込み、それを検索したり、分析したりしてその結果を分布図にプロットできるようにします。

大膳野南貝塚付近の縄文時代遺跡

縄文時代草創期遺跡プロット

縄文時代早期遺跡プロット

縄文時代前期遺跡プロット

縄文時代中期遺跡プロット

縄文時代後期遺跡プロット

縄文時代時期不明遺跡プロット

このような千葉県全体を眺めるような地図では、縄文時代遺跡は早期から後期までほぼ同じ地域に分布していて、分布の密集地が大きく変化するということは見られません。縄文時代には早期から後期まで下総台地と上総台地が高密度に開発利用されていたとみて間違いないようです。晩期の遺跡数急減が縄文社会の崩壊を物語っています。

この縄文時代時期別遺跡分布の推移を詳しく分析すれば恰好の学習テーマになりますが、この場ではそれはスルーしてデータベース構築作業をさらに進めます。

データベース構築の主目的は縄文時代学習のツールとすることですが、次のようにプロットできる縄文時代遺跡データベースに自分が収集した各種情報や学習メモを書き込み、それを検索したり、分析したりしてその結果を分布図にプロットできるようにします。

大膳野南貝塚付近の縄文時代遺跡

登録:

投稿 (Atom)