2018.09.24記事「ブログ学習活動の経緯と学習テーマ」で今後の縄文時代学習のテーマとして次の4つを選び取り組むことにしました。

1 中期~後期・晩期の貝塚集落消長

2 なぜ谷奥台地に貝塚集落が立地するのか?

3 竪穴住居漆喰貝層有無別の理由

4 土器形式年代と海岸地形との関係

この記事では3の学習テーマ「竪穴住居漆喰貝層有無別の理由」の今後の学習について検討します。

1 私の竪穴住居漆喰貝層有無理由検討結果に対する専門家のコメント

「大膳野南貝塚学習の中間とりまとめ」で竪穴住居漆喰貝層有無の理由が集団の違いで、その集団の間に階層的上下関係があるのではないかとの推測を結論としました。この結論にたいして千葉県貝塚研究の第一人者である西野雅人先生から概略次のようなコメントをいただくことができました。

ア 大膳野南貝塚の検討だけから結論をだすべきではない。他の多くの貝塚の情報を総合して判断すべきである。

イ 竪穴住居漆喰貝層有無別は住居に関する違いであり、即集団の違いと結論付けることはできない。

ウ 竪穴住居漆喰貝層有無別は同じ人々が使い分けた可能性もある。生活のなかで機能や活動によって住居を使い分けた検討がなされていない。

エ 竪穴住居漆喰貝層有無別が生業を異にする集団の違いに対応するとはみられない。

素人の学習作文を専門家に読んでいただいたこと自体がとてつもなく素晴らしいことであり、さらにコメントまで頂けたことに感謝し、感激します。西野雅人先生にお礼申し上げます。

コメントの内容により私の狭い視野と検討方向の不適格性の側面があぶり出されて、それが自分に自覚できたので、学習を進める上で素晴らしいことになったと思います。学習方向を調整することができます。

2 今後の学習について

2-1 多くの遺跡の竪穴住居漆喰貝層有無別の情報収集と比較

多数貝塚の詳細調査が行われているのですから、それらの情報をできるだけ収集咀嚼して大膳野南貝塚とも比較して竪穴住居漆喰貝層有無別の理由について検討します。

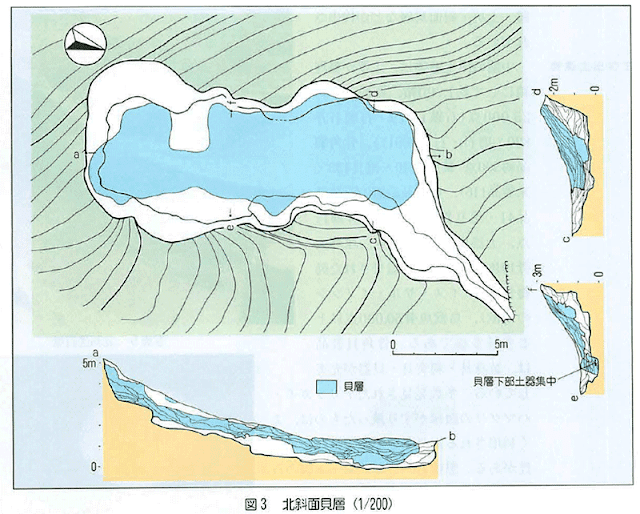

次の図は草刈貝塚の貝層有無別遺構分布と大膳野南貝塚の漆喰貝層有無別遺構分布です。

草刈貝塚の貝層有無別遺構分布 「千葉県の歴史資料編考古1」(千葉県)から引用

大膳野南貝塚の漆喰貝層有無別遺構分布

中期草刈貝塚でも貝層有竪穴住居と貝層無竪穴住居があります。そして環状に分布する貝層有竪穴住居の内側と外側に貝層無竪穴住居が分布するように観察できます。このような3重環状は後期大膳野南貝塚でもおなじです。

この2つの図を並べただけでも類似性があるのですから、漆喰貝層有無(貝層有無)別の理由は多くの遺跡情報を比較検討すれば充実して的確性の高い結論を得られそうな予感がします。

竪穴住居の貝層有無別が中期貝塚にも見られるのですから、その理由として後期に顕著になったかもしれないと空想した階層分化説は弱まり、別の理由が絡んでいるらしいとの感覚が強まります。

2-2 生活の機能や活動等と竪穴住居漆喰貝層有無別との対応検討

竪穴住居漆喰貝層有無別はこれまでそれに居住する集団の違いだと決めつけてきていますが、その結論も残しつつ次のような可能性があるかもしれないと考え、思考の幅を追加して広げます。

ア 集落に正メンバーと準メンバーが居住していた可能性

・漆喰貝層有…集落正メンバーの住居

・漆喰貝層無…集落準メンバーの住居(ホテル)→交易等で逗留する客人、近隣集落から生業応援でかけつけ季節的に居住する者、流れ者等の住居(ホテル)

・集落正メンバー住居だけ漆喰炉と住居廃絶祭祀とその祭祀での貝層形成を許される。

・正メンバーにもランクがあり、上位ランクは漆喰貼床を持つ 住居内埋葬も許される

・正メンバー普通ランクは漆喰貼床はなし、土坑埋葬

・準メンバーは漆喰炉はゆるされない、住居廃絶祭祀はない(住居は借家だから、土地や家材料は地元のものであり、正メンバーのものだから廃絶祭祀はない)当然貝層形成もない。

・準メンバーにもランクがあり、上ランクは住居内埋葬が許される

イ 本住居と仮住居が存在していた可能性

・漆喰貝層有竪穴住居…本住居で主人が死んだ後はその住居が殯の場所、墓となり、祭祀が行われる場所となる。

・漆喰貝層無竪穴住居…主人が死んだ後の家族の仮住まい住居。(そこで祭祀はおこなわれない)

ウ 住居機能と作業機能が分化していた可能性

・漆喰貝層有竪穴住居…通常の住居機能

・漆喰貝層無竪穴住居…燻製製造、発酵食品製造、乾燥が必要な物品の貯蔵、漆作業や漆風呂(蒸気充満が必要)など作業機能

エ 季節による住居の使い分け

・漆喰貝層有竪穴住居…冬利用(直ぐ近くの貝塚腐敗物や殯人体・埋葬人体の異臭が気温が低いのであまり気にならない。不衛生が気温が低いので我慢できる。)

・漆喰貝層無竪穴住居…夏利用(貝層や廃屋墓から離れるので腐敗物や殯人体・埋葬人体の異臭が弱くなる。不衛生から逃れる。)