Observation of pottery by 3D model Intricate horizontal cooperation arc line pottery

I have summarized the observations of intricate horizontal cooperation arc line pottery from February to May 2022. This observation utilizes a 3D model and a GigaMesh Software Framework deployment.

「2022年2月~5月の縄文土器学習記録」と銘打って今年2月以降の縄文土器学習の要点を記録としてまとめています。この記録は次のような目次を予定しています。

…………………

1 はじめに

2 これまでに開催された企画展「あれもE…」と学習の概要

3 令和3年度企画展「あれもE…」と学習活動

3-1 展示土器の3Dモデル作成と観察

3-1-1 観覧と写真撮影

3-1-2 3Dモデル作成とGigaMesh Software Framework展開

3-1-3 3Dモデルによる土器観察

1)意匠充填系土器

2)入組系横位連携弧線文土器

3)対向系横位連携弧線文土器 外

3-2 3Dモデル分析

3-3 興味を覚えたテーマ(講演会含む)

3-4 習得した3Dモデル関連技術

3-5 感想

4 今後の学習について

4-1 令和4年度企画展開催までの学習活動

4-2 令和4年度企画展にかかる学習活動

…………………

この記事では次の目次部分を掲載します。

…………………

3-1-3 3Dモデルによる土器観察

2)入組系横位連携弧線文土器

…………………

……………………………………………………………………

2)入組系横位連携弧線文土器

2)-1 加曽利EⅣ式深鉢(No.30)(千葉市餅ヶ崎遺跡)

加曽利EⅣ式深鉢(No.30)(千葉市餅ヶ崎遺跡)

波頂部に対応した場所に胴部全体に細長い弧線文が描かれます。弧線文の間には胴部上部に逆三角形状の文様が描かれます。

2)-2 加曽利EⅣ式深鉢(千葉市加曽利貝塚)

加曽利EⅣ式深鉢(千葉市加曽利貝塚)

30番土器と同じパターンの文様をしています。土器器形は一見して口縁部波状突起はみられませんが、よく見ると4つの小突起が平滑な口縁部に付いています。入組系横位連携弧線文という文様を描くためには、例え平滑な口縁部であっても、小突起は必須要件だったようです。

2)-3 加曽利EⅣ式深鉢(No.27)(千葉市餅ヶ崎遺跡)

加曽利EⅣ式深鉢(No.27)(千葉市餅ヶ崎遺跡)

口唇部付近では横方向で縄文を施文していて、それより下では上下方向で施文しています。加曽利EⅡ式土器では口縁部文様帯と胴部で同じように縄文施文方向を違えて、口縁部文様帯の意匠効果を強調しているものが多く存在しますが、その風潮が加曽利EⅣ式土器にも継続していると言えます。この情報は加曽利貝塚博物館研究講座(2022.03.19、館祐樹先生)でも紹介されました。

部位による縄文施文方向の違い

2)-4 加曽利EⅤ式深鉢(No.39)(千葉市六通貝塚)

加曽利EⅤ式深鉢(No.39)(千葉市六通貝塚)

土器上半部外面の断面は直線状を呈しています。しかし土器断面を詳しくみると、外面は直線的ですが、内面は外側に向かって凸の形状をしています。いわゆるキャリパー形をしています。

土器断面

土器断面このような外面・内面の断面形状が微妙に異なる土器はこれまでも幾つか見た記憶があります。

精細な検討は後日行うことにして、現状の知識直観から次のように考えますのでメモしておきます。

(1) 外面形状は意思表現である表示すべきデザインであるが、内面の形状は実用的機能に関わるのではないかと考えます。

(2) この土器の内面形状がキャリパー形をしているのは、実用機能に関わるものであり、次の2点が指摘できる可能性があります。

ア 通常調理の際、液体内容物をこぼれにくくしている。

イ 土器を倒して調理する時、その調理がしやすい形状にしている。

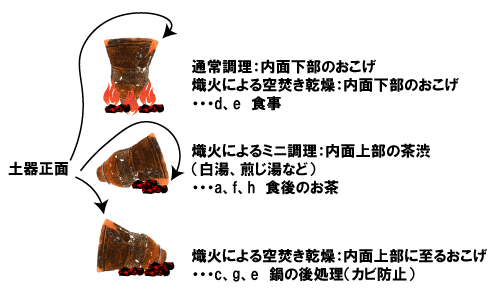

参考図 土器外面黒変と土器内面おこげの対応考察

中段のような調理をする際に、土器内面がキャリパー形であると都合がよかったと考えます。

参照 2020.02.17記事「称名寺式土器黒変部の観察と考察」

2)-5 加曽利EⅤ式深鉢(No.34)(千葉市餅ヶ崎遺跡)

加曽利EⅤ式深鉢(No.34)(千葉市餅ヶ崎遺跡)

縄文施文域は隆帯で境界されています。把手・突起にも縄文が施文されています。把手は土器内面側にも縄文が施文されています。

2)-6 加曽利EⅤ式深鉢(No.19)(千葉市上谷津第2遺跡)

加曽利EⅤ式深鉢(No.19)(千葉市上谷津第2遺跡)

波頂部に4つの貼付文がついています。展示正面の貼付文を観察すると、一部が土器内側に潜り込むような造形になっています。この造形と一般的な加曽利EⅣ式土器(横位連携弧線文土器)の波頂の様子に共通点があるように感じました。そのような感じ(想像)を画像メモにしました。

2つの土器の波頂部(A)と弧線文(B)セットの対応関係

最近2年程の加曽利E式土器学習では縄文施文域(B)とは自然とか土地とか(生活の糧を得る)生活空間を表現していると空想しています。

一方波頂部(A)は土器外面から土器内面に通じる特別の通路を表現しているように想像できます。

これらの空想と想像を一緒にして妄想すると、生活空間で得た生活の糧を土器に入れて調理して自分たちの生存が成り立っているという様子を表現しているように感じます。自分たちが生きていることの意味を哲学的に表現しているとか、自分たちの生存にかかわる神話を表現しているとか、超妄想が生まれます。

2)-7 称名寺Ⅰ式深鉢(No.11)(千葉市海老遺跡)

称名寺Ⅰ式深鉢(No.11)(千葉市海老遺跡)

39番土器にみられる文様パターンを反転させた文様を描いています。

入組系横位連携弧線文の反転の様子

加曽利EⅡ式土器では多くの土器が口縁部と胴部で縄文施文方向を区別して、口縁部を際立たせる効果を狙っていました。この称名寺Ⅰ式深鉢も口縁部と胴部で縄文施文方向を区別しています。器形や文様のテーマは変化していますが、口縁部と胴部の縄文施文方向を区別するという風習が継続していることは興味深いことです。

口縁部と胴部の縄文施文方向の違い

2)-8 入組系横位連携弧線文土器の一覧

入組系横位連携弧線文土器の画像を土器型式別に配置すると次のようになります。

入組系横位連携弧線文土器

胴部上下にわたる弧線文が小突起に対応し、逆三角形文様がその間を埋めることから、弧線文がメインのテーマ、逆三角形文は埋め草としての補助テーマと考えます。

入組系横位連携弧線文土器の文様変異の幅はあまりみられません。加曽利EⅣ式頃の定番文様の1つだったようです。この文様に対応した縄文人の観念(イメージとか物語とか)が存在していたに違いありません。それは意匠充填系土器や対向系横位連携弧線文土器に対応する観念とは異なっていたことは間違いありません。

e.png)