縄文土器学習 386

2019.11.20記事「加曽利E式土器(印旛地域編)企画展観覧」から始めた加曽利貝塚博物館企画展「あれもEこれもE-加曽利E式土器(印旛地域編)」(2019.11.16~2020.3.1)関連の土器学習を2020.03.25記事「獣面把手(?)付加曽利EⅣ式土器」で区切ることにします。

この記事では、昨年度の企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」の学習を含めて、加曽利E式土器学習全体をふりかえり、その感想をメモします。

1 加曽利貝塚博物館企画展に感謝

昨年度の企画展では加曽利EⅠ式→EⅣ式の順で土器を並べ、その違いの説明に重点をおいたパンフレットが配られて大変参考になりました。土器学習を始めたいと思い立った時、偶然この企画展と遭遇してラッキーなことになりました。関連する専門家講演会(3回)も土器学習の面白さを強く刺激するものとなりました。

2018年度企画展

今年度の企画展では印旛地域出土加曽利E式土器について展示があり、自分にとっては加曽利EⅢ式土器の多様な様子がよくわかるものとなり、最初はなかなか歯がたたないスルメのようで苦難でしたが、最後はその旨味を存分に味わうことができました。関連する専門家講演会(2回)では土器学習を深めることができました。(コロナ禍で最後の講演会が中止となったことは残念です。)

2019年度企画展

加曽利貝塚博物館の2018年度、2019年度の企画展と関連する専門家講演会を自分の土器学習に最大限活用させていただきました。加曽利貝塚博物館の皆様と関係専門家の方々に心からお礼申し上げます。

2 加曽利E式土器学習で生まれた主な興味

2-1 加曽利EⅠ式→EⅡ式→EⅢ式→EⅣ式器形変化と社会変動との対応

加曽利E式土器学習で生まれた興味で最も大きく育ったものが器形変化と社会変動の対応関係です。

EⅠ式→EⅣ式までの器形変化が社会変動と密接に関係しているという対応関係仮説が自分の中に生まれました。

器形変化と社会変動との対応

(土器図版は加曽利貝塚博物館パンフレットから引用、竪穴住居数等グラフは千葉県の歴史本編から引用)

人口急増期(加曽利EⅡ式期)では土器デザインが煮沸機能向上を示すような使いやすいものになっていて、シンボルの渦巻がしっかりしています。ところが、人口急減期(加曽利EⅢ式期、EⅣ式期)では波状口縁や把手が盛行し利用機能を犠牲にしてでも土器に表現すべき事柄が生まれています。シンボルの渦巻も崩れます。

社会成長期と衰退期で土器デザインが変化する様子が加曽利E式土器で読み取れます。この関係をより詳しく学習することが今後の学習テーマの一つです。

2-2 加曽利EⅢ式のキャリパー形土器・意匠充填系土器・横位連携弧線文土器の区分とその分岐背景、曽利式土器・連弧文土器

専門書には曽利式土器と加曽利E式土器が接触して連弧文土器が発生し、曽利式土器と連弧文土器が房総にも分布を広げた。その過程で連弧文土器と加曽利E式土器(キャリパー形土器)が接触して意匠充填系土器と横位連携弧線文土器が生まれたという仮説が書いてあります。

このような関係が列島中央部~房総において空間分布的に確認できるのか、房総ではより具体的空間的データとして確認できるのか、GIS技術を駆使して学習したいと楽しみにしています。

上からキャリパー形土器、意匠充填系土器、横位連携弧線文土器

2-3 土器正面の存在とそれに関連する利用様式に関する仮説

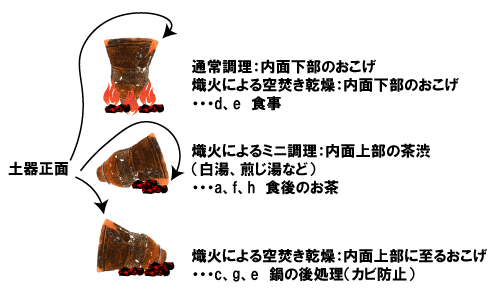

土器文様に「土器正面」を示すと考えられる特別な部位がある場合があります。その「土器正面」に対応して土器を横置して熾火による空焚き(カビ防止のための後処理)などが行われたという仮説が生まれました。3Dモデル作成と文様浮彫展開写真により土器内外の位置関係様子が正確に把握できるようになったために、はじめて生まれた仮説です。

この仮説の確からしさを今後検討してゆきたいと思います。

土器正面の存在とそれに関連する利用様式に関する仮説

2-4 器台の用途

器台の用途が「けむり」に関連するものであるかどうか、さらに検討を深めたいと思います。さらに、器台の後継「器種」が異形台付土器であると仮説していますが、その仮説の確からしさについて検討を深めたいと思います。

2-5 注口土器、ラッパ形土器等に関する興味

注口土器やラッパ形土器等について生まれた多数の興味を深めたいと思います。

片口付ラッパ形土器

2-6 土器学習から派生した興味

・炉

炉の進化と土器器形との関係についてどのような関係があるのか今後知りたいです。

・土偶

土偶の意義について学習を深めたいと思います。

3 土器学習で獲得した観察技術

3-1 3Dモデル作成技術

2019年1月から始めた縄文土器3Dモデル作成技術が数か月である程度実用的なレベルに到達しました。

展示縄文土器の観察記録3Dモデルを自由に作成できるようになると、その3Dモデル作成という行為が逆に縄文土器に対する興味を深めます。技術と観察・興味の好循環が生まれました。

最初期3Dモデルの例

千葉市広ヶ作遺跡出土加曽利EⅣ式器台 正立3Dモデル

千葉市立加曽利貝塚博物館の撮影・公開許可による。

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.351 processing 38 images

3-2 文様浮彫展開写真作成技術

3Dモデルから土器展開写真を作成したいと常日頃から希望していました。そのような時期に清瀬市郷土博物館ホームページに「柳瀬川縄文ロマン展」2019年11月2日~24日開催 縄文土器編 ホームページ公開版」が掲載され、多数の芸術品ともいえるような土器展開写真が掲載されていました。思い切って土器展開写真作成者の内田裕治学芸員にお会いしてその作成方法を伝授していただきました。

内田裕治式土器展開写真が作成できるようになった直後、冊子「文化財の壺」掲載論説でGigaMesh Software Frameworkの存在を知りました。

見様見真似でGigaMesh Software Frameworkの操作方法を知りました。3Dモデルが出来ていれば文字通り数分で土器展開写真ができるようになりました。

GigaMesh Software Frameworkは内田裕治式土器展開写真のような手作り芸術性はありませんが投影法を設定して行いますから正確です。土器内面の展開写真も同時に作成できます。

GigaMesh Software Frameworkによる展開写真作成により、縄文土器観察と興味がより深まりました。

GigaMesh Software Frameworkによる文様浮彫展開写真の例

(加曽利貝塚博物館常設展展示 称名寺式土器 千葉市餅ヶ崎遺跡)

4 今後の土器学習

今後予定している縄文社会の社会変動学習(消長分析学習)の中で土器に関する興味を最大限活かしてゆきたいと思います。

社会変動の様子を土器器形変化や土器利用法変化から読み解いていきたいと思います。

2020年3月26日木曜日

2020年3月2日月曜日

入組系横位連携弧線文土器の観察 その2

縄文土器学習 365

現在、加曽利貝塚博物館E式土器企画展(終了)の展示土器について学習しています。この記事では入組系横位連携弧線文土器として、加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4土器を観察します。(後4はこのブログにおける整理番号です。)

1 加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4 観察記録3Dモデル

加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4 観察記録3Dモデル

撮影場所:加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE ―加曽利E式土器(印旛地域編)―」後半展示

撮影月日:2020.01.21

整理番号:後4

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 84 images

展示の状況

2 3Dモデルから作成した文様浮彫展開写真

GigaMesh Software Frameworkを使って3Dモデルから文様浮彫展開写真をつくりました。

加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4 文様浮彫展開写真 1

加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4 文様浮彫展開写真 2(参考)

3 観察と感想

・上段弧線文の間に下段弧線文が入り込み入組になっています。

沈線と縄文の分布

・画面左端はそれ以外の弧線文入組の様子と異なります。縄文施文されている弧線文が対向している場面もあります。この文様パターンが異なる部分がこの土器の「正面」である可能性があります。

・3Dモデルをいじっていただけるとわかりますが、この「正面」らしい器面の口縁部部分の内側に黒い模様が観察できます。この黒い模様はおこげである可能性があります。

土器正面を下にして土器を倒し、熾火でミニ調理をした後の可能性があります。

土器外面黒変と土器内面おこげの対応考察(2020.02.17記事「称名寺式土器黒変部の観察と考察」)

・この図の真ん中のイラストのように、土器正面を下にして土器を倒し、熾火でミニ調理をすれば、内面におこげができます。

・弧線文入組パターンの特別性とその内面のおこげと思われる黒変の存在から、この部分が土器正面である可能性が濃厚です。

現在、加曽利貝塚博物館E式土器企画展(終了)の展示土器について学習しています。この記事では入組系横位連携弧線文土器として、加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4土器を観察します。(後4はこのブログにおける整理番号です。)

1 加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4 観察記録3Dモデル

加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4 観察記録3Dモデル

撮影場所:加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE ―加曽利E式土器(印旛地域編)―」後半展示

撮影月日:2020.01.21

整理番号:後4

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 84 images

展示の状況

2 3Dモデルから作成した文様浮彫展開写真

GigaMesh Software Frameworkを使って3Dモデルから文様浮彫展開写真をつくりました。

加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4 文様浮彫展開写真 1

加曽利EⅢ式深鉢(佐倉市吉見台遺跡)後4 文様浮彫展開写真 2(参考)

3 観察と感想

・上段弧線文の間に下段弧線文が入り込み入組になっています。

・画面左端はそれ以外の弧線文入組の様子と異なります。縄文施文されている弧線文が対向している場面もあります。この文様パターンが異なる部分がこの土器の「正面」である可能性があります。

・3Dモデルをいじっていただけるとわかりますが、この「正面」らしい器面の口縁部部分の内側に黒い模様が観察できます。この黒い模様はおこげである可能性があります。

土器正面を下にして土器を倒し、熾火でミニ調理をした後の可能性があります。

土器外面黒変と土器内面おこげの対応考察(2020.02.17記事「称名寺式土器黒変部の観察と考察」)

・この図の真ん中のイラストのように、土器正面を下にして土器を倒し、熾火でミニ調理をすれば、内面におこげができます。

・弧線文入組パターンの特別性とその内面のおこげと思われる黒変の存在から、この部分が土器正面である可能性が濃厚です。

登録:

投稿 (Atom)