1 過去記事再掲について

このブログの2014.12.24記事「地名「検見川」は俘囚の検見(尋問)に由来する」に最近複数のコメントをいただきました。7年前の記事であり、どれくらい閲覧されているのか念のため管理画面を見てみました。そうしたところ、驚くべきことに、過去1年間閲覧数最高記事がなんとこの7年前記事「地名「検見川」は俘囚の検見(尋問)に由来する」であることに気が付きました。

参考 ブログ花見川流域を歩く 過去1年間 閲覧数ベスト5

第1位 2014.12.24記事「地名「検見川」は俘囚の検見(尋問)に由来する」

第2位 2016.06.02記事「千葉県のアイヌ語地名「メナ」」

第3位 2015.02.27記事「地名「犢橋(コテハシ)」の語源」

第4位 2014.04.08記事「縄文海進クライマックス期の海陸分布」

第5位 2013.12.06記事「印旛沼からの洪水排水と「非対称性」」

古い記事ほど閲覧数が累積しますから、一般に順位を付けるならば古い記事ほど有利です。しかし、この順位は2020.07~2021.07の1年間の順位です。自分では大いに意外です。最近の考古学習とか3Dモデルとかの記事は7年前と較べるならばはるかに沢山の方に閲覧していただいています。しかし、その何十倍もの閲覧がこの1年の間に地名記事にあります。おそらく、何かの弾みでこれらの記事が特段に検索されやすくなっているのだと思います。

閲覧数増加の理由はさておき、現実に多くの方に閲覧していただき、コメントもいただいています。そこでこの記事をもう一度2021年記事として再掲し、もしコメントをいただけるならば、2021年時点でさせていただきたくお願いする次第です。

検見川地名由来について、ご教示あるいはご意見ご感想があればコメントの程なにとぞよろしくお願いします。(なお、このブログのコメント(匿名含む)は管理者が確認後掲載されます。)

3つ記事を連続して再掲します。

2 2014.12.24記事「地名「検見川」は俘囚の検見(尋問)に由来する」

2014.12.24記事「花見川河口津付近の遺跡と地名」で、花見川河口津に古代律令国家の治部省玄蕃寮の出先機関があった可能性がきわめて濃厚であることを述べました。

玄蕃寮は国内の夷狄(蝦夷・隼人等)の管掌を行っていたことから、花見川河口津に陸奥国から送られた蝦夷戦争俘囚の移送中継施設があり、それが小字名「玄蕃所」として現代にまで伝承してきていると考えました。

さて、小字名「玄蕃所」は近世「検見川村」に位置します。昭和初期検見川町の大字検見川にふくまれます。検見川は少なくとも中世から地名として存在しています(角川日本地名大辞典)。

近世検見川村の領域

この地名「検見川」の意味説明は、私はこれまで納得のいくものがありませんでした。

ところが、この検見川の地に玄蕃所という特殊施設(俘囚一時収容施設)があることに気がつくと、私は、一気に検見川の意味が脳裏に浮かびあがりました。

自分の感情レベルでは「検見川」語源を探り当てたと思うようになりました。

陸奥国から送られてきた俘囚は、玄蕃所で検見(「よく見て調べること」精選国語大辞典、小学館)されたのです。

俘囚は花見川河口津まで水運で運ばれてきて、玄蕃所で尋問され(検見され)、その思想性や健康状態などを検査され、隼人などのように精強な軍事組織に組み入れるグループ、貴族の使役奴隷に回すグループ、各地の地域開発の労働力奴隷として回すグループ、…などに分類されたのだと思います。

つまり、花見川河口津の「玄蕃所」における検見(けみ)で俘囚の運命が決まったのだと思います。

俘囚とはいえ、同じ人間の運命が、それも多人数の運命が「玄蕃所」で決まることは、恐らく近隣の人々に一種の心理的影響を与えたと考えます。

その心理的影響から、玄蕃所のある地域一帯の地名が「検見川」となったと考えます。

俘囚は遠く陸奥国から水運で運ばれ、印旛浦、花見川-平戸川船越、花見川を経由して花見川河口津に到着し、そこで検見され、運命が決まったのです。

運命が決った俘囚は花見川河口津から東京湾に船出し、西方各地に送られて新しい境遇人生が始まったのです。

花見川河口津付近の人々は、俘囚が水運で運ばれてくる花見川を、俘囚の運命が決ることに思いを深めて、検見川と呼んだのだとの思います。

検見川とは自然現象の川、風景としての川ではなく、俘囚が運ばれてきて、この地でその運命が決ってしまうという、その俘囚の運命に移動経路の川を重ねた一種の比喩語です。

アフリカ大陸を暗黒大陸などと比喩するのと同じ言葉使いです。

その比喩語検見川が地名となったのです。

その後玄蕃所がなくなって検見川の意味は全く忘れられてしまったのだと思います。

ただ地名は、恐ろしく愚直に現代まで伝承してきているのです。

3 2014.12.24記事「花見川河口津付近の遺跡と地名」

1 花見川河口津付近の遺跡

花見川河口津付近の埋蔵文化財分布と主な遺跡の古代検出物を示します。

花見川河口津付近の埋蔵文化財分布

居寒台遺跡と直道遺跡だけで古代住居跡69軒、掘立柱建物40棟が検出されています。

単なる居住地域ではなく花見川河口津(直轄港湾)に関わる施設がここにあったと考えることが順当です。

2 花見川河口津付近の地名

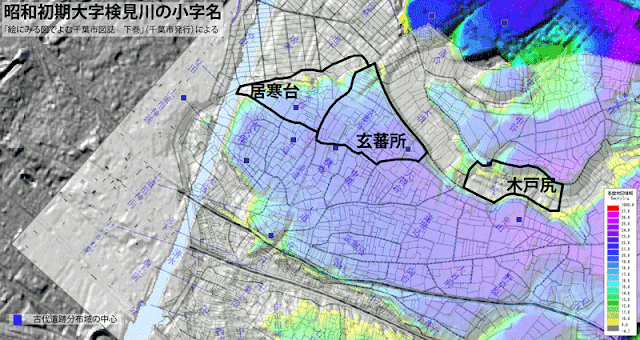

次の図は昭和初期の大字検見川の小字分布図を示していて、私が注目する小字地名を抜書きしています。

昭和初期大字検見川の小字名

ア 玄蕃所(げんばしょ)

古代遺跡がある場所に玄蕃所という地名が残っているのですから、この玄蕃所は玄蕃寮の東国出先施設がここに在ったと考えることが順当です。

玄蕃寮は次のように説明されています。

げんばりょう 〔玄蕃寮〕

律令制の官司で治部省に属する。和名類聚抄の〈ほうしまらひと(法師客人)のつかさ〉の訓のように、玄は僧、蕃は蕃客の意。京内の寺院・仏事、僧尼の掌握、外国使節の接待、鴻臚館〘こうろかん〙の管理、在京の夷狄(蝦夷・隼人等)などを管掌した。玄は中国では道教を意味し、隋・唐では崇玄署という道士を監督する役所が設けられ、僧尼も合せて管轄した。日本には道士が存在しないので、玄で僧侶のみをさすことになったとみられる。僧尼・仏寺の管轄範囲は、令制では京内に限られていたが、延喜式制では畿内・諸国にまで及んでいる。

「岩波日本史辞典」(岩波書店)

地名「玄蕃所」の伝承は、玄蕃寮の東国出先で、陸奥国から送られてくる俘囚を国内各地に移送する中継施設としての玄蕃所が存在していた可能性を濃厚に物語ります。

同時に、花見川河口津に俘囚移送中継施設があったと考えると、花見川-平戸川船越が俘囚移送路であったことは確実であり、花見川-平戸川船越ルートが軍事的に重要な水運路であったことを物語ります。

イ 居寒台(いさむだい)

「いさむ(勇)」という言葉には「水戦で、貝を吹き鳴らす」(国語大辞典、小学館)という意味があります。

この場所が軍事的な場所であったことを示す地名です。

玄蕃寮が管理する外国使節の接待施設である鴻臚館は同時に軍事的な側面も持っていました。(「世界大百科事典」(平凡社)による)

ですから陸奥国から送られてきた俘囚を西方の各地に送り出す中継施設である玄蕃所も当然軍事的備えをしていたと考えられます。

地名「玄蕃所」と地名「居寒台」はセットの地名であり、居寒台遺跡、直道遺跡等の古代住居69軒、掘立柱建物40棟などは俘囚収容施設やその管理施設等であった可能性が濃厚です。

ウ 木戸尻(きどじり)

軍港があり、俘囚収容施設があれば当然それらの施設は柵で囲まれます。出入り口は柵に設置された特定の出入り口である「木戸」になります。

地名「木戸尻」は軍港・俘囚収容施設などの施設群の背後(陸側)にあった出入口の場所を指す地名であったと考えます。

下総台地の各地に「木戸」地名がありますが、ほとんどが官施設のあった場所の近くであり、古代拠点の存在を示唆する強力な指標地名です。

4 2017.01.05記事「花見川河口津付近の地名「直道」(ナオミチ)の解釈」

(2記事と3記事重複部分は略)

昭和初期大字検見川の小字名

2 小字「直道」(ナオミチ)の解釈

道の意味は人が歩む道という意味であり、直道は「人が歩む道に直る」「人が歩む道に直す」という意味に解釈します。

つまり俘囚が蝦夷の考え方を捨て、中央政府社会に服属を誓うことを直道(ナオミチ)と称したのだと思います。

より具体的には、俘囚教化施設があった場所の地名であると考えます。

直道(ナオミチ)と同じような用語法の言葉に直会(ナオライ)があります。

3 小字「大道」(オオミチ)の解釈

直道に隣接して小字「大道」(オオミチ)があります。

検見川台地上に幅広の大路が存在していたという情報は知りません。

小字「大道」(オオミチ)も「人が歩むべき正しい道」という比喩的な意味であると考えます。

直道(なおみち)(=俘囚教化施設)で中央政府に服属することを誓った俘囚が各地に移配される前に収容された施設が存在していた場所だと考えます。

小字「大道」(オオミチ)は服属した俘囚が中央政府社会に旅立つ(移配される)、開かれた場所を意味すると考えます。

4 花見川河口津における俘囚検見プロセス

花見川河口津における俘囚の検見プロセスを次のように想像することができます。

ア 居寒到着

陸奥国から平戸川-船越-花見川経由で居寒(花見川河口津(軍港))に俘囚が到着します。

イ 玄蕃所における検見

玄蕃所で俘囚は検見(尋問)を受けます。

ウ 直道での教化

俘囚は教化施設で中央政府に力づくで服属させられます。

エ 大道からの移配

服属した俘囚は外に開かれた施設に移り、そこから全国各地に移配されます。