花見川よもやま話 第12話

この記事は2022.12.27記事「河川名「花見川」(はなみがわ)が明治以前資料で確認できないことに気が付く」の全面改訂記事です。

Hanami River is Kemi River

Based on the materials, I hypothesized that the name Hanami River was a lucky name for Kemi River.

花見川(ハナミガワ)という名称が検見川(ケミガワ)の吉祥名称であることを資料から仮説しました。

1 河川名称「花見川」に関する資料の時系列整理

自分の手持ち資料で河川名称「花見川」が出ている資料を時系列的に整理してみました。

1-1 「花見川」の初出

「「千葉実録」に治承4年頼朝通過の折り、東六郎大夫が在名にちなんだ「花見川」の和歌をよみ、川上の桜は吉野の勝るとし、「花見川村」とも書いている。」(「角川日本地名大辞典 12千葉県」(昭和59年発行)から引用)

→千葉実録は鎌倉期書籍「千葉盛衰記」を元に江戸時代中期頃編集された書籍とされています。従って鎌倉期頃には「花見川」という言葉が書かれてた事実を把握できます。ただし、この「花見川」は在名にちなんでいますから、ケミガワと読み、その表現したいところは桜のきれいな土地であるという趣旨で理解すべきものと考えます。

検見川(ケミガワ)を漢字では「花見川」と書き、読みはあくまでケミガワであるのですが、その場所が風流な場所であることを知的遊戯として表現したのだと考えます。

→漢字「花」は「け」とも読みます。

→この「千葉実録」の「花見川」という言葉以外に、江戸時代までの古文書、古地図で「花見川」という言葉を見つけることはできませんでした。

●「花見川」を検索した資料

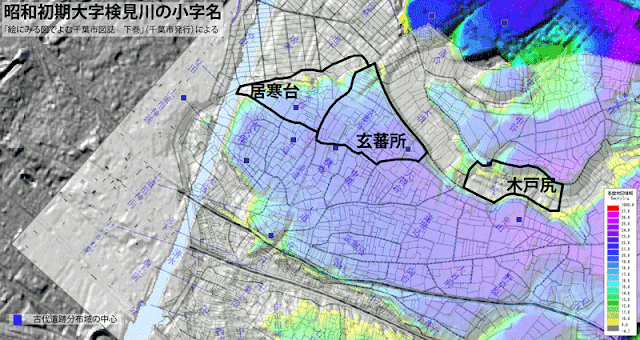

・絵にみる図でよむ千葉市図誌(千葉市発行)

・千葉市史

・千葉市史資料編1、2、8、9

・千葉県地名変遷総覧(千葉県立中央図書館)

・天保期の印旛沼堀割普請(千葉市)

1-2 江戸時代後期に使われる河川名

江戸期古文書、古地図では現花見川に関する河川名は次のような名称で表記されています。

「利根川分水路印旛沼堀割筋」

「利根川分水路」

「印旛沼堀割」

「印旛沼堀割筋」

「印旛沼古堀筋」

「堀割筋」

「検見川古川筋」

「検見川堀割」

「検見川筋」

●現「花見川」の河川名称を検索した資料

・絵にみる図でよむ千葉市図誌(千葉市発行)

・千葉市史

・千葉市史資料編1、2、8、9 など

・天保期の印旛沼堀割普請(千葉市発行)

「印旛沼堀割筋」が使われている古地図

絵にみる図でよむ千葉市図誌(千葉市発行)から引用

「検見川筋」が使われている古文書

天保期の印旛沼堀割普請(千葉市発行)から引用

1-3 明治期に初出となる地図記載「花見川」

地図に「花見川」が記載される初出資料は「明治前期測量2万分の1フランス式彩色地図」であると考えられます。

「明治前期測量2万分の1フランス式彩色地図 千葉県下総国千葉郡馬加村」に登場する花見川

ただし、地図記載「花見川」の読みは「ハナミガワ」である可能性が高いと考えますが、その確認はとれません。地図作成兵士が「花見川」と書いて「ケミガワ」と読んでいた可能性は残されていると考えます。

この地図以降に発行される国の地図には全て「花見川」が記載されます。

大正6年測図地図「1/1万三角原」

大正10年測図地図「1/2.5万千葉西部」

1-4 花見(ハナミ)川確認初出資料

花見川の読みが(ハナミガワ)であることが確認できる初出資料は明治40年発行吉田東伍著「大日本地名辞書 坂東」であると考えられます。

吉田東伍著「大日本地名辞書 坂東」の花見(ハナミ)川の項

1-5 明治期印旛沼開発や利根川治水で使われる河川名称

明治期印旛沼開発資料の総集編とも言える織田寛之著「印旛沼経緯記」(明治26年)では「花見川」は一切つかわれていません。現花見川のことを検見川筋あるいは古堀筋などと表現しています。吉田東伍著「利根治水論考」(明治43年)では検見川が地図に書き込まれています。

吉田東伍著「利根治水論考」(明治43年)の地図に表記される検見川

2 河川名称「花見川」に関する資料の時系列整理のまとめ

ア ケミガワ(検見川)の漢字表記を「花見川」とする語法の発生

鎌倉期頃から江戸期にかけて、河川名称「検見川」の読みであるケミガワだけを取り出し、漢字表記は「花見川」とする風流な語法が存在しました。

イ 江戸期までの公式文書や地図には「花見川」表記は存在しない

江戸期までの古文書、古地図には「花見川」表記はありません。

ウ 明治期以降地図表記に「花見川」が採用される

「明治前期測量2万分の1フランス式彩色地図」を最初として、国が発行する地図にはすべて「花見川」が表記されています。

エ 明治期に「花見川」がハナミガワと発音されたことが確認できる

明治40年発行吉田東伍著「大日本地名辞書 坂東」で「花見川」がハナミガワと発音していたことが確認できます。

オ 明治期印旛沼開発や利根治水で使われる河川名称は主に検見川だった

明治期印旛沼開発や利根川治水で使われる河川名称は主に検見川であり、花見川は全く使われていません。

3 河川名称「花見川(ハナミガワ)」の発生仮説

2の事実から河川名称「花見川(ハナミガワ)」の発生を次のように仮説します。

・江戸期まで現「花見川」の河川名称は「検見川」あるいは「印旛沼堀割」等であり、「ハナミガワ」という呼称は公的には一切使われていません。

・風流の世界でケミガワの漢字表記を「花見川」とする流行があり、さらに、その漢字表記をハナミガワと読み替える住民レベルの流行が存在しました。

・「明治前期測量2万分の1フランス式彩色地図」作成に際して、測量兵士は河川名称を行政文書から収集するのではなく、現場で住民から聞き取り収集しました。そのため現「花見川」の名称は公的な「検見川」あるいは「印旛沼堀割」ではなく、地元で流行していた「書き換え、読み替え」名称である「花見川」(ハナミガワ)が採用されました。以後、公的地図表記は「花見川」(ハナミガワ)が踏襲されました。

・一方、地域開発や河川行政における河川呼称は正式名称である「検見川」や「印旛沼堀割」が使われました。

・令和の現在でも現「花見川」の河川法上の名称は「印旛放水路(下流部)」であり「印旛沼堀割」を引き継いだ名称となっています。

4 河川名称「花見川(ハナミガワ)」の発生意義

風流の世界でケミガワの漢字表記を「花見川」とする流行があり、さらに、その漢字表記をハナミガワと読み替える住民レベルの流行が存在したと仮説しました。

この流行の背後に、河川名称や地名を吉祥語にしたいという一般社会心理が働いていたと考えます。

検見川という河川名称は「俘囚の検見(尋問)に由来する」という重く苦しい名称です。ですから、住民はできればその名称を払拭して明るく楽しい名称(吉祥名称)に変更したいという社会心理の下にあったことが推察できます。

参考 2021.07.13記事「編集再掲 地名「検見川」は俘囚の検見(尋問)に由来する」