縄文土器の3Dモデルからその展開写真をGigaMesh Software Frameworkにより即座に作成できるようになり、縄文土器学習が加速しています。

この活動の中で、単純な展開写真だけを利用するのではなく、展開写真をより見やすいものにする工夫をしています。その一つが展開写真(2次元)に改めて立体性を付与して文様を浮き彫りにする工夫です。それをこのブログでは文様浮彫展開写真と名付けています。

文様浮彫展開写真は文様をより理解しやすいように写真を調整しているのですが、その調整の過程で様々な色調のものができます。それらの多種色調写真をみていると、学習上の興味とは離れて、観賞対象としての価値もあるような気もしてきましたので密かに楽しんでいます。

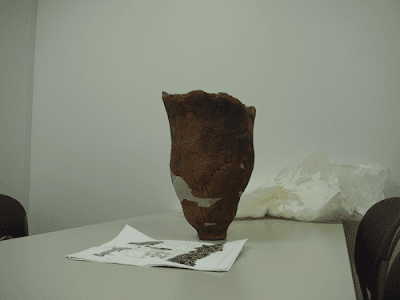

この記事では加曽利貝塚博物館常設展に展示されている称名寺式深鉢形土器(千葉市餅ヶ崎遺跡)の文様浮彫展開写真を紹介します。

1 称名寺式深鉢形土器(千葉市餅ヶ崎遺跡) 観察記録3Dモデル

称名寺式深鉢形土器(千葉市餅ヶ崎遺跡) 観察記録3Dモデル

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2019.12.27

許可:加曽利貝塚博物館の許可により全周多視点撮影及び3Dモデル公表

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 93 images

2 GigaMesh Software Frameworkによる展開写真作成

3 文様浮彫展開写真の作成

4 感想

文様浮彫展開写真その1が学習上の必要性により開発した最終画像です。

文様浮彫展開写真その2とその3は別の調整(テクスチャモデルとソリッドモデルのオーバーレイ方法調整)により作成したものです。

その2やその3はその1の補助画像として作成したものです。土器の色合いや撮影環境によってはその1ではなくその2やその3などの補助画像によって細部がよりわかりやすくなることがままあります。

縄文土器の画像を見る際に、「天然色」(現在存在するモノの色)に近い画像(その1)は大事ですが、画像解析処理感が激しい画像(その2やその3)は学習から離れて親しみや興味をもつことがあります。

いつの間にか創作物のような対象物として眺めていて、その美しさに見とれて楽しんでいるのだと思います。