Technical Note: The Significance of MeshLab Conversion Before Deploying 3D Models to the GigaMesh Software Framework

3D models (Wabefront (.obj)) must be converted to MeshLab before deploying them in the GigaMesh Software Framework. After four years, I finally understand why this is necessary. ChatGPT explained it to me.

3Dモデル(Wabefront(.obj))をGigaMesh Software Framework展開する前にMeshLab変換が必要です。なぜ必要なのか、4年経ってようやく理解できました。ChatGPTに教えてもらいました。

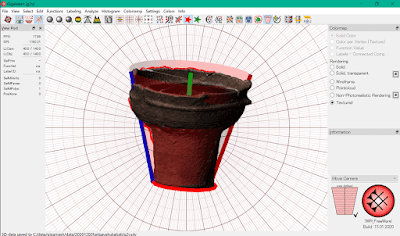

1 3DモデルのGigaMesh Software Framework展開方法

2021.09.27記事「GigaMesh Software Frameworkの使い方 その1 6面図の作り方」

2021.09.30記事「GigaMesh Software Frameworkの使い方 その2 展開図の作り方」

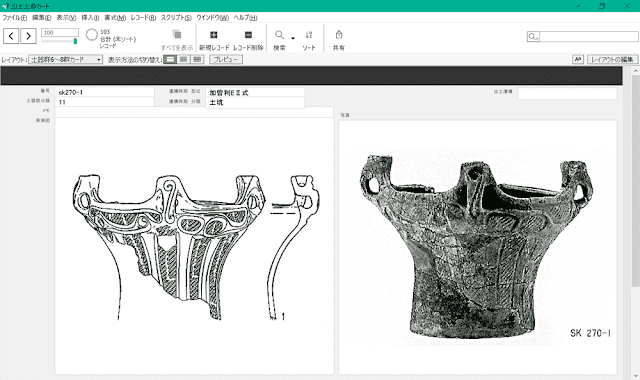

MeshLabに3Dモデルを読み込んだ様子

2 3DモデルのGigaMesh Software Framework展開前に行うMeshLab変換の意義

【ChatGPTへの質問】

フォトグラメトリソフト(3DF Zephyr Lite)で3Dモデルを作成し、それをGigaMesh Software Frameworkで展開しています。その際、3Dモデル(Wabefront(.obj))をMeshLabで変換(MeshLabに3Dモデル読み込み→書き出し)しないとGigaMesh Software Frameworkではテクスチャが貼り付きません。従って必ずMeshLabでWabefront(.obj)を変換します。

このMeshLabによる変換とは何を変換しているのか教えてください。MeshLabによる変換の意義を教えてください。

【ChatGPT回答】

良い質問です。結論から言うと、MeshLabでの「変換」とは、OBJファイルの形式・構造を標準的な形に書き直していることです。これは単なる「形式変換」や「保存し直し」に見えますが、実は以下のような意義があります。

1. OBJファイルの仕様の違いを吸収する

OBJ(Wavefront .obj)は非常に古いフォーマットで、拡張仕様や書き方の揺れがあります。

頂点(v)、法線(vn)、テクスチャ座標(vt)の書き出し順序や有無

マテリアルファイル(.mtl)の参照方法

パス表記(相対パス/絶対パス)

エンコードや改行コードの違い

Zephyr Liteが出力するOBJは、GigaMeshが想定している書式とは一部異なり、そのままではテクスチャ情報が正しく読み込めない場合があります。MeshLabで一度読み込み→書き出しを行うと、MeshLabが内部で解釈し、標準的なOBJ/MTLの形式に整理して出力してくれます。

2. マテリアルとテクスチャのリンクを再構成する

OBJには通常、外部ファイル(.mtl)を参照してマテリアルやテクスチャを読み込みますが、以下の問題が起こりやすいです。

.mtlファイル内のテクスチャパスがZephyr独自の書き方になっている

ファイル名にスペースや特殊文字が含まれている

相対パスが不正確でGigaMeshが見つけられない

MeshLabはこれらを適切に書き直し、パスを正規化します。そのため、GigaMeshで正しくテクスチャが貼り付くようになります。

3. データの整合性を保証する

フォトグラメトリ由来のモデルには、次のような「クセ」が含まれている場合があります。

重複頂点や未使用のテクスチャ座標

異常な法線の記録

サポートされないOBJ要素(グループ指定、smoothing groupなど)

MeshLabで「インポートしてエクスポート」する過程で、余計な情報が整理され、純粋な形状+マテリアル+テクスチャのセットに変換されます。

まとめ:MeshLab変換の意義

OBJ/MTLの仕様の揺れを吸収し、標準化する

テクスチャリンクを正しく修正する

不要・不正確なデータを整理して、GigaMeshが読み込めるようにする

つまり、MeshLabは「中継フィルタ」として働き、Zephyr出力 → GigaMesh入力 の間で互換性と安定性を保証する変換をしているのです。

👉 確認ですが、ユーザーさんはMeshLabで「単に読み込み→そのままエクスポート」していますか? それともエクスポート時に何か特定のオプション(例:法線の再計算、テクスチャを埋め込む、など)を設定していますか?

【あなた:】

MeshLabで「単に読み込み→そのままエクスポート」しています。

【ChatGPT:】

なるほど、ありがとうございます 🙆♂️

それならまさに 「MeshLabが内部でOBJ/MTLを標準化し直している」 だけで、ユーザー側の操作は不要という状況ですね。

具体的に何が起こっているか

1. OBJの構造整理

Zephyrが出力したOBJは、OBJの「ゆるい仕様」の範囲で独自の順序や書き方をしていることがあります。

MeshLabが読み込むと、一度内部の統一的なデータ構造に変換されます。

その後、MeshLabからエクスポートすると、一般的な書式に従ったOBJ/MTLファイルとして書き直されます。

2. MTLとテクスチャ参照の修正

Zephyrが書き出したMTLファイルには、テクスチャファイルの参照に「相対パスのずれ」や「特殊な記述」が含まれていることがあります。

MeshLabは読み込み時にそれを解釈し、エクスポート時に単純で標準的な相対パスに書き換えます。

その結果、GigaMeshがテクスチャを正しく見つけて読み込めるようになります。

3. データのクリーンアップ

ZephyrのOBJには、未使用のUV座標・法線・マテリアル参照が残っている場合があります。

MeshLabは不要な情報を整理してからエクスポートするため、余分なデータが除去されたクリーンなOBJ/MTLになります。

●意義まとめ

ユーザーがMeshLabで「ただ読み込んで書き出す」だけでも、

ファイル形式のゆれを吸収

MTL/テクスチャ参照を修正

不要なデータを整理

という処理が裏で行われており、結果としてGigaMeshが問題なくテクスチャを扱えるようになっています。

🔎 ちなみに、もしMeshLabを経由せずに直接GigaMeshで使いたい場合は、ZephyrのOBJエクスポート設定(特に「テクスチャの書き出し方法」や「マテリアルパス」)を調整すれば解決できる可能性もあります。

👉 ご希望があれば、「MeshLabを経由せずZephyr→GigaMeshを直結できる設定」についても調べて整理してみますか?

【あなた:】

MeshLabを経由せずZephyr→GigaMeshを直結できる設定について教えてください。

【ChatGPT:】

お待たせしました!MeshLabを経由せずに 3DF Zephyr Lite → GigaMesh Software Framework へ直接つなげるための設定手順について、以下に整理してご案内します。

1. 3DF Zephyr Lite のエクスポート設定

OBJ/MTL 書式の選択

Zephyr Lite では、「Export Textured Mesh」機能を使い、出力形式として OBJ/MTL を選びます

3Dflow

テクスチャ形式とリスケール

テクスチャの形式としては、PNG や JPG が選択可能です。

高解像度テクスチャが必要な場合は、「Rescale Texture to Nearest Power of Two(最も近い2の冪乗サイズへのリスケール)」をONにしておくと、後工程で非対応になる可能性が減ります

3Dflow

パス指定の注意

古いバージョンでは、単一テクスチャエクスポート時に 絶対パス が出力されてしまうバグがありました。これによりスペースを含むフォルダ名でテクスチャが読み込めないことがあったため、必要に応じて .mtl ファイルを手動修正するケースもあります

Steam Community

2. Zephyr 出力ファイルの内容確認

GigaMesh では OBJ/MTL ファイルから以下が正しく読み込まれることが前提となります:

.mtl ファイルが正しくリンクされているか(mtllib と usemtl 記述)

map_Kd に正しい 相対パス or シンプルファイル名が記述されているか

テクスチャ画像ファイル(例: JPG or PNG)が .obj・.mtl と同じフォルダにあるか

これらは Blender や他のツールでも確認できる一般的なチェック項目です

Blender Stack Exchange

YouTube

SourceForge

3. GigaMesh 側の対応能力と制約

MTL の読み込み対応

GigaMesh は元来 PLY 形式を推奨している側面が強く、OBJ/MTL の取り扱いは限定的である点に注意が必要です

ウィキペディア

テクスチャ読み込みに関するバグ報告

開発側のリリースノートでは、「複数のテクスチャが欠落しているメッシュのインポートが正しく機能しないバグ」が報告されています

gigamesh.eu

これは、MTL に複数のテクスチャ指定(たとえば複数の map_Kd)がある場合、正しく読み込めない可能性を示唆しています。

4. まとめ:直結できるか?条件は?

項目 推奨設定/確認点

出力フォーマット OBJ/MTL(テクスチャ付き)

テクスチャ形式 PNG or JPG。できれば「Nearest Power of Two」にリスケール

パス指定 .mtl は相対パスかファイル名のみ

.obj 内の記述 正しく mtllib と usemtl があるかチェック

GigaMesh 読み込み 複数テクスチャがないシンプルな構成なら比較的安定

実際に直結できるか?

可能性は高いですが保証はできません

上記の通り形式を整え、シンプルな構成にすれば、多くの場合 MeshLab を挟まずに GigaMesh へとデータを渡すことが可能です

ただし、出力時のバグや GigaMesh 側の不具合のため、事前テストが推奨されます

もしよろしければ、実際にエクスポートした OBJ/MTL + テクスチャを GigaMesh に読み込む際に直面したエラーや挙動を教えていただければ、より詳しく原因を調べてアドバイスできます。お気軽にお知らせくださいね!

3 感想

なぜMeshLab変換が必要なのか、GigaMesh Software Frameworkのマニュアルでは理解できず、実務的経験的にだけ必要性がわかっていたのですが、今回ChatGPTに質問してみて、はじめてその意義を理解することができました。

ChatGPTがなければ、この状況を質問できる人やサイトはなく、永遠にわからなかったかもしれません。