大膳野南貝塚学習中間とりまとめ 1 漆喰貝層有無2集団の関係

大膳野南貝塚中間とりまとめを次の10項目に分けて行っています。

1 漆喰貝層有無2集団の関係

2 諸磯・浮島2集団の関係

3 集落消長の理由

4 貝塚・集落の構造

5 貝殻・獣骨・土器片出土の意義

6 埋葬の様相

7 竪穴住居祭壇の様相

8 狩猟方法イメージ

9 個別テーマ

10 背景学習

この記事では「1 漆喰貝層有無2集団の関係」の目次とその説明素材を集めて、まとめペーパーの材料をつくりました。

●目次

漆喰貝層有無2集団の関係 目次

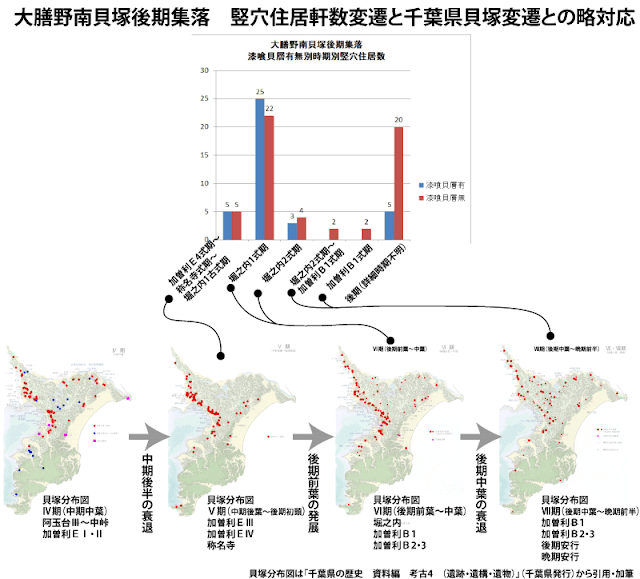

1 漆喰貝層有無による竪穴住居分類

大膳野南貝塚発掘調査報告書の「中期末葉~後期中葉の遺構と遺物」の項に収録されている竪穴住居祉を漆喰貝層出土の有無で分類すると次のような分布図と統計を得ることができます。(以下、「中期末葉~後期中葉の遺構と遺物」に対応する集落を「後期集落」と略称します。)

漆喰貝層有無による竪穴住居分布

漆喰貝層有無による竪穴住居数

漆喰貝層有無別に竪穴住居を観察するとその分布状況から、2分類が集落内2集団に対応する可能性を感得することができます。

そこで、果たして本当に竪穴住居漆喰貝層有無別に対応した2集団が後期集落を構成していたのかどうか、以下竪穴住居、出土物、廃屋墓、環状焼土の情報をもとに検証します。

2 漆喰貝層有無と発掘情報特性

2-1 漆喰貝層有無と竪穴住居特性

2-1-1 分布特性

漆喰貝層有無別竪穴住居分布特性

漆喰貝層有竪穴住居の分布は貝層の分布と略一致する環状構造を示し、漆喰貝層無竪穴住居はその内側と外側に分布します。内側の分布は小環状を形成します。

また、漆喰貝層有竪穴住居は台地面に分布しますが漆喰貝層無竪穴住居は設置条件・居住条件の劣悪な谷津斜面にも分布します。

このように漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の分布特性は全く異なり、かつ大局的に棲み分けしているように観察できます。

後期集落は3重環状構造として把握することができます。

2-1-2 時期別特性

竪穴住居時期別特性

漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居は集落最初期から堀之内2式期まで共存していますが、堀之内2~加曽利B1式期以降は漆喰貝層無竪穴住居だけになります。

貝塚形成時期は堀之内2式期までです。

2-1-3 竪穴住居面積

竪穴住居平均面積

竪穴住居平均面積を集計すると集落創始期と急成長ピーク期では漆喰貝層有竪穴住居の方が漆喰貝層無竪穴住居より値が大きくなっています。

ところが、急減退期になると漆喰貝層無竪穴住居の方が値が大きくなります。次の衰退期では漆喰貝層無竪穴住居だけになりますが平均面積の値は大きくなっています。つまり急減退期頃に漆喰貝層無竪穴住居では大型の住居が建てられたのです。

このように漆喰貝層有竪穴住居が無くなるころ漆喰貝層無竪穴住居が大形化するという現象があり、漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の変化挙動が別であることが判ります。

2-1-4 重複関係

漆喰貝層有無別の竪穴住居重複の様子

漆喰貝層有無別の竪穴住居重複の様子

漆喰貝層有無別に竪穴住居の重複を観察すると、漆喰貝層有竪穴住居同士、漆喰貝層無竪穴住居同士の重複は合わせて31ありますが、漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居がからむ重複は17と半減します。

竪穴住居の重複は建物の老朽化や家族の代替わりなどで行われた建て替えであると考えると漆喰貝層有竪穴住居に居住する家族とその子孫は漆喰貝層有竪穴住居に継続して居住し、漆喰貝層無竪穴住居に居住する家族とその子孫は漆喰貝層無竪穴住居に継続して居住することが多かったことが判ります。つまり、漆喰貝層有竪穴住居、漆喰貝層無竪穴住居という特性が「世襲」されている場合が多いことになります。

また漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居がからむ重複が重複全体の35%ありますが、それは漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居が空間的に近接して立地している事情を表現していて、双方住民の関係が密であることを物語っていると捉えます。

2-2 漆喰貝層有無と出土物特性

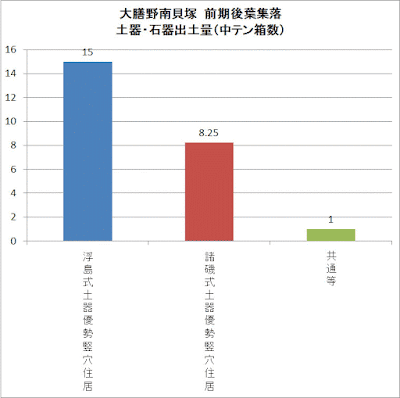

2-2-1 出土物総量(中テン箱数)

発掘調査報告書に竪穴住居別に出土物を収納した中テン箱数が記述されています。中テン箱数は出土物総量の指標になるとともに、出土物容量の中に占める土器の割合が多いので土器出量の概算指標にもなると考えます。

なお、竪穴住居から出土する遺物のほとんどは覆土層からの出土であることから、遺物の多くは竪穴住居が廃絶した後廃絶祭祀が行われたりその場所が送り場となり、その時に投げ込まれた(置かれた)ものであると考えます。

竪穴住居平均遺物出土量(平均中テン箱数)

漆喰貝層有竪穴住居の遺物出土量が漆喰貝層無竪穴住居の10倍近くになっています。極端な差異が見られます。

但し、後世の削平の影響で覆土層が失われている竪穴住居が多くあり、その割合が漆喰貝層無竪穴住居で大きくなっています。

そこで、後世の削平の影響を取り除くため、覆土層が存在する竪穴住居だけを対象に上記と同じ集計をしてみました。

漆喰貝層有無別中テン箱数(覆土層有竪穴住居対象)

漆喰貝層有竪穴住居の遺物出土量が漆喰貝層無竪穴住居の倍近くの値となり、差は大幅に縮まりましたが、漆喰貝層有竪穴住居の方が遺物出土量が多いことが確認できます。

漆喰貝層有竪穴住居の住人の方が漆喰貝層無竪穴住居の住人より竪穴住居の廃絶祭祀や送り場としての利用が活発であったことが判ります。

参考

覆土層の残存状況

覆土層が残存する竪穴住居

2-2-2 石器出土数

石器出土数(総数)を漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居別に集計してみました。

石器出土数

竪穴住居数は漆喰貝層無竪穴住居の方が多いにも関わらず石器出土数は漆喰貝層有竪穴住居の方が5倍近くなっています。

平均中テン箱数と同じように後世の削平の影響を除去してみました。

漆喰貝層有無別石器数(覆土層有竪穴住居対象)

後世の削平の影響を除去しても漆喰貝層有竪穴住居からの平均石器出土数の方が漆喰貝層無竪穴住居の3倍以上あります。

漆喰貝層有竪穴住居の住人の方が漆喰貝層無竪穴住居の住人より竪穴住居の廃絶祭祀や送り場としての利用する際に石器の投げ込み(お供え)がはるかに多かったことが判ります。

この観察から漆喰貝層有竪穴住居住人の方が漆喰貝層無竪穴住居住人より普段から石器を多量に所持していた可能性が浮かびあがります。

石器は生活を営む上での基本的道具ですから、石器所持量の多寡が実在するとすればそれは生活レベルの差、貧富の差を表現していることになります。

なお、石器種類組成をみると漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居が共存する期間ではどの時期も漆喰貝層有竪穴住居の方が漆喰貝層無竪穴住居より狩猟系石器の割合が大きく、狩猟面においても漆喰貝層有竪穴住居が優位であったことがうかがわれます。

利用系統別石器出土割合

2-2-3 獣骨出土数

獣骨(片)出土数を漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居別に集計してみました。

獣骨平均出土数

獣骨出土は漆喰貝層無竪穴住居では極めてわずかです。

なお後世の削平の影響を除去すると次のようになります。

漆喰貝層有無別獣骨数(覆土層有竪穴住居対象)

後世の削平の影響を除去すると獣骨出土の差はさらにひろがります。

獣骨は貝層や漆喰があれば保護されて残存する可能性が高くなりますが、貝層や漆喰が無ければ残存する可能性はほとんど無くなります。そのためこのような結果になったと考えられます。

中テン箱数や石器数のデータから類推すると、もともと投げ込まれた獣骨数は漆喰貝層有竪穴住居で多く、漆喰貝層無竪穴住居で少なかったと考えて間違いありません。

逆の面から見ると竪穴住居廃絶祭祀で投げ込む土器や石器が少ない(つまり貧しい)漆喰貝層無竪穴住居住民も、わずかかもしれいないけれども獣肉を食していたことがわかります。

2-2-4 貝製品

貝製品数(総数)を漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居別に集計してみました。

貝製品には貝刃や装身具が含まれます。

貝製品出土数

貝製品は漆喰貝層有竪穴住居からのみ出土していて漆喰貝層無竪穴住居からの出土は全くありません。

漆喰貝層無竪穴住居住民は道具としての貝刃と貝製装身具を使っていなかったことが判ります。

つまり、漆喰貝層無竪穴住居住民は漁労には関わっていないことが判明します。

2-2-5 装身具

竪穴住居からの装身具出土状況を抜き書きしてみました。

竪穴住居からの装身具出土状況(J30号住のみ漆喰貝層無竪穴住居、他は全て漆喰貝層有竪穴住居)

11軒の竪穴住居から装身具が出土し10軒が漆喰貝層有竪穴住居、1軒が漆喰貝層無竪穴住居です。1軒の漆喰貝層無竪穴住居はすでに漆喰貝層有竪穴住居が存在しなくなった(貝塚形成が終わった)時期のものです。

この情報から堀之内2式期までは、装身具を身に着けていたのは漆喰貝層有竪穴住居住人だけであり漆喰貝層無竪穴住居住人は装身具を身に着けていなかったことがわかります。

漆喰貝層有竪穴住居住人と漆喰貝層無竪穴住居住人の間に強い階層差があると考えざるを得ない情報です。

漆喰貝層有竪穴住居でも装身具が出土しない竪穴住居があるのですからつぎのような想定ができる可能性が浮上します。

1 装身具を身に着けることができる上層住人(装身具出土漆喰貝層有竪穴住居住人)

2 装身具を身に着けない中層住人(一般住人)(装身具非出土漆喰貝層有竪穴住居住人)

3 装身具を身に着けない下層住人(漆喰貝層無竪穴住居住人)

2-3 漆喰貝層有無と廃屋墓・ヒト骨出土

廃屋墓・ヒト骨出土竪穴住居は全部で14軒あり内漆喰貝層有竪穴住居13軒、漆喰貝層無竪穴住居1軒の割合になる。

廃屋墓・ヒト骨出土竪穴住居

漆喰貝層無竪穴住居で廃屋墓として出土したのはJ88竪穴住居(加曽利E4~称名寺古式期)です。この遺構は廃屋墓形成後その場が北貝層で覆われたという特殊条件のため「運よく」廃屋墓として残存した貴重な漆喰貝層無竪穴住居の遺構です。

それ以外の漆喰貝層有竪穴住居の廃屋墓・ヒト骨出土竪穴住居はすべて覆土層に貝層が含まれ、また多くは覆土層の上が北あるいは南貝層に覆われています。

埋葬形式をみると漆喰貝層無竪穴住居廃屋墓(J88竪穴住居)だけが集骨葬です。一方、漆喰貝層有竪穴住居で廃屋墓として調査されたものは全て伸展葬です。ですから漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居で埋葬形式が全く異なります。

集骨葬は肉や皮を腐らせ除去した後、骨だけを綺麗に積み上げて埋葬する形式です。

一方漆喰貝層有竪穴住居では伸展等で人体を置いた状態の人骨が出土していて、なおかつ多くに齧痕(ネズミが齧った跡)があります。このことから殯行為で人体を一度ミイラ化し(その時ネズミに齧られる)、それを埋葬したものと考えられます。なお、多数の性別年齢が異なる人骨が並んで出土するのは死亡時期の異なる遺体が長期(1年以上)にわたってミイラ化され、ある時期にそれらのミイラを一斉に埋葬したことによると考えます。

このように同じ廃屋墓でも漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居で埋葬形式に違いがあることは大変興味深い事実です。漆喰貝層有竪穴住居住人と漆喰貝層無竪穴住居住人では埋葬に関わる文化が異なることになり、集団としてのルーツ・出自が異なると想定できます。

2-4 漆喰貝層有無と環状焼土

大膳野南貝塚後期集落では4軒の竪穴住居から、住居壁内側に沿って環状に分布する焼土堆積が検出されています。

焼土堆積内には多量の炭化物が含まれていて、さらに焼土堆積下の住居床面の一部は被熱により赤化しています。

4軒の竪穴住居は北貝層の称名寺式期竪穴住居(J34)と堀之内1式期竪穴住居(J63)、南貝層の称名寺式期竪穴住居(J104)と堀之内1式期竪穴住居(J105)であり、空間的(北貝層と南貝層)かつ時期的(集落最初期と集落発展ピーク期)に対応していることが着目されます。

また4軒ともに漆喰貝層有竪穴住居です。

環状焼土堆積のある竪穴住居

これらの遺構からは特殊遺物としてJ34の大型石棒、J63の鹿骨製垂飾、J105の鯨骨製骨刀、J104の注口土器が出土しています。

焼土および特殊遺物は、何らかの重要な廃屋儀礼(住居廃絶後の火入れ行為等)にともなうものと考えられ、その住居の主が集落のなかで祭祀に関わる枢要な役割を果たしていたことを暗示しています。

祭祀に関わる重要な役割は漆喰貝層有竪穴住居住人が果たしていて、漆喰貝層無竪穴住居住人が登場しないことが判ります。

祭祀面において、つまり精神生活面において漆喰貝層有竪穴住居住人が集落を主導し、漆喰貝層無竪穴住居住人は受け身であった、あるいは除外されていたことが想定できます。

2-5 まとめ

以上の分析を次に一覧表でまとめました。

漆喰貝層有無と発掘情報特性 まとめ

3 漆喰貝層有無と異なる生業2集団

3-1 異なる生業2集団の存在

2の検討から漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の住人は一方が漁労に従事し、一方が漁労に従事しない異なる集団に属していて、かつそのルーツ・出自が異なる集団であると考えます。

漆喰貝層有竪穴住居住人は貝塚形成の主体であり、漆喰貝層無竪穴住居住人と貝塚形成の関わりは見つかっていません。

3-2 2集団の関係性

漆喰貝層有竪穴住居住人は豊かで、装身具を身に着けることが許されていて、祭祀を司っています。一方漆喰貝層無竪穴住居住人は貧しく、装身具を身に着けることを許されず、祭祀に能動的に関われない状況が読み取れます。

この状況から漆喰貝層有竪穴住居住人は集落社会の上流・中流階層に位置し、漆喰貝層無竪穴住居住人は下流階層に位置していたと考えられます。

2集団は大局的には空間的に棲み分けし、集落全体で3つの環状を構成していました。集落構造の主要骨格は漆喰貝層有竪穴住居が形作る環状構造でそれが貝層分布(貝塚分布)に対応します。

土坑詳細検討の中で、2集団の関係は次の空間3分割の中で上下の関係を持っていたと推定しました。

大膳野南貝塚後期集落の構成(推定)

なお、北貝層と南貝層の間に漆喰貝層無竪穴住居が存在していて貝層連続を分断しているように観察できるところがあります。このことから、漆喰貝層有竪穴住居集団が漆喰貝層無竪穴住居をかってに移動させるなどの専制的権力の存在は弱かったと考えます。つまり支配集団と奴隷層という関係ではなくもう少しソフトな上下関係、階層関係が存在していたと考えます。

4 検討課題

4-1 分析課題

●漆喰貝層有無と土器に関わる特徴(形式等)との関連がみつかるか

漆喰貝層有竪穴住居住人と漆喰貝層無竪穴住居住人のルーツ・出自が異なるならば、双方から出土する土器の特徴を子細に分析すればなにかの差異が見つかるかもしれません。

●竪穴住居の漆喰貝層有無と土坑の漆喰貝層有無は対応するか

土坑の分類で送り場土坑を動物食関連送り場土坑(貝や獣骨が出土する送り場土坑)と植物食関連送り場土坑(貝や獣骨が出土しない送り場土坑)に分けていますが、これが漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居に対応するかどうか検証する価値があると思います。

4-2 理論的検討課題

●漆喰貝層有無は双分制か

漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の共存は集落が双分制であったと定義づけることができるかどうか検討する必要があります。

4-3 学習の発展

●近隣遺跡にも漆喰貝層有無2集団が見られるか

大膳野南貝塚で見つかった漆喰貝層有無2集団は大膳野南貝塚だけの特殊例であるとは考えづらく、近隣遺跡にも同じ2集団の存在が観察できる可能性が濃いと考えます。