縄文土器学習 583

この記事では加曽利貝塚博物館R2企画展「あれもE…」で展示された加曽利EⅡ式土器(No.15)を3Dモデルで観察します。この土器は連弧文土器といわれるものです。

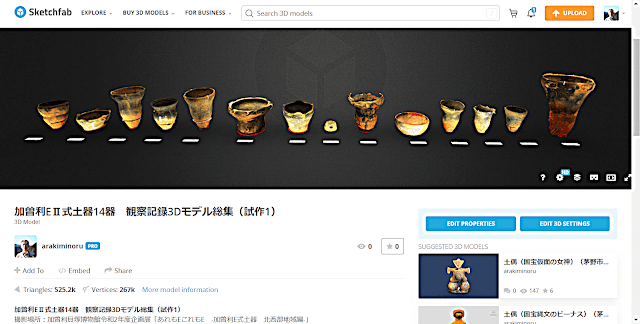

1 加曽利EⅡ式深鉢(No.15)(市川市今島田貝塚) 観察記録3Dモデル

加曽利EⅡ式深鉢(No.15)(市川市今島田貝塚) 観察記録3Dモデル撮影場所:加曽利貝塚博物館令和2年度企画展「あれもEこれもE -加曽利E式土器 北西部地域編-」

撮影月日:2021.02.09

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v5.019 processing 59 images

展示の様子

3Dモデルの動画

2 GigaMesh Software Frameworkによる展開

GigaMesh Software Frameworkによる展開

3 メモ

・土器は2段に分かれ、上段に3本1組沈線による先の尖った波状連弧文が2つ、下段には上に先の丸い波状連弧文、下に先の尖った波状連弧文が描かれています。最下段の連弧文は土器使用による表面摩滅により消えかかっています。

土器の文様

・連弧文が比較的しっかりと描かれているので、連弧文土器衰退期よりも前の時期につくられたと想像します。

・土器の形状がズングリムックリしていて、加曽利EⅢ式土器意匠充填系土器に見られるものと似ています。

・最上部波状連弧文の波頭部一つ置きに、沈線による渦巻文が描かれています。