縄文土器学習 417

2020.06.28記事「

国宝土偶「縄文のビーナス」の下腹部陰刻」、2020.06.29記事「

国宝土偶「縄文のビーナス」女の一生の意味」に引き続いて、「縄文のビーナス」が副葬品であるか、製作者や所有者はだれか、国宝土偶「仮面の女神」との比較などについて考察してみました。

1 「縄文のビーナス」は副葬品か

小形土壙(径79㎝×70㎝、深さ18.5㎝)の壁際に横たわって「縄文のビーナス」が出土しました。

出土状況

鵜飼幸雄著「国宝土偶「縄文ビーナス」の誕生 棚畑遺跡」(2010、新泉社)から引用

子どもを埋葬した土坑墓の副葬品として「縄文のビーナス」を捉えてよいようです。

2 製作者や所有者はだれか

鵜飼幸雄著「国宝土偶「縄文ビーナス」の誕生 棚畑遺跡」(2010、新泉社)では、この土偶は北環状集落の時代つまり中期中葉Ⅰ(貉沢式期)に作られ、その土偶が集落内で長らく伝世し、南環状集落の時代つまり中期中葉Ⅲ(藤内式期)以降に埋納されたと想定しています。

棚畑遺跡の土器編年

鵜飼幸雄著「国宝土偶「縄文ビーナス」の誕生 棚畑遺跡」(2010、新泉社)から引用

棚畑遺跡の集落全体図

鵜飼幸雄著「国宝土偶「縄文ビーナス」の誕生 棚畑遺跡」(2010、新泉社)から引用

この想定に従えば、「縄文のビーナス」は北環状集落のリーダー家であるとき作られ、代々リーダー家を重要祭具として伝世し、南環状集落に移動した後も同じ家族がリーダー家であったことが想定されます。そしてある時母系社会において跡継ぎになるべき女の子が死亡し、その女の子埋葬の副葬品として「縄文のビーナス」が埋納されたと考えることができます。

跡継ぎになるべき女の子が将来担うであろうリーダーシップの大きさに匹敵するだけの価値あるものとして「縄文のビーナス」が存在したのだと思います。

代々伝世してきた集落重要祭具「縄文のビーナス」を女の子亡骸と一緒に埋納することに集落民一同異議は無かったということです。

それだけ死んだ女の子に期待されていたリーダーシップが大きかったということです。

ここに死んだ女の子が属する家族が他の集落家族と異なる特別な人々だった可能性を推測することができるのだと思います。特別な家柄が存在するという、社会階層化の一端が浮かび上がったということです。

棚畑遺跡集落のリーダー家は「縄文のビーナス」を副葬品として死んだ女の子に持たせました。これは「子どもへの投資」として考えることができます。女の子はあの世に行って「縄文のビーナス」を所持していて、良い家柄の人として上位のポジションを得ることができます。「縄文のビーナス」副葬は財力や権力の世襲を暗示しています。

「縄文のビーナス」を実際に製作した技能者は集落リーダー家の人間とは限らないと想像します。近郷集落で土偶作成技術が特段に秀でた技能者(芸術家)を財力で招へいしたかもしれません。

3 国宝土偶「仮面の女神」との比較

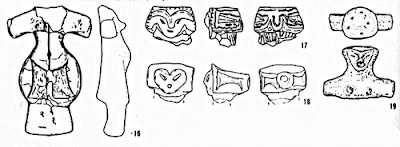

国宝土偶「縄文のビーナス」と国宝土偶「仮面の女神」

ともに3Dモデルから作成した正面オルソ投影画像

ア 類似性

・大型土偶(高さ「縄文のビーナス」27㎝、「仮面の女神」34㎝)

・造形物として完成度が高い

・破壊が少ない(「縄文のビーナス」は破壊なし)

・少女埋葬と推定される土壙から出土(副葬品)

・横たわった出土状況を呈する

・八ヶ岳山麓近隣遺跡から出土(棚畑遺跡と中ッ原遺跡の直線距離は3.9㎞)

棚畑遺跡と中ッ原遺跡の位置

イ 差異性

・作成年代(「縄文のビーナス」は中期中葉初頭、「仮面の女神」は後期前半)

・土偶モチーフ(「縄文のビーナス」は女の一生、「仮面の女神」は集団見合い(成女式)※)

・類似土偶の存在(「縄文のビーナス」は類似土偶少ない、「仮面の女神」は類似土偶多い)

※2020.03.20記事「

国宝土偶「仮面の女神」注記付き3Dモデルと想像的解釈」参照

ウ 考察

「仮面の女神」は陰部をことさら強調して露出していることに示されるように、生殖活動を指向している用途で使われたことが直観できます。男女交合が縄文時代の生命復活再生・恵みの豊穣再生産に不可欠な祭祀モチーフであり、その演出道具の一つが土偶であるという認識とよく適合します。

直截的に言えば、「この土偶を祈願道具にして、わが娘の伴侶を早く見つけて、一家をつくれるようにしよう」という現世のご利益にかかわる土偶です。

一方、「縄文のビーナス」は妊娠出産を軸とする女の一生を表現しています。この土偶の用途は「わが娘が幸福な女の一生を送れますように」という祈願になると考えます。

縄文人が今生きているわが娘に「幸福な女の一生を送れますように」と土偶を使って抽象的に祈願することはあり得ないと思います。やはり土偶に託す祈願はあくまでも具体的だと思います。

そういう意味で、「縄文のビーナス」のモチーフが女の一生であるならば、それは死んだわが子に持たせてあの世で良い女の一生が、そして生まれ変わったこの世でも良い女の一生を送れるようにしたのだと思います。

つまり、この「縄文のビーナス」はそのモチーフが抽象的であるという理由から、わが子が死んでから殯期間(数か月とか1年とか)に作って、わが子のミイラを埋葬するときに一緒に持たせた(埋納した)のだと想像することもできます。「縄文のビーナス」の類似土偶が近隣遺跡から出土していないことが、この土偶が長期間伝世していたものではないことを物語っているのかもしれません。