縄文土器学習 255

匝瑳市立のさか図書館展示室を観覧させていただきました。

古代の展示物がメインですが縄文時代遺物として縄文土器7点、石棒1点、木製弓1点が展示されています。

匝瑳市立のさか図書館展示室の様子

展示物の観察と3Dモデル作成用撮影をさせていただきました。

特に縄文後期浅鉢(宮田下泥炭遺跡)はテーブルの上に置いていただけたので全周撮影ができました。

縄文後期浅鉢(宮田下泥炭遺跡)

またショーケースのガラス扉を開けていただいて撮影をすることができました。

石棒と木製弓

加曽利B式台付鉢

加曽利E式深鉢

今後撮影した遺物の3Dモデルを作成して土器学習を深めることにします。

同時に、匝瑳市域は泥炭が発達していて縄文木製品が多出しています。縄文木製品の学習をする上で特別重要な地域です。

2019.06.09記事「異なる2遺跡から出土した棒状木製品の意匠近似性」

さらに匝瑳市域は列島で最大の丸木舟出土地帯で、その時期は縄文後晩期に集中します。この地域が縄文時代から弥生時代への移行で千葉県において特別重要な地域であると想定していますので、学習の興味が深まります。

2019.07.16記事「荒海式等縄文晩期最後期の遺跡密集地」

2019年9月5日木曜日

2019年9月4日水曜日

炉のない住居跡

縄文土器学習 254

鎌ヶ谷市郷土資料館展示阿玉台Ⅳ式深鉢形土器(根郷貝塚)の3Dモデルを作成しましたが、この土器をキッカケにして寄り道学習をしています。

この記事では根郷貝塚寄り道学習でうまれた興味(学習課題)のうち炉の無い住居跡に関するものをメモします。

1 根郷貝塚の各期の住居跡

根郷貝塚の各期の住居跡

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

根郷貝塚ではこれまで32軒の竪穴住居跡が検出され、これらはおおむね5時期に変遷するとされています。(上図)

Ⅰ期は阿玉台式前半期で、平面形は長円形を呈し、掘り込みは浅く、炉を持ちません。

Ⅱ期は阿玉台式後半期で、隅丸方形で掘り込みは深く、有段となり、やはり炉を持ちません。

Ⅲ期は阿玉台末~中峠式期で、円形が基本で、掘り込みは深く、土器を埋設した炉があらわれます。

Ⅳ期は加曽利EⅠ式期で、本遺跡の盛期と思われます。平面形は円形が基本となり、掘り込みは深く、炉は深鉢の口縁部を再利用した埋甕炉となります。

Ⅴ期は加曽利EⅡ式期で、 長円形を呈し、掘り込みは浅く、炉には土器片や礫を利用したものがあります。(「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」からまとめ)

2 炉のない住居跡

「鎌ヶ谷市史上巻(改訂版)」では阿玉台式期特有の現象として炉跡がない住居跡の存在を指摘しています。

貝塚の形成が始まるⅢ期の中峠式期からは炉があらわれますが、阿玉台式前半期と後半期には住居内に炉がありません。

「根郷貝塚では二次調査において7000平方メートルを調査したが、屋内炉に代わる遺構は検出されなかった。このようなあり方は、本市域だけでなく県内広く認められるのである。いかなる理由によるものか、今もって究明の糸口すら見いだせていないのが現状である。」「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

3 考察

中峠式期からは貝塚形成が始まり、定住もしっかりしたものになったため住居跡に炉が存在することはよくわかります。

それ以前の阿玉台式期の炉がない状況は、他の遺跡事例を「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」でざっと読むと、たしかにそのような記述が散見され、専門家の間で共通認識になっているようです。

しかし、いくら定住が不安定であり、放浪的生活がその当時の状況だとしても、住居を利用した時の調理に火を使わなかったことはあり得ません。屋外炉はどこかにあるはずです。

その屋外炉の場所が住居近くではない、専門家が調査していない(調査できない)別の場所にあるのだと思います。

その屋外炉の場所が谷津斜面や谷底にあった可能性をメモしておきます。

状況は大いに異なりますが、大膳野南貝塚学習で後期集落屋外炉(廃屋屋外炉)を谷底近くの谷津斜面で「発見」しました。(素人の自分が勝手にその住居跡が屋外炉として使われたと分析的に考えただけです。)

2018.07.21記事「個別テーマ」参照

谷津斜面や谷底付近に屋外炉を設ければ、川の水を利用して解体した動物や採集した植物及び水を台地上に運び上げる必要がないので、そこで調理と飲食する合理性がある程度あります。放浪的生活が主流ならば住居に愛着はあまりありません。水場近くでの野外飲食が生活の楽しみになります。

阿玉台式期の屋外炉の場所が谷津斜面や谷底にある可能性について、今後学習を深めることにします。

鎌ヶ谷市郷土資料館展示阿玉台Ⅳ式深鉢形土器(根郷貝塚)の3Dモデルを作成しましたが、この土器をキッカケにして寄り道学習をしています。

この記事では根郷貝塚寄り道学習でうまれた興味(学習課題)のうち炉の無い住居跡に関するものをメモします。

1 根郷貝塚の各期の住居跡

根郷貝塚の各期の住居跡

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

根郷貝塚ではこれまで32軒の竪穴住居跡が検出され、これらはおおむね5時期に変遷するとされています。(上図)

Ⅰ期は阿玉台式前半期で、平面形は長円形を呈し、掘り込みは浅く、炉を持ちません。

Ⅱ期は阿玉台式後半期で、隅丸方形で掘り込みは深く、有段となり、やはり炉を持ちません。

Ⅲ期は阿玉台末~中峠式期で、円形が基本で、掘り込みは深く、土器を埋設した炉があらわれます。

Ⅳ期は加曽利EⅠ式期で、本遺跡の盛期と思われます。平面形は円形が基本となり、掘り込みは深く、炉は深鉢の口縁部を再利用した埋甕炉となります。

Ⅴ期は加曽利EⅡ式期で、 長円形を呈し、掘り込みは浅く、炉には土器片や礫を利用したものがあります。(「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」からまとめ)

2 炉のない住居跡

「鎌ヶ谷市史上巻(改訂版)」では阿玉台式期特有の現象として炉跡がない住居跡の存在を指摘しています。

貝塚の形成が始まるⅢ期の中峠式期からは炉があらわれますが、阿玉台式前半期と後半期には住居内に炉がありません。

「根郷貝塚では二次調査において7000平方メートルを調査したが、屋内炉に代わる遺構は検出されなかった。このようなあり方は、本市域だけでなく県内広く認められるのである。いかなる理由によるものか、今もって究明の糸口すら見いだせていないのが現状である。」「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

3 考察

中峠式期からは貝塚形成が始まり、定住もしっかりしたものになったため住居跡に炉が存在することはよくわかります。

それ以前の阿玉台式期の炉がない状況は、他の遺跡事例を「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」でざっと読むと、たしかにそのような記述が散見され、専門家の間で共通認識になっているようです。

しかし、いくら定住が不安定であり、放浪的生活がその当時の状況だとしても、住居を利用した時の調理に火を使わなかったことはあり得ません。屋外炉はどこかにあるはずです。

その屋外炉の場所が住居近くではない、専門家が調査していない(調査できない)別の場所にあるのだと思います。

その屋外炉の場所が谷津斜面や谷底にあった可能性をメモしておきます。

状況は大いに異なりますが、大膳野南貝塚学習で後期集落屋外炉(廃屋屋外炉)を谷底近くの谷津斜面で「発見」しました。(素人の自分が勝手にその住居跡が屋外炉として使われたと分析的に考えただけです。)

2018.07.21記事「個別テーマ」参照

谷津斜面や谷底付近に屋外炉を設ければ、川の水を利用して解体した動物や採集した植物及び水を台地上に運び上げる必要がないので、そこで調理と飲食する合理性がある程度あります。放浪的生活が主流ならば住居に愛着はあまりありません。水場近くでの野外飲食が生活の楽しみになります。

阿玉台式期の屋外炉の場所が谷津斜面や谷底にある可能性について、今後学習を深めることにします。

根郷貝塚学習で生まれた廃屋墓に関する興味

縄文土器学習 253

鎌ヶ谷市郷土資料館展示阿玉台Ⅳ式深鉢形土器(根郷貝塚)の3Dモデルを作成しましたが、この土器をキッカケにして寄り道学習をしています。

この記事では根郷貝塚寄り道学習でうまれた興味(学習課題)のうち廃屋墓に関するものをメモします。

1 廃屋墓の状況

阿玉台Ⅳ式深鉢形土器が出土したJ5住居跡は6体の人骨が検出されています。1号人骨骨盤横下からバンドウイルカ下顎骨製垂飾品が3号人骨右手首付近からイノシシ牙製腕輪が出土しています。

人骨は床面に堆積した暗褐色土層の上に位置し、その上に貝層(混貝土層)が堆積しています。

また3号人骨から6号人骨は重なっている部分があります。

J5号住居跡実測図

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

J5号人骨出土状況

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

2号人骨

鎌ヶ谷市郷土資料館展示

2 廃屋墓に関する興味

廃屋墓に関する状況からどのような埋葬活動が行われたか推察することに興味が湧きます。

大膳野南貝塚の学習などから次のような想像をします。

1 J5住居が廃屋になり、恐らく上屋はなくなり、床面に土(暗褐色土)が堆積した。

2 時間差を伴って6人が死亡し、別の場所で殯(もがり)が長期間(長ければ1-2年)行われた。遺体はミイラになった。

3 ある時、集落各所で行われていた殯を区切るため、6体の遺体(ミイラ)をJ5住居跡に埋葬した。

4 3~6号遺体は親族でありわざと遺体に重なる部分を作って、一団となるように配置した。

5 6体の遺体を置いた後、その上に貝(混貝土)を被せ、全体を白っぽくして墓らしくした。

このような想像が合理的なものであるかどうか、今後学習を深めたいと思います。

参考 2017.12.12記事「人骨7体出土縄文時代後期廃屋墓」

3 中峠式深鉢形土器の意義

J5号住居跡は集落のなかで重要な埋葬施設であったことは確実です。そこから石鏃・打製石斧・磨製石斧・磨石・凹石・ 石皿・ 砥石・削器・軽石製浮子・ 土器片錘・貝刃などが出土しています。その出土物に混じって阿玉台Ⅳ式深鉢形土器が出土したことになります。

これらの出土物は廃棄物集積場に廃棄されたと考えるのではなく、埋葬場所に置かれたお供え物として考えることが適切であると考えます。

現代人からみると廃用物を廃棄したと見える活動も、縄文時代にあっては死者を弔う祭祀活動(及び住居施設廃絶祭祀)の一環であったと考えます。

J5号住居から出土した阿玉台Ⅳ式深鉢形土器

鎌ヶ谷市郷土資料館展示阿玉台Ⅳ式深鉢形土器(根郷貝塚)の3Dモデルを作成しましたが、この土器をキッカケにして寄り道学習をしています。

この記事では根郷貝塚寄り道学習でうまれた興味(学習課題)のうち廃屋墓に関するものをメモします。

1 廃屋墓の状況

阿玉台Ⅳ式深鉢形土器が出土したJ5住居跡は6体の人骨が検出されています。1号人骨骨盤横下からバンドウイルカ下顎骨製垂飾品が3号人骨右手首付近からイノシシ牙製腕輪が出土しています。

人骨は床面に堆積した暗褐色土層の上に位置し、その上に貝層(混貝土層)が堆積しています。

また3号人骨から6号人骨は重なっている部分があります。

J5号住居跡実測図

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

J5号人骨出土状況

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

2号人骨

鎌ヶ谷市郷土資料館展示

2 廃屋墓に関する興味

廃屋墓に関する状況からどのような埋葬活動が行われたか推察することに興味が湧きます。

大膳野南貝塚の学習などから次のような想像をします。

1 J5住居が廃屋になり、恐らく上屋はなくなり、床面に土(暗褐色土)が堆積した。

2 時間差を伴って6人が死亡し、別の場所で殯(もがり)が長期間(長ければ1-2年)行われた。遺体はミイラになった。

3 ある時、集落各所で行われていた殯を区切るため、6体の遺体(ミイラ)をJ5住居跡に埋葬した。

4 3~6号遺体は親族でありわざと遺体に重なる部分を作って、一団となるように配置した。

5 6体の遺体を置いた後、その上に貝(混貝土)を被せ、全体を白っぽくして墓らしくした。

このような想像が合理的なものであるかどうか、今後学習を深めたいと思います。

参考 2017.12.12記事「人骨7体出土縄文時代後期廃屋墓」

3 中峠式深鉢形土器の意義

J5号住居跡は集落のなかで重要な埋葬施設であったことは確実です。そこから石鏃・打製石斧・磨製石斧・磨石・凹石・ 石皿・ 砥石・削器・軽石製浮子・ 土器片錘・貝刃などが出土しています。その出土物に混じって阿玉台Ⅳ式深鉢形土器が出土したことになります。

これらの出土物は廃棄物集積場に廃棄されたと考えるのではなく、埋葬場所に置かれたお供え物として考えることが適切であると考えます。

現代人からみると廃用物を廃棄したと見える活動も、縄文時代にあっては死者を弔う祭祀活動(及び住居施設廃絶祭祀)の一環であったと考えます。

J5号住居から出土した阿玉台Ⅳ式深鉢形土器

2019年9月3日火曜日

根郷貝塚の地形

縄文土器学習 252

鎌ヶ谷市郷土資料館展示中峠式深鉢形土器(根郷貝塚)の3Dモデルを作成しましたが、この土器をキッカケにして寄り道学習をしています。

この記事では根郷貝塚の地形について3Dモデルを作成して学習します。

1 根郷貝塚の流域内位置

根郷貝塚の流域内位置 地形3Dモデル

根郷貝塚位置:ちば情報マップ埋蔵文化財包蔵地

DEM:基盤地図情報数値標高モデル 5mメッシュDEM

垂直方向10倍

根郷貝塚の流域内位置が谷津本川の大柏川に面する台地ではなく、それに流入する根郷川の中流部で3つの谷津が合流する場所の台地にあります。

これは根郷川に合流する3つの谷津流域をこの貝塚集落が占用テリトリーとしていたからだと推察します。植物性食物を採集するにしても燃料となる薪をとるにしても分業が発明されていない縄文時代にあっては占用テリトリーの存在は必須であったと考えます。3つの谷津流域を占用するにはその合流点に集落を構えるのが最良であり、その下流の大柏川沿いでは十分な監視・管理が出来なかったのだと思います。

根郷貝塚占用テリトリーの想定

2 根郷貝塚の地形

根郷貝塚 埋蔵文化財包蔵地(概略) 地形3Dモデル

根郷貝塚埋蔵文化財包蔵地(概略):ちば情報マップ埋蔵文化財包蔵地

DEM:基盤地図情報数値標高モデル 5mメッシュDEM

空中写真:国土地理院2007年撮影

台地の小さな尾根を集落の場所として選んでいます。

包蔵地のくくりは貝塚集落の広がりと直接関係はないかもしれませんが、参考までに面積を測定すると22800平方メートルとなりました。

包蔵地くくり線資料

ちば情報マップ埋蔵文化財包蔵地から引用

遺構分布図

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

遺跡の主体部が1次調査の場所で、そこには阿玉台から加曽利EⅠ式までの遺構が多数存在していたが、制約のため7軒確認6軒発掘されただけであったという。

そのうちの1軒から人骨5体と土器が出土し、土器のなかに中峠式深鉢土器が含まれていたということです。

………………………………………………

参考

根郷貝塚付近の河川名

情報源は国土数値情報河川

鎌ヶ谷市郷土資料館展示中峠式深鉢形土器(根郷貝塚)の3Dモデルを作成しましたが、この土器をキッカケにして寄り道学習をしています。

この記事では根郷貝塚の地形について3Dモデルを作成して学習します。

1 根郷貝塚の流域内位置

根郷貝塚の流域内位置 地形3Dモデル

根郷貝塚位置:ちば情報マップ埋蔵文化財包蔵地

DEM:基盤地図情報数値標高モデル 5mメッシュDEM

垂直方向10倍

根郷貝塚の流域内位置が谷津本川の大柏川に面する台地ではなく、それに流入する根郷川の中流部で3つの谷津が合流する場所の台地にあります。

これは根郷川に合流する3つの谷津流域をこの貝塚集落が占用テリトリーとしていたからだと推察します。植物性食物を採集するにしても燃料となる薪をとるにしても分業が発明されていない縄文時代にあっては占用テリトリーの存在は必須であったと考えます。3つの谷津流域を占用するにはその合流点に集落を構えるのが最良であり、その下流の大柏川沿いでは十分な監視・管理が出来なかったのだと思います。

根郷貝塚占用テリトリーの想定

2 根郷貝塚の地形

根郷貝塚 埋蔵文化財包蔵地(概略) 地形3Dモデル

根郷貝塚埋蔵文化財包蔵地(概略):ちば情報マップ埋蔵文化財包蔵地

DEM:基盤地図情報数値標高モデル 5mメッシュDEM

空中写真:国土地理院2007年撮影

台地の小さな尾根を集落の場所として選んでいます。

包蔵地のくくりは貝塚集落の広がりと直接関係はないかもしれませんが、参考までに面積を測定すると22800平方メートルとなりました。

包蔵地くくり線資料

ちば情報マップ埋蔵文化財包蔵地から引用

遺構分布図

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

遺跡の主体部が1次調査の場所で、そこには阿玉台から加曽利EⅠ式までの遺構が多数存在していたが、制約のため7軒確認6軒発掘されただけであったという。

そのうちの1軒から人骨5体と土器が出土し、土器のなかに中峠式深鉢土器が含まれていたということです。

………………………………………………

参考

根郷貝塚付近の河川名

情報源は国土数値情報河川

2019年9月2日月曜日

中峠式土器出土遺跡ヒートマップの3Dモデル

縄文土器学習 251

鎌ヶ谷市郷土資料館展示阿玉台Ⅳ式深鉢形土器(根郷貝塚)の3Dモデルを作成しましたが、この土器をキッカケにして寄り道学習をしています。

この記事では中峠式土器の分布について資料を作成しました。

1 中峠式土器出土遺跡ヒートマップ

中峠式土器出土遺跡は千葉県で19遺跡あり、多くが根郷貝塚の近くに分布しています。この様子をヒートマップ3Dモデルを作成して直観的に把握できるようにしました。

根郷貝塚付近中峠式土器出土遺跡ヒートマップ ヒートマップ3Dモデル

中峠式土器の分布は他の土器形式と較べると明らかにローカルなものであり、土器形式としては成立しないという専門家説明もあります。

中峠式土器という様式を共有する地域社会が阿玉台式期の終わり頃鎌ヶ谷や市川付近にあったことはいえると思います。土器の様式が似ているということは生業のあり方なども似ていたと考えられます。

参考 千葉県中峠式土器出土遺跡ヒートマップ ヒートマップ3Dモデル

2 根郷貝塚付近の地形

根郷貝塚付近の中峠式土器出土遺跡分布を地形3Dモデルで見てみました。

根郷貝塚付近の中峠式土器出土遺跡分布 地形3Dモデル

いずれの遺跡も東京湾水系谷津の湾奥部台地上に位置しています。これらの遺跡(集落)から海岸線までの距離は改めて検討することにしますが、8㎞から10㎞程度は離れていたと考えられます。漁労に便利な海浜部に集落をつくらないでわざわざ片道2時間以上もかかり標高差も30m近くある場所に集落を構えた理由の検討は縄文社会のあり方を観察する上で重要な要素になると思います。

その理由の最大なものとして、漁労専業という分業的生業があり得ないため、漁労もおこなう、狩猟も行う、ドングリや各種植物の採集も行う・・・ためにはどうしても谷奥台地が好適だったのだと思います。飲料水の確保や燃料の確保という要素も大きかったと考えます。

谷奥に集落を構えることで、周辺と背後台地、下流の谷津、さらに下流の海の利用占用権(狩猟権、入会権、漁業権・・・)つまり空間的縄張りを確保できたと考えます。

貝塚集落が谷奥にあることから、漁労がどんなに盛んであっても、それが専業ではなかったことを推察することができます。

参考 根郷貝塚付近の地形 地形3Dモデル

鎌ヶ谷市郷土資料館展示阿玉台Ⅳ式深鉢形土器(根郷貝塚)の3Dモデルを作成しましたが、この土器をキッカケにして寄り道学習をしています。

この記事では中峠式土器の分布について資料を作成しました。

1 中峠式土器出土遺跡ヒートマップ

中峠式土器出土遺跡は千葉県で19遺跡あり、多くが根郷貝塚の近くに分布しています。この様子をヒートマップ3Dモデルを作成して直観的に把握できるようにしました。

根郷貝塚付近中峠式土器出土遺跡ヒートマップ ヒートマップ3Dモデル

中峠式土器の分布は他の土器形式と較べると明らかにローカルなものであり、土器形式としては成立しないという専門家説明もあります。

中峠式土器という様式を共有する地域社会が阿玉台式期の終わり頃鎌ヶ谷や市川付近にあったことはいえると思います。土器の様式が似ているということは生業のあり方なども似ていたと考えられます。

参考 千葉県中峠式土器出土遺跡ヒートマップ ヒートマップ3Dモデル

2 根郷貝塚付近の地形

根郷貝塚付近の中峠式土器出土遺跡分布を地形3Dモデルで見てみました。

根郷貝塚付近の中峠式土器出土遺跡分布 地形3Dモデル

いずれの遺跡も東京湾水系谷津の湾奥部台地上に位置しています。これらの遺跡(集落)から海岸線までの距離は改めて検討することにしますが、8㎞から10㎞程度は離れていたと考えられます。漁労に便利な海浜部に集落をつくらないでわざわざ片道2時間以上もかかり標高差も30m近くある場所に集落を構えた理由の検討は縄文社会のあり方を観察する上で重要な要素になると思います。

その理由の最大なものとして、漁労専業という分業的生業があり得ないため、漁労もおこなう、狩猟も行う、ドングリや各種植物の採集も行う・・・ためにはどうしても谷奥台地が好適だったのだと思います。飲料水の確保や燃料の確保という要素も大きかったと考えます。

谷奥に集落を構えることで、周辺と背後台地、下流の谷津、さらに下流の海の利用占用権(狩猟権、入会権、漁業権・・・)つまり空間的縄張りを確保できたと考えます。

貝塚集落が谷奥にあることから、漁労がどんなに盛んであっても、それが専業ではなかったことを推察することができます。

参考 根郷貝塚付近の地形 地形3Dモデル

2019年8月31日土曜日

中峠式深鉢形土器のオルソ投影

縄文土器学習 250

2019.08.30記事「中峠式深鉢形土器の3Dモデル観察」を書いた後、3Dモデルの「上から」と「下から」の図柄(土器外形シルエット)が異なることを意識しました。

3Dモデルを「純粋に」「天真爛漫に」観察すればこのようになります。なんらやましいことはありません。

しかし上から見た時の外形シルエットと下から見た時の外形シルエットを同じにして土器外形を論じたくなります。そのためにはオルソ投影(正射投影)する必要があります。

幸い3Dモデルを作成した3DF Zephyr Liteにはオルソグラフィック投影機能がありますから、オルソ投影してみました。

中峠式深鉢形土器 下から オルソグラフィック投影

中峠式深鉢形土器 上から オルソグラフィック投影

上からの反転

上からの図を反転すると外形シルエットは下からとピタリ一致します。

外形シルエットは正六角形近似図形の3つの角の近くに角(つの)が生えたような形状になります。角(つの)は把手先端部の端(はじ)の部分が投影されているものです。

中峠式深鉢形土器 下から オルソグラフィック投影 外形シルエットの説明

正面図についてもオルソ投影をしてみました。

中峠式深鉢形土器 正面A オルソグラフィック投影

中峠式深鉢形土器 正面B オルソグラフィック投影

資料に掲載されている挿図と重ねてみました。

資料掲載挿図

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

オルソ投影図と挿図のオーバーレイ

オルソ投影図では両端の2連丸い穴のさらに背後の様子が見えます。しかし挿図はそれが見えていません。(現場では実際に見えません。)

このオーバーレイ図から挿図は特定の写真図柄から書いたものであることが確認できます。機械や土木設計図のような正確な正面図を目指したものではなく、あくまでも見かけのスケッチであることを知りました。

2019.08.30記事「中峠式深鉢形土器の3Dモデル観察」を書いた後、3Dモデルの「上から」と「下から」の図柄(土器外形シルエット)が異なることを意識しました。

3Dモデルを「純粋に」「天真爛漫に」観察すればこのようになります。なんらやましいことはありません。

しかし上から見た時の外形シルエットと下から見た時の外形シルエットを同じにして土器外形を論じたくなります。そのためにはオルソ投影(正射投影)する必要があります。

幸い3Dモデルを作成した3DF Zephyr Liteにはオルソグラフィック投影機能がありますから、オルソ投影してみました。

中峠式深鉢形土器 下から オルソグラフィック投影

中峠式深鉢形土器 上から オルソグラフィック投影

上からの反転

上からの図を反転すると外形シルエットは下からとピタリ一致します。

外形シルエットは正六角形近似図形の3つの角の近くに角(つの)が生えたような形状になります。角(つの)は把手先端部の端(はじ)の部分が投影されているものです。

中峠式深鉢形土器 下から オルソグラフィック投影 外形シルエットの説明

正面図についてもオルソ投影をしてみました。

中峠式深鉢形土器 正面A オルソグラフィック投影

中峠式深鉢形土器 正面B オルソグラフィック投影

資料に掲載されている挿図と重ねてみました。

資料掲載挿図

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

オルソ投影図と挿図のオーバーレイ

オルソ投影図では両端の2連丸い穴のさらに背後の様子が見えます。しかし挿図はそれが見えていません。(現場では実際に見えません。)

このオーバーレイ図から挿図は特定の写真図柄から書いたものであることが確認できます。機械や土木設計図のような正確な正面図を目指したものではなく、あくまでも見かけのスケッチであることを知りました。

2019年8月30日金曜日

阿玉台Ⅳ式深鉢形土器の3Dモデル観察

縄文土器学習 249

鎌ヶ谷市郷土資料館に展示されている阿玉台Ⅳ式深鉢形土器(根郷貝塚J5号住居跡)の明るい観察記録3Dモデルが出来ました。

ブログ「花見川流域を歩く番外編」2019.08.30記事「3Dモデルで暗い(黒い)土器表面を明るくする方法」

そこで、まずその形状をじっくり観察しました。出土遺構や出土遺跡の学習は追って行います。

このような大きな把手のついた土器は自分にとって初めての実物観察です。

1 3Dモデルによる観察

正面A 観察記録3Dモデル

正面Aと同じ写真

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

土器を地面においた時「正面」という概念は縄文人にも存在していたと考えられます。その正面がどこであるか判定することは大切であると考えます。

この土器の正面はこのAか次のBのどちらかになると考えますが、口縁に存在する2連の丸い穴を正面から見た姿がこの土器の縄文人が設定した「正面」であると考えます。

正面B 観察記録3Dモデル

正面Bと同じ写真

「鎌ヶ谷市史 資料編Ⅰ(考古)」から引用

正面Bと同じ向きの挿図

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

背中合わせに2連となっている口縁部丸い穴は一つの引き離せない造形と考えますので、この正面Bは縄文人が「正面」をどのように考えていたかということを考慮しない図柄であると考えます。

上から 観察記録3Dモデル

3つの把手と2連丸い穴の出っ張りがそれぞれ近似正三角形をつくり、それが重なった図柄となっています。

上から の図柄

下から 観察記録3Dモデル

把手を載せる口縁部は近似正六角形になっています。

下から の図柄

2 感想

・正面Aが縄文人設定の「正面」であると推測することができました。

・正面Aの図柄をみると自分には次のような構成として観察できました。

正面Aの構成

大きな目玉とその両脇に大きな耳(把手)があり、とおくに尾(羽)があり、手前胴部の中央は腹、その両脇は折りたたんだ翼のように見えてしまいます。フクロウのような印象を受ける造形です。

………………………………………………

阿玉台Ⅳ式深鉢形土器 根郷貝塚J5号住居跡 観察記録3Dモデル 4(露出変更)

撮影場所:鎌ヶ谷市郷土資料館

撮影月日:2019.08.23

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.507 processing 63 images

鎌ヶ谷市郷土資料館に展示されている阿玉台Ⅳ式深鉢形土器(根郷貝塚J5号住居跡)の明るい観察記録3Dモデルが出来ました。

ブログ「花見川流域を歩く番外編」2019.08.30記事「3Dモデルで暗い(黒い)土器表面を明るくする方法」

そこで、まずその形状をじっくり観察しました。出土遺構や出土遺跡の学習は追って行います。

このような大きな把手のついた土器は自分にとって初めての実物観察です。

1 3Dモデルによる観察

正面A 観察記録3Dモデル

正面Aと同じ写真

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

土器を地面においた時「正面」という概念は縄文人にも存在していたと考えられます。その正面がどこであるか判定することは大切であると考えます。

この土器の正面はこのAか次のBのどちらかになると考えますが、口縁に存在する2連の丸い穴を正面から見た姿がこの土器の縄文人が設定した「正面」であると考えます。

正面B 観察記録3Dモデル

正面Bと同じ写真

「鎌ヶ谷市史 資料編Ⅰ(考古)」から引用

正面Bと同じ向きの挿図

「千葉県の歴史 資料編考古1(旧石器・縄文時代)」から引用

背中合わせに2連となっている口縁部丸い穴は一つの引き離せない造形と考えますので、この正面Bは縄文人が「正面」をどのように考えていたかということを考慮しない図柄であると考えます。

3つの把手と2連丸い穴の出っ張りがそれぞれ近似正三角形をつくり、それが重なった図柄となっています。

上から の図柄

下から 観察記録3Dモデル

把手を載せる口縁部は近似正六角形になっています。

下から の図柄

2 感想

・正面Aが縄文人設定の「正面」であると推測することができました。

・正面Aの図柄をみると自分には次のような構成として観察できました。

正面Aの構成

大きな目玉とその両脇に大きな耳(把手)があり、とおくに尾(羽)があり、手前胴部の中央は腹、その両脇は折りたたんだ翼のように見えてしまいます。フクロウのような印象を受ける造形です。

………………………………………………

阿玉台Ⅳ式深鉢形土器 根郷貝塚J5号住居跡 観察記録3Dモデル 4(露出変更)

撮影場所:鎌ヶ谷市郷土資料館

撮影月日:2019.08.23

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.507 processing 63 images

2019年8月28日水曜日

鎌ヶ谷市郷土資料館展示縄文土器の3Dモデル作成

縄文土器学習 248

鎌ヶ谷市郷土資料館展示縄文土器の3Dモデルを9編作成し、次のサイトにアップしました。

サイト 縄文土器3Dモデル素材集

9編の3Dモデルは次の通りです。

縄文後晩期土器4点(3、4、5、6) 中沢貝塚 展示風景3Dモデル

縄文後晩期土器3点(5、6、7) 中沢貝塚 展示風景3Dモデル

縄文後晩期土器(9) 中沢貝塚 観察記録3Dモデル

縄文後晩期土器18点(1~18) 中沢貝塚 展示風景3Dモデル

参考 第1ショーケース(全て中沢貝塚出土土器)

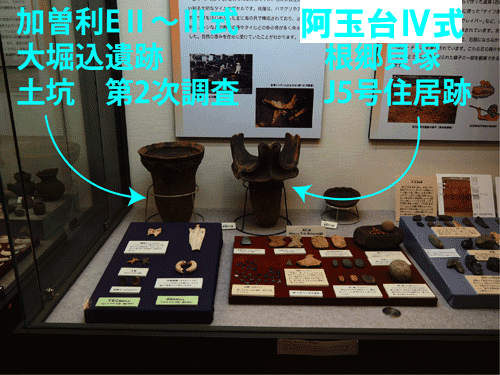

縄文時代土器石器等 鎌ヶ谷市内遺跡 展示風景3Dモデル

加曽利EⅡ~Ⅲ式深鉢形土器 大堀込遺跡土坑 観察記録3Dモデル

阿玉台Ⅳ式深鉢形土器 根郷貝塚J5号住居跡 観察記録3Dモデル

縄文後晩期浅鉢形土器 鎌ヶ谷市内遺跡 観察記録3Dモデル

参考 第3ショーケース

縄文後晩期土器土偶等 中沢貝塚 展示風景3Dモデル

参考 第4ショーケース (映像部分は全て中沢貝塚出土遺物)

3Dモデル作成という技術的観点からみると第1ショーケースは全面ガラス張りで反射が強く3Dモデル作成に不向きな展示です。第3、第4ショーケースも目当の深鉢や異形台付土器が撮影場所から離れ、かつその直背後が壁となっていて3Dモデル作成に不向きな展示です。

しかしこれらの出土物に関する情報が豊富であり、学習検討対象としてはまたとない教材になることから興味が深まります。

展示物3Dモデル作成をキッカケにして中沢貝塚や根郷貝塚の寄り道学習を次からの記事ですることにします。

鎌ヶ谷市郷土資料館展示縄文土器の3Dモデルを9編作成し、次のサイトにアップしました。

サイト 縄文土器3Dモデル素材集

9編の3Dモデルは次の通りです。

縄文後晩期土器4点(3、4、5、6) 中沢貝塚 展示風景3Dモデル

縄文後晩期土器3点(5、6、7) 中沢貝塚 展示風景3Dモデル

縄文後晩期土器(9) 中沢貝塚 観察記録3Dモデル

縄文後晩期土器18点(1~18) 中沢貝塚 展示風景3Dモデル

参考 第1ショーケース(全て中沢貝塚出土土器)

縄文時代土器石器等 鎌ヶ谷市内遺跡 展示風景3Dモデル

加曽利EⅡ~Ⅲ式深鉢形土器 大堀込遺跡土坑 観察記録3Dモデル

阿玉台Ⅳ式深鉢形土器 根郷貝塚J5号住居跡 観察記録3Dモデル

縄文後晩期浅鉢形土器 鎌ヶ谷市内遺跡 観察記録3Dモデル

参考 第3ショーケース

縄文後晩期土器土偶等 中沢貝塚 展示風景3Dモデル

参考 第4ショーケース (映像部分は全て中沢貝塚出土遺物)

3Dモデル作成という技術的観点からみると第1ショーケースは全面ガラス張りで反射が強く3Dモデル作成に不向きな展示です。第3、第4ショーケースも目当の深鉢や異形台付土器が撮影場所から離れ、かつその直背後が壁となっていて3Dモデル作成に不向きな展示です。

しかしこれらの出土物に関する情報が豊富であり、学習検討対象としてはまたとない教材になることから興味が深まります。

展示物3Dモデル作成をキッカケにして中沢貝塚や根郷貝塚の寄り道学習を次からの記事ですることにします。

2019年8月27日火曜日

千葉市土気あすみが丘プラザ展示室の観覧

縄文土器学習 247

千葉市土気あすみが丘プラザ展示室が8月10日にリニューアルオープンしたとの報に接し、観覧してきました。リニューアルの報以前にはこのような施設の存在自体を知りませんでした。

土気あすみが丘プラザ展示室の全景 中央にあるのは土気地区ジオラマ

へたな博物館をその展示内容の質の高さからはるかに凌駕する、素晴らしい施設です。緑区のコミュニティ施設内部にこのようなへたな博物館以上の展示があることに驚きました。

土気地区は旧石器時代及び縄文時代における千葉県最重要の狩猟場です。列島規模でみても本州中央部付近の極めて有数な狩猟場の一つと考えられます。

旧石器時代と縄文時代展示は狩猟という観点から設計されているように感じられます。

旧石器時代は石器が縄文時代は土器(18点)が展示されています。展示物は圧巻といえるものです。さらに解説パネルに書かれていることがまさに研究最前線の最新知識であるように感じられ興味が尽きません。

旧石器時代展示 植刃器製作復元資料が展示され参考になります

縄文時代展示 縄文時代初期の土偶も展示されています

古代の展示も南河原坂窯跡群に関連するもので遺跡の復元模型や多数の出土物があり、以前から深い興味をもって何回もブログ記事を書いてきています。しかし、今回の観覧では自制しておざなりの写真撮影程度にし、意識のほとんどを旧石器と縄文に割り振りました。

リニューアルの考え方のパネルがあり、この展示施設は単純な地域住民向け広報ではなく、今後の土気地区研究のための出発点としての意義があることがわかります。

リニューアルを終えて

なお関連するパンフレットや資料は展示施設にはありませんでした。

次の千葉市ホームページに情報が掲載されています。

土気あすみが丘プラザ展示室リニューアルオープン

展示18点の縄文土器について3Dモデル作成用撮影を行いました。移入土器である十三菩提式土器などもあり、学習の楽しみ素材が増えました。

千葉市土気あすみが丘プラザ展示室が8月10日にリニューアルオープンしたとの報に接し、観覧してきました。リニューアルの報以前にはこのような施設の存在自体を知りませんでした。

土気あすみが丘プラザ展示室の全景 中央にあるのは土気地区ジオラマ

へたな博物館をその展示内容の質の高さからはるかに凌駕する、素晴らしい施設です。緑区のコミュニティ施設内部にこのようなへたな博物館以上の展示があることに驚きました。

土気地区は旧石器時代及び縄文時代における千葉県最重要の狩猟場です。列島規模でみても本州中央部付近の極めて有数な狩猟場の一つと考えられます。

旧石器時代と縄文時代展示は狩猟という観点から設計されているように感じられます。

旧石器時代は石器が縄文時代は土器(18点)が展示されています。展示物は圧巻といえるものです。さらに解説パネルに書かれていることがまさに研究最前線の最新知識であるように感じられ興味が尽きません。

旧石器時代展示 植刃器製作復元資料が展示され参考になります

縄文時代展示 縄文時代初期の土偶も展示されています

古代の展示も南河原坂窯跡群に関連するもので遺跡の復元模型や多数の出土物があり、以前から深い興味をもって何回もブログ記事を書いてきています。しかし、今回の観覧では自制しておざなりの写真撮影程度にし、意識のほとんどを旧石器と縄文に割り振りました。

リニューアルの考え方のパネルがあり、この展示施設は単純な地域住民向け広報ではなく、今後の土気地区研究のための出発点としての意義があることがわかります。

リニューアルを終えて

なお関連するパンフレットや資料は展示施設にはありませんでした。

次の千葉市ホームページに情報が掲載されています。

土気あすみが丘プラザ展示室リニューアルオープン

展示18点の縄文土器について3Dモデル作成用撮影を行いました。移入土器である十三菩提式土器などもあり、学習の楽しみ素材が増えました。

2019年8月25日日曜日

鎌ヶ谷市郷土資料館展示縄文土器

縄文土器学習 246

鎌ヶ谷市郷土資料館を訪問し展示されている縄文土器を観察し、3Dモデル作成用撮影をさせていただきました。

展示縄文土器 全て中沢貝塚出土土器

把手の細密な造形を施したものがあるなど、興味が深まります。

展示縄文土器

後左深鉢は加曽利EⅡ~Ⅲ式土器(大堀込遺跡)でその様子がいつもみかける典型的加曽利EⅡ式土器やEⅢ式土器とかなり違い、興味が湧きます。

その隣の大きな3つの把手のついた深鉢は阿玉台Ⅳ式(根郷貝塚)で把手が異常に大きく感じます。

さらに隣の浅鉢はアワビを模したような形状や穴2点が観察されます。

これらの3Dモデルを作成してより緻密に観察できそうですから楽しみです。

展示縄文土器

異形台付土器や注口土器、あるは土偶など祭祀系土器・土製品が満載です。手前の人面は土器内側に存在し、同じ土器で人面が対向していたのではないかと説明されています。珍品趣味心が大いに刺激されます。

鎌ヶ谷市は縄文遺跡・遺構・遺物に関する資料(市史やその資料編)も充実していて、今後3Dモデルをつかった学習のしがいが大いにあると予感しました。

鎌ヶ谷市郷土資料館を訪問し展示されている縄文土器を観察し、3Dモデル作成用撮影をさせていただきました。

展示縄文土器 全て中沢貝塚出土土器

把手の細密な造形を施したものがあるなど、興味が深まります。

展示縄文土器

後左深鉢は加曽利EⅡ~Ⅲ式土器(大堀込遺跡)でその様子がいつもみかける典型的加曽利EⅡ式土器やEⅢ式土器とかなり違い、興味が湧きます。

その隣の大きな3つの把手のついた深鉢は阿玉台Ⅳ式(根郷貝塚)で把手が異常に大きく感じます。

さらに隣の浅鉢はアワビを模したような形状や穴2点が観察されます。

これらの3Dモデルを作成してより緻密に観察できそうですから楽しみです。

展示縄文土器

異形台付土器や注口土器、あるは土偶など祭祀系土器・土製品が満載です。手前の人面は土器内側に存在し、同じ土器で人面が対向していたのではないかと説明されています。珍品趣味心が大いに刺激されます。

鎌ヶ谷市は縄文遺跡・遺構・遺物に関する資料(市史やその資料編)も充実していて、今後3Dモデルをつかった学習のしがいが大いにあると予感しました。

登録:

投稿 (Atom)