縄文土器学習 134

海老ケ作貝塚出土獣面把手土器を対象に、撮影時に設定していた好みの写真フィルターで3Dモデルが作成できるかテストしてみました。

1 リーニュクレール画像による3Dモデル作成チャレンジ

リーニュクレール画像(劇画風画像)は自分が大好きな画像ですから、これで3Dモデルが作成できれば土器学習が楽しいものになります。

リーニュクレール画像

大いに期待して3Dモデル作成作業をおこなったのですが、ソフトが日本語で「厄介です」と答えてきて作成失敗しました。

残念です。

2 ドラマチックトーン画像による3Dモデル作成

ドラマチックトーン画像はコントラストが高くなり、同時に影が濃くなるフィルターです。

ドラマチックトーン画像

このフィルター写真では3Dモデルが作成できました。

船橋市海老ケ作貝塚出土獣面把手土器3Dモデル(ドラマチックトーンバージョン)

しかしこの3Dモデルよりも、下に示すいつも使うフィルター写真による3Dモデルの方が見やすいように感じます。

今回はリーニュクレール画像では3Dモデルは出来ないこととドラマチックトーン画像では出来るということに気がつくことができました。ドラマチックトーン画像による3Dモデルの活用場面があるか、選択肢が増えたことで満足することにします。

参考 最初に作成した船橋市海老ケ作貝塚出土獣面把手土器3Dモデル

3Dモデル作成に使った画像

2019年5月23日木曜日

2019年5月9日木曜日

関山式土器 神門遺跡及び取掛西貝塚

縄文土器学習 114

縄文土器を形式別に観察しています。

この記事では2箇所の展示施設で観覧した縄文前期関山式土器2点を観察します。

1 関山式土器(千葉市神門遺跡出土)の観察

関山式土器 千葉市神門遺跡 千葉県教育庁文化財課森宮分室展示室展示

2 関山式土器(船橋市取掛西貝塚出土)の観察

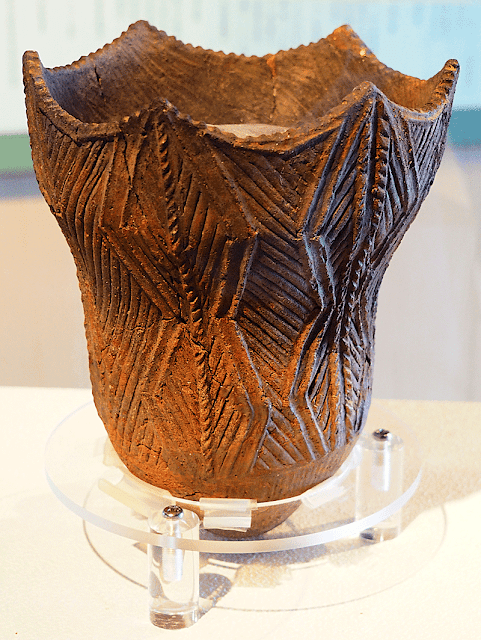

関山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示 ガラス越し撮影

関山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示 ガラス越し撮影

縄文土器を形式別に観察しています。

この記事では2箇所の展示施設で観覧した縄文前期関山式土器2点を観察します。

1 関山式土器(千葉市神門遺跡出土)の観察

関山式土器 千葉市神門遺跡 千葉県教育庁文化財課森宮分室展示室展示

2 関山式土器(船橋市取掛西貝塚出土)の観察

関山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示 ガラス越し撮影

関山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示 ガラス越し撮影

関山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 パンフレット「ふなばしの遺跡」から引用

3 関山式土器の印象

繊維土器であり黒っぽく、表面がザラザラしているような印象を受けます。しかし、下に引用した「日本土器事典」の記述では緻密で磨き上げたような土器もあるとのことです。離れた場所やガラス越しの土器観察では本当のことは判りません。手にとって手触りを味わいながら子細に見るることが本来の観察です。

取掛西貝塚出土土器は片口土器であり、関山式土器の時代にのみ流行したとのことです。

4 参考 「日本土器事典」の関山式土器記述抜粋

「関山式土器は、花積下層式土器の系統を引き継ぎながら、着実に羽状縄文系土器を完成させた。口縁部文様帯には半戴竹管が多用されるようになり、バラエティーに富んだ幾何学的文様が施され、胴部には単節、異条、付加条組紐などの多種の縄文原体が羽状、菱形状に施され、ループ文なども多用されている。また、土器の内外面とも丁寧な磨き調整が行なわれ、器壁は固く密であり、現在でも光沢を保っているものも見られる。

器形

花積下層式と異なり、関山式の中には深鉢以外の器種が多く見られるようになり、縄文時代、使用目的により明確に器種を分化させた最初の土器型式である。大小の深鉢、鉢、そして本型式のみに特徴的な片口土器である。器形は胴部上半から大きく外反するものと、ほぼ直線的に外傾するものが基本であり、片口土器は砲弾形を呈するものが多い。大きく外反するものは波状口縁を呈するが口縁頂部は双頭のものや粘土紐が貼付されているもの、キザミを有するものなどがある。」

「日本土器事典」から引用

5 関山式土器の較正年代

関山式土器の較正年代

小澤政彦先生講演「東関東(千葉県域)の加曽利E式」資料(2019.02.24)では関山式土器の較正年代は6700~6445年前calBPとなっています。

6 関山式土器の分布

私家版千葉県遺跡データベースでは関山式土器は135レコードがヒットしました。その分布図を次に示します。

関山式土器出土遺跡

関山式土器分布をほぼ踏襲して黒浜式土器が分布します。

2019.05.08記事「黒浜式土器出土遺跡の分布」参照

7 参考 神門遺跡の場所と情報

ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地より

神門遺跡からはイルカの解体跡が出土しています。

2018.09.05記事「事例学習 神門遺跡」参照

取掛西貝塚の場所と情報は2019.05.03記事「東山式土器 取掛西貝塚」に掲載済。

……………………………………………………………………

学習チェックリスト

3 関山式土器の印象

繊維土器であり黒っぽく、表面がザラザラしているような印象を受けます。しかし、下に引用した「日本土器事典」の記述では緻密で磨き上げたような土器もあるとのことです。離れた場所やガラス越しの土器観察では本当のことは判りません。手にとって手触りを味わいながら子細に見るることが本来の観察です。

取掛西貝塚出土土器は片口土器であり、関山式土器の時代にのみ流行したとのことです。

4 参考 「日本土器事典」の関山式土器記述抜粋

「関山式土器は、花積下層式土器の系統を引き継ぎながら、着実に羽状縄文系土器を完成させた。口縁部文様帯には半戴竹管が多用されるようになり、バラエティーに富んだ幾何学的文様が施され、胴部には単節、異条、付加条組紐などの多種の縄文原体が羽状、菱形状に施され、ループ文なども多用されている。また、土器の内外面とも丁寧な磨き調整が行なわれ、器壁は固く密であり、現在でも光沢を保っているものも見られる。

器形

花積下層式と異なり、関山式の中には深鉢以外の器種が多く見られるようになり、縄文時代、使用目的により明確に器種を分化させた最初の土器型式である。大小の深鉢、鉢、そして本型式のみに特徴的な片口土器である。器形は胴部上半から大きく外反するものと、ほぼ直線的に外傾するものが基本であり、片口土器は砲弾形を呈するものが多い。大きく外反するものは波状口縁を呈するが口縁頂部は双頭のものや粘土紐が貼付されているもの、キザミを有するものなどがある。」

「日本土器事典」から引用

5 関山式土器の較正年代

関山式土器の較正年代

小澤政彦先生講演「東関東(千葉県域)の加曽利E式」資料(2019.02.24)では関山式土器の較正年代は6700~6445年前calBPとなっています。

6 関山式土器の分布

私家版千葉県遺跡データベースでは関山式土器は135レコードがヒットしました。その分布図を次に示します。

関山式土器出土遺跡

関山式土器分布をほぼ踏襲して黒浜式土器が分布します。

2019.05.08記事「黒浜式土器出土遺跡の分布」参照

7 参考 神門遺跡の場所と情報

ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地より

神門遺跡からはイルカの解体跡が出土しています。

2018.09.05記事「事例学習 神門遺跡」参照

取掛西貝塚の場所と情報は2019.05.03記事「東山式土器 取掛西貝塚」に掲載済。

……………………………………………………………………

学習チェックリスト

2019年5月7日火曜日

黒浜式土器 取掛西貝塚など

縄文土器学習 112

縄文土器を形式別に観察しています。

この記事では2019.05.17記事「黒浜式土器 若葉台遺跡など」に引き続き縄文前期黒浜式土器を観察します。

1 黒浜式土器(取掛西貝塚出土)の観察

黒浜式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

黒浜式土器 上半部拡大 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

黒浜式土器 下半部拡大 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

黒浜式土器 口縁部欠け部分 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

表面に微細な穴(溝)が無数にあり、繊維が焼けて脱落した跡であると考えます。

模様のつけ方に丁寧さ、緻密さが感じられません。

口縁部欠け部分をみると表面付近は褐色ですが、内部は黒色であることが判ります。内部は土器焼成により繊維が炭化し、それが器外に出れないので、土が炭素の色に染まったと考えることができます。

2 黒浜式土器(ヲイノ作遺跡出土)の観察

黒浜式土器 八千代市ヲイノ作遺跡出土 八千代市立郷土博物館展示

繊維が焼けて脱落した跡と考えられる水平方向の筋(微細な溝)がいくつも観察できます。

縄文土器を形式別に観察しています。

この記事では2019.05.17記事「黒浜式土器 若葉台遺跡など」に引き続き縄文前期黒浜式土器を観察します。

1 黒浜式土器(取掛西貝塚出土)の観察

黒浜式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

黒浜式土器 上半部拡大 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

黒浜式土器 下半部拡大 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

黒浜式土器 口縁部欠け部分 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

表面に微細な穴(溝)が無数にあり、繊維が焼けて脱落した跡であると考えます。

模様のつけ方に丁寧さ、緻密さが感じられません。

口縁部欠け部分をみると表面付近は褐色ですが、内部は黒色であることが判ります。内部は土器焼成により繊維が炭化し、それが器外に出れないので、土が炭素の色に染まったと考えることができます。

2 黒浜式土器(ヲイノ作遺跡出土)の観察

黒浜式土器 八千代市ヲイノ作遺跡出土 八千代市立郷土博物館展示

繊維が焼けて脱落した跡と考えられる水平方向の筋(微細な溝)がいくつも観察できます。

2019年5月4日土曜日

船橋市最大縄文土器 3Dモデル改良版

縄文土器学習 107

2019.04.09記事「船橋市最大縄文土器」で船橋市立飛ノ台史跡公園博物館で展示されている船橋市出土最大縄文土器(加曽利EⅡ式、海老ケ作貝塚出土)の3Dモデルを作成しました。

しかし3Dモデルとしては不十分な出来でしたのでこの度作成しなおしました。今回作成した3Dモデル改良版では土器外面は完全に3Dモデル化できました。

船橋市最大縄文土器 3Dモデル改良版

船橋市最大縄文土器 展示風景

船橋市最大縄文土器 展示風景

2019.04.09記事「船橋市最大縄文土器」で船橋市立飛ノ台史跡公園博物館で展示されている船橋市出土最大縄文土器(加曽利EⅡ式、海老ケ作貝塚出土)の3Dモデルを作成しました。

しかし3Dモデルとしては不十分な出来でしたのでこの度作成しなおしました。今回作成した3Dモデル改良版では土器外面は完全に3Dモデル化できました。

船橋市最大縄文土器 3Dモデル改良版

船橋市最大縄文土器 展示風景

船橋市最大縄文土器 展示風景

船橋市最大縄文土器 説明

メモ

1 3Dモデルを作成することにより後日土器形状等の子細を確認できますから便利です。

2 完成度の高い3Dモデルを作成する鍵は丁寧な写真撮影にあることに気が付きました。

ア 同一焦点距離で同一距離から写真を撮る

イ ピントのあった写真を撮る

ウ 上下左右共にオーバーラップ部分をできるだけ多くとって、ぐるぐる回りから写真を撮る

エ 対象物に対するカメラ水平成分画角のブレを少なくする(カメラ内水準器によりカメラの水平を保つ)

カメラの液晶画面を見ながら撮影すると粗雑な撮影となりますので、できるだけファインダーを覗いて1枚1枚丁寧に撮影することが大切であることに気が付きました。

メモ

1 3Dモデルを作成することにより後日土器形状等の子細を確認できますから便利です。

2 完成度の高い3Dモデルを作成する鍵は丁寧な写真撮影にあることに気が付きました。

ア 同一焦点距離で同一距離から写真を撮る

イ ピントのあった写真を撮る

ウ 上下左右共にオーバーラップ部分をできるだけ多くとって、ぐるぐる回りから写真を撮る

エ 対象物に対するカメラ水平成分画角のブレを少なくする(カメラ内水準器によりカメラの水平を保つ)

カメラの液晶画面を見ながら撮影すると粗雑な撮影となりますので、できるだけファインダーを覗いて1枚1枚丁寧に撮影することが大切であることに気が付きました。

2019年5月3日金曜日

日本最古の動物儀礼跡 取掛西貝塚

2019.05.03記事「東山式土器 取掛西貝塚」に関連して、取掛西貝塚の動物儀礼跡企画展の写真等を掲載します。取掛西貝塚出土東山式土器の意義を考える上で動物儀礼跡を確認しておくことは必須であると言えます。

東山式土器の時代(縄文早期前葉終盤頃、10400年前より以前頃)の竪穴住居から動物儀礼跡が見つかっています。この動物儀礼跡は日本最古で興味深いものです。別の遺跡で動物骨が出土する場合などにとても参考になる遺跡です。

2018.06.26記事「遺構外狩猟祭祀と竪穴住居出土獣骨の関係」等

この動物儀礼跡をメインにした企画展が船橋市飛ノ台史跡公園博物館で2019年2月に開催されましたので、その観覧写真等を記録しておきます。

1 動物儀礼跡の状況

動物儀礼跡の状況

企画展パンフレットから作成

動物儀礼遺構の場所

取掛西貝塚リーフレットから引用

2 企画展の様子

企画展の様子 2階から動物儀礼跡展示全景

竪穴住居と獣骨の位置関係が実寸で配置されていて、その中に入ることができますから、動物儀礼跡の様子を体感できる展示になっています。

企画展の様子

東山式土器の時代(縄文早期前葉終盤頃、10400年前より以前頃)の竪穴住居から動物儀礼跡が見つかっています。この動物儀礼跡は日本最古で興味深いものです。別の遺跡で動物骨が出土する場合などにとても参考になる遺跡です。

2018.06.26記事「遺構外狩猟祭祀と竪穴住居出土獣骨の関係」等

この動物儀礼跡をメインにした企画展が船橋市飛ノ台史跡公園博物館で2019年2月に開催されましたので、その観覧写真等を記録しておきます。

1 動物儀礼跡の状況

動物儀礼跡の状況

企画展パンフレットから作成

動物儀礼遺構の場所

取掛西貝塚リーフレットから引用

2 企画展の様子

企画展の様子 2階から動物儀礼跡展示全景

竪穴住居と獣骨の位置関係が実寸で配置されていて、その中に入ることができますから、動物儀礼跡の様子を体感できる展示になっています。

企画展の様子

東山式土器 取掛西貝塚

縄文土器学習 106

縄文土器を形式別に観察しています。

この記事では船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展「ここまでわかった!1万年前の取掛西貝塚」(2019.02)に展示された縄文早期前葉終盤土器様式の一つである東山式土器(船橋市取掛西貝塚出土)を観察します。

1 東山式土器の観察

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

ガラス越し撮影

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

ガラス越し撮影

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

ガラス越し撮影

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

ガラス越し撮影

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)パンフレットから引用

3つの土器ともに無文で口唇部直下に1条の沈線が巡ります。この特徴が平坂式土器の別型式としての東山式土器の特徴です。(「日本土器事典」による。)

3つの土器のうち最大の尖底土器には胴部に綺麗に整形された小孔があいています。小孔の回りに摩耗が見られないので、小孔を液体が出入りしたのではなく、気体が出入りしたと素人考えします。この土器が蒸し器であると仮説すると小孔の意味を納得できます。あるいは醸造等の発酵に使った土器かもしれません。

参考 「日本土器事典」平坂式土器の項引用。

「関東の縄文時代早期前半の土器型式。横須賀市若松町所在、平坂貝塚を標式とする。同貝塚は岡本勇らによって1949年に調査された斜面貝塚で、無文・擦痕文の土器が主に貝層中から、撚糸文土器が貝層下の混土貝層から、層位的関係を持って出土した。調査の成果は1953年に発表され、撚糸文土器が平坂Ⅰ式、無文・擦痕文の土器が平坂Ⅱ式と呼称されたが、その後前者が夏島式土器として認識されるに至り、平坂Ⅱ式は独立した型式名平坂式として定着した。研究者によっては、これを無文系土器群として扱うが、平坂式土器自体の再検討からは、撚糸文系土器様式の終末期に位置付けるのがふさわしい。なお、平坂貝塚出土資料には口縁部直下に一条の沈線が巡る土器も含まれていたが、これは西関東に主体的に分布する別型式として東山式の名が与えられている。

器形

口縁が内反気味に直立する深鉢と、口縁が大きく外反する深鉢がある。前者は口縁部付近に横方向の削り整形が、後者は口唇上面が平坦・外削ぎ状に整形され、擦痕文が著しい。基本的に鋭角な尖底で、底部を削って平底化した半平底・平底の深鉢も散見される。器形・口唇部形態の変化から、概ね3段階の消長を窺える。

文様

無文。例外をのぞき装飾文は持たない。顕著な削り整形と端正な口唇部形態に斉一性が認められる。土器製作途上、かなり乾燥した時点で整形が行なわれたため、外面に顕著な擦痕文が残される。新しい段階の資料には、斜位・横位の浅い凹線文や、口縁部に小突起が付く土器も出現、沈線文系土器への移行を想定させる。また関東西・南部の諸遺跡では、押型文土器がしばしば伴う。

分布

関東一円から福島・長野の一部にまで、希薄ながら広汎に分布する。とくに三浦半島周辺には、平根山遺跡・内原遺跡など古い段階の資料を出土する遺跡が多く、その後分布を拡大、東京都尾崎遺跡・大島下高洞遺跡の資料も注目される。」

2 東山式土器の較正年代

東山式土器の較正年代

10400年前くらいまでの数百年程度と推定します。

3 東山式土器の分布

私家版千葉県遺跡データベースでは東山式土器はヒットしません。平坂式土器は1レコード(東金市山田水呑遺跡)ヒットします。

4 参考 取掛西貝塚の場所と情報

ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地より引用

……………………………………………………………………

学習チェックリスト

縄文土器を形式別に観察しています。

この記事では船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展「ここまでわかった!1万年前の取掛西貝塚」(2019.02)に展示された縄文早期前葉終盤土器様式の一つである東山式土器(船橋市取掛西貝塚出土)を観察します。

1 東山式土器の観察

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

ガラス越し撮影

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

ガラス越し撮影

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

ガラス越し撮影

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)展示

ガラス越し撮影

東山式土器 船橋市取掛西貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館企画展(2019.02)パンフレットから引用

3つの土器ともに無文で口唇部直下に1条の沈線が巡ります。この特徴が平坂式土器の別型式としての東山式土器の特徴です。(「日本土器事典」による。)

3つの土器のうち最大の尖底土器には胴部に綺麗に整形された小孔があいています。小孔の回りに摩耗が見られないので、小孔を液体が出入りしたのではなく、気体が出入りしたと素人考えします。この土器が蒸し器であると仮説すると小孔の意味を納得できます。あるいは醸造等の発酵に使った土器かもしれません。

参考 「日本土器事典」平坂式土器の項引用。

「関東の縄文時代早期前半の土器型式。横須賀市若松町所在、平坂貝塚を標式とする。同貝塚は岡本勇らによって1949年に調査された斜面貝塚で、無文・擦痕文の土器が主に貝層中から、撚糸文土器が貝層下の混土貝層から、層位的関係を持って出土した。調査の成果は1953年に発表され、撚糸文土器が平坂Ⅰ式、無文・擦痕文の土器が平坂Ⅱ式と呼称されたが、その後前者が夏島式土器として認識されるに至り、平坂Ⅱ式は独立した型式名平坂式として定着した。研究者によっては、これを無文系土器群として扱うが、平坂式土器自体の再検討からは、撚糸文系土器様式の終末期に位置付けるのがふさわしい。なお、平坂貝塚出土資料には口縁部直下に一条の沈線が巡る土器も含まれていたが、これは西関東に主体的に分布する別型式として東山式の名が与えられている。

器形

口縁が内反気味に直立する深鉢と、口縁が大きく外反する深鉢がある。前者は口縁部付近に横方向の削り整形が、後者は口唇上面が平坦・外削ぎ状に整形され、擦痕文が著しい。基本的に鋭角な尖底で、底部を削って平底化した半平底・平底の深鉢も散見される。器形・口唇部形態の変化から、概ね3段階の消長を窺える。

文様

無文。例外をのぞき装飾文は持たない。顕著な削り整形と端正な口唇部形態に斉一性が認められる。土器製作途上、かなり乾燥した時点で整形が行なわれたため、外面に顕著な擦痕文が残される。新しい段階の資料には、斜位・横位の浅い凹線文や、口縁部に小突起が付く土器も出現、沈線文系土器への移行を想定させる。また関東西・南部の諸遺跡では、押型文土器がしばしば伴う。

分布

関東一円から福島・長野の一部にまで、希薄ながら広汎に分布する。とくに三浦半島周辺には、平根山遺跡・内原遺跡など古い段階の資料を出土する遺跡が多く、その後分布を拡大、東京都尾崎遺跡・大島下高洞遺跡の資料も注目される。」

2 東山式土器の較正年代

東山式土器の較正年代

10400年前くらいまでの数百年程度と推定します。

3 東山式土器の分布

私家版千葉県遺跡データベースでは東山式土器はヒットしません。平坂式土器は1レコード(東金市山田水呑遺跡)ヒットします。

4 参考 取掛西貝塚の場所と情報

ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地より引用

……………………………………………………………………

学習チェックリスト

2019年5月2日木曜日

野島式土器 飛ノ台のシンボル

縄文土器学習 105

縄文土器を形式別に観察しています。

この記事では船橋市飛ノ台史跡公園博物館に展示されている、縄文早期後葉条痕文系土器様式の一つである野島式土器(船橋市飛ノ台貝塚出土)を観察します。

1 野島式土器の観察

野島式土器 船橋市飛ノ台貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

ガラス越し撮影

縄文土器を形式別に観察しています。

この記事では船橋市飛ノ台史跡公園博物館に展示されている、縄文早期後葉条痕文系土器様式の一つである野島式土器(船橋市飛ノ台貝塚出土)を観察します。

1 野島式土器の観察

野島式土器 船橋市飛ノ台貝塚出土 船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

ガラス越し撮影

展示説明

以下「日本土器事典」の野島式土器の項抜粋。

「1948年報告の檬浜市野島貝塚を標式遺跡とする。赤星直忠の調査で、層位的に茅山下層式土器より古いことが確かめられた。野島式土器は一般に鋭角な尖底深鉢を基本形態とし、平縁のほか緩やかな波状口縁を呈する個体も多い。胴部上半に主文様帯を有し、微隆起線文で曲線的なモチーフを描き、その間隙を集合沈線で埋めるものや、刺突文・沈線文・凹線文でX字状・三角形の直線的な区画文を描く土器がある。文様要素は、微隆起線文が子母口式土器から受け継がれたものであるのに対し、集合沈線文、凹線文が新しく出現する。他に貝殻条痕文のみが施された土器が多量に伴う。条痕文系土器全般を通じ、胎土に繊維を混入する。金子直行の細分試案がある。」

2 野島式土器の較正年代

野島式土器の較正年代

8000年前頃を中心にする数百年間をイメージします。

3 野島式土器の分布(千葉県域)

野島式土器出土遺跡

私家版千葉県遺跡データベースで野島式土器を検索すると31レコード(遺跡)がヒットします。早期中葉の田戸下層式土器分布などにみられた顕著な下総台地北部集中は消えています。しかし分布域の全体像は早期土器に共通するものがみられるような感想を持ちます。

4 参考 飛ノ台貝塚の場所と情報

ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地より引用

……………………………………………………………………

学習チェックリスト

2019年4月30日火曜日

土器囲い炉に使われた土器 高根木戸遺跡

縄文土器学習 102

船橋市高根木戸遺跡の竪穴住居から土器囲い炉に使われた土器が出土し、船橋市飛ノ台史跡公園博物館に展示されています。その土器の3Dモデルを作成しました。

土器囲い炉に使われた土器 高根木戸遺跡 3Dモデル

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

土器囲い炉に使われた土器 高根木戸遺跡

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

展示風景

土器囲い炉のある竪穴住居の様子

「船橋市の遺跡」より引用

土器囲い炉の様子

船橋市高根木戸遺跡の竪穴住居から土器囲い炉に使われた土器が出土し、船橋市飛ノ台史跡公園博物館に展示されています。その土器の3Dモデルを作成しました。

土器囲い炉に使われた土器 高根木戸遺跡 3Dモデル

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

土器囲い炉に使われた土器 高根木戸遺跡

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

展示風景

土器囲い炉のある竪穴住居の様子

「船橋市の遺跡」より引用

土器囲い炉の様子

「船橋市の遺跡」より引用

高根木戸史跡は縄文中期の集落跡遺跡で、土器は勝坂式、阿玉台式、加曽利E式(EⅠ~EⅢ)土器が出土しています。

なお、3Dモデルをよく観察すると、現場では見落とした次の造形特徴を見つけました。(○表示)

出産を暗示する人面の省略形かもしれないと素人考えします。

意味があるかもしれない造形特徴

2019年4月27日土曜日

バイオリン型土偶の3Dモデル観察

縄文土器学習 98

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示バイオリン型土偶(小室上台遺跡出土)の3Dモデルをつくり観察しました。

1 バイオリン型土偶の3Dモデル

バイオリン型土偶3Dモデル

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

3Dモデル画面下のmodel inspector(i)でmatcapにすると写真が除去され立体物だけの表示になります。

2 観察

2-1 豊胸の表現

乳房の表現がメインテーマであると考えることができます。細長い形状で乳房を表現していることから未婚女性を表現していると考えます。

バイオリン型土偶 小室上台遺跡出土

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

2-2 へそ及び首付け根、足付け根の表現

3Dモデルをよく観察するとへそ付近の凹み、首付け根付近の凹み(鎖骨付近)、足付け付近の足-下腹部-足の境が表現されているように推察できます。

バイオリン型土偶 小室上台遺跡出土

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

2-3 首差込口

3Dモデルでは表現できませんでしたが、四角い形状の首差込口があります。

バイオリン型土偶 小室上台遺跡出土

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

3 バイオリン型土偶展示の様子

バイオリン型土偶展示の様子

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

バイオリン型土偶展示の様子

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

4 メモ

小さい土偶の3Dモデル作成が困難であることを実感しました。通常土器の3Dモデル作成とは異なる写真撮影技術が必要です。

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示バイオリン型土偶(小室上台遺跡出土)の3Dモデルをつくり観察しました。

1 バイオリン型土偶の3Dモデル

バイオリン型土偶3Dモデル

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

3Dモデル画面下のmodel inspector(i)でmatcapにすると写真が除去され立体物だけの表示になります。

2 観察

2-1 豊胸の表現

乳房の表現がメインテーマであると考えることができます。細長い形状で乳房を表現していることから未婚女性を表現していると考えます。

バイオリン型土偶 小室上台遺跡出土

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

2-2 へそ及び首付け根、足付け根の表現

3Dモデルをよく観察するとへそ付近の凹み、首付け根付近の凹み(鎖骨付近)、足付け付近の足-下腹部-足の境が表現されているように推察できます。

バイオリン型土偶 小室上台遺跡出土

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

2-3 首差込口

3Dモデルでは表現できませんでしたが、四角い形状の首差込口があります。

バイオリン型土偶 小室上台遺跡出土

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

3 バイオリン型土偶展示の様子

バイオリン型土偶展示の様子

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

バイオリン型土偶展示の様子

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示

4 メモ

小さい土偶の3Dモデル作成が困難であることを実感しました。通常土器の3Dモデル作成とは異なる写真撮影技術が必要です。

2019年4月26日金曜日

縄文犬 飛丸くん (改良版)

2019.04.21記事「縄文犬 飛丸くん」で作成した船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示縄文犬復元模型「僕の名前は飛丸」3Dモデルを改良しました。

ゴミを除去したものです。

縄文犬 飛丸くん

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示物 2019.04.21撮影

飛丸くんの勇壮な姿

飛丸くんが登場するパンフレット表紙

なお3Dモデルの後脚や尾の背後がすぐそばの柱と引力のように引き合う不具合は調整できませんでした。円満な3Dモデルを作成するためには対象物をぐるぐるまわりながら360度の方向から写真撮影する必要があります。

ゴミを除去したものです。

縄文犬 飛丸くん

船橋市飛ノ台史跡公園博物館展示物 2019.04.21撮影

飛丸くんの勇壮な姿

飛丸くんが登場するパンフレット表紙

なお3Dモデルの後脚や尾の背後がすぐそばの柱と引力のように引き合う不具合は調整できませんでした。円満な3Dモデルを作成するためには対象物をぐるぐるまわりながら360度の方向から写真撮影する必要があります。

登録:

投稿 (Atom)