縄文社会消長分析学習 50

縄文社会消長分析の問題意識を醸成するために、下総台地の中期及び後晩期遺跡をいくつか選び、その相互比較を試みる学習を始めています。

この記事では千葉市有吉北貝塚(中期遺跡)の遺物遺構を発掘調査報告書からピックアップして、千葉市内野第1遺跡(後晩期)と比較してみます。

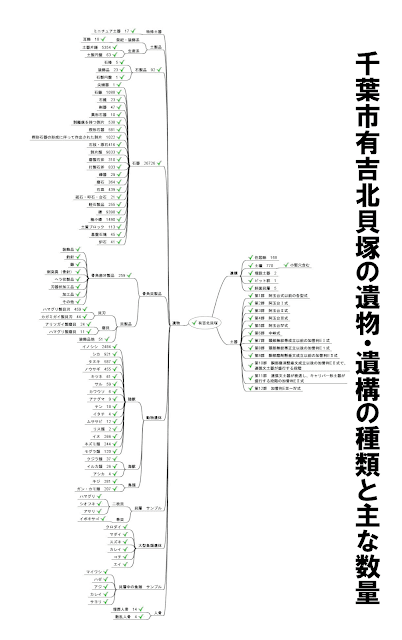

1 千葉市有吉北貝塚の遺物・遺構

千葉市有吉北貝塚の遺物・遺構の種類と主な数量

(この図の記述は、この記事の最後にテキストで掲載)

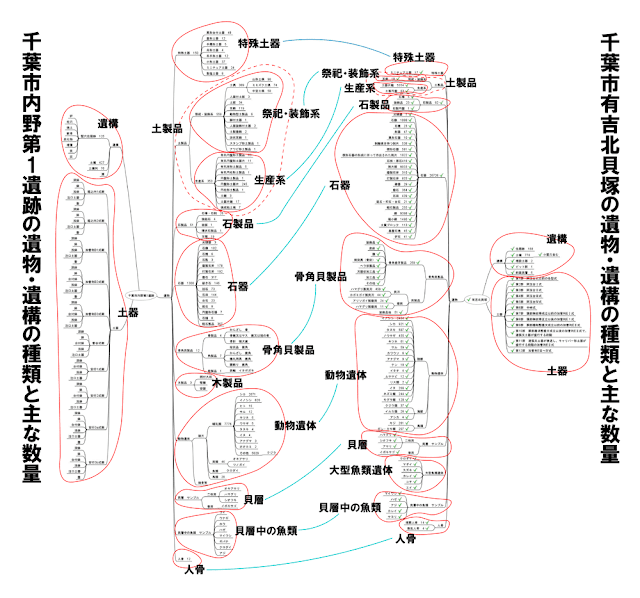

2 千葉市有吉北貝塚と千葉市内野第1遺跡の遺物・遺構の比較

千葉市有吉北貝塚と千葉市内野第1遺跡の遺物・遺構の比較

この図の特徴を青字で書き込むと次の説明メモ図になります。

千葉市有吉北貝塚と千葉市内野第1遺跡の遺物・遺構の比較 説明メモ図

3 考察

3-1 集落の規模

・有吉北貝塚は阿玉台式以前から加曽利EⅢ~Ⅳ式期の中期貝塚集落です。竪穴住居168、土坑770.

・内野第1遺跡は堀之内Ⅰ式~安行3b式期の後晩期集落です。竪穴住居125、土坑427.

・集落の規模は「だいたい同じ」です。集落存続期間も双方ともにざっくり1000年と見積もって大きな問題はないと思います。

3-2 生業

ア 漁労の道具と産物

・有吉北貝塚の漁労道具は土器片錘…網漁、貝刃…魚調理、骨角歯牙製品(釣針、刺突具)…釣り・ヤス漁などで、食物残滓としてイボキサゴ、ハマグリ、シオフキなどの貝類、クロダイ、スズキ、カレイなどの大型魚類骨、マイワシ、ハゼ、アジなどの小型魚類骨が出土します。

・内野第1遺跡の漁労道具はきわめて貧弱です。それにも関わらずオキアサリ、ハマグリ、イボキサゴなど海成貝が貝層を形成し、海産魚類骨も出土します。海産貝・魚はすべて交易で船橋方面から搬入されたものです。

イ 狩猟の道具と産物

・有吉北貝塚の狩猟道具は石鏃…弓矢、イヌ…猟犬、磨貝…皮なめし[想定]、骨角歯牙製品(ヘラ状骨製品)…皮なめしなどで、食物残滓としてイノシシ、シカ、タヌキ、ノウサギなど多様な動物骨が出土します。

・内野第1遺跡の狩猟道具は大変貧弱です。それにもかかわらずシカ、イノシシ骨が大量に出土します。この道具-食物残滓の非対称対応から、内野第1遺跡の獣肉のほとんどが交易により入手した搬入品であると考えます。

・有吉北貝塚では皮なめしが行われ皮革製品が作られていたと推察できますが、内野第1遺跡では皮なめしはありません。

ウ 大麻栽培の道具と産物

・有吉北貝塚では大麻栽培道具として打製石斧…耕耘、製糸道具として土製円盤…糸撚りが出土します。

・内野第1遺跡では大麻栽培道具として打製石斧…耕耘、製糸道具として有孔円盤形土製品…糸撚り、円盤形土器片…糸撚りが出土します。円盤形土器片は1本の細長い繊維を円盤にかけて、円盤を回して撚る回転道具、有孔円盤形土製品は複数の糸を1本の糸(ロープ)に撚る装置の中枢回転道具です。

・有吉北貝塚、内野第1遺跡ともに直接証拠はありませんが大麻栽培の蓋然性がたかく、内野第1遺跡は状況から大麻栽培はほぼ確実と想定します。

・有吉北貝塚より内野第1遺跡の方がより高級な糸(ロープ)や繊維製品を生産していたことが道具からわかります。

エ 堅果類と食用植物の採集調理道具

・有吉北貝塚、内野第1遺跡ともにクリ林管理など樹木管理に磨製石斧…樹木枝打ちが使われ、植物栽培や植物採集に打製石斧…根茎掘り・耕耘が使われ、産物の食物化に磨石・石皿・土器…堅果類調理などが使われたと考えます。

3-3 祭祀・装飾

ア 祭祀道具

・有吉北貝塚の祭祀道具は極めて貧弱です。

・内野第1遺跡では異形台付土器、土偶、土版、石棒・石剣など祭祀道具の種類・量が極めて豊かです。

イ 装身具

・有吉北貝塚では石製装飾品、骨角歯牙製品(装飾品)、貝製装飾品がみられ、素材について生業産物との関わりがみられます。

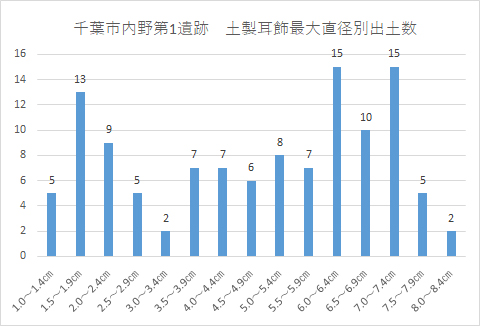

・内野第1遺跡では土製耳飾、玉類がみられます。素材と生業との関わりは見られません。

3-4 感想と問題意識

ア 内野第1遺跡は自給自足していない

・有吉北貝塚では道具-産物対応イメージから集落システムとして自給自足している様子を感じ取ることができます。漁労・狩猟・大麻栽培・堅果類と食用植物採集。

・一方内野第1遺跡の道具-産物対応イメージから集落システムとして自給自足している様子を感じ取ることができません。生業は大麻栽培・堅果類と食用植物採集です。大麻栽培による高級ロープや繊維製品作成が行われ、それを交易品としていたことは考えられます。

・内野第1遺跡の交易収支がどのようにバランスをとっていたのか次のケースのうちどれかだと思います。

ケース 1

・高級ロープや付加価値の高い繊維製品を「輸出」し、魚貝類や獣肉を「輸入」していた。

ケース 2

・高級ロープや付加価値の高い繊維製品を「輸出」し、同時に祭祀サービスを「提供」し、魚貝類や獣肉を「輸入」していた。

ケース 3

・祭祀サービスを「提供」し、魚貝類や獣肉を「輸入」していた。(高級ロープや付加価値の高い繊維製品は祭具(しめ縄、神官が使う幣、神官の衣服等)として祭祀サービスの中で使われた。)

・内野第1遺跡から土製耳飾が大量出土する様子などから、内野第1遺跡は広域圏に対して祭祀サービス提供を一つの「生業」とする「祭祀都市」みたいなイメージを持ちます。

イ 大麻栽培の意義について

・製糸に使った原料植物を大麻と決めつけていますが、その証拠を見つける必要があります。

・異形台付土器は大麻の薬用成分抽出吸引装置のミニチュア(イコン、アイコン)であると以前から想定しています。

2020.07.27記事「異形台付土器の展開写真作成と考察・学習仮説」など多数

・大麻薬用成分吸引を伴う祭祀盛行が後晩期社会をむしばみ衰退の重要な要因となったと仮説しています。この仮説検証に取り組む必要性があります。

……………………………………………………………………

千葉市有吉北貝塚の遺物・遺構の種類と主な数量

有吉北貝塚

- 遺物

- 特殊土器

- 土製品

- 石製品 92

- 石器 26726

- 尖頭器 1

- 石鏃 1088

- 石錐 23

- 削器 47

- 異形石器 10

- 剥離痕を持つ剥片 538

- 楔形石器 581

- 楔形石器の形成に伴って作出された剥片 1022

- 石核・原石416

- 剥片類 9033

- 磨製石斧 310

- 打製石斧 833

- 礫器 29

- 磨石 364

- 石皿 439

- 砥石・叩石・台石 21

- 軽石製品 255

- 礫 9398

- 極小礫 1490

- 土質ブロック 113

- 基盤石塊 45

- 炉石 41

- 骨角貝製品

- 骨角歯牙製品 259

- 装飾品

- 釣針

- 鏃

- 刺突具(骨針)

- ヘラ状製品

- 刃器状加工品

- 加工品

- その他

- 貝製品

- 動物遺体

- 陸獣

- イノシシ 2484

- シカ 921

- タヌキ 587

- ノウサギ 455

- キツネ 61

- サル 59

- カワウソ 6

- アナグマ 9

- テン 18

- イタチ 4

- ムササビ 12

- リス類 2

- イヌ 266

- ネズミ類 244

- モグラ類 120

- 海獣

- 鳥類

- 貝層 サンプル

- 大型魚類遺体

- 貝層中の魚類 サンプル

- 人骨

- 遺構

- 住居跡 168

- 土壙 770

- 埋設土器 2

- ピット群 1

- 斜面貝層 5

- 土器

- 第1群 阿玉台式以前の各型式

- 第2群 阿玉台Ⅰ式

- 第3群 阿玉台Ⅱ式

- 第4群 阿玉台Ⅲ式

- 第5群 阿玉台Ⅳ式

- 第6群 中峠式

- 第7群 頸部無紋帯成立以前の加曽利EⅠ式

- 第8群 頸部無紋帯正立以後の加曽利E1式

- 第9群 胴部磨削懸垂文成立以前の加曽利EⅡ式

- 第10群 胴部磨消懸垂文成立以後の加曽利EⅡ式で、

連弧文土器が盛行する段階 - 第11群 連弧文土器が衰退し、キャリパー形土器が

盛行する段階の加曽利EⅡ式 - 第12群 加曽利EⅢ~Ⅳ式