6年間の趣味活動(ブログ活動)のふりかえりを行っています。

2016.11.19記事「ブログ花見川流域を歩く 6年間のふりかえり」参照

この記事では自然風景観察、社会学習をふりかえります。

6年間の主な観察、学習テーマ(対象)をならべてみました。

自然・風景観察、社会学習の主なテーマ

自然・風景観察、社会学習のフィールドイメージ

●放水観察

大雨の際、大和田排水機場から放流される印旛沼の洪水は最大120m3秒です。

この放流が行われるとき、その様子を観察体験して、それを引き金にして花見川が果たしている役割等について考察しています。

参考 放水風景

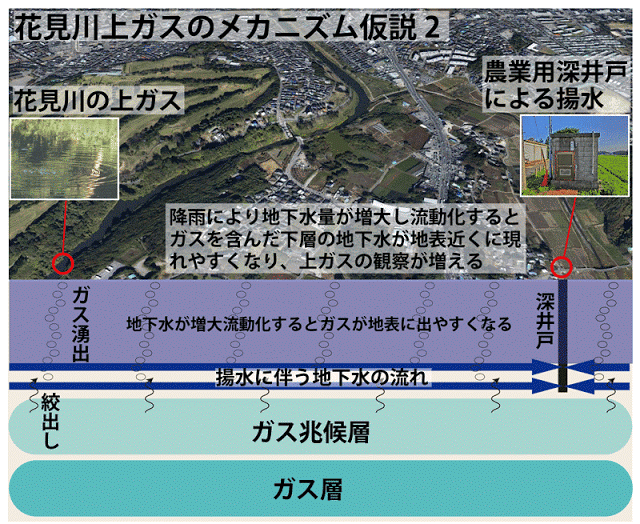

●上ガス観察

花見川で上ガス現象が存在するというこのブログの報告が、社会的な意味での最初の発見(報告)になるようです。

農業用水の揚水に連動した現象のようです。

参考 上ガスメカニズム仮説

●自然観察

主に動物について観察したことをブログ記事に書いています。

これまで観察した主な動物の中にははノウサギ、ハクビシン、フクロウ、オオタカ、各種水鳥などが含まれています。

ドバト集団が次々に、波立つ花見川水面でホバリングしながら波頭の水を飲む珍しい行動(おそらく遊び)なども観察しました。

参考 フクロウ

●風景鑑賞

日々季節変化する花見川早朝風景を鑑賞し、その写真を撮ってブログに掲載しています。

2016年9月からブログ「花見川流域を歩く 自然・風景編」を設置しています。

●河川整備計画

花見川河川争奪という地学現象が花見川に存在していて、その特異な地形を利用して印旛沼堀割普請が行われました。

現代河川行政はそうした経緯を理解しないで、印旛沼堀割普請を単純な台地開削と理解して花見川を扱っています。

花見川のその扱い方(千葉県下全河川について唯一花見川だけを人工河川と定義する扱い方)に疑義があり、検討しました。

参考 花見川の区間別自然地理的出自

●トーチカ・鉄道連隊橋脚

トーチカの存在を確認し、現地調査結果を報告書にとりまとめ、公表しました。

2012.12.29記事「戦争遺跡予備調査報告書の公表」参照

参考 草刈後姿を現したトーチカ監視塔(下部)

メジャーの長さは1.5m

この台座の上に鉄骨の塔が立っていたと考えます。

●下志津演習場・習志野演習場

近衛師団管轄演習場規程附図を発見し、両演習場についての興味を深めました。

2012.04.01記事「資料紹介 近衛師団管轄演習場規程附図 その1」など多数

参考 近衛師団管轄演習場規程附図の表紙

2016年12月4日日曜日

2011年9月25日日曜日

花見川出自記載の違和感

利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画における花見川(印旛放水路[下流部])の概要記述に違和感を覚えました。

私の花見川に関する理解が不足しているのか、あるいは記述文の背後にある思考に偏りがあるのかどちらかだと思いますので、記録しておき今後検討を深めたいと思います。

利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画

第1章圏域と河川の概要 第2節河川の概要 抜粋

……………………………………………………………………

【印旛放水路(下流部)】

印旛放水路(下流部)は、元々印旛沼に流入していた勝田川と高津川を東京湾側に流域変更し、上流端に設置された大和田排水機場によって印旛沼の洪水を東京湾に流すために整備された流域面積61.7km2、指定延長16.5km2(勝田川含む)の河川です。

印旛放水路(下流部)は印旛沼開発事業により下総台地を開削して作られた人工河川ですが、工事経過後40余年を経過し、斜面林などが回復した結果、圏域で最も自然の残された河川の一つとなっています。勝田川は、谷津田の中の農業用排水路で法匂配1:2の小規模な自然河道ですが、一部に矢板護岸の箇所もあります。

……………………………………………………………………

違和感は次の通りです。

1 肝心要の花見川が登場しない

「印旛放水路(下流部)」は勝田川と高津川をもともとあった花見川の流域に接続(流域変更)して整備された河川です。基幹となる河川名(花見川)を伏して記述することは極めて不自然です。

流域変更という歴史的経過を説明する文章でも花見川という言葉は使いたくないという思考が背後にあるように感じます。

2 「印旛放水路(下流部)は印旛沼開発事業により下総台地を開削して作られた人工河川です」は花見川出自の誤認識を強く誘発する表現になっている

2-1 「印旛沼開発事業により下総台地を開削して作られた」という表現が誘発する誤認識

印旛沼開発事業では下総台地開削は行っていません。天保の堀割普請の跡の形状をほとんどそのまま利用して「印旛放水路(下流部)」がつくられたものです。

「印旛沼開発事業により下総台地を開削して作られた」という表現では、専門家以外の人が読むと、印旛沼開発事業があたかも台地面を新たに開いて堀割がつくられたような誤認識を誘発すると思います。この表現では実際の印旛沼開発事業の内容と齟齬をきたします。

印旛沼開発事業では、現在の勝田川合流部から弁天橋までの400m区間の右岸では台地縁の一部を削っています。ですからその工事に焦点を当てれば、確かに印旛沼開発事業は下総台地を「開削」したと強弁することも可能です。しかし他の区間(弁天橋から花島まで約3㎞)の台地斜面はほとんど掘削していません。このような強弁は河川整備計画の文章としては不適切だと思います。

「印旛放水路(下流部)」は、下総台地にそれまでに作られていた堀割の水路と既存河川を、印旛沼開発事業により改修してつくられた河川です。

2-2 「開削」という表現が誘発する誤認識

開削という表現では、台地面を新たに開いて堀割がつくられたような誤認識を誘発すると思います。

天保の堀割普請では、それ以前の天明の普請で作られていた古堀の改修工事をしました。

天明の普請ではそれ以前の享保の普請で作られていた古堀の改修工事をしました。

享保の普請では、すでに存在していた古柏井川の谷津の改修工事をしました。

つまり、言葉の意味そのものとして「台地面を新たに開いて堀割をつくる」ということはなかったのです。自然の河川(谷津地形)を利用して、それを少しだけ改変してきたのであって、「開削」という表現は花見川出自の誤認識を誘発する言葉になっています。

台地を「開いた」のは自然です。それを普請(工事)して印旛沼の水を東京湾へとつなげたのは人です。

2-3 「人工河川」という表現が誘発する誤認識

整備計画文章を書いた人は、念頭に「40年前に台地開削の工事があり、したがって人工河川であり、その人工河川に豊かな植生が復元した」という誤ったイメージを持っているように想像します。この文は人々にそのようなメッセージを届けます。花見川の出自の誤認識を誘発します。

40年前に台地開削で作られたから人工河川であるという文脈で使われる用語「人工河川」は誤りです。

40年前に台地開削はほとんどなかったし、それ以前に時代をさかのぼれば、古柏井川とその谷津にたどりつきます。人が一からつくった川ではありません。台地堀割部分の出自は自然河川です。

「印旛放水路(下流部)」を構成する河川の出自は、堀割部分を含めて全て自然河川ですから、出自を問題にするならば、「人工河川」は誤用です。

この河川整備計画の他河川の概要記述には「人工河川」だの「自然河川」だのという表現はありません。そうしたことから、私は、「『印旛放水路(下流部)』は…『人工河川』です」という強い思考回路が事前に存在していて、この文章が生まれたものと想像します。「印旛放水路(下流部)」という名称の存在が関係者の思考を縛り、バイアスが生じているものと感じます。

3 現在の自然は40年かけて回復した自然であるという誤った記述

40年前の工事で直接失われた自然(斜面樹林)はごくわずかですから、それが回復したからといって、河川全体のこととして記述することは誤りです。読者は誤解します。

堀割部分の柏井付近の斜面植生を見る限り、大正年間の資料と現代の姿を比較して、ほとんど変化がありません。

40年前の工事で斜面林などがほとんどいじられずに残されたので、結果として「圏域で最も自然の残された河川の一つになっています。」ということだと思います。

2011年9月24日土曜日

花見川の河川整備で気がかりなこと

利根川水系河川整備方針では計画高水流量について、次のように定めています。

利根川水系河川整備方針 抜粋

……………………………………………………………………

ア利根川

計画高水流量は、八斗島において16,500m3 /sとし、それより下流の広瀬川等の支川合流量をあわせ、渡良瀬川の合流量は渡良瀬遊水地の調節により本川の計画高水流量に影響を与えないものとして、栗橋において17,500m3 /sとする。関宿においては江戸川に7,000m3 /sを分派して10,500m3 /sとし、鬼怒川及び小貝川の合流量は田中調節池等の調節により本川の計画高水流量に影響を与えないものとして、取手、布川において10,500m3 /sとする。その下流において、放水路により1,000m3 /sを分派して佐原において9,500m3 /sとし、常陸利根川の合流量は常陸川水門の操作により本川の計画高水流量に影響を与えないものとして、河口の銚子において9,500m3 /sとする。

(文章の太字は引用者による)

(図中の赤線、赤文字は引用者が付け加えたもの)

……………………………………………………………………

この資料から利根川から印旛沼に1000m3/sの水が流れ込み、さらに花見川を経由して東京湾に流すことになります。

利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画で定められた花見川堀割部分の流量は270m3/sです。

したがって単純に考えると、利根川水系河川整備方針に基づく流量の1/3しか流せない河道の整備を千葉県は河川整備計画に定めたことになります。もし、1000m3/sの水を花見川に流そうとすると、大規模な掘削・河道拡幅が必要になります。

この点を千葉県河川整備課の担当官に尋ねたところ、次のような回答をいただきました。

●利根川水系河川整備方針と利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画の整合は取っていない。

●利根川水系河川整備方針に基づく利根川水系河川整備計画の策定を待っていては、いつまでも千葉県管理の利根川水系河川の整備の実施ができない。そこで、利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画を独自に作って、国の承認を得た。

●利根川水系河川整備方針に基づく利根川水系河川整備計画が策定され、利根川水系サイドから花見川に新たな要請があれば、その時調整することになる。

とのことでした。

利根川水系河川整備計画の策定内容によっては、利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画で花見川堀割部分の保全が担保されたということは、砂上の楼閣になるのかもしれません。

気がかりなことです。

(つづく)

利根川水系河川整備方針 抜粋

……………………………………………………………………

ア利根川

計画高水流量は、八斗島において16,500m3 /sとし、それより下流の広瀬川等の支川合流量をあわせ、渡良瀬川の合流量は渡良瀬遊水地の調節により本川の計画高水流量に影響を与えないものとして、栗橋において17,500m3 /sとする。関宿においては江戸川に7,000m3 /sを分派して10,500m3 /sとし、鬼怒川及び小貝川の合流量は田中調節池等の調節により本川の計画高水流量に影響を与えないものとして、取手、布川において10,500m3 /sとする。その下流において、放水路により1,000m3 /sを分派して佐原において9,500m3 /sとし、常陸利根川の合流量は常陸川水門の操作により本川の計画高水流量に影響を与えないものとして、河口の銚子において9,500m3 /sとする。

(文章の太字は引用者による)

(図中の赤線、赤文字は引用者が付け加えたもの)

……………………………………………………………………

この資料から利根川から印旛沼に1000m3/sの水が流れ込み、さらに花見川を経由して東京湾に流すことになります。

利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画で定められた花見川堀割部分の流量は270m3/sです。

したがって単純に考えると、利根川水系河川整備方針に基づく流量の1/3しか流せない河道の整備を千葉県は河川整備計画に定めたことになります。もし、1000m3/sの水を花見川に流そうとすると、大規模な掘削・河道拡幅が必要になります。

この点を千葉県河川整備課の担当官に尋ねたところ、次のような回答をいただきました。

●利根川水系河川整備方針と利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画の整合は取っていない。

●利根川水系河川整備方針に基づく利根川水系河川整備計画の策定を待っていては、いつまでも千葉県管理の利根川水系河川の整備の実施ができない。そこで、利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画を独自に作って、国の承認を得た。

●利根川水系河川整備方針に基づく利根川水系河川整備計画が策定され、利根川水系サイドから花見川に新たな要請があれば、その時調整することになる。

とのことでした。

利根川水系河川整備計画の策定内容によっては、利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画で花見川堀割部分の保全が担保されたということは、砂上の楼閣になるのかもしれません。

気がかりなことです。

(つづく)

2011年9月23日金曜日

花見川の河川整備計画

千葉県河川整備課にて花見川にかかわる河川整備計画について教えていただきました。

平成19年7月に「利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画」が策定されましたが、花見川流域はこの計画の中の印旛沼圏域にふくまれ、河川整備の内容(河川工事の施工により、設置される河川管理施設実施の概要)が次のように定められています。

利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画 河川整備の内容 抜粋

……………………………………………………………………

(10)印旛放水路(下流部)・勝田川

改修断面は,法勾配1:2 の土羽河岸を基本とし,護岸は橋梁,堰等の構造物の付近など最小限にとどめるとともに,動植物の生息・生育環境に配慮し自然素材による自然な水際の回復に努めます。

印旛放水路(下流部)途中の渓谷区間では両岸に河畔林が茂り,良好な自然環境が創出されていることから,これらの改変を最小限にとどめるように配慮します。

印旛放水路(下流部)の下流区間は,川幅約80m の河道として高水敷幅を約16m 確保する計画となっており,市街化の進んでいる地域に残された貴重なオープンスペースとして,関係機関と調整を図りながら積極的な利用を図ります。

勝田川は,改修によって現在の川が大幅に拡幅される計画であり,高水敷も確保されていることから,法面をできるだけ緩傾斜とするように配慮し,水際にヨシ原の造成を行い,動植物の生息・生育環境に配慮した改修とします。

印旛放水路(下流部)

・施行区間 新幕張橋~大和田排水機場

・延 長 L=10,400m

・整備内容 掘削工,河道拡幅,築堤工,護岸工,堰,橋梁架換

勝田川

・施行区間 印旛放水路(下流部)合流点~宇那谷橋

・延 長 L=3,530m

・整備内容 河道拡幅,築堤工,護岸工,橋梁架換

……………………………………………………………………

●花見川堀割部分の保全の担保

この整備計画では花見川の改修について、土羽河岸を基本とし、渓谷区間では改変を最小限にとどめるように配慮しますという基本姿勢がうたわれており、安心しました。

これで、花見川堀割部分の斜面保全が、河川改修上からは担保されたと言えると思います。

●花見川堀割保全の次のステップ

花見川堀割部分は自然環境上の価値のみならず、土木遺構としての歴史的文化財的価値も大きなものがあります。

河川改修上その保全が担保されたので、次のステップとしてより積極的な保全策を執ることが社会に求められているような気がします。

中長期的な視点から堀割部分の自然環境価値、歴史文化財価値の保全を担保するために、何らかの法指定をするなどの措置が大切だと思います。

(つづく)

平成19年7月に「利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画」が策定されましたが、花見川流域はこの計画の中の印旛沼圏域にふくまれ、河川整備の内容(河川工事の施工により、設置される河川管理施設実施の概要)が次のように定められています。

利根川水系手賀沼・印旛沼・根子名川圏域河川整備計画 河川整備の内容 抜粋

……………………………………………………………………

(10)印旛放水路(下流部)・勝田川

改修断面は,法勾配1:2 の土羽河岸を基本とし,護岸は橋梁,堰等の構造物の付近など最小限にとどめるとともに,動植物の生息・生育環境に配慮し自然素材による自然な水際の回復に努めます。

印旛放水路(下流部)途中の渓谷区間では両岸に河畔林が茂り,良好な自然環境が創出されていることから,これらの改変を最小限にとどめるように配慮します。

印旛放水路(下流部)の下流区間は,川幅約80m の河道として高水敷幅を約16m 確保する計画となっており,市街化の進んでいる地域に残された貴重なオープンスペースとして,関係機関と調整を図りながら積極的な利用を図ります。

勝田川は,改修によって現在の川が大幅に拡幅される計画であり,高水敷も確保されていることから,法面をできるだけ緩傾斜とするように配慮し,水際にヨシ原の造成を行い,動植物の生息・生育環境に配慮した改修とします。

印旛放水路(下流部)

・施行区間 新幕張橋~大和田排水機場

・延 長 L=10,400m

・整備内容 掘削工,河道拡幅,築堤工,護岸工,堰,橋梁架換

勝田川

・施行区間 印旛放水路(下流部)合流点~宇那谷橋

・延 長 L=3,530m

・整備内容 河道拡幅,築堤工,護岸工,橋梁架換

……………………………………………………………………

●花見川堀割部分の保全の担保

この整備計画では花見川の改修について、土羽河岸を基本とし、渓谷区間では改変を最小限にとどめるように配慮しますという基本姿勢がうたわれており、安心しました。

これで、花見川堀割部分の斜面保全が、河川改修上からは担保されたと言えると思います。

●花見川堀割保全の次のステップ

花見川堀割部分は自然環境上の価値のみならず、土木遺構としての歴史的文化財的価値も大きなものがあります。

河川改修上その保全が担保されたので、次のステップとしてより積極的な保全策を執ることが社会に求められているような気がします。

中長期的な視点から堀割部分の自然環境価値、歴史文化財価値の保全を担保するために、何らかの法指定をするなどの措置が大切だと思います。

(つづく)

登録:

投稿 (Atom)