花見川よもやま話 第2話

"Uwa Gas" of Hanami River

From spring to summer, you can observe the phenomenon of natural gas seeping everywhere along the water surface of the Hanami River.

1 花見川の「上(うわ)ガス」

「上(うわ)ガス」とは地表に湧出する天然ガス(メタンガス)の千葉県における呼称です。

花見川では堀割部水面のいたるところで春先から夏までの期間上ガスが毎年観察できます。

激しい上ガスの様子

上ガスで泡立つ水面

大和田排水機場から花見川に放水が行われ、激しく流水が流れた後でも同じような上ガスが広い範囲で観察できることから、川底に溜まった有機物が腐って生まれるガスではなく、地下深くから湧き出しているガスであることが確認できます。

千葉県環境研究センターに連絡したところ、花見川における上ガスはこれまで聞いたことがなく、現場を確認してみたいとのことでした。

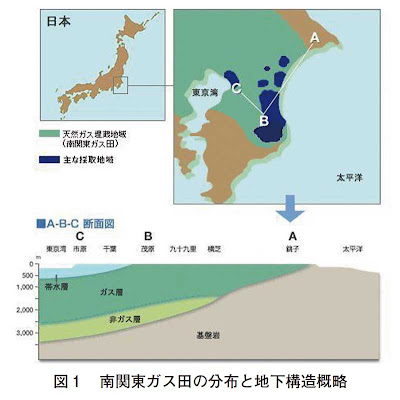

2 南関東ガス田

千葉県一帯はもともと天然のガス田であり、営業的な天然ガス採取が行われています。

南関東ガス田の分布と地下構造概略

出典:施設整備・管理のための天然ガス対策ハンドブック、営繕工事における天然ガス対策のための関係官公庁連絡会議編

上ガスは九十九里平野などで観察され、一部地域では特別な許可のもとに上ガスを採取して一般家庭で燃料として消費しています。同時に上ガスが建造物内部に溜まり、爆発事故を起こすこともあります。2004年には九十九里町イワシ博物館で爆発事故がありました。

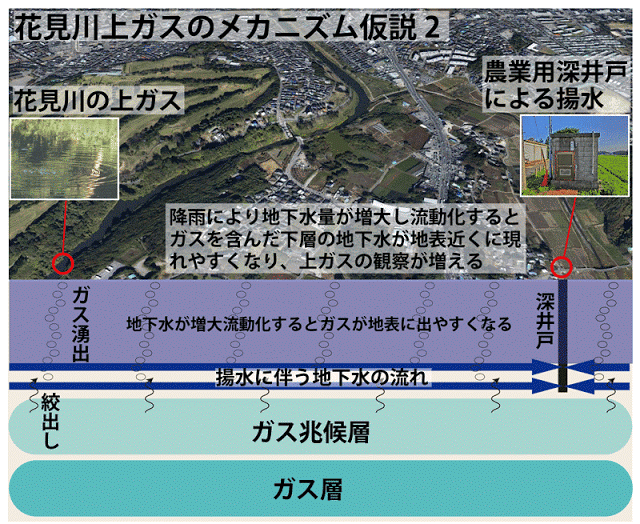

3 花見川における上ガスメカニズム仮説

花見川付近の地下水位変動図をみると、4月になって急激に低下し、10月頃までつづきます。田植えのために地下100~200m付近から地下水を揚水しているためであると考えられます。

八千代・習志野・四街道地域の地下水変動図(2003年~2005年)(千葉県地質環境インフォメーションバンクによる)

この揚水起因地下水位変動図をヒントに次の花見川上ガスメカニズムを仮説しました。

花見川上ガスのメカニズム仮説

春になると、多数の農業用深井戸(100~200m)が一斉にフル稼働して地下水をくみ上げる活動が始まります。

この時、揚水を賄うために地層中の地下水が深井戸に吸い寄せられるように急速に移動します。

この時、揚水している地層より下位にある地層からも地下水が絞り出されます。

この絞出された地下水にガスが含まれていると考えます。

つまり、揚水している地層のすぐ下位にガス兆候層あるいはガス層があると考えます。

揚水によりガス兆候層の地下水が絞り出されると、ガスを含んだ地下水が地下100~200mの地層中を移動することになります。

この移動している地下水に取り込まれたガスが移動途中に地表に湧出します。

花見川では水面で泡となって湧出し、観察できます。

水面のないところでも湧出しているのですが、量がごくわずかですから人に観察されることはないのです。

この絵は概念図(ポンチ絵)ですが、ちなみに「農業用深井戸による揚水」地点と「花見川の上ガス」地点の距離は約900mです。それと同じスケールで、絵の深井戸の深さ200mを描いてあります。