Updating the blog's past article list (4293 articles) and considering ways to improve the past article list

It's been a year since I updated the past article list for the blog "Walking the Hanami River Basin" (4293 articles). There's a limit to not managing a blog. I apologize to everyone. As part of a consideration of ways to improve the past article list page, I created a Python script to set up category-based classification tags.

ブログ「花見川流域を歩く」の過去記事リストの更新(4293記事)を1年ぶりにしました。ブログを管理しないテイタラクにも程があるというものです。皆様に謝ります。過去記事リストページの改善策検討の一環として、カテゴリー別大分類タグ設置のPythonスクリプトを作成してみました。

1 ブログ「花見川流域を歩く」の過去記事リストの更新

ブログ「花見川流域を歩く」の過去記事リストを更新しました。過去記事総数は4293記事となりました。

過去記事リスト

ブログを毎月管理しないというテイタラクにも程があるというものです。皆様に謝ります。

過去記事リストページ

2 過去記事リストページの改善策検討

2-1 カテゴリ別タグ導入

過去記事リストページの改善策を検討しました。その一つとしてカテゴリ別タグの導入(例:#考古学 #Blender #古代交通)について検討してみました。全記事を10〜15の大分類でタグ付けし、タグで記事にスピーディーに到達できるようにする工夫です。4293と記事数が多くても読者が関連トピックをすぐに絞り込めるようにしてみたいと思います。

2-2 カテゴリ別大分類タグの試案(ChatGPT作成)

4293記事表題リストからカテゴリ別大分類タグ試案をChatGPTにつくってもらいました。大雑把なイメージでいえば、このような感じの大分類タグをつくり、過去記事リストを検索できるようにしたのです。

このカテゴリ別大分類タグの試案はChatGPTが作成したもので、自分の頭脳で思考したものではありません。あくまでも見本です。

【1】花見川・地形・自然観察

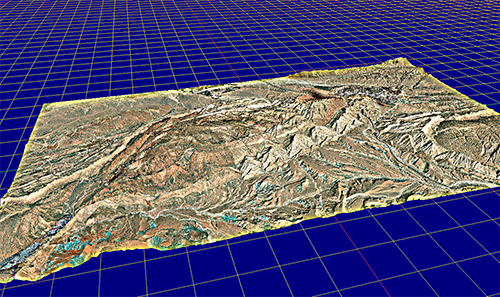

地形学的視点、河川争奪、地名、地形3Dモデル、地質、景観変遷

【2】考古遺跡研究(加曽利・有吉・大膳野など)

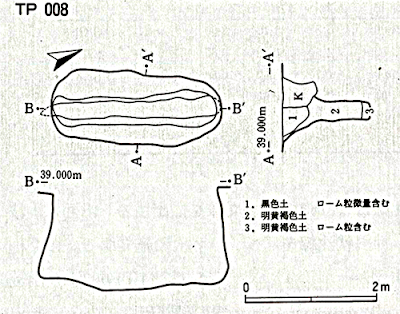

千葉市内の遺跡における考古学的観察と記録

【3】縄文土器・石器観察と3Dモデル

土器・石器・貝製品・装飾品等の3D観察記録、型式分類

【4】土偶・埴輪・古墳研究

縄文〜古墳時代の人物・動物表現物、埴輪や古墳の構造・象徴性分析

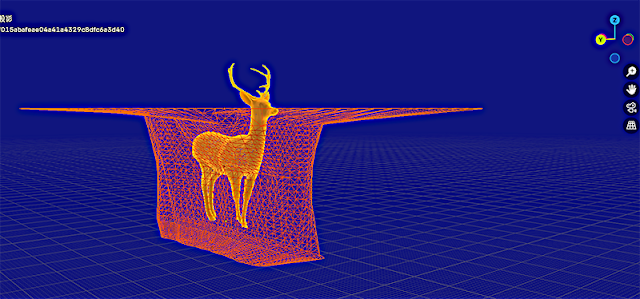

【5】3Dモデルと視覚化技術(Blender・点群・密度図など)

3D分布モデル、密集度ヒートマップ、Blender活用、視覚化工夫

【6】遺物データベース・分析・統計処理

遺物台帳電子化、QGIS・PostgreSQL・Pythonを用いた定量分析

【7】儀礼考古学・象徴研究・仮説構築

コンテクスト分析、儀礼・祭祀・象徴行動の推定

【8】海外地形・歴史・文化との比較

中央アジア・イラン等の地形や古代構造との比較研究

【9】考古学切手・文化財に関する趣味活動

考古モチーフ切手、文化財モデリング、展示会観覧

【10】技術メモ・Python/Blenderスクリプト

作業効率化、技術的工夫、スクリプトの実用例

【11】学習・講座・読書・理論深化

書籍・雑誌・講演会などから得た考古学的知見の紹介・思索

【12】博物館・特別展・現地観覧記

展示会・特別展・発掘現場等の訪問と所感

【13】月間/年間ふりかえり・メモ

活動総括、習得のふりかえり、ブログ運営記念

【14】AI・デジタル技術との対話・試行

ChatGPT、OCR、AI画像生成など新技術との実験的対話

【15】その他・雑記・技術遊び

技術遊びや生活小話など、分類が難しいユニーク記事

2-3 カテゴリ別大分類タグ(試案)に基づく4293記事の自動分類Pythonスクリプト

よき友であるChatGPTにカテゴリ別大分類タグ(試案)に基づく4293記事の自動分類Pythonスクリプトを作成してもらいました。1つの記事に複数のタグを付ける多重タグ制のスクリプトです。

import csv

# 分類カテゴリとキーワード辞書(簡易版)

category_keywords = {

"花見川・地形・自然観察": ["花見川", "地形", "河川", "堀割", "印旛", "干渉色", "古地図"],

"考古遺跡研究": ["貝塚", "遺跡", "遺構", "有吉", "加曽利", "大膳野", "北斜面"],

"縄文土器・石器観察と3Dモデル": ["土器", "石器", "観察記録3Dモデル", "破片", "深鉢", "小型", "両耳壺"],

"土偶・埴輪・古墳研究": ["土偶", "埴輪", "古墳", "遮光器", "人形塚", "武人", "祖霊"],

"3Dモデルと視覚化技術": ["3D", "Blender", "ヒートマップ", "点群", "分布図", "可視化", "geometry nodes"],

"遺物データベース・分析・統計処理": ["台帳", "QGIS", "PostgreSQL", "統計", "データベース", "頻度分布", "標高分布"],

"儀礼考古学・象徴研究・仮説構築": ["儀礼", "祭祀", "骨", "装飾品", "散乱", "ミニチュア", "コンテクスト"],

"海外地形・歴史・文化との比較": ["イラン", "ルート砂漠", "岩塩", "中央アジア", "サルチャハン", "アラル海"],

"考古学切手・文化財に関する趣味活動": ["切手", "考古学切手", "ツタンカーメン", "スキタイ", "文化財"],

"技術メモ・Python/Blenderスクリプト": ["スクリプト", "Python", "メモ", "テクスチャ", "非破壊", "干渉色"],

"学習・講座・読書・理論深化": ["講座", "読書", "学習", "理論", "方法論", "物質性"],

"博物館・特別展・現地観覧記": ["博物館", "観覧", "展示", "展", "発掘調査", "展示状況"],

"月間/年間ふりかえり・メモ": ["ふりかえり", "活動", "周年", "明けまして", "通過"],

"AI・デジタル技術との対話・試行": ["ChatGPT", "OCR", "生成AI", "AI", "感動"],

"その他・雑記・技術遊び": ["遊ぶ", "楽しむ", "雑記", "故障", "トピック", "Photoshop", "Illustrator"]

}

# タイトルを読み込む(1記事1行)

with open("articles.txt", "r", encoding="utf-8") as f:

lines = [line.strip() for line in f if line.strip()]

# 出力準備

with open("classified_articles.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as csvfile:

writer = csv.writer(csvfile)

writer.writerow(["記事タイトル", "分類タグ"])

for title in lines:

matched_categories = []

for category, keywords in category_keywords.items():

if any(keyword in title for keyword in keywords):

matched_categories.append(category)

writer.writerow([title, ", ".join(matched_categories) if matched_categories else "未分類"])

2-4 4293記事の自動分類結果

4293記事の自動分類はcsvファイルで書き出されます。

4293記事の自動分類結果(部分)

この結果をブログページに実装するにはまだ幾つかステップが必要ですが、それがChatGPTの指南でできることが確信できたので、自分にとってとても素晴らしい活動になりました。

2-5 カテゴリ別大分類タグ作成Pythonスクリプトについて

今回の作業ではカテゴリ別大分類タグの試案を直接ChatGPTに作成してもらいましたが、それをPythonスクリプトで行い、そのPythonスクリプトを自分好みに改善するプロセスが大切であると考えます。追って、それをChatGPTに作成してもらうことにします。

2-6 カテゴリ別大分類タグ導入以外の改善策

次のような改善策が考えられますが、追って詳しく検討することにします。

・ページ専用のキーワード検索機能の実装

・テーマ別年表・マップ表示

・シリーズ記事の目次ページ作成

・画像付きインデックス作成

3 参考 ブログテーマの変遷

ChatGPTに4293記事表題からブログテーマの変遷をまとめてもらいました。あくまでもChatGPTが作成したもので、自分の頭脳の思考は一切関わっていない資料です。

全てのブログ記事は自分が書いたものといっても、それを全部咀嚼しなおして変遷を整理するには一定の時間が必要となります。その時間を捻出することは、現在自分の興味優先順位からして事実上不可能です。従って、この資料は自分にとっても意義があるものといわざるをえません。

●ブログ「花見川流域を歩く」テーマの時系列的まとめ(ChatGPT作成)

1 2011~2013年:地域自然・地形・歴史への関心

初期は花見川流域の自然観察(桜・鳥など)や「地形・歴史(地峡、河川争奪、古代交通)」への探究が中心。

「花見川地峡」や「印旛沼筋河川争奪」の自然地史の考察が大きなテーマに。

読者参加型ではなく、筆者の興味に基づく地道な観察・考察を継続。

2 2014~2017年:地形・遺跡とデジタル技術の融合

地理情報(GIS、3D地形)、地名、古代遺跡の関係性を深く追究。

特に「花見川」「加曽利貝塚」「大膳野南貝塚」など地域遺跡に焦点を当てる。

歴史研究とデジタルマッピング(3Dモデル、等高線解析等)が結びつく。

3 2018~2020年:考古学的視点と実証分析の深化

竪穴住居・土器・人骨など遺構や遺物に関する検討を重ねる。

観察・仮説・検証のサイクルが形成され、研究的関心が強まる。

単なる趣味ブログから、市民考古学者的な探究活動に発展。

4 2021~2023年:Blender・Pythonなど技術の本格活用

3D空間での遺物分布分析や可視化が主軸に。

「有吉北貝塚北斜面貝層」を継続的に分析し、点群・メッシュ・ヒートマップなどの高度表現を試みる。

BlenderやPythonによる独自ツール開発・習熟が目立つ。

5 2024~2025年:考古学・視覚化・異文化地形への展開

イランや中央アジアの地形分析・3D可視化への興味拡大。

「儀礼考古学」「物質性」「類推法」などの概念学習から理論的深化も図る。

考古学切手、古墳地割線、埴輪の3D観察など文化財全般へ視野拡大。

興味の深め方は、単なる観察→モデル化→定量分析→抽象的思考と高度化している。