縄文土器学習 489

千葉県立中央博物館令和2年度企画展「ちばの縄文」に展示されている中空土偶[河童形土偶](東金市鉢ヶ谷遺跡)の3Dモデルを作成し観察しました。この土偶は縄文中期前葉頃における房総と中部高地を結びつける重要遺物であると考えています。

1 中空土偶[河童形土偶](東金市鉢ヶ谷遺跡) 観察記録3Dモデル

中空土偶[河童形土偶](東金市鉢ヶ谷遺跡) 観察記録3Dモデル縄文中期五領ヶ台式期、土坑出土遺物

撮影場所:千葉県立中央博物館令和2年度企画展「ちばの縄文」

撮影月日:2020.10.27

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v5.009 processing 70 images

展示の様子

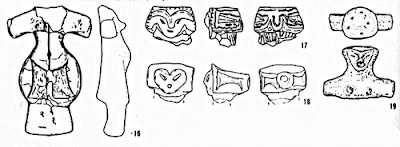

実測図

「千葉県の歴史 資料編 考古4(遺跡・遺構・遺物)」から引用

3Dモデルの動画

2 観察

詳しい観察は順次行いますが、一瞥して、腹中央孔の回りに花びら様の模様が存在し、それをよく見ると意図的に表面部分だけが破壊された跡であることがわかります。破壊される前の土偶の表面(原面)がところどころに残っていますから、かなり手加減して破壊されています。破壊は丸い鉛筆程度の棒(あるいは石器?)でつついて破壊したように観察できます。

印象としては完全な土偶の一部を意図的儀式的に壊して土偶に埋納したと想定できます。同じ河童形土偶の系譜に位置する「縄文のビーナス」(長野県茅野市棚畑遺跡)も足を一部壊して埋納されています。

腹中央の意図的破壊部分の様子

3 問題意識

この土偶に関して次の記事で、縄文中期における房総と中部高地の関係を次のように考察しました。

2020.07.09記事「「縄文のビーナス」と系譜を同じにする千葉県出土土偶」

2020.07.15記事「房総における縄文中期土偶の検討課題」

・中央高地中期土偶の影響力が房総土偶拒否地帯(貝塚地帯)を飛び越えて九十九里に及んでいます。影響力が飛び地的に及んでいる様子は銚子産コハク製品が中期土偶の本拠地・本山ともいえる棚畑遺跡に届いていることからも明白です。

・房総中期貝塚社会が土偶を拒否している様子と土偶文化の影響力を執拗に拡大しようとしている中央高地社会の「対立」「せめぎ合い」「土地争い」のような様相を感じることができます。

・中空土偶[河童形土偶](東金市鉢ヶ谷遺跡)の実物観察とその観察記録3Dモデル作成という予期しなかった機会に遭遇しましたので、房総縄文社会と中部高地縄文社会の関係解明に取り組みたいと思います。

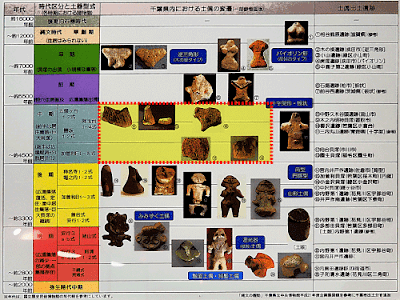

縄文中期土偶検討イメージ図