異なる時代・空間の縄文低地2遺跡から出土した棒状木製品の意匠が余りにも似ているので驚きを禁じえません。ともに丸木舟も共伴出土しています。

1 意匠が共通する木製品が出土した2遺跡

雷下遺跡と亀田泥炭遺跡

2 棒状木製品の意匠近似性

2-1 意匠が近似する2種の木製品

木製品のうち2種類(ア、イと仮称)の意匠が2遺跡で近似しています。

2遺跡出土木製品で意匠が近似する2つの木製品

2-2 棒状木製品 ア

棒状木製品アの意匠近似性

造形の趣旨は同じであると感じられるような意匠近似性が認められます。

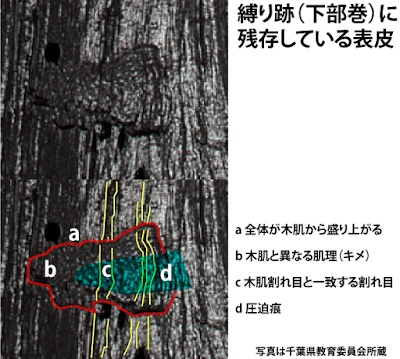

2-3 棒状木製品 イ

棒状木製品イの意匠近似性

造形の趣旨は同じであると感じられるような意匠近似性が認められます。

イは2つの遺跡ともに焦げたものが出土しています。

3 メモ

・現状では発掘調査報告書情報だけの比較です。今後現物閲覧や精細写真利用が可能かどうか関係機関に相談し、可能ならば検討を深めたいと思います。

・西根遺跡出土木製品は現物閲覧、発掘時撮影精細写真利用が実現し、観察検討結果をまとめました。

・西根遺跡出土木製品の検討を踏まえると、雷下遺跡・亀田泥炭遺跡出土木製品の検討では次のような作業仮説をもつことが合理的であると考えます。

棒状木製品ア…アイヌイナウの祖形にたどれる木製祭具

棒状木製品イ…アイヌキケウシパスイの祖形にたどれる木製祭具

・2遺跡ともに丸木舟が出土していますから丸木舟に関わる活動行為(祭祀等)と木製品が関連していたことは十分に考えられます。しかし、木製品がイナウやキケウシパスイのような祭具であるとするならば、それは縄文社会一般で使われていた木製品であり、水辺環境だけに特別関わるとは考えられません。丸木舟が残存したのと同じ堆積環境が存在したがために木製品が残されたと考えます。

4 参考 2遺跡の発掘調査報告書

雷下遺跡発掘調査報告書

亀田泥炭遺跡発掘調査報告書

亀田泥炭遺跡関連ブログ記事 2019.01.28記事「匝瑳市亀田泥炭遺跡出土木製品」