2011年6月26日日曜日

このブログのふりかえり2

2このブログにおける花見川流域区分とブログ記事

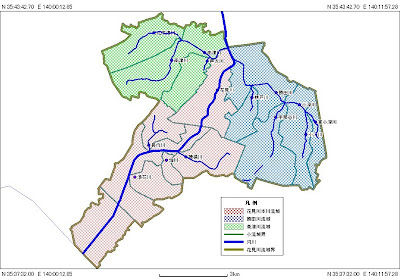

このブログでは次図に示すように花見川流域を花見川本川、勝田川、高津川の3つの流域に区分し、それぞれについてさらに流域を区分して合計15の小流域を設定しました。

現在までに次の小流域の記事を掲載しています。

ア 花見川上流

イ 花見川中流

ウ 花見川下流

エ 北高津川

オ 高津川

カ 芦太川

キ 勝田川

ク 宇那谷川

これから次の順番で残りの小流域の記事を掲載する予定です。

ケ 横戸川

コ 小深川

サ 東小深川

シ 長作川

ス 犢橋川

セ 畑川

ソ 浪花川

花見川の小流域区分図

3深まった興味・テーマ

このブログ記事を書きながら特に興味が深まった主なテーマの例を次に挙げます。

ア 花見川流域界の把握(地形学的流域界の把握と問題点)

イ 堀割普請による地形改変の実際(堀割普請以前の自然地形の復元)

ウ 花見川河川争奪や長沼池成因などの地象分析

エ 縄文時代における花見川の回廊機能(印旛沼と東京湾の連絡通路)

オ 古代における花見川流域の居住環境(地形、遺跡、地名などを手がかりにした分析)

カ 旧軍演習場利用の実際(旧軍の演習場における活動そのもの)

アイウは、自然地理的観点からの興味です。流域のことを考える際に、私の拠って立つ基盤をここにつくりたいと思っています。GIS上で行う地形分析にチャレンジしたと思っています。

エオは、新たに得る自然地理的情報を既存の古代文化情報(遺跡・遺物情報等)に投影して、新しい知見を得たいという興味です。私は、別のブログ(「ジオパークを学ぶ」)で古代社会の思考方法について学習しており、その学習とこのブログ活動が共鳴しつつあります。

カは、私の好みとは少し異質ですが、勝田川流域に毒ガス演習場(特殊演習場)があったことを発見してしまったので、興味を持たざるを得なくなりました。引くに引けません。

4ブログ第1ステップの完結を目指して

ブログ記事を書いていると、どうしても欲張ってしまします。たとえば勝田川流域で旧軍下志津演習場について興味が深まると、高津川流域の旧軍習志野演習場についても同じように興味を深める活動を直ぐにでも展開したくなります。

しかし、このブログはもともと体系的な記事や資料の作成を目指したものではありません。ページ「散歩論」で述べたように、受身的観察タイプの散歩を実践してみて、その結果を記録しようとしているものです。

そうしたこのブログ趣旨から、深まる興味に直ぐにでも取り組もうとする気持ちを少し押さえたいと思います。とりあえず15の小流域全部の記事を早く完結させることに励みたいと思います。そして、流域全体の体系的な記述とか、興味をさらに深める活動は次のステップで行いたいと思います。秋にはこのブログの第1ステップを完結して、次のステップに進めるようにしたいと思います。

このブログのふりかえり1

今年1月15日にこのブログを開設して5ヶ月と10日たちました。このブログに来訪していただいた方に心から感謝申し上げます。

前回まで軍事に関する記事が続き、少し肩が凝ったので、一息入れるために、このブログ情報発信を振り返り、思い浮かんだ感想を記録しておきます。

最初にこのブログの統計を、Blogger標準搭載統計の情報(6月26日現在)から転載します。

1このブログの統計

●全期間のページビュー履歴 6775

●全期間ページビュー上位記事

花見川中流紀行 8河川景観と送電線鉄塔 2011/02/23 132 ページビュー

緊急報告 東日本巨大地震による花見川被災状況 2 2011/03/24 74 ページビュー

長沼池と縄文遺跡 2011/05/23 40 ページビュー

印旛沼堀割普請の丁場と素掘堀割の残存 2011/03/26 39 ページビュー

花見川の出自と被災箇所の対応 2011/03/25 32 ページビュー

トピックス KASHMIR 3Dで基盤地図情報5mメッシュを運用してみる 2011/03/01 32 ページビュー

花見川中流紀行 21昭和5年の花見川橋 2011/03/30 31 ページビュー

続保定記絵地図のデジタル巻物化 2011/03/22 31 ページビュー

迅速図視図に描かれた馬防土手 2011/05/01, コメント(6) 30 ページビュー

長沼池の成因 2011/05/22 30 ページビュー

●主なトラフィック

http://science.blogmura.com/engineering/ 119

http://localkantou.blogmura.com/chiba_town/ 86

http://japanese-bloggers.appspot.com/ 55

●主な参照元サイト

www.google.co.jp 1094

search.yahoo.co.jp 779

science.blogmura.com 159

localkantou.blogmura.com 102

www.google.com 87

●主な国別のページビュー

日本 6218

アメリカ合衆国 332

マレーシア 95

●主なブラウザ別のページビュー

Internet Explorer 73%

Firefox 10%

Chrome 7%

Safari 7%

●主なオペレーティングシステム別のページビュー

Windows 88%

Macintosh 4%

Other Unix 2%

Linux 1%

iPhone 1%

2011年4月4日月曜日

記事予告を更新しました

記事予告を更新して、50以上の予定記事リストを掲載しましたので、参考にしてください。

これまで花見川上流から始めて花見川中流まで来ました。花見川本川筋に関する話題(記事)はまだ沢山あります。このまま本川筋の記事掲載を継続していると、いつまでも支川筋にはいれないので、急いで花見川下流の記事を幾つか掲載してから、支川筋の記事を順番に掲載してゆきます。

本川筋の記事は、合間を縫って、随時掲載する予定です。

この50以上の予定記事の大半の掲載を消化するには、新しいテーマも増えるので、3ヶ月はかかると思います。そこまでは、私の興味のままに、前後の脈絡なしに、日々の記事を掲載しますので、ご了解ください。

このブログは1月15日にスタートしました。4月15日で3ヶ月になります。当初、丸3ヶ月は黙々と自分の記事掲載をして、ブログの体をなす事に専念したいと思っていました。それ以降にコミュニケーションを開始したいと考えていました。

だんだん3ヶ月が近づいてきましたので、そろそろWEBで活躍している皆様とコミュニケーションをする準備に入りたいと思います。私から他のブログやサイトを訪問したいと思います。このブログにリンクページも作成したいと思います。

なお、皆様からこのブログにコメントを書き込んでいただけるとうれしいです。

2011年3月27日日曜日

花見川流域の魅力と地域づくり

私は次の3つの事柄に興味を持っています。

1 「趣味の散歩」のICT化、高度化を図り、地域発見ツールとして開発すること。

2 このツールを使って、花見川流域の魅力、アイデンティティを徹底的に探ること。

3 得られた情報を少子高齢化時代のまちづくり、かわづくりに活かす方策(システム)を発見開発すること。

このブログでは、上記3つの事柄の取組活動プロセスを同時進行的に報告し情報発信しているものです。

情報発信の順番は花見川本川筋を上流→中流→下流と進み(現在は中流の途中)、次いで高津川筋、勝田川筋、犢橋川筋、畑川筋、長作川筋、浪花川筋と進んでいくつもりです。情報発信したいと思っている「面白い」題材が沢山あるので、闇雲に情報発信していても散漫になりそうなので、ここでは活動を振り返り、今後の方向性の検討をつけておくことにします。

1 「趣味の散歩」のICT化、高度化を図り、地域発見ツールとして開発すること。

GPS、GIS、各種ソフト活用などについてこれまで報告してきました。またWEBにある情報の効率的、効果的活用についてもスキル向上に努めています。今後も意欲的に取り組み、早まる時代の動きに負けないようにしたいと思います。なお、開発・スキルアップで満足してとどまることなく、実用ツールとしての活用実績を積み上げていきたと思っています。

2 このツールを使って、花見川流域の魅力、アイデンティティを徹底的に探ること。

これまでの記事に収録された花見川流域の魅力、アイデンティティに関するキーワードとして、例えば次のようなものをリストアップすることができます。

横戸弁天、元池、河川争奪、泉、砂利道、土置場跡、堀割普請、竹林、化灯場、続保定記、野鳥、花島公園、道教石、花見川の語源、白鳥、河川景観、魚類、カワセミ、縄文海進、活断層、花見川の出自、素掘堀割

まだ本川筋だけです。今後支川筋を含めて花見川流域の魅力、アイデンティティに関するキーワードで、いままで見過ごされてきたもの、価値を軽視されてきたものなどに焦点を当てて記事として書いていきたいと思います。

3 得られた情報を少子高齢化時代のまちづくり、かわづくりに活かす方策(システム)を発見開発すること。

この点では、これまでほとんど取組をしてきていません。しかし、流域の魅力やアイデンティティに関わる素材が集まりだしたので、これから取組を強めたいと思います。

特に、素掘堀割の文化遺産的、土木遺産的価値に着目して、次のような方策アイディアが頭の中で思い浮かんでいますので、メモしておきます。こうしたメモを修正・肉付け・発展させながら活動していきたいと思います。

A子どもの学習支援

・千葉市、八千代市の小学校では、教科(社会科)で堀割普請を学習している。

・子どもたちが素掘堀割の現場に来て、安心して学習できる環境をつくることが大切だ。

・そうすることで、子どもたちの学習が深まるし、素掘堀割が残っていることの価値が生きる。

・子どもたちを素掘堀割の現場に呼ぶためには、地域の諸団体・行政が協力して様々なことを実現しなければならない。

・安全対策、トイレ、学習用説明板、教材、現場案内者、現場講師・・・

・保護者だけでなく、町内会、市民団体など地域住民の協力や意欲がなければできない。

・河川管理者、公園管理者(サイクリング道路)、事業者(水資源開発機構)の対応、協力が必須である。

・例えば千葉市花見川公園緑地事務所と八千代市郷土博物館が連絡連携するなど、自治体の違い、部局の違いを乗り越えた協力関係が大切である。八千代市の学校が現場学習をして花島公園を利用したり、千葉市の学校が現場学習の後八千代市郷土資料館を利用したい。

・こうしたことが実現の方向で動けば、地域内部のコミュニケーションや連携が深まる契機になるだろう。

・子どもたちが現場に来て学習できれば、堀割普請の学習を深めることが出来るだけでなく、河川・水環境・野鳥や自然環境・地域の歴史などに興味を拡げることもできるだろう。

・こうした活動が始まれば、保護者(子育て世代)と地域住民(高齢者)の交流が促進され、子育て世代のニーズが社会に反映されやすくなるだろう。

・こうした活動が始まれば、興味を持った住民が集まってきて、様々な自主的活動が盛んになるにちがいない。

・子どもたちの学習だけでなく、一般住民が堀割普請の学習、地域の自然・社会・歴史の学習をする仕掛けの構築も可能となる。

B花見川を軸としたフィールドミュージアム活動の展開

・花見川には文化的遺産、土木的遺産としての価値がある素掘堀割が残されている。

・しかし、その価値は忘れられていて、社会はそれを活用していない。

・素掘堀割以外にも花見川には沢山の文化・歴史・自然資産がある。本川筋の一部だけでも横戸弁天、元池、河川争奪、泉、砂利道、土置場跡、堀割普請、竹林、化灯場、続保定記、野鳥、花島公園、道教石、花見川の語源、白鳥、河川景観、魚類、カワセミ、縄文海進、活断層、花見川の出自などがある。支川筋を加えれば膨大な資産がある。

・これら地域が有する資産全体をネットワークとして捉え、持続可能な方法で保全・展示・活用していく仕組みを市民主導で構築していく。

・エコミュージアムやジオパーク、グラウンドワークなどの取組が参考になる。(ただし、そうした「ブランド」の直輸入を目的にしない。)

・最初の取組は、言いだしっぺとなる市民グループを形成し、どのような資産があるのか、現場で確認し、専門家の意見も聞きながら自分たちでリストアップすることだろう。

・専門家の指導を受けつつ、市民の目線で資産リストを作る活動が進展すれば、資産の保全・展示・活用方法などのアイディアは豊富化し、方向性も見えてくる。

・市民の活動が広がれば、行政の協力も得やすくなる。

2011年2月16日水曜日

ブログ開設1ヶ月に当たって

1月15日にブログを開設して1ヶ月になりました。このブログに来訪していただいた方には感謝申し上げます。

昨日までで花見川上流の散歩記事を終了し、明日から花見川中流の散歩記事を掲載します。区切りが良いので本日はこの1ヶ月間のブログ作成を振り返っておきます。

ブログ記事数は総計37で内訳は次の通りでした。

1ブログ開設の説明コンテンツ(挨拶、散歩論、花見川の説明、流域区分等)8記事

2謝辞1記事

3花見川上流散歩コンテンツ28記事

散歩コンテンツの内容は次の通りです。

1花見川上流の風景地物の写真による紹介(散歩の目印、見どころ、合流点、古い写真、泉、柵、砂利道、上流谷津、花島公園)

2横戸弁天の興味(旧位置、天保期の姿、勧請の理由、元池)

3地形争奪の興味(元池こだわり、河川争奪見立て、花見川谷頭1~2)

4堀割普請の興味(土置場跡、化灯場、普請苦労)

5散歩道の興味(連絡通路、不足するもの)

6竹林の興味(竹林1~3、清掃船)

7野鳥の興味(野鳥)

8迅速図視図の興味(新川橋、道教石)

ブログを書き始めると、テーマ性のある興味対象2~8が多く、そちらに大半のエネルギーを注いでしまいました。1の風景地物の写真による紹介が少し手薄になったようです。これから始める花見川中流では風景地物の写真による紹介をもっと充実させたいと思います。いままでのところでは、紹介した風景地物写真をマップ表示して見れるようなコーナーがないので、今後作りたいと思っています。

2~8の興味はこれから順次扱う他の小流域でも記事として扱っていき、テーマとして「温めて」いつか孵化させたいと思っています。

ブログ記事として自分の興味を情報発信してみて、私の場合、次のようなステップを踏むと自分なりの「面白さ」を表現できるように感じました。

1 散歩の現場で興味を持った事象等があること。

・これがなければ情報発信しても意味がありません。

2 興味を写真等で表現すること。

・言葉だけで興味を表現しても、私の場合、自分が満足できません。

・写真で表現すれば興味を単刀直入に相手に伝えることができると思います。

・なお今後は、コイの産卵の様子は写真ではなく動画で、コジュケイの鳴き声は音声で表現できるようにして、自分なりに表現技法のスキルアップを図りたいと思っています。

3 その興味に関連する外部情報を引用すること。

・私の場合「続保定記」であったり迅速図であったりするのですが、自分の興味に関連した外部情報を引用することが重要だと思いました。価値のある資料の引用により、自分の興味をより豊かで面白いものに演出することが大切だと思います。特にビジュアルな資料を引用することがブログの世界では大切だと実感します。

・他の方のブログをみていても、その方の興味やデータよりも、その方が引用した資料により強く興味を持つことがままあります。その方が提供してくれた情報(資料)を通じて私の興味が増長されたので、その方に感謝します。同じように私も良質な資料を引用したいと思っています。

4 自分なりの分析をすること。

・最も迫力ある面白さの演出は自分なりのオリジナルな視点、分析、思考により訴求力のあるコンテンツを提供することにあると思います。

・「オリジナルな視点、分析、思考」といっても、アカデミックのそれではありません。一般市民が散歩と自宅のパソコンに向かう時間程度でできるそれです。ポピュラーレベルのオリジナル性です。

・毎日そうしたオリジナル性溢れるコンテンツを作成することはなかなか困難ですが、その方法を模索して定式化したいというのが私の夢です。

以上のような4つのステップを意識しながら、私が感じる散歩の面白さをこのブログで記事として情報発信していきたいと思っています。

なお、記事(ホーム)以外に5つのページ(散歩論、踏破記録、道具と技術、河川呼称、流域界)を作成してこのブログを見る人の参考にできるようにしました。bloggerでは全部で10ページ作成できるので、今後「記事のキーワード」、「写真のマップ表示」、「資料紹介」、「リンク」などのページ作成を検討しています。

また、地図(GIS)に関する情報を補足するために、別立てホームページで情報発信することを検討しています。

今後ともブログ「花見川流域を歩く」をよろしくお願いします。

最後にblogger(Google提供)によるブログ作成が初心者にも利用しやすく、無料で提供していただいていることに感謝します。

昨日までで花見川上流の散歩記事を終了し、明日から花見川中流の散歩記事を掲載します。区切りが良いので本日はこの1ヶ月間のブログ作成を振り返っておきます。

ブログ記事数は総計37で内訳は次の通りでした。

1ブログ開設の説明コンテンツ(挨拶、散歩論、花見川の説明、流域区分等)8記事

2謝辞1記事

3花見川上流散歩コンテンツ28記事

散歩コンテンツの内容は次の通りです。

1花見川上流の風景地物の写真による紹介(散歩の目印、見どころ、合流点、古い写真、泉、柵、砂利道、上流谷津、花島公園)

2横戸弁天の興味(旧位置、天保期の姿、勧請の理由、元池)

3地形争奪の興味(元池こだわり、河川争奪見立て、花見川谷頭1~2)

4堀割普請の興味(土置場跡、化灯場、普請苦労)

5散歩道の興味(連絡通路、不足するもの)

6竹林の興味(竹林1~3、清掃船)

7野鳥の興味(野鳥)

8迅速図視図の興味(新川橋、道教石)

ブログを書き始めると、テーマ性のある興味対象2~8が多く、そちらに大半のエネルギーを注いでしまいました。1の風景地物の写真による紹介が少し手薄になったようです。これから始める花見川中流では風景地物の写真による紹介をもっと充実させたいと思います。いままでのところでは、紹介した風景地物写真をマップ表示して見れるようなコーナーがないので、今後作りたいと思っています。

2~8の興味はこれから順次扱う他の小流域でも記事として扱っていき、テーマとして「温めて」いつか孵化させたいと思っています。

ブログ記事として自分の興味を情報発信してみて、私の場合、次のようなステップを踏むと自分なりの「面白さ」を表現できるように感じました。

1 散歩の現場で興味を持った事象等があること。

・これがなければ情報発信しても意味がありません。

2 興味を写真等で表現すること。

・言葉だけで興味を表現しても、私の場合、自分が満足できません。

・写真で表現すれば興味を単刀直入に相手に伝えることができると思います。

・なお今後は、コイの産卵の様子は写真ではなく動画で、コジュケイの鳴き声は音声で表現できるようにして、自分なりに表現技法のスキルアップを図りたいと思っています。

3 その興味に関連する外部情報を引用すること。

・私の場合「続保定記」であったり迅速図であったりするのですが、自分の興味に関連した外部情報を引用することが重要だと思いました。価値のある資料の引用により、自分の興味をより豊かで面白いものに演出することが大切だと思います。特にビジュアルな資料を引用することがブログの世界では大切だと実感します。

・他の方のブログをみていても、その方の興味やデータよりも、その方が引用した資料により強く興味を持つことがままあります。その方が提供してくれた情報(資料)を通じて私の興味が増長されたので、その方に感謝します。同じように私も良質な資料を引用したいと思っています。

4 自分なりの分析をすること。

・最も迫力ある面白さの演出は自分なりのオリジナルな視点、分析、思考により訴求力のあるコンテンツを提供することにあると思います。

・「オリジナルな視点、分析、思考」といっても、アカデミックのそれではありません。一般市民が散歩と自宅のパソコンに向かう時間程度でできるそれです。ポピュラーレベルのオリジナル性です。

・毎日そうしたオリジナル性溢れるコンテンツを作成することはなかなか困難ですが、その方法を模索して定式化したいというのが私の夢です。

以上のような4つのステップを意識しながら、私が感じる散歩の面白さをこのブログで記事として情報発信していきたいと思っています。

なお、記事(ホーム)以外に5つのページ(散歩論、踏破記録、道具と技術、河川呼称、流域界)を作成してこのブログを見る人の参考にできるようにしました。bloggerでは全部で10ページ作成できるので、今後「記事のキーワード」、「写真のマップ表示」、「資料紹介」、「リンク」などのページ作成を検討しています。

また、地図(GIS)に関する情報を補足するために、別立てホームページで情報発信することを検討しています。

今後ともブログ「花見川流域を歩く」をよろしくお願いします。

最後にblogger(Google提供)によるブログ作成が初心者にも利用しやすく、無料で提供していただいていることに感謝します。

登録:

投稿 (Atom)