Stratification mechanism of shell layer on the north slope of Ariyoshi Kita Shell Mound (hypothesis)

While observing photos of the excavation site of the shell layer on the north slope of Ariyoshi Kita Shell Mound, I noticed that the important factors in the stratification mechanism were the dumping of shells from the edge of the plateau and the downward flow of shells due to the use of the slope by Jomon people. I thought that such stratification would not have occurred if people had not used the slope.

有吉北貝塚北斜面貝層の発掘現場写真を観察しているなかで、成層のメカニズムとして台地面端からの貝殻投棄と縄文人斜面利用等による貝殻下方流動が重要な要素であることに気が付きました。人の斜面利用がなければこのような成層はないと考えました。

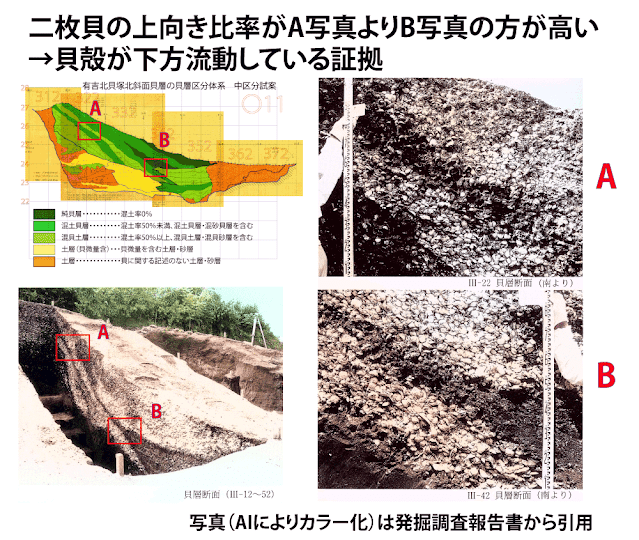

1 斜面上部と下部の貝層断面写真の観察

斜面上部と下部の貝層断面写真の観察

斜面下部B写真における二枚貝上向き比率の方が斜面上部A写真における二枚貝上向き比率より高いことが観察できます。この事象は貝殻が斜面上部から下方へ流動している証拠であると考えます。

2 貝層成層のメカニズム想定

2-1 貝殻投棄の場所

貝層が斜面上部から下部まで連続していて、貝殻の密度が下方にゆくに従って連続的に高くなります。このことから、貝殻投棄は斜面上部(台地面の端)から行われ、貝殻が下方に流動して、斜面下部に貯まったと考えることができます。貝殻を斜面下部で投棄した場合、このような成層はできないと考えます。

2-2 貝殻下方流動の要因

貝殻の斜面下方流動には次のような要因が関わっていると考えます。

イ 重力(他の落下物、風、地震などの影響)

ロ 雨水流下

ハ 霜柱の凍結融解

ニ 動物の歩行

ホ 人の歩行

このうち主要な要因が人の歩行であると考えることができます。(他の要因では貝層がこのような成層に至ると考えることができません。)

人の歩行とは即ち縄文人の斜面利用です。

2-3 貝層成層のメカニズム想定

2-1と2-2から貝層成層のメカニズムを次のように想定します。

貝層成層のメカニズム想定

3 メモ

貝層斜面を人がしょっちゅう歩いていたので、つまり斜面利用が活発であったので、発掘されたような貝層成層が出来たと考えました。人がしょっちゅう斜面を歩いていた理由として、次のような斜面利用が想定できると考えます。

イ 埋葬活動(散乱人骨の出土)

ロ 様々な儀礼活動(イノシシ顎骨出土、装飾品やわざと壊された道具の出土、犬の埋葬など)

ハ 植物や陸貝・昆虫採集活動(陸貝出土)

イやロの活動は貝層空間の限定された場所になると考えられます。しかし、多用な食料確保活動の場として貝層空間が利用されていたと考えると、斜面は隅々まで人が歩くことになります。

発掘調査報告書には記載がほとんどありませんが、遺物台帳には遺物として陸貝出土が北斜面貝層から327件記録されています。

0 件のコメント:

コメントを投稿