大膳野南貝塚後期集落の出土物による竪穴住居検討 28

「後世の削平」影響を加味して中テン箱数統計を再集計してみました。

1 「後世の削平」影響を加味しないこれまでの中テン箱数統計

漆喰貝層有無別中テン箱数(全竪穴住居対象)

漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居では中テン箱数の平均値が10倍近くなり、異常です。

漆喰貝層有無別竪穴住居分布(全竪穴住居対象)

2 「後世の削平」影響を加味した中テン箱数統計(再集計)

漆喰貝層有無別中テン箱数(覆土層有竪穴住居対象)

漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居では中テン箱数の平均値は倍半分の関係になります。

漆喰貝層有無別竪穴住居分布(覆土層有竪穴住居対象)

3 考察

「後世の削平」により覆土層が無くなった竪穴住居はほとんど中テン箱数がありませんが、その値は本来の中テン箱数を示すものではありませんからそれを統計の母数に含めると間違った統計になります。

その間違った統計が1です。

「後世の削平」により覆土層が無くなった竪穴住居を除いて、覆土層が有る(一部残った)竪穴住居だけを対象に中テン箱数統計を再集計したものが2です。

この統計で中テン箱数平均値をみると漆喰貝層有竪穴住居が2.7、漆喰貝層無竪穴住居が1.5となり倍半分の関係に近くなります。

漆喰貝層有竪穴住居はその数が多く平均値は信頼できます。ところが漆喰貝層無竪穴住居はその多くが覆土層無竪穴住居としてこの統計から除外されていてサンプル数が少なく信頼性が落ちます。

また、具体的にみると台地崖(急斜面)の竪穴住居が5軒もふくまれています。これらの竪穴住居は斜面林管理などに関わる可能性のあるもので、台地面の竪穴住居よりも社会ランクが低いことが想定されます。中テン箱数は竪穴住居廃絶祭祀の規模や回数に比例すると考えられますから、台地崖(急斜面)の竪穴住居は最初から台地面のものより中テン箱数が少ないと想定できます。従って、漆喰貝層無竪穴住居の中テン箱平均値は本来の値と比べて小さくなっている可能性が濃厚と想定します。

このような想定から、漆喰貝層有竪穴住居の中テン箱数が多く、漆喰貝層無竪穴住居の中テン箱数が少ないという捉え方が確実に判断できる状況にはないと考えます。

現段階では、見かけの統計数値は脇に置いて、漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の中テン箱数平均値の間には有意な差は無いと仮定することにします。

2018年2月19日月曜日

2018年2月11日日曜日

分析作業メモ 中テン箱数の分布

大膳野南貝塚後期集落の出土物による竪穴住居検討 21

2018.02.10記事「貝塚円環形状と竪穴住居分布の関係」で漆喰貝層有竪穴住居と̪漆喰貝層無竪穴住居でその分布特性が全くことなることを再確認したのですが、その2つの集団(?)の間の関係のイメージが湧いてきません。そこでこれまで検討してきた情報をGISで再度空間分析して何か手がかりがみつかるか作業してみます。

この作業から新しい情報を得て充実感を得られるかどうか全く保障はありません。しかし、特段に急ぐ旅ではないので、とにかく予定調和的展望無しで分析作業を行い、同時にこれまでの検討を整理していきます。

1 竪穴住居別中テン箱数の分布

漆喰貝層有無別に大膳野南貝塚後期集落全期を一括して中テン箱数の分布を立体グラフにしてみました。

漆喰貝層有竪穴住居の中テン箱数 1

漆喰貝層無竪穴住居の中テン箱数 1

漆喰貝層有、無竪穴住居の中テン箱数 1

漆喰貝層有竪穴住居の中テン箱数 2

漆喰貝層無竪穴住居の中テン箱数 2

漆喰貝層有、無竪穴住居の中テン箱数 2

2 考察

考察の前提

中テン箱数は竪穴住居からの出土物総量に比例する指標であり、より具体的には嵩の多い出土土器量に近似する指標として使うことができると考えます。

中テン箱数が多いとは、その竪穴住居が廃絶したとき廃絶祭祀が盛んに行われ、土器をはじめとする遺物が多数竪穴住居に持ち込まれたと考えます。

従って中テン箱数が多い竪穴住居は、その住居に居住していた故人や家族が集落の中で軽んじられることのない社会関係を持っていたと考えます。

逆に中テン箱数が少ない竪穴住居は、その住居に居住していた故人や家族が集落の中で軽んじられる社会関係の中にいたり、あるいは集落終末期に廃絶祭祀をだれからもしてもらえなかった場合であると考えます。

考察

1 南貝層に覆われた漆喰貝層有竪穴住居からの中テン箱数が多くなっています。その傾向は北貝層でも見られますが顕著ではなくなります。西貝層では中テン箱数がとても少なくなっています。

この事実から次の推察をします。

・大膳野南貝塚集落のリーダー家族は南貝層に居住していたこと。

・リーダー家族の廃絶竪穴住居を埋めるように貝層が形成されたこと。

・同時にリーダー家族の廃絶竪穴住居が存在しなくても、円環状貝塚形成の意思が働き北貝層の北部や西貝層が形成されたこと。

・従って北貝層の北側や西貝層の形成には南貝層居住家族が関わった可能性があること。

2 南貝層と北貝層の間に漆喰貝層有竪穴住居が存在するにも関わらず貝層が連続しません。その理由は南貝層と北貝層の間に漆喰貝層無竪穴住居群が存在することによると考えられます。漆喰貝層無竪穴住居で中テン箱数が多い竪穴住居は集落が採貝を行わなくなった終末期のものです。

この事実から次の推察をします。

・漆喰貝層有竪穴住居(漁民)は円環状貝塚形成を指向していたと考えますが、漆喰貝層無竪穴住居の存在を避けています。

・従って漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の経済の差(貧富の差)は大きいものがあると想定してきていますが、それにも関わらず漆喰貝層有竪穴住居は漆喰貝層無竪穴住居に配慮をみせています。

・その配慮の存在から漆喰貝層無竪穴住居の家族が極端な隷属下(奴隷的な立場)にあったと考えることは出来そうにありません。

3 参考

ボロノイ図

漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居を色分けしてみました。

ボロノイ図 貝層と地点貝層記入

ボロノイ図そのものは考古事象と全く無関係ですが、このような地図を作ってみると漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の立地が全く別の意思で行われたようだと推察できます。

また、漆喰貝層有竪穴住居が無理をして円環状を形成しているような印象も受けます。

2018.02.10記事「貝塚円環形状と竪穴住居分布の関係」で漆喰貝層有竪穴住居と̪漆喰貝層無竪穴住居でその分布特性が全くことなることを再確認したのですが、その2つの集団(?)の間の関係のイメージが湧いてきません。そこでこれまで検討してきた情報をGISで再度空間分析して何か手がかりがみつかるか作業してみます。

この作業から新しい情報を得て充実感を得られるかどうか全く保障はありません。しかし、特段に急ぐ旅ではないので、とにかく予定調和的展望無しで分析作業を行い、同時にこれまでの検討を整理していきます。

1 竪穴住居別中テン箱数の分布

漆喰貝層有無別に大膳野南貝塚後期集落全期を一括して中テン箱数の分布を立体グラフにしてみました。

漆喰貝層有竪穴住居の中テン箱数 1

漆喰貝層無竪穴住居の中テン箱数 1

漆喰貝層有、無竪穴住居の中テン箱数 1

漆喰貝層無竪穴住居の中テン箱数 2

漆喰貝層有、無竪穴住居の中テン箱数 2

2 考察

考察の前提

中テン箱数は竪穴住居からの出土物総量に比例する指標であり、より具体的には嵩の多い出土土器量に近似する指標として使うことができると考えます。

中テン箱数が多いとは、その竪穴住居が廃絶したとき廃絶祭祀が盛んに行われ、土器をはじめとする遺物が多数竪穴住居に持ち込まれたと考えます。

従って中テン箱数が多い竪穴住居は、その住居に居住していた故人や家族が集落の中で軽んじられることのない社会関係を持っていたと考えます。

逆に中テン箱数が少ない竪穴住居は、その住居に居住していた故人や家族が集落の中で軽んじられる社会関係の中にいたり、あるいは集落終末期に廃絶祭祀をだれからもしてもらえなかった場合であると考えます。

考察

1 南貝層に覆われた漆喰貝層有竪穴住居からの中テン箱数が多くなっています。その傾向は北貝層でも見られますが顕著ではなくなります。西貝層では中テン箱数がとても少なくなっています。

この事実から次の推察をします。

・大膳野南貝塚集落のリーダー家族は南貝層に居住していたこと。

・リーダー家族の廃絶竪穴住居を埋めるように貝層が形成されたこと。

・同時にリーダー家族の廃絶竪穴住居が存在しなくても、円環状貝塚形成の意思が働き北貝層の北部や西貝層が形成されたこと。

・従って北貝層の北側や西貝層の形成には南貝層居住家族が関わった可能性があること。

2 南貝層と北貝層の間に漆喰貝層有竪穴住居が存在するにも関わらず貝層が連続しません。その理由は南貝層と北貝層の間に漆喰貝層無竪穴住居群が存在することによると考えられます。漆喰貝層無竪穴住居で中テン箱数が多い竪穴住居は集落が採貝を行わなくなった終末期のものです。

この事実から次の推察をします。

・漆喰貝層有竪穴住居(漁民)は円環状貝塚形成を指向していたと考えますが、漆喰貝層無竪穴住居の存在を避けています。

・従って漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の経済の差(貧富の差)は大きいものがあると想定してきていますが、それにも関わらず漆喰貝層有竪穴住居は漆喰貝層無竪穴住居に配慮をみせています。

・その配慮の存在から漆喰貝層無竪穴住居の家族が極端な隷属下(奴隷的な立場)にあったと考えることは出来そうにありません。

3 参考

ボロノイ図

漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居を色分けしてみました。

ボロノイ図 貝層と地点貝層記入

ボロノイ図そのものは考古事象と全く無関係ですが、このような地図を作ってみると漆喰貝層有竪穴住居と漆喰貝層無竪穴住居の立地が全く別の意思で行われたようだと推察できます。

また、漆喰貝層有竪穴住居が無理をして円環状を形成しているような印象も受けます。

2018年1月7日日曜日

遺物出土総量の多い竪穴住居の様子

大膳野南貝塚後期集落の出土物による竪穴住居検討 2

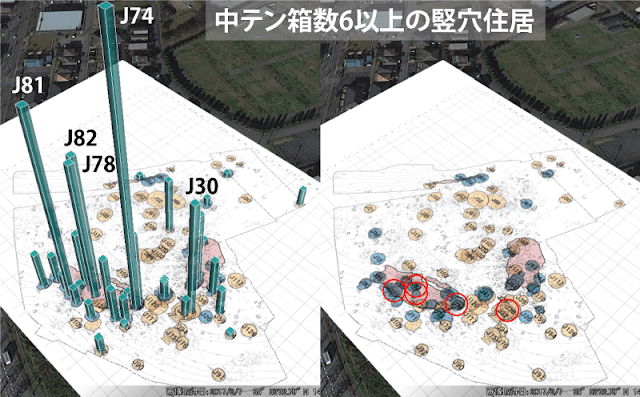

中テン箱数の多い竪穴住居の様子を観察してみました。

1 中テン箱数の多い竪穴住居

中テン箱数の多い竪穴住居

中テン箱数6以上をピックアップしてみました。

漆喰貝層出土竪穴住居から5軒、漆喰貝層非出土竪穴住居から1軒が抽出されました。

中テン箱数6以上の竪穴住居

中テン箱数6以上の竪穴住居の分布です。

漆喰貝層出土竪穴住居で中テン箱数が6以上のものは全て南貝層に位置しています。

漆喰貝層非出土竪穴住居J30は南貝層と北貝層が途切れる場所に位置しています。

2 中テン箱数6以上竪穴住居の観察

J74竪穴住居の観察

J74竪穴住居からは人骨7体が出土していて、集落のあちこちで殯がおこなわれていて既に作られていた死亡時期のことなるミイラ(遺体)が、ある時この廃屋墓に持ち込まれ合同の埋葬が行われたと推定しています。

またJ74竪穴住居はJ105竪穴住居の中に内包される形でJ105を切っていて、かつJ105から集落リーダーを想起させるような鯨骨製骨刀が出土していることからJ74とJ105の間には密接な人間関係が隠れていることを既に考察しました。

2017.12.13記事「多くが女性の人骨7体出土縄文廃屋墓 追考」参照

J74竪穴住居から出土物が多いのは集落最盛期の堀之内1式期の集落リーダーの妻に関わるような埋葬であり、かつ7人もの埋葬が同時に行われたので関連する祭祀の回数や参加者が多く、それだけ祭祀跡に遺物が残されたものと考えます。

J81、J82、J78竪穴住居の観察

発掘調査報告書ではJ81竪穴住居を廃屋墓としてカウントしていませんが、ヒト骨が出土しています。

同じくJ78からもヒト骨が出土しています。ここも発掘調査報告書では廃屋墓としてはカウントしていません。

J81、J78から遺物多量に出土する理由の一つにここが廃屋墓であり、埋葬された人間の社会的地位が高かった可能性も検討する必要があると考えます。

なお、J81の西隣J9と東隣J18共に廃屋墓です。

J30竪穴住居の観察

J30は集落から漆喰貝層出土竪穴住居が消えてしまった時期の加曽利B1式期の竪穴住居です。まるで漁業従事者がいなくなったので初めて漆喰貝層非出土竪穴住居からも多めの遺物が出土するようになったように観察できます。

3 考察

3-1 竪穴住居の重複について

J74、J81、J82、J30はそれより古い竪穴住居を切っています。この重複が「後日たまたま切ってしまった」というものではなく、意識して切っている様子が見えます。

特にJ74とJ30はそれが顕著です。

J74は集落リーダー住居であったJ105を集落リーダーの妻の住居を作るために切った(空間を再利用した)と考えました。

J30も親族等の人間関係のある間での空間再利用だと考えました。

そして、J74は漁業従事者(漆喰を利用し、貝層で覆土する人々)であり、J30は非漁業従事者(漆喰を利用せず、覆土に貝を使わない人々)です。

漁業集団と非漁業集団がそれぞれ別に、世代を超えて竪穴住居敷地を継承していたことになります。

3-2 貝塚の非連続について

J30竪穴住居付近で南貝層と北貝層が分断されています。その理由はJ32→J31→J30と続く非漁業家族がそこに住んでいたからだと考えることができそうです。

集落内における土地所有権がすでに存在していて、家族に継承されていたと考えることができそうです。

そのように考えると、漆喰貝層非出土竪穴住居に住む人々(非漁業者)は漁業者よりも貧しく、劣位であったかもしれませんが、土地所有権を相手に認めさせるだけの社会的地位はあり、完全隷属とか完全なる非支配のポジションにはいなかったと考えられます。

3-3 漆喰貝層出土竪穴住居の消滅について

漆喰貝層出土竪穴住居は堀之内2式期までしか存在しません。

次の加曽利B1式期とB2式期は漆喰貝層出土竪穴住居は存在しません。

漁民がなぜ消えたのか今後検討を深めることとします。

あるいは後期集落が衰滅するとき最初に漁民が消滅した理由について検討を深めることにします。

非漁民の方がしぶとく最後まで粘っていたと捉えることもできそうです。

3-4 隠れ廃屋墓について

発掘調査報告書では廃屋墓とカウントされていませんがヒト骨出土竪穴住居は廃屋ぼであった可能性があります。

またヒト骨は出土しなくても元来は廃屋墓であったもののかなりあったのかもしれません。

今後検討を深めます。

中テン箱数の多い竪穴住居の様子を観察してみました。

1 中テン箱数の多い竪穴住居

中テン箱数の多い竪穴住居

中テン箱数6以上をピックアップしてみました。

漆喰貝層出土竪穴住居から5軒、漆喰貝層非出土竪穴住居から1軒が抽出されました。

中テン箱数6以上の竪穴住居

中テン箱数6以上の竪穴住居の分布です。

漆喰貝層出土竪穴住居で中テン箱数が6以上のものは全て南貝層に位置しています。

漆喰貝層非出土竪穴住居J30は南貝層と北貝層が途切れる場所に位置しています。

2 中テン箱数6以上竪穴住居の観察

J74竪穴住居の観察

J74竪穴住居からは人骨7体が出土していて、集落のあちこちで殯がおこなわれていて既に作られていた死亡時期のことなるミイラ(遺体)が、ある時この廃屋墓に持ち込まれ合同の埋葬が行われたと推定しています。

またJ74竪穴住居はJ105竪穴住居の中に内包される形でJ105を切っていて、かつJ105から集落リーダーを想起させるような鯨骨製骨刀が出土していることからJ74とJ105の間には密接な人間関係が隠れていることを既に考察しました。

2017.12.13記事「多くが女性の人骨7体出土縄文廃屋墓 追考」参照

J74竪穴住居から出土物が多いのは集落最盛期の堀之内1式期の集落リーダーの妻に関わるような埋葬であり、かつ7人もの埋葬が同時に行われたので関連する祭祀の回数や参加者が多く、それだけ祭祀跡に遺物が残されたものと考えます。

J81、J82、J78竪穴住居の観察

発掘調査報告書ではJ81竪穴住居を廃屋墓としてカウントしていませんが、ヒト骨が出土しています。

同じくJ78からもヒト骨が出土しています。ここも発掘調査報告書では廃屋墓としてはカウントしていません。

J81、J78から遺物多量に出土する理由の一つにここが廃屋墓であり、埋葬された人間の社会的地位が高かった可能性も検討する必要があると考えます。

なお、J81の西隣J9と東隣J18共に廃屋墓です。

J30竪穴住居の観察

J30は集落から漆喰貝層出土竪穴住居が消えてしまった時期の加曽利B1式期の竪穴住居です。まるで漁業従事者がいなくなったので初めて漆喰貝層非出土竪穴住居からも多めの遺物が出土するようになったように観察できます。

3 考察

3-1 竪穴住居の重複について

J74、J81、J82、J30はそれより古い竪穴住居を切っています。この重複が「後日たまたま切ってしまった」というものではなく、意識して切っている様子が見えます。

特にJ74とJ30はそれが顕著です。

J74は集落リーダー住居であったJ105を集落リーダーの妻の住居を作るために切った(空間を再利用した)と考えました。

J30も親族等の人間関係のある間での空間再利用だと考えました。

そして、J74は漁業従事者(漆喰を利用し、貝層で覆土する人々)であり、J30は非漁業従事者(漆喰を利用せず、覆土に貝を使わない人々)です。

漁業集団と非漁業集団がそれぞれ別に、世代を超えて竪穴住居敷地を継承していたことになります。

3-2 貝塚の非連続について

J30竪穴住居付近で南貝層と北貝層が分断されています。その理由はJ32→J31→J30と続く非漁業家族がそこに住んでいたからだと考えることができそうです。

集落内における土地所有権がすでに存在していて、家族に継承されていたと考えることができそうです。

そのように考えると、漆喰貝層非出土竪穴住居に住む人々(非漁業者)は漁業者よりも貧しく、劣位であったかもしれませんが、土地所有権を相手に認めさせるだけの社会的地位はあり、完全隷属とか完全なる非支配のポジションにはいなかったと考えられます。

3-3 漆喰貝層出土竪穴住居の消滅について

漆喰貝層出土竪穴住居は堀之内2式期までしか存在しません。

次の加曽利B1式期とB2式期は漆喰貝層出土竪穴住居は存在しません。

漁民がなぜ消えたのか今後検討を深めることとします。

あるいは後期集落が衰滅するとき最初に漁民が消滅した理由について検討を深めることにします。

非漁民の方がしぶとく最後まで粘っていたと捉えることもできそうです。

3-4 隠れ廃屋墓について

発掘調査報告書では廃屋墓とカウントされていませんがヒト骨出土竪穴住居は廃屋ぼであった可能性があります。

またヒト骨は出土しなくても元来は廃屋墓であったもののかなりあったのかもしれません。

今後検討を深めます。

2018年1月6日土曜日

遺物出土総量と漆喰貝層有無別竪穴住居との関係

大膳野南貝塚後期集落の出土物による竪穴住居検討 1

遺物出土総量の指標を出土物を収めた中テン箱数として、漆喰貝層有無別に竪穴住居との関係をみてみました。

注…ここで貝層とは竪穴住居覆土層に含まれる貝層を指しています。つまりその竪穴住居に由来する貝層のことです。

1 立体グラフによる関係把握

中テン箱数立体グラフによる漆喰貝層出土有無別竪穴住居との関係把握 1

中テン箱数立体グラフによる漆喰貝層出土有無別竪穴住居との関係把握 2

漆喰貝層出土竪穴住居は中テン箱数が多く、非出土竪穴住居は少ないことが一目瞭然です。

2 統計による関係把握

中テン箱で数える程の遺物が出土した竪穴住居の割合は漆喰貝層有が76.3%に対して漆喰貝層無が16.4%です。

中テン箱で数える程の遺物が出土した竪穴住居の割合(%)

平均中テン箱数をもとめると漆喰貝層有1.9に対して漆喰貝層無が0.2で10倍の開きがあります。

竪穴住居平均遺物出土量(平均中テン箱数)

中テン箱数を上位から並べて比較すると次のようになります。

中テン箱数を上位から並べて比較グラフ

このグラフから漆喰貝層非出土竪穴住居にも中テン箱数の多いものあることが判ります。

3 考察

中テン箱数のデータだけから漆喰貝層出土・非出土竪穴住居の違いを特定することはできませんが、このデータから受ける印象をメモしておきます。

今後順次、獣骨量、石器種類別量などのデータと漆喰貝層有無との関係を分析し、データが溜まったところで総合的な検討をすることにします。

●中テン箱数データから受ける印象

・竪穴住居の遺物出土総量(中テン箱数)はその竪穴住居が廃絶した後、集落の人々がその竪穴住居空間で行った祭祀の規模や回数の多さを表現していると考えます。

有力リーダーが死亡した時その竪穴住居を燃やして祭祀を行ったり、竪穴住居住人が死亡した時その場所を殯小屋や埋葬の場にして祭祀を行ったり、あるいは廃絶した家族を追悼する祭祀を行ったりしたのだと考えます。

・漆喰貝層出土竪穴住居は漁業に従事した住人の住居であり、そこでは廃絶祭祀がほとんど行われたと考えます。

・漆喰貝層非出土竪穴住居は漁業以外の生業に従事した住人の住居であり、そこでは廃絶祭祀が行われないか、行われても極めてお粗末であったと考えます。

・現時点の作業上の見立ては漁業従事家族と非漁業従事家族は別集団であり、非漁業従事集団は廃絶祭祀を満足に行えない境遇に置かれていたと考えます。

・この見立ては縄文時代に「身分階層はない」という考えに反しますが、集落内で分業する2つの集団に優劣があり、一方はかなり低い身分であったと考えます。

・漆喰貝層非出土竪穴住居の存在は漆喰や貝殻を「扱わなかった人々」というよりも、「扱わさせてもらえなかった人々」と感じてしまい、漁業従事者集団とそれ以外集団との間に支配-隷属に近い関係があったように推察しています。

・漆喰貝層出土竪穴住居が他の竪穴住居に切られる時、切った竪穴住居はほとんどが漆喰貝層出土竪穴住居です。一方漆喰貝層非出土竪穴住居はほとんどが漆喰貝層非出土竪穴住居によって切られます。2者の間に切った切られた関係は殆どありません。これは2者の間の関係が世代を超えて固定していた可能性を暗示します。世襲的な身分階層が存在していたととりあえず見立てておきます。

遺物出土総量の指標を出土物を収めた中テン箱数として、漆喰貝層有無別に竪穴住居との関係をみてみました。

注…ここで貝層とは竪穴住居覆土層に含まれる貝層を指しています。つまりその竪穴住居に由来する貝層のことです。

1 立体グラフによる関係把握

中テン箱数立体グラフによる漆喰貝層出土有無別竪穴住居との関係把握 1

中テン箱数立体グラフによる漆喰貝層出土有無別竪穴住居との関係把握 2

漆喰貝層出土竪穴住居は中テン箱数が多く、非出土竪穴住居は少ないことが一目瞭然です。

2 統計による関係把握

中テン箱で数える程の遺物が出土した竪穴住居の割合は漆喰貝層有が76.3%に対して漆喰貝層無が16.4%です。

中テン箱で数える程の遺物が出土した竪穴住居の割合(%)

平均中テン箱数をもとめると漆喰貝層有1.9に対して漆喰貝層無が0.2で10倍の開きがあります。

竪穴住居平均遺物出土量(平均中テン箱数)

中テン箱数を上位から並べて比較すると次のようになります。

中テン箱数を上位から並べて比較グラフ

このグラフから漆喰貝層非出土竪穴住居にも中テン箱数の多いものあることが判ります。

3 考察

中テン箱数のデータだけから漆喰貝層出土・非出土竪穴住居の違いを特定することはできませんが、このデータから受ける印象をメモしておきます。

今後順次、獣骨量、石器種類別量などのデータと漆喰貝層有無との関係を分析し、データが溜まったところで総合的な検討をすることにします。

●中テン箱数データから受ける印象

・竪穴住居の遺物出土総量(中テン箱数)はその竪穴住居が廃絶した後、集落の人々がその竪穴住居空間で行った祭祀の規模や回数の多さを表現していると考えます。

有力リーダーが死亡した時その竪穴住居を燃やして祭祀を行ったり、竪穴住居住人が死亡した時その場所を殯小屋や埋葬の場にして祭祀を行ったり、あるいは廃絶した家族を追悼する祭祀を行ったりしたのだと考えます。

・漆喰貝層出土竪穴住居は漁業に従事した住人の住居であり、そこでは廃絶祭祀がほとんど行われたと考えます。

・漆喰貝層非出土竪穴住居は漁業以外の生業に従事した住人の住居であり、そこでは廃絶祭祀が行われないか、行われても極めてお粗末であったと考えます。

・現時点の作業上の見立ては漁業従事家族と非漁業従事家族は別集団であり、非漁業従事集団は廃絶祭祀を満足に行えない境遇に置かれていたと考えます。

・この見立ては縄文時代に「身分階層はない」という考えに反しますが、集落内で分業する2つの集団に優劣があり、一方はかなり低い身分であったと考えます。

・漆喰貝層非出土竪穴住居の存在は漆喰や貝殻を「扱わなかった人々」というよりも、「扱わさせてもらえなかった人々」と感じてしまい、漁業従事者集団とそれ以外集団との間に支配-隷属に近い関係があったように推察しています。

・漆喰貝層出土竪穴住居が他の竪穴住居に切られる時、切った竪穴住居はほとんどが漆喰貝層出土竪穴住居です。一方漆喰貝層非出土竪穴住居はほとんどが漆喰貝層非出土竪穴住居によって切られます。2者の間に切った切られた関係は殆どありません。これは2者の間の関係が世代を超えて固定していた可能性を暗示します。世襲的な身分階層が存在していたととりあえず見立てておきます。

2018年1月5日金曜日

中テン箱数の立体棒グラフ

大膳野南貝塚後期集落について竪穴住居別に出土物を詳細検討することにより、漆喰・貝層出土竪穴住居と非竪穴住居の差異が分業を示すものであるかどうか、集団が異なるのであるのかどうか検討を始めています。

出土物としては中テン箱数(遺物出土総量)、獣骨数、石器種類別数などを順次検討してゆきます。

この記事では中テン箱数を例にして、数量の多寡が問題になるものは立体棒グラフで表現して直観的に検討できる体制ができたことをメモしておきます。

1 中テン箱数の意味

大膳野南貝塚発掘調査報告書では中テン箱数は竪穴住居から出土した遺物の総量をイメージ的に示している指標として捉えることができます。より直接的には土器出土量の指標として利用できると考えます。

大膳野南貝塚発掘調査報告書における中テン箱記述の様子

2 中テン箱数の立体棒グラフ

中テン箱数の立体棒グラフをGoogle earth proの画面でつくり、いろいろな視点から眺めてみました。

平面図における竪穴住居は青は貝層出土、ペールオレンジは貝層非出土を表現しています。

後期集落竪穴住居 貝層出土(青)、非出土(ペールオレンジ)

後期集落竪穴住居 中テン箱数立体棒グラフ 1

後期集落竪穴住居 中テン箱数立体棒グラフ 2

3-2 立体グラフを使った検討方法

通常の分析では数値表の統計分析などで相関の様子をあらかた頭に入れ、次にその結果をグラフで表現して確認します。

しかし、上記立体グラフはより直観的に相関の様子がわかるので、また立体グラフ作成が極めて容易にできる条件が整っているので、検討方法を次のように通常と逆転させることにします。

つまり、最初に立体グラフを作成し、その観察に基づいて相関や問題意識を深め、その直観的かつ大局的考察に基づいて統計分析や特殊箇所(極値竪穴住居)分析を行うことにより分析・考察を深めることにします。

この記事では立体グラフ分析法とでもいえる方法の開発が進んだことをメモしました。

中テン箱数の分析そのものは次の記事で行います。

出土物としては中テン箱数(遺物出土総量)、獣骨数、石器種類別数などを順次検討してゆきます。

この記事では中テン箱数を例にして、数量の多寡が問題になるものは立体棒グラフで表現して直観的に検討できる体制ができたことをメモしておきます。

1 中テン箱数の意味

大膳野南貝塚発掘調査報告書では中テン箱数は竪穴住居から出土した遺物の総量をイメージ的に示している指標として捉えることができます。より直接的には土器出土量の指標として利用できると考えます。

大膳野南貝塚発掘調査報告書における中テン箱記述の様子

2 中テン箱数の立体棒グラフ

中テン箱数の立体棒グラフをGoogle earth proの画面でつくり、いろいろな視点から眺めてみました。

平面図における竪穴住居は青は貝層出土、ペールオレンジは貝層非出土を表現しています。

後期集落竪穴住居 貝層出土(青)、非出土(ペールオレンジ)

後期集落竪穴住居 中テン箱数立体棒グラフ 1

後期集落竪穴住居 中テン箱数立体棒グラフ 2

3 考察

3-1 立体グラフの概要

・中テン箱数の分布と竪穴住居の漆喰貝層出土と非出土が強い相関を持っていることを確かめることができます。

・漆喰貝層出土竪穴住居のほとんど全てから中テン箱数が記述されているほどの遺物出土があります。

・その数量は竪穴住居によって大いに異なります。

・漆喰貝層非出土竪穴住居のほとんどは中テン箱数がゼロであり、中テン箱数が記述されているものはきわめて少数です。

・しかしその少数のものの中に大きな数値のものが含まれています。

3-2 立体グラフを使った検討方法

通常の分析では数値表の統計分析などで相関の様子をあらかた頭に入れ、次にその結果をグラフで表現して確認します。

しかし、上記立体グラフはより直観的に相関の様子がわかるので、また立体グラフ作成が極めて容易にできる条件が整っているので、検討方法を次のように通常と逆転させることにします。

つまり、最初に立体グラフを作成し、その観察に基づいて相関や問題意識を深め、その直観的かつ大局的考察に基づいて統計分析や特殊箇所(極値竪穴住居)分析を行うことにより分析・考察を深めることにします。

この記事では立体グラフ分析法とでもいえる方法の開発が進んだことをメモしました。

中テン箱数の分析そのものは次の記事で行います。

登録:

投稿 (Atom)