Enjoying 3D Pit Modeling, Part 2/3

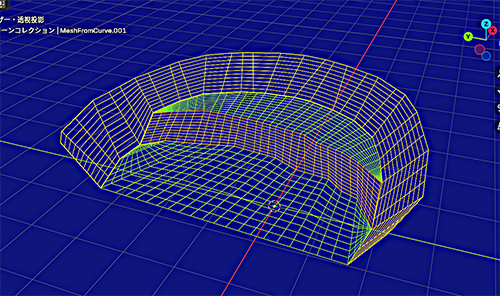

I'm enjoying the 3D modeling of the Ariyoshikita Shell Mound pit. This time, I finished gluing the bottom surface. All that's left is to create the 10 holes.

有吉北貝塚の土坑3Dモデリング作業を楽しんでいます。今回は底面の面貼りをしました。残りは10箇所の穴表現です。

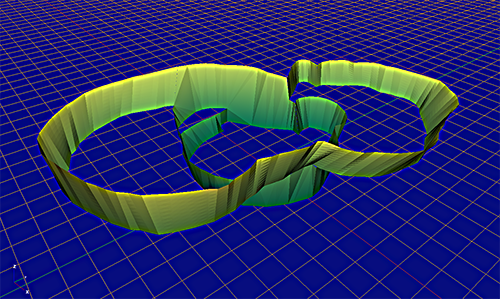

1 有吉北貝塚土坑SK657A/B/C/Dの斜面部分+底面部分の3Dモデリング

有吉北貝塚土坑SK657A/B/C/Dの斜面部分+底面部分の3Dモデリング有吉北貝塚土坑SK657A/B/C/Dの斜面部分+底面部分の3Dモデリング

有吉北貝塚土坑SK657A/B/C/Dの検討図

2 作業メモ

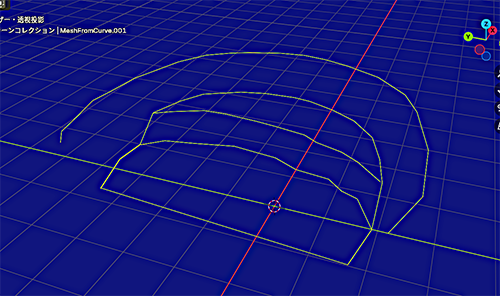

斜面部分と底面部分ができましたので、残りは10箇所ある穴の表現です。穴はブーリアン合成で付加する予定です。

底面の面貼りは楽勝作業と思いきや、意外と苦労しました。

Blenderでの面貼り作業は、予期していたように確かに楽勝でした。

私はその結果を3DF Zephyr Liteにインポートして色塗りしたり、動画撮影(今回はまだしていない)したりしています。

Blender作業結果をいつものように3DF Zephyr Liteにインポートすると、今回はなぜか、三角化した面のどこかの部分が欠落してしまいます。Blender成果を3DF Zephyr Liteにインポートするというソフトの使い方は世の中でほとんどないので、参考になる情報がありません。試行錯誤の末、次のようなことが判りました。

Blenderでべジェ曲線からメッシュオブジェクトをつくり、面貼りする時、新たな辺を加えると、そのオブジェクトを3DF Zephyr Liteにインポートすると、必ず障害(面の欠落)が生じる。

Blenderでべジェ曲線からメッシュオブジェクトをつくり、面貼りする時、そのまま面を貼ると、障害は生じない。

3DF Zephyr Liteは色塗りと動画撮影に欠かせないツールなので、このツールが今後も使えることが判ったのでホッとしました。