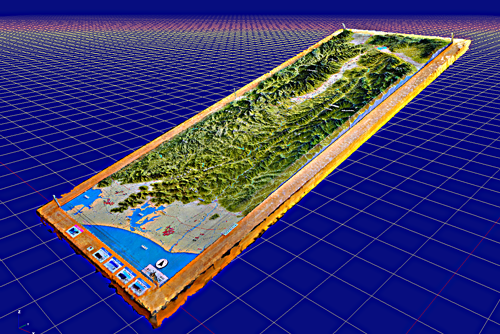

Enjoy creating a 3D model of the Tenryu River Basin Topographic Model (Iida City Art Museum Exhibition)

A huge topographical model of the Tenryu River basin is on display at the Iida City Art Museum. I enjoyed creating a 3D model of this terrain model using photogrammetry. I found a lot of interesting landforms, such as the valley watershed of the Median Tectonic Line and the meteorite impact crater. Issues with SfM-MVS technology were also identified.

飯田市美術博物館に巨大な天竜川流域地形模型が展示されています。この地形模型の3Dモデル作成をフォトグラメトリーにより楽しみました。中央構造線の谷の谷中分水界とか、隕石衝突クレーターとか面白い地形が沢山見つかりました。SfM-MVS技術の課題も判明。

1 天竜川流域地形模型(飯田市美術博物館展示)3Dモデル

天竜川流域地形模型(飯田市美術博物館展示)3Dモデル展示の様子

3DF Zephyr で生成 v7.517 processing 802 images

3Dモデル画像

3Dモデル画像(調整前)

3Dモデル動画

2 地形に関する感想

天竜川流域地形模型をじっくり見る中で例えば次のような興味が深まりました。

ア 中央構造線の谷に幾つかある谷中分水界

中央構造線の谷(飯田市付近では遠山谷)に谷中分水界が幾つかあり興味を引きます。アメリカ西部乾燥地形とかアラスカにおける谷中分水界の様子を楽しんだことがありますが、アメリカまで行かなくても、天竜川流域に面白い谷中分水界があり、いつか初心追究的学習を楽しむことにします。

イ 御池山隕石クレーター

御池山隕石クレーターの表示が地形模型にあります。別の展示コーナーで御池山隕石クレーターの詳しい説明があります。いつか現場を観察してみることにします。オーストラリアの隕石クレーターに興味を持ち、記事を書いたことがあります。オーストラリアまで意識を広げる前に、この天竜川流域の隕石クレーターを学習すべきだったです。

御池山隕石クレーターの説明パネル

3 フォトグラメトリー技術に関する感想

3Dモデル画像(カメラ配置)

撮影枚数は802枚と多くなりましたが、3Dモデルは自分の期待するものにはなりませんでした。文字説明プレートが結像しないで「萎れて」しまったところがかなりあります。カメラから遠い模型中央部付近のプレートが結像していません。模型の中に入り込んだり、空中から撮影できないので、模型中央部付近はズームで拡大して撮影して、改善が図られるか、いつか検討することにします。

4 地形模型というものに関する感想

学芸員の方の説明によると、この地形模型は30年前につくられたもので、本来は人文社会現象説明用につくられ、その後一部を切り取って現状の姿にして、現在展示しているとのことです。

この地形模型は、自分に興味を生み出してくれる刺激あふれる装置であり、たいへん判りやすい教材です。一種の感動をおぼえました。

同時に、別の感想も生まれました。同じ地域の地形模型(3Dモデル)をパソコン内でつくることが、即座にできます。地理院地図サイトなどで精細な地形3Dモデルが、自分などでも、一瞬といえる間にできます。現物地形模型とは、30年前と違って、2024年では、それ自体がとても贅沢な価値があるモノのではないだろうかと感じました。

e.png)

e.png)