縄文土器学習 550

加曽利貝塚博物館令和2年度企画展「あれもEこれもE -加曽利E式土器 北西部地域編-」後半で展示された加曽利EⅠ式深鉢(No.20)(市川市向台貝塚)を3Dモデルで観察しましたのでメモします。この記事では中期縄文土器の自分なりの観察項目をどのように設定すべきかという視点から詳しく観察します。

1 加曽利EⅠ式深鉢(No.20)(市川市向台貝塚) 観察記録3Dモデル

加曽利EⅠ式深鉢(No.20)(市川市向台貝塚) 観察記録3Dモデル

撮影場所:加曽利貝塚博物館令和2年度企画展「あれもEこれもE -加曽利E式土器 北西部地域編-」

撮影月日:2021.02.02

ガラス面越し撮影

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v5.019 processing 100 images

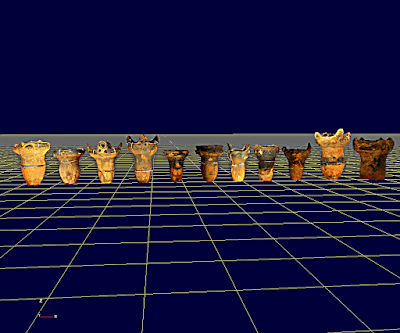

展示の様子

展示の様子

VIDEO

3Dモデルの動画

2 GigaMesh Software Frameworkによる展開

GigaMesh Software Frameworkによる展開 テクスチャ

GigaMesh Software Frameworkによる展開 ソリッド

3 観察メモ

3-1 中期縄文土器観察項目

発掘調査報告書や専門論文における中期縄文土器分類に使われている観察項目や指標をとりあえず全て網羅し、同時に自分が興味をもつ項目も加えた土器観察項目を仮に設定して、3Dモデルの観察を順次行い、必要に応じて項目加除等を行います。ある程度観察土器数が蓄積した時に観察項目の意義について検討することにします。この土器について、手始めに次の項目を暫定的に設定して観察することにします。

……………………………………………………………………

1 器形

1-1 基本器形

暫定的にキャリパー形、円筒形、ラッパ形、樽形等分類を使う。

1-2 細部器形

把手の有無やその他の特徴

2 大きさ、容量

2-1 器高

2-2 最大器幅

2-3 口唇部器壁厚

2-4 容量(推定)

3 文様

3-1 文様帯の段区分と主文様帯の位置

3-2 文様帯の特徴

主文様描出の方法(隆帯・沈線など)、地文、施文順序など

4 展示館説明

4-1 型式

4-2 出土遺跡

4-3 その他の説明

5 感想

5-1 型式・分類に関するメモ・感想

5-2 文様意味等に関するメモ・感想

……………………………………………………………………

3-2 観察とメモ

以下の文章は観察記載ですが、●は感想・メモです。

…………………

1 器形

1-1 基本器形

キャリパー形。

オルソ投影画像(正面から)

●キャリパー形の定義があるのかどうか知りませんので、詳しく知りたいと思います。測定器具「キャリパー」の写真を掲載して説明している文章をあちこちで見かけますが、そのイメージだけで流布している用語なのか、もう少し学術的な説明がある用語なのか、自分はまだ判っていません。

加曽利E式土器がキャリパー形になった理由があるはずです。より効率的熱処理ができる炉構造が発明され、それに対応して土器器形が変化したのではないだろかと空想しています。

あるいは煮物で上澄みをすくいとることが必要な食材が新規開発されたり、上澄み除去を必須とする新調理法開発があったのかもしれません。

1-2 細部器形

立体的なS字状文が把手になっています。S字状文は2単位のようです。(背面が同じS字状文であるかは未観察)S字状文の間は平縁のようですが、欠けのため確認できません。

2 大きさ、容量

2-1 器高

40.5㎝。3Dモデルから計測。

2-2 最大器幅

32.0㎝。3Dモデルから計測。

2-3 口唇部器壁厚

約1.5㎝。3Dモデルから計測。

3Dモデルから計測した結果

2-4 容量(推定)

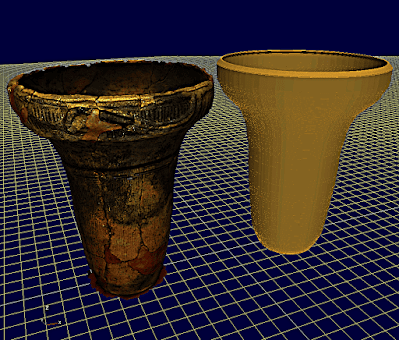

10.9L(土器容量模擬3Dモデルを作成してBlenderで体積計測)

土器容量模擬モデルをBlenderで体積測定している様子

●縄文土器の大きさ、容量データは統計的分析によりその意味を発見することができると考えます。

一般的な見立てとして、中峠式土器→加曽利E式土器で大きさと容量が増大していると想像しています。その理由として海産物などの食材が豊富に入手できるようになったことがあるのではないだろうかと想像しています。

また、加曽利EⅡ式器になると「業務用」と想像されるような巨大な土器が生まれると考えます。家族を越えた集落全体の保存食づくりなどの土器かもしれません。食材を多量に扱えるようになった組織や技術が整備されたからだと空想します。

土器見かけの大きさ(高さとか幅とか)のわずかな差が容量では大きな差になりますので、注意が必要です。。

3 文様

3-1 文様帯の段区分と主文様帯の位置

土器のくびれ部に3本の沈線と2本の隆帯が交互に配置され土器を周回して、土器が口縁部と胴部の2段に区分されます。

●胴部は地上界(自分が住んでいる世界)、口縁部は天上界(天にある地上界と同じような世界で、故人が生活する場所)、口唇部(把手)は天上界のさらに上にあるいわば「神」の領域とのインターフェイス空間と超妄想しています。

3-2 文様帯の特徴

ア 口縁部

土器文様のメインモチーフは口縁部の把手ともいえる立体S字状文とそれに連なるクランク状区画文です。

立体S字状文は2本の隆帯によって構成されるようにイメージしてつくられています。よくみると2本の隆帯は右と左で直接連続していません。また一つの隆帯を沈線で割って2本の隆帯にしています。

立体S字状文の左は土器口縁部に貼り付いていますが、右は円環(孔)となって、内面に渦模様として連続しています。

立体S字状文の間の口唇部は2本隆帯が巡っています。

口縁部クランク文は2本隆帯でつくられ、立体S字状文と連絡するもの、渦巻文に変化するもの、口唇部に連絡するものがあります。

口縁部の地文は縦位沈線です。

●S字状文は河川や湖や吹き出す湧泉をイメージしていると妄想しています。S字状文の起源は勝坂式土器にあると考えますが、今後詳しく辿ってみたいと考えます。

立体S字状文は天空界と「神」の領域のインターフェイスのあり方をイメージしていると妄想しています。

「クランク文」はS字状文の別バージョンで、趣旨は全く同じ(河川や湧泉等のイメージ)であると想像します。「クランク文」は天空界で川が土地を区画している、つまり集落利用空間=縄張りがあって、それにより故人の生活が保障されている様子を描いていると想像します。

口縁部の地文である縦位沈線は雨をイメージしていて、豊かな自然がそこに存在している様子を表現していると妄想します。

イ 胴部

地文としての縦位沈線をそれより太い沈線でえぐって文様を描出しています。

2本沈線が間を置いて2つ垂下し、その間に蛇行沈線が垂下しています。加曽利EⅠ式土器の特徴であると考えます。

2本沈線は区画文として、あるいは渦巻状文として垂下2本沈線から派生しています。2本沈線で区画された場所に蛇行沈線が配置されている場所もあります。

●口縁部では2本隆帯で文様が描出され、胴部では2本沈線で文様が描出されている様子はとても興味深いと考えます。おそらく、立体S字状文(把手)→口縁部文様→胴部文様の順に文様が語るテーマの意義が軽くなると考えます。つまり神→故人→自分達という登場がある物語(神話)がこの土器で語られていて、その意味軽重に応じて、文様づくりの丁寧さが差別化されたと想像します。

2本沈線は元来河川や湧泉等を表現する記号であり、それが土地の区画に役立っている様子を描いていると考えます。蛇行沈線はより具象的に河川を描いています。河川が土地の大きな区間になっています。

地文の縦位沈線は雨のイメージで、豊かな自然を表現していると想像します。

4 展示館説明

4-1 型式

加曽利EⅠ式深鉢。

4-2 出土遺跡

市川市向台貝塚出土。

4-3 その他の説明

なし。