縄文土器学習 355

加曽利貝塚博物館E式土器企画展の展示土器について学習しています。

2020.02.23記事「加曽利EⅢ式土器学習のポイント」で加曽利EⅢ式土器が次の3種から構成されていることを知りました。

加曽利EⅢ式土器の3つの種類

ア キャリパー形土器

イ 意匠充填系土器

ウ 横位連携弧線文土器

このうち意匠充填系土器として加曽利EⅢ式深鉢(酒々井町墨木戸遺跡)企33 観察記録3Dモデルを掲載しました。この記事では加納実先生論文における意匠充填系土器説明を学習するとともに、企33土器について観察します。(企33はこのブログの整理番号)

1 加納実先生論文における意匠充填系土器の説明

「意匠充填系土器とは、読んで字の如く、主として隆帯で、器面に個別の意匠(パネル状に縄文部をふちどる意匠・文様)を充填してゆく(はめ込んでゆく)もので、イメージとしては、巷のジグソーパズルの完成へ向けての工程を紡彿させる。

具体例としては第2図7のように、胴部上半に主文様である渦巻文を描出し、渦巻文間を逆三角形風の意匠(副文様として捉え得る)や、中央部が幅狭に歪む縦長の長方形風の意匠(これもまた副文様として捉え得る)で充填するもので、胴部下半も、末端を解放しているものの、懸垂文風の方形の意匠を、上端を渦巻文に沿わせながら充填している。

第2図7

しかし、厳密に謂うならば、主文様間に副文様を充填するのではなく、主文様の描出により二次的に生成した主文様間の空隙部を、我々が副文様として認識しているに過ぎない。

意匠充填系土器群の意匠描出技法・意匠描出効果の注目すべき性格として、磨消縄文手法に関わる相反する2つの性格の内包を挙げておかなければならない。これは意匠充填系土器は、個別のパネル状の意匠を器面に空隙なきように充填してゆく手法を採るために、意匠描出効果として、図(縄文)/地(無文)の対照効果に極めて乏しい点である。

しかしながら、意匠を描出する隆帯と隆帯両脇のナゾリ部には決して縄文が施されることはなく、 幅狭の無文部を確実に有しているとも言えよう。

この相反する性格の内包は、 後述する他系統の土器群への影智を読みとる際に困難をきたすこととなる。 しかしながら意匠充填系土器そのものの展開に際し ては、幅狭の無文部の存在が優先されている。

具体的には、 意匠充填系土器成立段階の意匠描出技法は、一義的には1本の隆帯(単浮線)で為されているが、 充填されている個々の意匠そ のものの縁取りは、隆帯ではなく隆帯両脇のナゾリによって為されており、隣接する2つの意匠描出に関わる隆帯は1本である。

しかし加曽利E式土器の意匠描出技法の基本的性格である磨消縄文技法のもと、 “図/地” 効果を獲得してゆく過程(個別の意匠間に無文部を設ける) のなかで、隆帯両脇のナゾリを幅広に獲得するのではなく、個別の意匠毎に “隆帯+両脇のナゾリ” の描出技法を獲得し、結果として2本隆帯(複浮線 第4図3)が出現することとなる。

第4図3

この結果、 意匠充填系土器は本来有していた相反する性格のひとつである貧弱な “図/地” 効果を払拭し、 磨消縄文技法(卓越した “図/地” 効果)を優先的に消化し、 "図” である縄文部の意匠の単位文化を獲得してゆくこととなる。」

加納実(1994):加曽利EⅢ・Ⅳ式土器の系統分析-配列・編年の前提作業として-、貝塚博物館紀要第21号(千葉市立加曽利貝塚博物館) から引用

2 加曽利EⅢ式深鉢(酒々井町墨木戸遺跡)企33 の観察

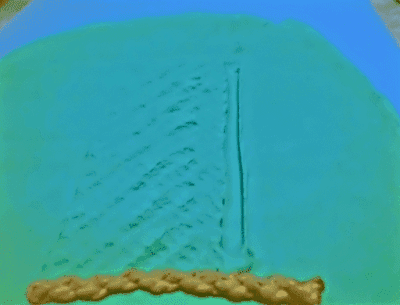

加曽利EⅢ式深鉢(酒々井町墨木戸遺跡)企33 展開写真

GigaMesh Software Frameworkにより観察記録3Dモデルから作成

展開図をよく見るとこの土器の隆帯(浮線)は2重になっていて、上記加納実先生論文でいう2本隆帯(複浮線)土器です。加曽利E式土器の意匠描出技法の基本的性格である磨消縄文技法のもとでのナゾリの幅広化ではなく、隆帯+両脇のナゾリという技法出現の実例です。

次に2本隆帯(複浮線)の様子を詳しく観察してみます。

観察個所 白線部

観察結果

加納実先生論文にいうとおり、隆帯の両側に幅が狭い磨消部がありそれらが個別意匠(例a)を縁取って縄文部が図になるべく機能させようとしています。

3 感想

加曽利EⅡ式土器で絶頂期を迎えた房総縄文社会で、その後のEⅢ式期になると意匠充填系土器というそれまでとは異質の土器が出現したことの意味検討は大いに興味をそそります。

急成長社会が崩壊して、混乱没落している時代に周り社会の影響が房総に及んできた様子の一端であると考えます。

2020年2月25日火曜日

2020年2月18日火曜日

沈線刻後に施された縄文の様子

縄文土器学習 349

称名寺式土器はそれ以前の土器と異なり沈線が刻まれた後に縄文が施されています。

その様子を3Dモデルに注記を入れてわかるようにしてみました。

称名寺式土器3Dモデルの沈線と縄文の切りあい画面

称名寺式深鉢形土器(千葉市餅ヶ崎遺跡) 観察記録3Dモデル 注記付き

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2019.12.27

許可:加曽利貝塚博物館の許可により全周多視点撮影及び3Dモデル公表

注記はモデル作成者の感想

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 93 images

沈線と縄文切りあいの様子は昨年の加曽利貝塚博物館主催講演会で加納実先生が次のように説明されています。

称名寺式より前の縄文と沈線の切りあい

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

縄文施文後に沈線を刻むと、縄文部分が一部めくれてしまいます。

称名寺式以後の縄文と沈線の切りあい

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

沈線刻後に縄文を施すと、沈線部で縄文がめくりあがることはありません。

沈線刻後に縄文を施しているということは縄文が文様の図になったということです。それまでは縄文は土器文様の地であったということです。

この違いは単なる施文技術の変化としてではなく、より広い社会現象の一環の事象に違いないとして学習するつもりです。

沈線刻後に狭い範囲に縄文を施すということはかなり根気のいる手作業です。それだけ土器作成に対して時間をかけています。土器作成に情熱(こだわり)が生まれています。自ら負荷をかけているように感じられます。加曽利E式土器の機能優先デザインから明らかに変化しています。おそらく社会的困難(貧しさ)に立ち向かう心性と関連する事象として、縄文の地→図変化があったものと想像します。

称名寺式土器はそれ以前の土器と異なり沈線が刻まれた後に縄文が施されています。

その様子を3Dモデルに注記を入れてわかるようにしてみました。

称名寺式土器3Dモデルの沈線と縄文の切りあい画面

称名寺式深鉢形土器(千葉市餅ヶ崎遺跡) 観察記録3Dモデル 注記付き

撮影場所:加曽利貝塚博物館

撮影月日:2019.12.27

許可:加曽利貝塚博物館の許可により全周多視点撮影及び3Dモデル公表

注記はモデル作成者の感想

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 93 images

沈線と縄文切りあいの様子は昨年の加曽利貝塚博物館主催講演会で加納実先生が次のように説明されています。

称名寺式より前の縄文と沈線の切りあい

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

縄文施文後に沈線を刻むと、縄文部分が一部めくれてしまいます。

称名寺式以後の縄文と沈線の切りあい

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

沈線刻後に縄文を施すと、沈線部で縄文がめくりあがることはありません。

沈線刻後に縄文を施しているということは縄文が文様の図になったということです。それまでは縄文は土器文様の地であったということです。

この違いは単なる施文技術の変化としてではなく、より広い社会現象の一環の事象に違いないとして学習するつもりです。

沈線刻後に狭い範囲に縄文を施すということはかなり根気のいる手作業です。それだけ土器作成に対して時間をかけています。土器作成に情熱(こだわり)が生まれています。自ら負荷をかけているように感じられます。加曽利E式土器の機能優先デザインから明らかに変化しています。おそらく社会的困難(貧しさ)に立ち向かう心性と関連する事象として、縄文の地→図変化があったものと想像します。

2019年2月17日日曜日

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」学習メモ

縄文土器学習 31

2019.02.16に千葉県生涯学習センターにて加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相 -千葉市餅ヶ崎遺跡の調査成果から-」がありました。時間に間に合い運よく聴講できました。講演内容は私が知りたいのだけれどもどの本にも書いてない事柄ばかりで、自分の学習上必須栄養を大いに摂取できたという印象を持ちました。あまりに知りたいことそのものの説明がつづき、すこし興奮したので上がってはならない血圧が少し上がっていたかもしれません。

この記事では私が特に学習できたポイントだけを順不同でメモします。

1 加曽利EⅤ式

「称名寺式の時代になっても加曽利EⅣ式土器を使う人々がいてその土器を加曽利EⅤ式ともいう」旨の話がありました。

加曽利EⅤ式という言葉を聞いたことがあったのですが、どこを調べても判らなかったので、初めて趣旨を理解しました。

2 石棒や土偶

「加曽利EⅣ式~称名寺式になると石棒や土偶の出土が増加する。それ以前はほとんどない。」旨の話しがありました。

加曽利EⅣ式~称名寺式の時期の特徴がよくわかります。

3 長期住居と短期住居

「加曽利EⅣ式ごろに長期住居減り短期住居が増える、柄鏡式も出現する。」

「加曽利EⅣ式ごろ大きな貝塚集落にほとんど人が住まなくなり、餅ヶ崎集落だけが頑張る。」旨の話がありました。

長期居住計画と短期居住計画

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

長期居住をイメージさせる竪穴住居

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

短期居住をイメージさせる竪穴住居

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

加曽利EⅣ式~称名寺式ごろ既存大集落が崩壊して分散的短期的居住となったようで、その様相解明が千葉県考古学のメインテーマの一つらしいことがよくわかりました。

「餅ヶ崎遺跡と加曽利貝塚を比較する価値がある。」旨の話は加曽利貝塚に代表される中期集落崩壊を、その崩壊期に「頑張った」餅ヶ崎遺跡と比較して分析すべきであるという意味だと理解しました。

4 称名寺式の分布は九州から東北にいたる

「それまでの地域別土器形式分布から称名寺式は九州から東北まで分布する」旨の話しがあり、「称名寺式土器では沈線の後に縄文を入れるが、それ以前は縄文の後に沈線を入れている」、「土器は女がつくるから、九州・関西の女が関東にまで移動してきて土器作成手順が変化した」との(想像を交えてとの注釈付きの)話がありました。

称名寺式土器の分布

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

称名寺式の時期に列島縄文社会が一つのるつぼとなり、大変化したことは確実のようです。石棒や土偶の千葉出現もこの一環であると考えます。

以前自分の空想を記事にしたことがあります。

2017.02.24記事「縄文社会崩壊プロセス学習 縄文時代中期後半の激減」

加曽利EⅣ式~称名寺式頃の大規模集落崩壊現象は全国規模の視点でないと解明できないようです。

なお、加納先生想像の女が関東に移動して土器作成手順を変えた説をそのまま受け取ると、九州・関西の男はどうなったんだろうかと心配してしまいます。

女が配偶者として関東や東北に出され、その対価を九州や関西の残った人が得たのか。

男も女と一緒に関東や東北に移動し、女は配偶者になり、男は社会劣位に置かれたのか。

男も女も一緒に関東や東北に移動し、在来の人々を駆逐したのか。

男も女も一緒に関東や東北に移動し、在来の人々と融和社会を構築したのか。

5 竪穴住居数グラフの見方

話しのなかで竪穴住居数グラフの詳しい説明があり、グラフの軸が土器形式に対応していることに気が付くことができました。

よくみる竪穴住居数グラフ

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用 追記

6 集落における竪穴住居の「ぐちゃぐちゃ」な分布と散漫な分布

「有吉北貝塚や草刈遺跡などの竪穴住居分布は「ぐちゃぐちゃ」であり、餅ヶ崎遺跡は散漫である。」旨の説明がありました。他の大規模集落が崩壊したとき、頑張っている餅ヶ崎遺跡の姿の特性が散漫な分布であるということであり、興味が湧きます。後期社会になると集落は再び「ぐちゃぐちゃ」と表現できるのだと思います。

社会全体が崩壊したとき、それでも保持しなければならない最低限の地域中枢管理機能が餅ヶ崎遺跡に存在し、その存在のしかたが散漫型であったと想像しておきます。

散漫な餅ヶ崎遺跡竪穴住居分布

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

7 炉と土器の関係

次の写真の提示があり、炉と土器の関係がよくわかりました。土器の下端が灰に埋まっていて不自然さはありません。

炉と土器の関係

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

炉における土器の加熱方法の自分の作業仮説(イメージ)がほぼそのままであると感じました。

作業仮説のイメージ No.1土器の炉における加熱方法

2019.02.11記事「加曽利EⅠ式併行期土器の観察と感想」参照

8 土器把手の意義

縄文土器の把手は実用的意義はないとの話があり、自分の想像や不確かな知識ではなく専門家からそのことを直接聞くことが出来たのでとてもよい知識確認になりました。

2019.02.16に千葉県生涯学習センターにて加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相 -千葉市餅ヶ崎遺跡の調査成果から-」がありました。時間に間に合い運よく聴講できました。講演内容は私が知りたいのだけれどもどの本にも書いてない事柄ばかりで、自分の学習上必須栄養を大いに摂取できたという印象を持ちました。あまりに知りたいことそのものの説明がつづき、すこし興奮したので上がってはならない血圧が少し上がっていたかもしれません。

この記事では私が特に学習できたポイントだけを順不同でメモします。

1 加曽利EⅤ式

「称名寺式の時代になっても加曽利EⅣ式土器を使う人々がいてその土器を加曽利EⅤ式ともいう」旨の話がありました。

加曽利EⅤ式という言葉を聞いたことがあったのですが、どこを調べても判らなかったので、初めて趣旨を理解しました。

2 石棒や土偶

「加曽利EⅣ式~称名寺式になると石棒や土偶の出土が増加する。それ以前はほとんどない。」旨の話しがありました。

加曽利EⅣ式~称名寺式の時期の特徴がよくわかります。

3 長期住居と短期住居

「加曽利EⅣ式ごろに長期住居減り短期住居が増える、柄鏡式も出現する。」

「加曽利EⅣ式ごろ大きな貝塚集落にほとんど人が住まなくなり、餅ヶ崎集落だけが頑張る。」旨の話がありました。

長期居住計画と短期居住計画

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

長期居住をイメージさせる竪穴住居

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

短期居住をイメージさせる竪穴住居

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

加曽利EⅣ式~称名寺式ごろ既存大集落が崩壊して分散的短期的居住となったようで、その様相解明が千葉県考古学のメインテーマの一つらしいことがよくわかりました。

「餅ヶ崎遺跡と加曽利貝塚を比較する価値がある。」旨の話は加曽利貝塚に代表される中期集落崩壊を、その崩壊期に「頑張った」餅ヶ崎遺跡と比較して分析すべきであるという意味だと理解しました。

4 称名寺式の分布は九州から東北にいたる

「それまでの地域別土器形式分布から称名寺式は九州から東北まで分布する」旨の話しがあり、「称名寺式土器では沈線の後に縄文を入れるが、それ以前は縄文の後に沈線を入れている」、「土器は女がつくるから、九州・関西の女が関東にまで移動してきて土器作成手順が変化した」との(想像を交えてとの注釈付きの)話がありました。

称名寺式土器の分布

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

称名寺式より前の縄文と沈線の切りあい

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

称名寺式以後の縄文と沈線の切りあい

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

以前自分の空想を記事にしたことがあります。

2017.02.24記事「縄文社会崩壊プロセス学習 縄文時代中期後半の激減」

加曽利EⅣ式~称名寺式頃の大規模集落崩壊現象は全国規模の視点でないと解明できないようです。

なお、加納先生想像の女が関東に移動して土器作成手順を変えた説をそのまま受け取ると、九州・関西の男はどうなったんだろうかと心配してしまいます。

女が配偶者として関東や東北に出され、その対価を九州や関西の残った人が得たのか。

男も女と一緒に関東や東北に移動し、女は配偶者になり、男は社会劣位に置かれたのか。

男も女も一緒に関東や東北に移動し、在来の人々を駆逐したのか。

男も女も一緒に関東や東北に移動し、在来の人々と融和社会を構築したのか。

話しのなかで竪穴住居数グラフの詳しい説明があり、グラフの軸が土器形式に対応していることに気が付くことができました。

よくみる竪穴住居数グラフ

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用 追記

6 集落における竪穴住居の「ぐちゃぐちゃ」な分布と散漫な分布

「有吉北貝塚や草刈遺跡などの竪穴住居分布は「ぐちゃぐちゃ」であり、餅ヶ崎遺跡は散漫である。」旨の説明がありました。他の大規模集落が崩壊したとき、頑張っている餅ヶ崎遺跡の姿の特性が散漫な分布であるということであり、興味が湧きます。後期社会になると集落は再び「ぐちゃぐちゃ」と表現できるのだと思います。

社会全体が崩壊したとき、それでも保持しなければならない最低限の地域中枢管理機能が餅ヶ崎遺跡に存在し、その存在のしかたが散漫型であったと想像しておきます。

散漫な餅ヶ崎遺跡竪穴住居分布

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

7 炉と土器の関係

次の写真の提示があり、炉と土器の関係がよくわかりました。土器の下端が灰に埋まっていて不自然さはありません。

炉と土器の関係

加納実先生講演「縄文時代中期終末から後期初頭の様相」映写から引用

炉における土器の加熱方法の自分の作業仮説(イメージ)がほぼそのままであると感じました。

作業仮説のイメージ No.1土器の炉における加熱方法

2019.02.11記事「加曽利EⅠ式併行期土器の観察と感想」参照

8 土器把手の意義

縄文土器の把手は実用的意義はないとの話があり、自分の想像や不確かな知識ではなく専門家からそのことを直接聞くことが出来たのでとてもよい知識確認になりました。

登録:

投稿 (Atom)