Syomyozi type pottery (Uchino Daiichi site,Chiba City) Observation record 3D model

I created and observed a 3D model of the Syomyozi type pottery (Uchino Daiichi site,Chiba City) that was exhibited at the Chiba City Buried Cultural Property Research Center "Exhibition of excellent archaeological materials excavated from Chiba City". The J-shaped pattern of the cord-mark impressions is layered in two layers, and it is a pottery that shows the most basic pattern of the Syomyozi type pottery.

千葉市埋蔵文化財調査センター「千葉市出土考古資料優品展」に展示されていた称名寺式土器(千葉市内野第1遺跡)の3Dモデルを作成して観察しました。縄文帯によるJ字文が2段に重ねられていて、称名寺式土器の最も基本となる文様パターンを示す土器です。

1 称名寺式土器(千葉市内野第1遺跡) 観察記録3Dモデル Syomyozi type pottery

称名寺式土器(千葉市内野第1遺跡) 観察記録3Dモデル撮影場所:千葉市埋蔵文化財調査センター「千葉市出土考古資料優品展」

撮影月日:2022.03.07

展示の様子

ガラスショーケース越し撮影

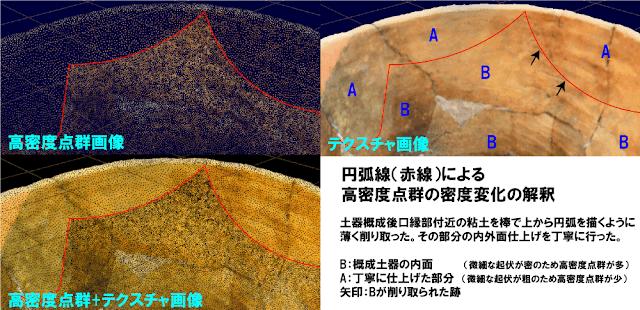

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v6.5 processing 165 images

Syomyozi type pottery (Uchino Daiichi site,Chiba City) Observation record 3D model

Location: Chiba City Buried Cultural Property Research Center "Exhibition of excellent archaeological materials excavated from Chiba City"

Shooting date: 2022.03.07

Shooting through a glass showcase

Generated with 3D model photogrammetry software 3DF Zephyr v6.5 processing 165 images

3Dモデルの動画

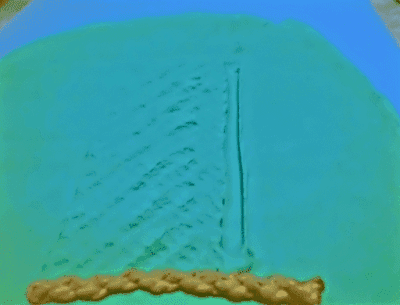

2 GigaMesh Software Frameworkによる展開

GigaMesh Software Frameworkにより3Dモデルを扇形平面に展開しました。

GigaMesh Software Frameworkによる展開

3 メモ

文様パターン

縄文帯によるJ字文が2段に重ねられている文様パターンを示していて、称名寺式土器の最も基本となる文様パターンであると言われています。