Examination of the Chiba City Ningyozuka Tomb Land Division Lines - Front Part

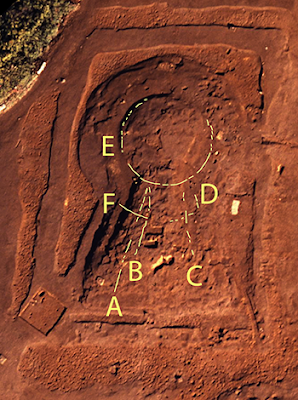

Of the six Chiba City Ningyozuka Tomb Land Division Lines, four of the front part land division lines were examined, and their significance as planned design lines was clarified. Two of them are shoulder lines of the half-built tomb.

千葉市人形塚古墳地割線6本のうち、前方部地割線4本について検討し、計画設計線としての意味が判明しました。うち2本は半築古墳の肩線です。

1 地割線の呼称

地割線の呼称

2 前方部地割線の観察

古墳築造前の整地面に描かれた地割線を発掘時古墳3Dモデルに投影して観察しました。

発掘時古墳3Dモデルに投影した地割線 左側

発掘時古墳3Dモデルに投影した地割線 右側

この観察により、A~D線の計画設計線としての意味が次の通り判明しました。

2-1 A線とC線

地割線の内、A線とC線は発掘時古墳3Dモデルで上段斜面途中の標高38.2m付近に位置します。

この標高38.2mは後円部と前方部の境のくびれ部の高さに該当します。

そして、このくびれ部の高さで盛土が一度整地的平面を形成したことが土層断面の考察(発掘調査報告書の考察)から判明しています。

盛土施工では盛土の圧密沈下による変形や災害を防止するため、一般に段階施工が行われます。つまりある程度盛土した時点で、盛土を休止し、盛土の圧密沈下を待ち、ある程度圧密沈下が促進したところで次の盛土を行うことが一般的です。こうした盛土施工技術から、人形塚古墳でも一気呵成に古墳築造がおこなわれたのではなく、段階施工され、それは2段階であり、その高度が38.2mであったことが考えられます。つまり、A線とC線は半築古墳の肩線を表示していると考えることができます。

半築古墳の肩線にA線、C線が対応する様子

A線、C線の高さ

2-2 B線

B線は前方部頂部(天端)の左肩線と考えることができます。

B線が前方部頂部(天端)左肩線である様子を示す立体図 垂直比率:×3.0

2-3 D線

D線は古墳右にだけ存在する上部テラス(37.5m)の肩線です。

D線が上部テラス肩線を示す様子

3 メモ

前方部4本の地割線の計画設計線としての意味が全て判明しました。

A線とC線は左右対応する線で、古墳に投影すると墳丘上段斜面途中に位置するためその意味がこれまで不明でした。しかし、半築古墳(盛土段階施工における盛土休止状態の古墳)という概念導入によりその意味が解明できました。

B線が前方部頂部(天端)の左肩線である可能性はすでに論文「沼澤豊「千葉市人形塚古墳のいわゆる地割線について」(研究連絡誌、2008)」で触れられています。(しかし、結論としてA~C線は何らかの計画設計線であるという表現でまとめられています。)

D線がテラス肩線である可能性もすでに沼澤論文で触れられています。今回の3Dモデルによる検討で、D線は古墳右にだけしか存在しない上部テラスの肩線であることが判明しました。右側にだけ上部テラスが設けられたのは埴輪展示のスペクタクル観を醸し出すための特別の工夫であると考えることができます。形象埴輪は古墳右側のテラス、上部テラス、前方部頂部に展示されています。

なお、前方部の地割線も盛土が始まると全て埋もれてしまいます。従って施工実用性はありません。地割線の意味は後円部、前方部含めて、全て計画設計線ですが、全ての線に施工実用性がないことがわかりました。

ee.png)

ee.png)

e.png)

eeeef.png)

e-01e.png)

e1.png)

e2.png)

e.png)

e.png)

e.png)