縄文土器学習 540

加曽利貝塚博物館令和2年度企画展「あれもEこれもE -加曽利E式土器 北西部地域編-」展示を観覧している中で、突然土器の大きさ(容量)の変化に気が付き、土器から社会の様子を推しはかるさいの重要な指標になると感じましたのでメモします。

1 加曽利貝塚博物館令和2年度企画展「あれもEこれもE -加曽利E式土器 北西部地域編-」展示の様子

加曽利貝塚博物館令和2年度企画展「あれもEこれもE -加曽利E式土器 北西部地域編-」後半展示の様子

3Dモデル作成用撮影の手を休めて展示ショーケース7点を全部眺め直していたら、突然土器の大きさ(容量)に顕著な差があることに気が付きました。加曽利EⅡ式とEⅢ式で巨大土器が多く展示されています。この様子から土器の大きさ(容量)が当時の社会の様子を知るうえで重要な指標になると直観しました。

その直観(空想的仮説)をとりあえず忘れないうちにメモしておきます。

ア 日常土器(日常の食事用調理に使う土器)の大きさ(容量)と非日常土器(年に1度の収穫で得た大量のドングリの保存食品づくりとか集団祭祀用調理に使う土器)の大きさは違うと考える。日常土器はいわば普通の大きさであり、非日常時は特大であると考える。

イ 日常土器と非日常土器の他に小型土器やミニチュア土器があるが、とりあえずそれは今は別に考える。

ウ 社会が豊かになる(食物が多くなる)と日常土器もある程度大きくなるが、大きくなると使い勝手が悪くなるので、限界がある。

エ 社会の組織化が進み、大規模集団がドングリを一時に大規模収穫するならば、それを保存食品にするために巨大土器を必要とする。つまり社会の組織化が進めば非日常土器が巨大化する。(あるいは巨大土器の数量が多くなる。巨大土器が土器全体に占める割合が増大する。)

このような仮説を思考した上で、もう一度企画展展示を眺めまわすと次にような興味が湧きます。

ア 展示されている中峠式土器と加曽利EⅠ式土器の大きさはどうか?

中峠式土器の(平均の)方が加曽利EⅠ式土器(平均)より小さいように感じますが、自信はありません。大きさ(容量)に違いがあるかどうか興味が湧きます。もちろん、展示そのものではなく、母集団が持つ土器大きさ(容量)に本質的興味があるのです。

イ 加曽利EⅠ式土器からEⅡ式土器へ展示土器が大きくなると観察できます。この様子は母集団の特性を表現していると考えます。社会が豊かになった(食べ物が豊富になった)、社会組織が発達したと考えます。

ウ 加曽利EⅡ式土器からEⅢ式土器へ展示ではさらに土器が大きくなったように観察できます。社会ピーク(人口急増)は加曽利EⅡ式期です。EⅢ式期は人口急減します。ですから、展示土器の様子は自分の知識と合いません。何故か? 展示スペースの都合で巨大土器だけに限定したのか? 疑問が深まります。

エ 加曽利EⅣ式になると土器の大きさは、明らかに小さくなります。社会が貧しくなった(食べ物が減った)と考えます。

2 展示土器の大きさ(容量)計測

3Dモデルの中に既知の長さがあれば土器の形状や立体容積を測定できます。

ブログ花見川流域を歩く番外編2020.02.06記事「3Dモデルに実寸法を付与する方法(3DF Zephyr Lite)」参照

加曽利貝塚博物館令和2年度企画展では説明名札が同じ規格で作られていると考えられるので、「説明名札とスケール」の3Dモデルを1つ作成することで、他の3Dモデルすべてに実寸法を付与できます。つまり展示土器全ての3Dモデルで土器形状の計測が可能で、それにより容量(実際の容量ではなく、器体積も含んだ回転体容量)も計算できます。

全展示土器の大きさ(容量)計測が可能となる

今後作業機会を作って展示土器の大きさや容量の分析を行うことにします。

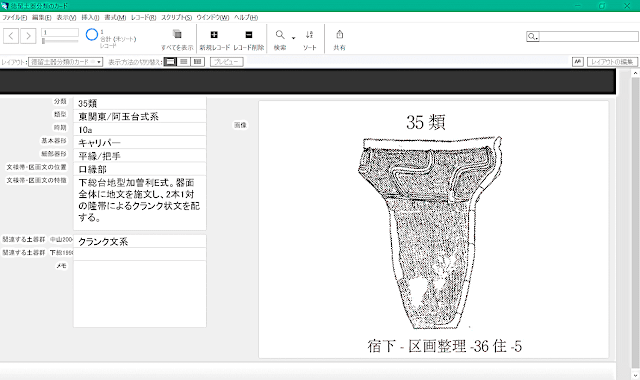

3 有吉北貝塚中期土器群の大きさと容量

有吉北貝塚中期土器群について、実測図から土器の大きさと容量を推定する資料を作成し、時間の経過とともにその値がどのように変化するのか、検討することにします。